陶行知教育理念下的小学低年级识字教学进阶路径论文

2025-10-24 10:58:56 来源: 作者:xuling

摘要:本文结合理论与实践,旨在构建一种既能传承汉字文化内涵,又能培养学生高阶思维能力的识字教学模式,为小学低年级语文教学提供新的思路与方法。

[摘要]本文以统编版教材一年级下册《动物儿歌》为例,将陶行知“生活即教育”“教学做合一”的教育理念融入识字教学,从四方面探索如何实现识字教学的高效进阶:第一,情境启动:从生活观察到汉字聚焦;第二,字理寻根:从汉字规律到文化溯源;第三,思维跃升:从模仿创编到多元表达;第四,实践拓展:从课堂学习到生活实践。本文结合理论与实践,旨在构建一种既能传承汉字文化内涵,又能培养学生高阶思维能力的识字教学模式,为小学低年级语文教学提供新的思路与方法。

[关键词]情境教学,识字教学,陶行知教育理念

识字教学是小学低年级语文教学的基石,直接影响学生的阅读能力和语文素养。然而,随着部编版教材对识字量要求的提高,传统机械记忆的识字方式已难以满足教学需求。如何在有限的教学时间内,既能提升识字效率,又能传承汉字文化,同时培养学生的思维能力,成为识字教学改革的关键。

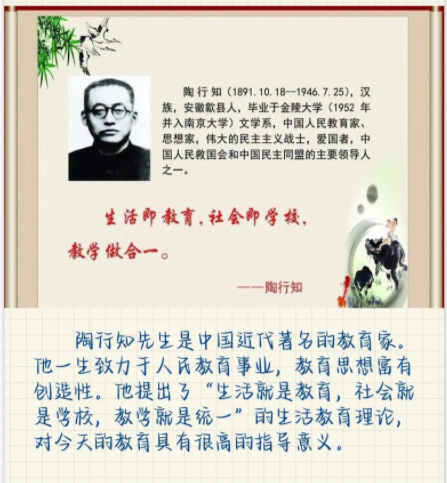

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:“识字教学要将儿童熟识的语言因素作为主要材料,同时充分利用儿童的生活经验,注重教给识字的方法,力求识用结合。”这与陶行知先生的“生活即教育”“教学做合一”教育理念高度契合。陶先生提出的“小先生制”,让学生成为学习的小主人,也为教师构建以学生为本的识字课堂提供了启示。

《动物儿歌》是统编版语文一年级下册的一篇充满童趣的儿歌,介绍了六种小动物的生活习性。在本课要求认识的生字中,除会意字“食”、象形字“网”外,其他都是形声字,并且六种小动物的名字都带有“虫”字旁。这篇课文是培养学生观察自然、了解汉字构字规律的重要资源。基于此,本文以《动物儿歌》为例,通过创设真实情境,引导学生对汉字寻根溯源,在识字过程中实现思维的进阶发展。

一、情境启动:从生活观察到汉字聚焦

陶行知先生的“生活即教育”理论指出:“生活教育是给生活的教育,用生活来教育,为生活向前向上的需要而教育。”“生活是教育的源泉,教育必须与生活紧密结合。”这些观点彻底打破了学校与社会、教育与生活的藩篱,将识字教学从封闭的课堂中解放出来,融入儿童丰富多彩的生活体验中。

(一)生活寻虫·做中启智

为了激发学生的识字兴趣,教师可以提前一周布置任务:在家长或教师的陪同下,利用课余时间在校园或社区寻找小动物,并用手机或画本记录它们的形态特征和生活习性。学生需要完成一份简单的“昆虫观察表”,用图画或拼音记录所见所闻。例如,当学生观察到蚂蚁搬运食物时,可以画下这一场景并标注“蚂蚁运粮食”。这种基于生活情境体验的前置学习,不仅符合低年级学生以形象思维为主的心理特点,为日后课堂中的系统识字奠定基础,还能培养其科学探究精神,实现语文与其他学科的有机融合。

(二)多媒体现虫·科技联知

教师利用多媒体播放“校园昆虫微纪录片”。课堂伊始,教师播放视频,回顾学生们在前期生活中观察到的蚂蚁、蝴蝶、蜻蜓等小动物。视频中特别放大展示这些昆虫的身体结构和活动特点,如蚂蚁的触角、蝴蝶的翅膀花纹、蜻蜓的复眼等。这种真实的视觉冲击,立即唤起了学生的生活体验和学习期待。教师顺势引导:“这些可爱的小精灵不仅生活在我们的周围,还藏在一个神奇的地方——汉字王国里。今天,我们就一起去认识它们在汉字世界中的模样。”通过信息技术,将生活中的观察与课堂学习紧密相连,让学生在真实的情境中自然过渡到汉字学习中。

(三)童言绘虫·即行即学

在课堂上,学生展示自己拍摄或绘制的昆虫图片,用简单的语言描述其特征和行为。教师引导学生注意昆虫名称中的共同点,学生通过比较发现这些昆虫的名字大多带有“虫”字旁,很自然地引出本课的主题。这一环节不仅锻炼了学生的观察能力和口头表达能力,更重要的是建立了汉字与实物的对应关系,使抽象的汉字具象化,更加符合一年级小学生的年龄特点。

二、字理寻根:从汉字规律到文化溯源

汉字作为表意文字,每一个字形都蕴含着古人的生活智慧与文化密码。汉字的演变轨迹源自先民对自然现象和生产劳作的观察与提炼。例如,甲骨文中的“日”“月”是象形文字,而“耕”“织”则是会意文字,这些都是生活实践的符号化表达。因此,在教学中,利用字理寻根来教学汉字,与陶行知先生倡导的“生活即教育”理念不谋而合。追寻汉字规律、探究其构形理据,正是陶行知“教学做合一”思想的具体实践。通过拆解字形、追溯字源,学生不仅能理解汉字结构的内在逻辑,还能在文字与生活的联结中,触摸传统文化的脉络,感悟民族精神的根基。这种学习方式打破了单纯识字的局限,使学生在“做中学”的过程中,实现了对汉字文化的深度理解与传承,将语言学习转化为文化寻根之旅,真正践行了陶行知先生的教育理念。

陶行知先生创立的“小先生制”主张“即知即传人”,让学生成为知识的传授者。这一理念在当代识字教学中具有重要价值。根据“学习金字塔模型”,当学生教别人时,知识留存率可达90%,而仅通过听讲的留存率仅为5%。因此,在《动物儿歌》的生字教学中,教师可以设计“名片配对”“汉字探源”“字轴穿越”等活动,让学生分组研究汉字,轮流当小老师讲解字源和构字规律,再由教师讲述汉字的历史,实现从汉字规律到文化溯源的目标。这种设计让原本枯燥的识字教学变得事半功倍。

(一)名片配对·小先生制

本活动设置“昆虫名片”配对游戏,并巧妙融入陶行知先生的“小先生制”理念。教师将学生分成6个小组,每组发放一套卡片,包含昆虫实物图片、汉字名称和拼音三部分。学生以小组为单位,由已掌握字形的学生担任“小先生”,指导同伴通过“图片—汉字—拼音”的匹配策略,实现同伴互学。

(二)汉字探源·做中悟理

本活动继续以小组为单位,让学生通过观察分析,找出“昆虫名片”中这些字的共同点和不同点。各小组汇报发现后,教师总结形声字“形旁表义,声旁表音”的特点,并板书强化,如“虫+青=蜻(蜻蜓),虫+胡=蝴(蝴蝶)”。通过这种分析归纳的过程,学生的逻辑思维能力得到系统训练,对汉字结构的认知也从感性上升到理性。这一设计体现了陶行知“教学做合一”的思想,让学生在主动探究中发现规律,而非被动接受知识。这种基于真实体验的学习方式,使识字教学从机械训练转向意义建构,符合新课标强调的“在生活中学语文”的基本理念。

(三)字轴穿越·文化承新

本活动中,教师要带领学生通过汉字演变时间轴穿越文字历史。教师重点选取“蜘蛛”二字,展示其从甲骨文到楷书的演变过程:甲骨文“蜘”像蜘蛛垂丝状,强调其吐丝结网特性;小篆“蛛”则突出其圆腹形态。学生通过对比不同时期的字体,直观感受汉字从具象到抽象的演变规律。更有意义的是,教师可以分享“蜘蛛”在古代被称为“喜子”的民俗知识,联系《西京杂记》中“蜘蛛集而百事喜”的记载,让学生理解汉字背后丰富的文化内涵。这种文化浸润式的识字教学,超越了简单的认读层面,培养了学生的文化认同感。

三、思维跃升:从模仿创编到多元表达

创造思维是思维发展的最高层次,也是生活化识字教学的重要培养目标。在《动物儿歌》的教学中,教师可以通过开放性活动和想象激发,鼓励学生打破常规思维,进行个性化的汉字理解和创造性的语言表达,从而实现从模仿创编到多元表达的思维跃升。陶行知“教学做合一”的教育理念为这一过程提供了深刻的理论支撑。在思维发展的进程中,模仿是认知的基石,正如陶先生所强调的“做中学”,学习者通过对优秀思维范式和逻辑架构的模仿,掌握思考的基本方法与规律。创编则是突破固有框架的关键一步,契合陶行知“解放儿童创造力”的主张,鼓励学生在模仿的基础上融入个人思考,重组知识体系,实现思维的自主建构。多元表达则是思维成熟的外化呈现,践行了“行是知之始,知是行之成”的知行观。学习者在多样化的表达实践中检验、完善思维成果,最终达成思维的灵活运用与创新发展。这一过程以实践为纽带,将思维训练与生活实际紧密结合,充分体现了陶行知“生活即教育”“社会即学校”的教育真谛,让思维在实践与创造中不断跃升。

(一)童谣创虫·做学合一

教师应引导学生观察并分析课文《动物儿歌》的结构特点,总结出每句话都是“动物名称+地点+动作”的三段式结构。随后,教师提供“昆虫汉字库”和“地点词库”,开展儿歌创编擂台赛,引导学生小组合作创编新的动物儿歌。各小组展示作品后,教师评选出“最佳创意奖”“最美韵律奖”等。这样的活动有效激发了学生的创作热情,创编成果丰富,如“螳螂叶上挥大刀,蜜蜂花间采蜜忙,蟋蟀草中唱歌曲,瓢虫枝头数星斗”等诗句,既符合昆虫习性,又体现了语言韵律。这一活动充分调动了学生的观察力、想象力和语言组织能力,将识字、阅读、表达有机结合,完成了从“识字”到“用字”的跨越,充分体现了“教学做合一”的理念精髓。

(二)剧场演虫·行知相生

在“剧场演虫”活动中,学生可以选择自己喜欢的昆虫,制作简单的头饰或胸牌,并根据儿歌内容或自编情节进行角色表演。例如,扮演“蚂蚁”的学生可以模仿搬运食物的动作,并用一两句话介绍:“我是小蚂蚁,地上运食粮,团结力量大,再重也不怕。”这种亲身参与的表达活动特别适合低年级儿童,使抽象的汉字与具体的身体动作、口头语言相结合,形成多感官的学习记忆。陶行知曾强调“行是知之始”,通过表演,学生不仅理解了字义,更体验到了汉字背后的生命力和情感色彩。

四、实践拓展:从课堂学习到生活实践

陶行知先生“生活即教育”“社会即学校”的核心理念,深刻诠释了“从课堂学习到生活实践”的教育路径。在传统课堂中,知识的获取往往局限于书本与讲授,而陶先生主张打破这一壁垒,强调“教育的根本意义是生活之变化,生活无时不变即生活无时不含有教育的意义”。课堂学习是知识学习的起点,为学生搭建基础认知框架;而生活实践才是学生学习的沃土。正如陶行知倡导的“教学做合一”,只有将课堂所学融入日常实践,才能实现从理论到能力的转化。

(一)成长树绘·知行合一

在“成长树绘”活动中,每个学生绘制一棵大树,树干写上姓名,树根部分记录已掌握的识字方法,如看图识字、形声字、组词法、生活中识字等,树枝上悬挂自己学会的虫字旁的汉字果实,树叶上写下学习这些汉字的有趣经历或感悟。教师定期组织“成长树展示会”,让学生分享自己的进步和困惑。这种识字方法的提炼,不仅记录了学生的识字历程,更培养了他们的元认知能力,使其从被动接受者成长为自主学习者。

(二)小先生行·即知即传

在“小先生行”活动中,教师仿照陶行知倡导的“小先生制”,给学生布置挑战任务:(1)在家中当小老师,教家人认识至少3个虫字旁汉字;(2)在社区或公园寻找虫字旁汉字实物(如蝴蝶、蚂蚁等),拍照记录并标注汉字;(3)采访长辈,了解一个与昆虫相关的民间故事或俗语。这些任务将识字与家庭互动、社区参与结合起来,使学习成果延伸到生活并得到应用和巩固。

(三)昆虫探究·生活融通

在“昆虫探究”活动中,学生选择一种感兴趣的昆虫,通过查阅资料、实地观察,制作“昆虫身份证”,内容包括:汉字名称、实物照片或绘图、形态特征、生活习性、相关成语或诗句等。例如,研究“蜻蜓”的学生可能找到“蜻蜓点水”的成语,了解其产卵习性;研究“蚂蚁”的学生可能发现“蚂蚁搬家”与天气变化的关联,并了解气象谚语“蚂蚁搬家蛇过道,大雨不久就来到”。这种项目式学习,使识字成为探究自然的工具,诠释了陶行知“生活即教育”的理念内涵。

综上所述,陶行知教育思想凭借其实践性、生活性和民主性,为当代识字教学提供了坚实的理论基础与方法指导。在《动物儿歌》的教学实践中,通过情境创设、汉字文化溯源、思维跃升和实践拓展的有机结合,成功探索了“生活即教育”“教学做合一”和“小先生制”理念在识字教学中的创造性转化。从创设真实情境到设计任务群,再到组织合作探究,陶行知教育思想在当代语文教学中展现出鲜活生命力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陶行知.陶行知教育文集[M].南京:江苏教育出版社,2008.