“三段式”磨课助推青年教师专业成长——以统编版小学语文教材五年级上册《父爱之舟》教学为例论文

2023-05-09 13:39:23 来源: 作者:xieshijia

摘要: 近年来,学校青年教师队伍不断壮大,为使青年教师更快地成长,校长工作室牵头开展市级课题研究——“基于‘三段式’磨课的青年教师专业成长的实践研究”。课题聚焦青年教师的课堂教学技能提升,从“教材研读”“教学执行”“教学反思”三个层级,构建“‘三段式’磨课”教研模式。青年教师通过课例研磨,在教材研读中增长智慧,在课堂实践中提升“执行力”,在深度反思中增强学习力。

摘要:近年来,学校青年教师队伍不断壮大,为使青年教师更快地成长,校长工作室牵头开展市级课题研究——“基于‘三段式’磨课的青年教师专业成长的实践研究”。课题聚焦青年教师的课堂教学技能提升,从“教材研读”“教学执行”“教学反思”三个层级,构建“‘三段式’磨课”教研模式。青年教师通过课例研磨,在教材研读中增长智慧,在课堂实践中提升“执行力”,在深度反思中增强学习力。

关键词:“三段式”磨课;青年教师;专业成长;课例研究

近年来,随着学校办学规模的扩大,我校青年教师比例不断增加,三五年后这部分青年教师将是学校教学的主力军,其专业成长关联学校发展。课堂是青年教师成长的主战场,通过对青年教师进行“推门听课”“课堂问诊”及“汇报课”等方式进行把脉问诊,发现青年教师的课堂教学存在一些共性问题。如何让这些青年教师快速拔节成长、挑起大任,成为整个学校迫在眉睫的任务。由此,校长工作室牵头开展市级课题研究——“基于‘三段式’磨课的青年教师专业成长的实践研究”。通过有目的、有效的磨课活动,教师在课例打磨的“练功场”中实现专业成长。

一、“三段式”磨课基本预设模式

在开展“基于‘三段式’磨课的青年教师专业成长的实践研究”中,我们聚焦青年教师的专业成长与教学技能提升,从“教材研读”“教学执行”“教学反思”三个层级,构建“‘三段式’磨课”教研模式。

“三段式”磨课教研模式中,分三个阶段,也就是“三磨”(图1)。

“一磨”:“教材研读”阶段,即课前预设。先由教师个人钻研教材,确定教学目标和重难点;再由课题组成员集体进行教材研读,大家形成对教学目标和重难点的准确把握,最后由教师个体独立思考进行教学设计。

“二磨”:“教学执行”阶段,即课中生成。一是教师个人运用独立思考的教学设计先进行课堂预演,课题组成员观课,成员也可模拟学生角色,模仿真实课堂中的学生反应,对教师课堂预演给予回应,甚至模仿特殊生对课堂形成“干扰”,出现课堂意外,让执教者对真实课堂中可能会出现的学情有充分的判断和应变,引导教师发现预设与生成的差距,训练教师的课堂理答能力、反应能力。二是根据课堂预演对教学设计进行完善后开展首次课堂实践,课题组成员听课、评课,该教师按评课意见继续完善教学设计。三是该教师进行第二次课堂实践,课题组成员再次听课、评课,由该教师形成最终的教学设计方案。

“三磨”:“教学反思”阶段,即课后总结。课题组成员和执教教师对“三段式”磨课教学模式进行总结,回顾磨课的历程,反思教材研读、教学执行的困惑和存在问题是否得以解决,形成教师个体和教学团队的教研成果。

二、“三段式”磨课助推专业成长

根据研修方案,课题研究团队开展了以“三段式”磨课助力青年教师专业成长的实践活动。以吴冠中的《父爱之舟》教学为例,青年教师通过三次打磨,获得三次提升。

(一)“一磨”:教材研读

上好一堂阅读课,首先要全方位吃透课文内容,就是要“磨”教材,细读文本及与文本相关的背景知识;其次再回到教材,钻研课文,理出一条线索;最后沿着这条线索像穿珠子一样把要处理的内容穿到一起。

《父爱之舟》是统编教材五年级上册六单元的第二篇课文,单元导语中的人文主题:舐犊之情,流淌在血液里的爱和温暖。语文要素中的单元学习目标:注意体会场景和细节描写中蕴含的感情,用恰当的语言表达自己的看法和感受。

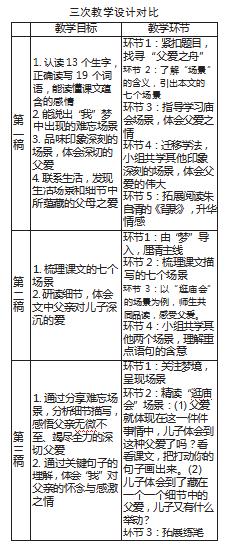

课文以梦境的形式回忆了作者和父亲在一起生活的难忘场景,表现了父亲深沉的爱,字里行间饱含了作者对父亲的感激与怀念。先由磨课教师借助教参与其他资源对教材进行研读,初步拟定教学目标、重难点和教学设计。其教学设想是将课文分2课时进行,课例实施打磨的是第一课时。在课题研究小组的帮助下,对教学设计及教学实践进行反复思考、认真研究,三易其稿如表1所示。

1.第一次教学设计

磨课教师完成第一稿的教学设计,课题研究小组研讨发现:教学目标的拟定没有结合单元语文要素,不利于落实基于本单元及本课的核心素养培养;教学环节安排上面面俱到,导致整堂课详略不当,蜻蜓点水,重点并不突出。为此小组研讨建议:研读教材,可以先看课后习题,其中提示着一篇课文研究品读的重点和难点,藏着听、说、读、写的要求,教学目标的确定要聚焦本单元的人文主题与语文要素,教学的方向必须明确。

2.第二次教学设计

之后,课题小组集体研读统编教材的单元导读、课前提示和课后问题等,磨课教师调整教学思路:一是紧扣单元阅读要素,将教学目标细化为“梳理场景”“研读细节”,体会“父爱是什么”,让单元阅读要素能落地生根;二是紧紧围绕课后练习题,重新确定本课的教学环节。

(1)引导学生关注开头和结尾,提炼“醒”字。理解本文描写的是梦中的这些事情,通过概括内容,使学生初步建立“场景”这一概念。“一个个场景零零碎碎那么多,到底用一条什么线把它们穿起来?”既是理解文中场景之间的联系,也是在把握散文文体的特点——形散神不散。

(2)引导学生厘清文章脉络,梳理课文描写的七个场景。

(3)以“逛庙会”的场景为例,师生共读品赏。重点是抓住关键词句,联系生活,想象画面,体会场景中细节之处蕴含的浓浓父爱,并习得品读的方法。

(4)用学到的方法,小组共同学习其他印象深刻的场景,理解重点语句的含意。

(二)“二磨”:教学执行

1.课堂预演

磨课教师对教学目标和教学环节进行第二次设计后,先实施课堂预演。课题组教师观摩,也充当学生角色,对磨课教师课堂预演给予回应,甚至模仿学生对课堂形成“干扰”。小组教师尽可能预测课上的各种情形,把每个环节有可能出现的状况都先进行预设,让磨课教师对真实课堂中可能会出现的学情有充分的判断和应变,引导发现预设与生成的差距,训练教师的课堂理答能力、反应能力。预测越细致,应对的方案越多,真实的课堂中出现无法掌控的突发状况的可能性就越小。

通过观摩课堂预演,课题组认为,此次课例教学设计流畅、重点明确,问题设计指向性明确,课堂学习有一定的深度。同时,也提出实施中存在的问题及需要改进之处:一是教师的牵引痕迹太重,关注点在教师要“怎样讲”,而不是引导学生“怎样学”,课堂必须落实为学而教;二是问题提出关注的角度仅限于“父亲”,文中的父子之爱是相辅相成的,打动人的不仅是浓浓的父爱,还有儿子对父亲的爱;三是课堂容量过满。改进建议:重新目标定位,简化教学环节,问题精简,带着学生去探究文本。

磨课教师根据意见和建议,再研读,再调整。关注作者梦境中出现的一个一个场景,这些场景描写朴素又具有鲜明的画面感。对父亲的描写,不是以语言见长,也没有写心理活动,而是运用了朴实无华的词语白描父亲的行动,以情取胜,平白如话的语言里蕴含着深厚的父子之情,细细咀嚼,别有一番滋味,令人感动不已。因此,教学中如何带领学生“体会场景和细节描写中蕴含的感情,用恰当的语言表达自己的看法和感受”,成为继续备课时目标定位与内容选择的方向。

于是,磨课教师更加明确了本节课教什么及教到什么程度,学生学什么及学到什么程度,教学目标定位为:通过分享难忘场景,分析细节描写,感悟父亲无微不至、竭尽全力的深切父爱;通过关键句子的理解,体会“我”对父亲的怀念与感激之情;明确课堂以落实本课语文要素为教学重点,确定以“我对父亲的情感”为课堂探究的线索。然后,沿此线索像穿珠子一样把文中描写的七个场景穿到一起,主导性问题牵一发而动全身,带动学生研读文本细节,借用想象、补白、写话等让学生体会父亲当时的心理。学生通过自学、小组共学、全班分享,感悟无微不至、竭尽全力的深切父爱,体会作者对父亲的感激与怀念之情。磨课教师在对教材有了更深层思考后,再次改进了教学设计,较之前的教学设计,教学目标更简明,课堂环节更简约,把课堂时间留给学生潜心会文。

2.课堂实践

(1)首次试教。磨课教师进行首次课堂实践,课题组分别从整节课是否达成教学目标、课堂中教师的语言评价、学生情感的体悟等多方面进行观课。观课后,课题组总体印象:课堂预演中出现的问题得到了较好的解决,减去复杂的教学环节,有效落实教学目标。课堂教学很流畅,学生的发言很积极,能够感悟到“父子情深”,学生的课堂练笔也非常精彩。但也有值得再推敲的地方,认为学生在“情”的体味上,还是停留在浅层的字面上,不能体会到这是一位非常贫穷的父亲给自己儿子尽其所能的爱。如交流“逛庙会”场景,学生对父爱的感受停留在:“吃完粽子,父亲觉得我太委屈……我叫他吃,他就是不吃。”“父亲很爱我,自己却舍不得吃,想让给我吃。”“我对父亲也很关心,想让父亲一起吃热豆腐脑。”对于那个年代的贫穷,学生没有认知。没有这种认知基础,学生是很难与文本共情的,很难有更深的感触。

(2)二次试教。在课题小组研讨中,找到“课堂妙招”——紧扣文中唯一一处对父亲外在穿着的描写,教学中适时出示背景资料,架起学生与文本情感的桥梁,为学生打下认知基础,再去感悟“情”在何处。学生发言:“因为家里穷啊。父亲一根腰带都不舍得买,拿一根粉绿色的丝绸汗巾当作腰带,而且那是妈妈陪嫁的东西。他平时节省到极点,自己一分冤枉钱也不肯花。家里那么穷,却尽可能给了儿子温暖的父爱。一碗热豆腐脑——这是一份多么浓的、深切的父爱啊——因为父亲已经竭尽全力。”

(三)“三磨”:教学反思

回看《父爱之舟》磨课的历程,教师通过“独立研读—集体研读—课堂预演—课堂实践”,教学目标更趋简明有效,教学设计从粗糙走向简约、深度,试教一步步走向完美。课一磨再磨,磨出了更多的精彩。磨课,无疑是教师专业快速成长的必经之路。

参考文献:

[1]吴忠豪.关于“磨课”的几点思考[J].小学语文教师,2018(06):12-14.

[2]郭昶,王磊.形神兼备以舟载情——《父爱之舟》教学及品评[J].小学教学设计,2019(28):15-17.

[3]胡丽华.磨课,促进教师专业成长——以《俗世奇人·泥人张》的四次教学为例[J].教学月刊·中学版(语文教学),2018(06):59-62.