浅论“双减”背景下中小学社团管理制度的确立与推广论文

2025-10-13 17:50:49 来源: 作者:xuling

摘要:随着“双减”政策的发布与实施,课后社团活动逐渐成了重要的教育教学手段,能够很好地为学生学习增效减负。然而,纵观大部分学校社团活动的现状不难发现,当前仍存在着一系列问题影响着课后社团的最终效果,导致与“双减”政策目标背道而驰。

摘要:随着“双减”政策的发布与实施,课后社团活动逐渐成了重要的教育教学手段,能够很好地为学生学习增效减负。然而,纵观大部分学校社团活动的现状不难发现,当前仍存在着一系列问题影响着课后社团的最终效果,导致与“双减”政策目标背道而驰。基于此,文章从学生主体原则、因材施教原则、丰富开放原则三个方面对社团管理制度的原则进行了分析,并从社团基本任务、社团人员构成、社团活动内容以及社团评价机制四个方面对社团管理制度的内容展开了研究,从而对其推广效果进行观察评价。

关键词:中小学教育;社团管理制度;双减

在“双减”背景下,为实现教育教学的减负增效,学校课后社团活动成了教育教学的一种刚需。因此,不少中小学都结合学生的兴趣爱好对应各门学科设置了社团,旨在丰富学生的课余生活,提升课后服务的质量。但是部分课后社团活动在组织实践中难以摆脱形式单一、内容枯燥等问题,导致学生的参与兴趣不足,不利于学生自主学习意识的树立。笔者认为,在社团管理中,教师必须遵循一定的原则,围绕学情开展社团活动、设立社团规则,从而让社团满足学生的发展需求。为此,笔者针对“双减”政策下中小学社团管理制度的设立原则、内容以及推广效果展开如下论述,以供参考。

一、“双减”背景下中小学社团管理制度的设立原则

(一)学生主体原则

学生主体原则强调以学生的需求和兴趣为中心,尊重和挖掘每个学生的特长与潜能,从而更好地促进其全面发展。因此,在社团管理制度的设立过程中,教师应充分考虑学生的实际情况,以学生的兴趣、学习能力、学习潜能等因素为参考,确立社团管理制度和规则章程[1]。另外,教师在社团管理中应充当引导者和支持者,鼓励学生积极表达自己的想法与感受,为他们提供充足的学习空间,从而保证每个学生在社团活动中都能有归属感和参与感,进而提升社团活动的实效性。此外,教师应重视民主决策机制,让学生参与社团的重要决策,这不仅有助于培养他们的责任感与团队协作意识,还有助于凸显他们的主体地位。

(二)因材施教原则

每个学生的兴趣、特长和发展需求各不相同。因此,在社团活动的管理和活动实施中,教师应尊重学生的个体差异,遵循因材施教的原则,确保社团活动符合不同学生的能力和特点。具体而言,教师应鼓励学生根据自己的兴趣选择合适的社团,而后针对不同特点、不同层次的学生设计合适的社团活动内容,以实现充分尊重、充分理解、充分引导、充分支持,让学生乐于参与社团活动,主动丰富自己的课余生活。同时,教师还应根据学生的反馈和学习进展适时调整活动,建立多层次、多方向的互动渠道,以满足学生不同的课后学习需求。

(三)丰富开放原则

丰富开放原则强调社团活动的多样性与包容性。在“双减”政策的框架下,为学生提供一个开放而广阔的活动空间是社团管理的重要目标。具体而言,社团活动应涵盖多种形式与内容,既应包括传统的学科类、艺术类、体育类活动,又应增加科技创新、传统文化等领域的活动,以适应不同学生的兴趣需求。此外,教师还可通过组织不同社团之间的合作促进学生之间的思维碰撞,让他们在互动中拓宽视野、互相学习,提升社交能力和团队协作能力[2]。

二、“双减”背景下中小学社团管理制度的内容

(一)社团基本任务

中小学社团的基本任务应遵循和贯彻党的教育方针,促进学生全面发展,提高学生的综合素质。第一,社团要为学生提供健康、有益、多样的课外活动,让他们能在课堂学习之外的领域发掘兴趣和潜能。通过参与各种社团活动,学生可以在实际动手中锻炼思维能力与创造力,提升实践能力与动手能力,培养相应的学科兴趣[3]。第二,社团应承担培养学生团队协作与社交能力的任务。社团活动应形式灵活,鼓励学生在小组中合作交流,为学生提供锻炼人际交往与合作能力的良好机会。通过分工协作,学生将在团队中学会互相倾听、沟通与理解,形成良好的集体责任感、团队合作意识和领导能力。第三,社团的基本任务还应引导学生树立正确的价值观和理想信念,帮助学生树立服务社会的意识与责任感,增强学生维护国家富强和社会安定繁荣的主人翁意识。

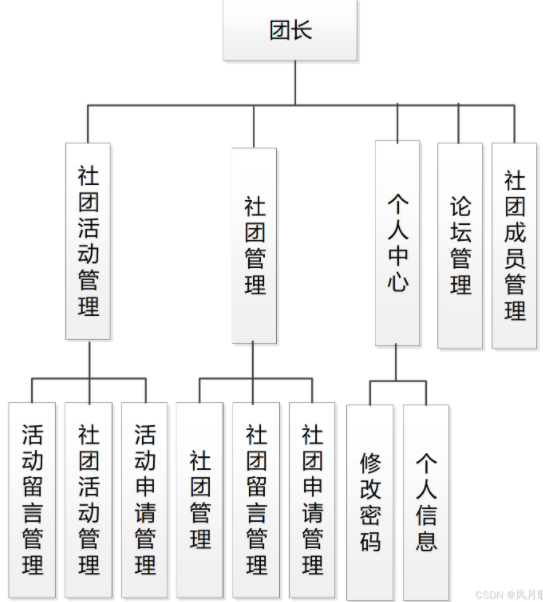

(二)社团人员构成

在“双减”背景下,中小学社团的人员构成应采取多元、灵活的形式,以确保社团能在活动中发挥最大作用。一般情况下,每个社团的最佳人数范围是15到35。若社团人数过少,则可能导致社团活动中的团队协作不足,不易摩擦出灵感的火花;若社团人数过多,则可能导致社团活动无序,难以管理纪律,易偏离社团活动主旨。每个社团至少应有一位指导教师(或社长)来带团,管理社团的一切事务,并选择一名有管理能力的学生社长来管理团队,以及一名副社长协助社长处理社团事务。另外,为确保社团活动的顺利开展,社团还应完善组织架构,设立社团小队长、普通成员等角色。社团小队长一般由高年级学生担任,重点负责社团的日常管理与活动组织,并要与社团指导教师做好沟通与活动协调,同时激励低年级学生成员参与活动,培养他们的协作能力、增强他们的责任感。总体而言,合理的社团人员构成能促进学生间的交流与合作,为学生提供更多学习与实践机会,确保社团更好地服务于学生的成长与发展。

(三)社团活动内容

在“双减”背景下,中小学社团的活动内容应丰富多样,以适应具有不同兴趣和需求的学生,促进他们的全面发展。同时,活动内容安排应具有系统性、科学性,每次活动应目标明确、内容丰富、环节紧扣,能体现学科的特色以及社团活动的趣味性,能区别于课堂教学,增强学生的参与感和体验感。此外,在社团活动内容方面教师还应做到“三定”。第一,定人(人员固定)。在学生自愿的前提下,由指导教师挑选并组织学生开展活动,指导教师要做好学生点名工作,保证学生的出勤率,并对学生的出勤做好统计和评价,定期教育不守时、不守规则的社团成员。第二,定时(活动时间固定)。各社团每星期至少应有2~4次活动,每次活动时长为40分钟至60分钟,具体时间由指导教师根据实际情况确定后上报教务管理处批准、备案。每次活动结束后,教师要对活动做好效果分析和意见反馈,整理活动过程中的问题,并提交教务处备案,以方便后期社团活动组织者进行查阅和学习。第三,定点(活动地点固定)。指导教师应充分利用学校内的教室资源,确保社团活动开展地点固定,社团成员要爱护学校的设施、设备,并做好卫生工作。另外,在社团活动中,教师应做好家长方面的工作,争取家长的支持与配合,还应做好宣传工作,利用各种渠道宣传各项社团活动,扩大社团的知名度。

(四)社团评价机制

社团评价机制是“双减”背景下中小学社团管理制度的重要组成部分,能够通过科学的评估体系促进社团活动的规范化与高效运作。评价机制应采用定量与定性评估相结合的方式,既要考虑社团活动的参与人数、活动频率、活动效果等量化指标,又要关注活动内容的创新性、学生的参与积极性和满意度,以全面反映社团实际情况。在具体的评价实施中,校团委应对社团实行学期检查考核制度。社团应于每学期开学后一周内向校团委提交本学期的活动计划方案和有关材料,并于每学期末举行社团成果展示活动,展示方式可包括表演、展览、比赛等。校团委每学期末应对社团进行考核评比,表彰优秀社团和社团活动积极分子,并给予其精神和物质奖励。校团委还应结合学期工作小结对社团主要干部进行工作鉴定,并存入相关工作档案。

三、“双减”背景下中小学社团管理制度的推广效果

(一)符合“双减”要求,树立管理标杆

“双减”政策的目标在于减轻学生的课业负担与校外培训压力,而社团活动的合理管理制度则为这一目标的实现提供了有力支持,能很好地丰富学生的课余生活,减轻学生在学习过程中产生的疲惫和厌倦情绪[4]。在推广过程中,这些管理制度不仅严格遵循了政策要求,还为学校的社团活动设定了清晰的框架和标准,树立了可供借鉴的管理标杆。通过明确社团活动的任务、人员架构、活动要求,教师能够引导学生参与具有教育意义和趣味性的社团活动,同时提高学生课余生活的灵活性和趣味性。与此同时,在上述制度的实施过程中,学校的社团活动内容更加丰富、活动形式更加多样,并通过定期评估与反馈机制确保了活动质量,进而提升了学生的参与感和归属感。这一系列措施帮助学校在“双减”背景下实现了教育质量与课后服务质量的平衡,建立起了一个良性的社团发展环境,从而真正发挥了社团活动的育人价值。

(二)丰富管理制度,提升办学质量

社团管理制度的推广也能很好地优化学校的管理体系,提高办学质量。各校在推广过程中结合自身特色,以制度为引导,创造性地调整社团活动的内容与形式,能让学校的办学理念更加凸显。例如,有些学校结合学生的兴趣与特长设置了多样化的社团,如历史文化社团、美术绘画社团、信息技术社团等。这种多样的社团类型使得每个学生都能找到自己的优势和特长,从而激发自身的潜能,促进自身的个性化发展。此外,完善的社团管理制度还能促进师生间的互动与交流,拉近师生间的距离。学校组织的多种社团展示活动不仅让学生展示了自己的才艺,还增强了学生间的凝聚力与向心力,提高了学生对学校、教师、社团的认可度。在这样的制度保障下,学校整体的文化氛围得以加强,学生的课余生活更加丰富有趣。这样不但为学生的全面发展提供了多维支持,也为学校的长远发展注入了新活力。

(三)减轻学生负担,丰富课余生活

在“双减”政策的指导下,社团管理制度的推广为学生的课余生活带来了显著的变化。随着社团活动的规范化与制度化,学生能够在课外时间获得更多的成长与发展机会。这样不仅减轻了他们在学业上的压力,使他们不再受困于无休止的补习班与作业中,还为他们提供了一个展示自我的平台,让他们能学到更多的课外知识,从而促进了他们的个性化发展[5]。在管理制度的引领下,社团不仅是传统的课外兴趣小组,更是促进学生交流与合作的重要场所。学生通过参与社团不仅能拓展自己的学习视野,还能锻炼自己的沟通能力与团队协作能力。另外,社团活动也鼓励学生探索自己的兴趣,挖掘自己的特长并在社团中大胆表现自己,这有助于学生树立积极的学习态度和理想意识,提高自信心和自主学习能力。总之,社团管理制度的有效实施不仅能帮助学校更好地实现减负增效的目标,还能使学生的课余生活更加丰富,使其课后学习质量得到提升。

四、结束语

综上所述,在现代化中小学社团建设过程中,管理制度的确立和推广具有非常突出的实践价值。教师应坚持学生主体原则、因材施教原则和丰富开放原则,同时明确社团的基本任务,把握好社团活动的教育价值和方向;做好社团人员构成的布局和规划,让每个社团的成员都能够展示自我、成就自我;丰富社团活动内容,让学生在社团中真正地获得发展和提升;构建社团内部健康、良好的评价机制,更好地鼓励社团成员。有效实施各类合理有效的社团管理制度,不仅能够树立学校管理标杆,优化学校的管理制度,提升办学质量,还能更好地减轻学生的学业负担、丰富学生的课余生活,从而充分发挥社团活动的育人价值,提升课后服务的质量。

参考文献

[1]周洁.小学教师课后服务社团活动教学策略研究[D].洛阳:洛阳师范学院,2024.

[2]刘飞汝.基于核心素养的小学校内课后服务实施现状及优化策略研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2024.

[3]朱冠怡.中小学教师对课后服务的意义建构研究[D].上海:华东师范大学,2023.

[4]王钰.“双减”背景下课后服务现状及其优化策略研究[D].长春:东北师范大学,2023.

[5]严纯顺.“双减”背景下苏州市中小学课后服务政策执行效果及优化研究[D].苏州:苏州大学,2023.