基于中高职衔接的中职药物分析技术教学改革论文

2023-05-08 09:17:34 来源: 作者:xiaodi

摘要:文章首先分析了当前中职药物分析技术教学存在的问题,然后论述了基于中高职衔接的中职药物分析技术教学改革,包括合理安排教学内容,重视实践技能操作;建设网络平台在线课程,实施混合式教学模式;构建“双师型”教师队伍,改革考核评价体系;等等。

摘要:文章首先分析了当前中职药物分析技术教学存在的问题,然后论述了基于中高职衔接的中职药物分析技术教学改革,包括合理安排教学内容,重视实践技能操作;建设网络平台在线课程,实施混合式教学模式;构建“双师型”教师队伍,改革考核评价体系;等等。

关键词:中职药物分析技术教学;中高职衔接;课程思政

近年来,国家大力发展现代职业教育,大部分中职学生选择进入高职院校继续深造,再加上高职院校扩招,其升学率逐年上升。中职教育和高职教育作为同一类型不同阶段和不同层次的教育尚未能有效衔接,这成为影响加快发展我国现代职业教育体系的突出障碍[1]。因此,如何实现中高职教育合理衔接,将成为职业教育研究的热点之一。本文以药剂专业中高职衔接的课程体系研究为基础,以郑州卫生健康职业学院(以下简称“我校”)的药物分析技术课程为例,首先对教学中存在的问题进行剖析,然后从教学内容、教学模式、课程思政融合等方面进行研究,不仅避免了重复教学,还提高了学生的学习兴趣,培养了学生自主学习能力和解决问题的能力,进一步提高了学生的职业素养,有利于中职学生顺利进入高职阶段继续学习,缩短学生的适应期,使其树立正确的人生观和价值观。

一、当前中职药物分析技术教学存在的问题

(一)学生化学基础比较薄弱,不够重视

药物分析技术是一门对药品质量进行全面控制的课程,涉及对药物及制剂的组成、鉴别、检查和含量测定等进行检验,是中职药剂专业一门重要的专业核心课程[2]。药物分析技术建立在无机化学、有机化学、分析化学、药物化学等相关专业基础课上,具有知识面广、理论性知识多等特点,同时需要学生掌握一定的实验操作技能。而大部分中职学生的化学基础比较差,理解能力有限,对一些化学符号、官能团的记忆还不够牢固,再加上之前学习的相关基础课程,尤其是药物化学课程知识掌握得不够牢固,因此在药物分析技术课程学习中就会感到吃力。如此,不仅影响了教师的教学进度,还降低了学生的学习兴趣,导致整个教学效果不理想。比如,在进行典型药物分析讲解时,学生对结构中官能团的性质不理解,无法形成知识的迁移,对药物的鉴别、检查或含量测定的原理等知识难以理解,在实际应用时感觉无从下手,并且对于公式只是死记硬背,不会灵活应用。因此,学生听不懂、实验不会做,普遍反映该课程比较难学。另外,大部分学生思想上也不够重视。随着近年来高职院校逐年扩招,学生通过参加单招、对口升学等途径,都能考入大专院校,这使得他们思想上不重视课程学习,产生了“中职专业课学习无所谓,反正不就业,等考上高职再好好学习也不迟”等错误观念,从而导致上课注意力不集中,学习动力不足,进而影响了教学效果。

(二)教学内容覆盖面广,重理论轻实践

中职药物分析技术教学内容的编排像是大学本科药物分析教学内容的精简版,内容覆盖面广,所涉知识较多,理论性较强,再加上中职学生的基础不牢固,导致学生学习时感到难度较大。同时,受教师本身及实验条件的限制,在授课时教师无形中会更重视理论知识的讲授而压缩实验学时,以致学生的动手能力得不到锻炼,进到实验室不知道该做什么、如何做,更不敢动手做,这进一步导致教学效率较低,形成恶性循环,影响教学效果。究其原因,主要是“双师型”教师力量薄弱,表现为队伍构建不合理,高素质技能型教师或有过企业工作经验的教师短缺。笔者对我校教师进行的问卷调查结果显示,仅有37.3%的教师具有对应的职业技能资格证书,有一半以上的教师具备相关的职业技能资格证书,而没有任何职业技能资格证书的教师将近5.0%[3]。由于缺少一线企业实践经验,教师无法把握社会对人才的需求,从而导致教学过程中未能遵循“实用、够用”的准则,存在“纯理论”教学的问题,重难点不够突出,以至于一些晦涩难懂的知识点学生理解起来有难度。

(三)教学模式单一,课堂气氛沉闷

一是受课程特点的影响,药物分析技术课程本身的知识比较枯燥、难懂,教师未能考虑学生学习能力及其对课程知识掌握的情况,讲解起来比较抽象,再加上传统的“填鸭式”教学模式,照本宣科,以至于学生像是一个接收器,只能被动地接受知识,很少有机会主动参与教学,课堂气氛不活跃。二是未能适应新时期中职教育的发展需求,大多数职业院校实训条件有限,并不能满足每个学生的实训需求,因此学生的动手能力得不到提高,这对学生的全面发展不利[4]。以我校药物分析技术课程实验开设为例,由于场地有限,每个实验小组的人数比较多,每组大概5~8人,如此就导致做实验时每个小组总是只有一两个人全程做实验,其余人只围观,或者只顾抄写实验报告,甚至最后清洗用品及整理实验台也不参加。三是考核方式比较单一,平时成绩占比低,主要由期末考试决定课程成绩。在这种考核方式下,学生缺乏学习热情,考前死记硬背,多以“六十分万岁”的被动学习状态应付考试。如此,学生对于知识点的理解不深刻,无法建立起知识点之间的有效联系,实际应用能力较差[5]。

二、基于中高职衔接的中职药物分析技术教学改革

(一)合理安排教学内容,重视实践技能操作

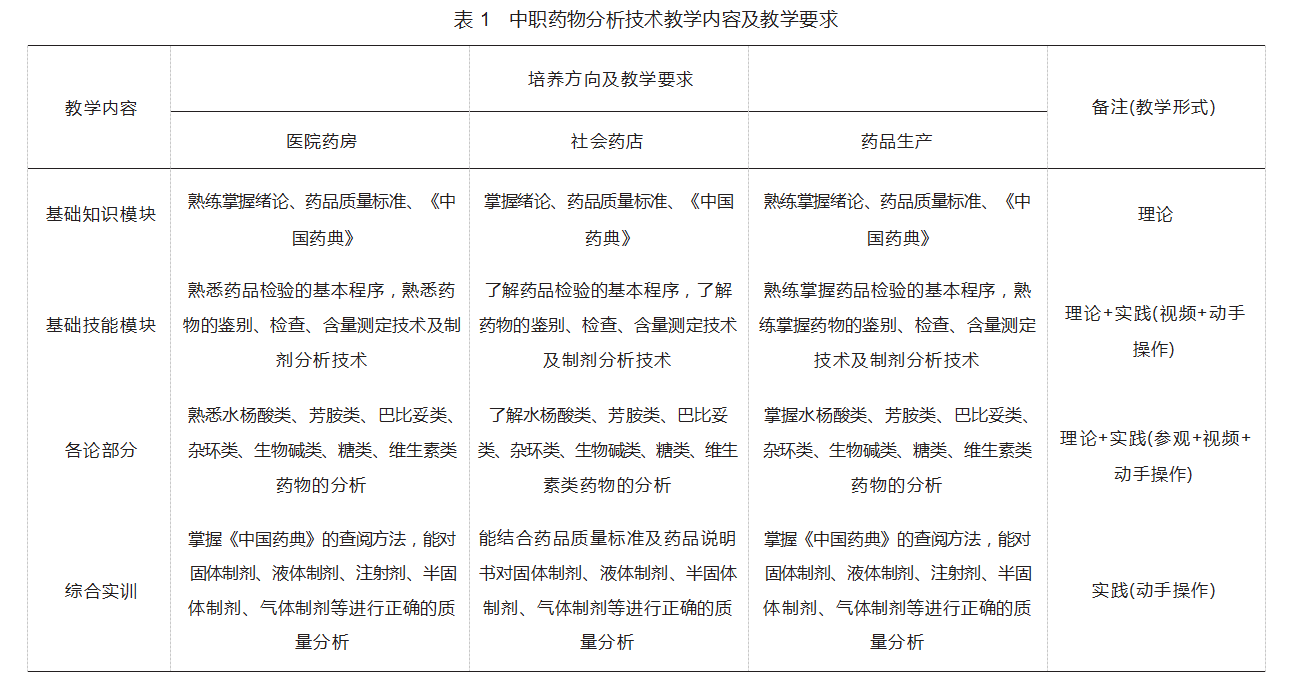

以目前全国医药中职学校统编教材《药物分析技术》为例,其存在学科性较强、教学内容与就业关联度不高的情况。职业院校药剂专业要想培养一批能够熟练操作的技术工人,该专业的教师在实际教学中就要强化学生的动手操作能力,同时根据不同的人才培养方向进行内容调整。为此,本着立德树人的根本宗旨、把握时代精神、满足高素质人才培养需求,使药物分析技术教学与社会对接,课题组邀请了药品生产企业、药品检验机构的实践专家讨论了该课程的教学模式、教学项目等,最后通过行业专家、小组成员研讨,决定采用以典型工作任务为主体的课程标准。结合学生的认知规律,笔者将药物分析技术课程内容和次序做如下调整。该课程一共分为三个模块和一个综合实训,即药物分析基础知识模块、基础技能模块、各论部分及综合实训[6]。其中,基础知识模块包括绪论、药品质量标准、《中国药典》。教材中呈现的药品质量标准及《中国药典》的内容不是很多,因此笔者根据实际情况,对此部分内容做了详细介绍。基础技能模块包括药品检验的基本程序,药物的鉴别、检查、含量测定技术及制剂分析技术。各论部分包括水杨酸类、芳胺类、巴比妥类、杂环类、生物碱类、糖类、维生素类药物的分析。综合实训以药品检验的基本程序为主,实训内容就是指导学生把第二模块的基础技能技术有针对性地强化操作一遍。实验课的重点是强化学生的实验动手能力。在实验课程教学中,教师要狠抓基础技能训练,着重让学生领会并掌握常用的检验方法[7]。如仪器校正、纳氏比色管的使用、平行操作的原则、薄层色谱鉴别及滴定分析法、紫外分光法测定含量等几种不同的基础实验[8]。在确定药物分析实验内容时,教师要构建以学生为主体,以提高学生动手能力、综合应用各种实验方法和技术的能力、创新能力为核心的实验教学新体系[9],着重培养学生的综合知识运用能力和分析解决问题的能力,让学生学以致用,提高融会贯通的能力。另外,随着大数据时代的到来,运用互联网及VR技术将促进实践教学变革,对此,课题组将在微课的基础上继续整合现有资源,与创新创业实践教学环节相结合,从根本上提高学生自主学习和实践创新能力[10]。如此,使学生的学习由浅入深、层层递进,并由此突出课程的应用性和实践性。在实际教学中,笔者均以国家教学大纲为标准,根据培养方向的不同,对个别章节的教学内容及教学要求做了一些调整,这样不仅减轻了学生的学习负担,而且完成了教学目标,具体如表1所示。

(二)建设网络平台在线课程,实施混合式教学模式

中职学生因年龄小、自律性较差,注意力不集中,学习靠“死记硬背”,“看”多于“思”和“做”。同时,由于中职学生人数过多和课时限制,很难满足不同层次学生的个性化学习需求。因此,教师要打破传统“满堂灌”的教学模式,针对不同层次的学生及不同的教学内容采用视频教学、微课教学等信息化教学手段[11]。具体而言,教师可依托智慧职教平台和智慧课堂,建立在线学习平台,采用线上线下相结合的混合式教学模式。在中职药物分析技术教学中,教师采用混合式教学模式,主要分为线上教学和线下教学两方面。线上环节以课前预习为主,由教师根据中职药物分析技术课程当节课的内容,按照学生的差异性,为其安排相应的学习任务,同时对自己录制的微课及通过网络等其他渠道获得的教学资源进行整理,统一上传到智慧课堂教学平台,打破时间和空间的限制,让学生利用碎片化时间进行预习。线下环节以课中面授为主,教师可采用多种教学方法开展教学活动。一是可以采用案例分析法,激发学生的学习兴趣,鼓励学生积极参与教学。比如,在讲解鉴别技术时,教师可引入“齐二药”事件,同时将药剂、药事管理法规及药物分析等多学科知识进行融合,既让学生明白鉴别的重要性,又让学生能够对知识融会贯通,进而促使学生树立严谨求实、安全规范、质量第一的观念。二是可以采用问题(任务)导向式教学法,增强学生的主观能动性,促使学生养成善于思考的习惯[12]。例如,在进行杂质检查这一部分教学时,教师可以围绕“杂质检查的重要性及杂质检查的方法”进行提问,让学生带着问题思考。同时,教师可把药品检验的基本程序按工作的内容将每个项目分解成若干个相对独立的单项任务,并描述任务的职责与要求,分析完成每项工作任务应具有的职业能力。借由问题和任务导向,使学生系统性地、有条理性地掌握知识。三是可以采用“一体化”教学模式,使理论教学与实践教学相结合[13],教师可把一部分内容放在实训室讲解,如薄层色谱法鉴别、杂质检查中的对照法等,这些重点和难点知识都可以在实验操作时进行讲授,这样就能有效提高学生的学习兴趣和动手能力。如此,在中职药物分析技术教学中教师通过合理安排线上线下教学,有效落实混合式教学模式,提高了教学成效。

(三)构建“双师型”教师队伍,改革考核评价体系

首先,加强“双师型”教师队伍建设。课题组在与药品生产企业、医院药房、药品零售企业、药品检验机构的实践专家进行研讨时发现,药剂专业教师开展社会实践的机会比较少,这不仅阻碍了教师知识结构的完善和更新,也会在一定程度上影响教学效果。所以为构建一支高素质的“双师型”教师队伍,学校应组织教师不定时地参加同行业的教学工作会议,这样既可以使教师开阔视野、增长见识,又可以使之与其他学校的教师探讨教学方法,从而提高自身的教学水平。此外,还可加大校企合作力度,让教师深入医药药房、药品零售企业、药品生产企业、药品检验机构等医药单位进行实地考察学习,把握行业动态,了解社会需求,并把所学所思所悟反馈到实际教学中,从而制定切合实际的培养目标和更加合理的教学计划[14-15]。以我校为例,要求五年内教师参与企业实践的时间至少达到六个月。

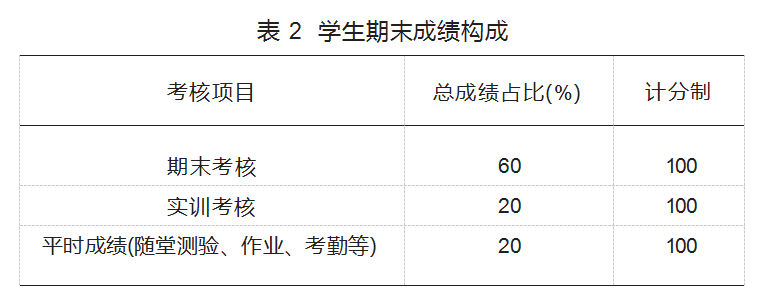

其次,改革考试模式,加大对实验操作技能的考核,建立一套较为合理的考核制度,调动学生的积极性。笔者将药物分析技术课程考核分为期末考核、实训考核及平时成绩三部分,具体如表2所示。其中,实训成绩单独计分,涉及原始记录、完成情况、实验报告、最终考试等五个方面,实训成绩不及格需补考通过后才可以参加期末理论考试,这样能引起学生的重视,让学生养成多看多练的习惯,使理论联系实际,有助于学生将课堂上学习的知识在实验中消化和运用,从而增强学生的主动性,提高学生的学习兴趣,提高教学效果。此外,学生在做实验时分工合作,既锻炼了动手能力,还提高了学生之间的团队合作和沟通交流能力,为以后的学习和工作打下了良好基础。此外,平时成绩计入总成绩的目的也是督促学生养成自主学习的良好习惯,避免其期末临时突击,存在侥幸过关的心理。

(四)挖掘课程思政元素,提高学生觉悟

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”,并强调“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[16]。因此,如何将思政内容以“润物无声”的方式融入药物分析技术课程,发挥其核心专业课程课堂主渠道作用,对落实立德树人根本任务、培养德才兼备的药学专业人才具有十分重要的意义[17]。因此,在基于中高职衔接的中职药物分析技术日常教学中,教师可以适当穿插一些案例分析,进而加强对学生的职业道德教育,培养学生的社会责任感,以及道德法律意识、职业素养。在这一过程中,教师可根据药物分析技术课程各章节的内容,从生活实践、科技实践等层面入手,挖掘与社会责任感、爱国精神、奋斗精神、创新精神等思政元素相关的案例。比如,在讲解《中国药典》时,提示学生要用发展的眼光看问题,展示国家科技发展取得的成就,激发学生的爱国情怀;讲解药品检验的基本程序时,培养学生实事求是、精益求精的工匠精神,唤醒学生的社会责任感;讲解药物杂质检查时,引入“毒胶囊”事件,说明药品的质量不是检验出来的,而是生产出来的,需要各个环节的控制,以增强学生的社会责任感、岗位认同感,培养学生牢固树立药品质量第一的观念等[18];讲解药物水杨酸类药物时,教师可以讲解阿司匹林的发现史,培养学生的创新精神等。如此,通过挖掘中职药物分析技术教学中的思政元素,从而将知识传授、价值引领、思政育人融为一体,以全方位地培养人才。

三、结语

通过对药物分析技术教学内容、教学模式及课程思政融入等进行探讨,加强了教师与学生的互动,既提高了教学质量,实现了教学与科研的互促互长,又可以为药学专业其他课程教学改革提供一定的参考。

参考文献:

[1]池若周,黄炎群.中高职衔接三二分段作用与可持续发展的思考:以揭阳市卫生学校为例[J].广东职业技术教育与研究,2017(5):8-10.

[2]戴君武,王军.药物分析技术[M].北京:人民卫生出版社,2015:8.

[3]郭允,孙丽花,张威,等.中职学校医用化学课程教学现状分析[J].河南医学高等专科学校学报,2016,28(3):246-247.

[4]何耀涛,麦蓝尹.中职药物分析技术教学的现状和对策探讨[J].广东职业技术教育与研究,2017(5):139-141.

[5]王艳,钟世安,向皞月,等.《药物分析》课程教学模式改革的研究与实践[J].教育现代化,2016,3(38):61-62.

[6]于素玲.中职药剂专业药物制剂技术课程说课设计[J].卫生职业教育,2017,35(4):50-52.

[7]景恒翠,孟夏.中职《药物分析》课程探讨[J].科学大众(科学教育),2017(10):104.

[8]叶桂存,李学靖,周剑涛,等.中职药剂专业实践性教学资源研究[J].卫生职业教育,2010,28(17):106-107.

[9]王静,杨燕云,何凡,等.药物分析实验教学的探索与改革[J].中国中医药现代远程教育,2014,12(5):91-92.

[10]吴德智,李安,张翊,等.基于微视频的药剂学实验课程教学的思考与探索[J].广州化工,2017,45(18):160-161,193.

[11]李从军,谢爱娣,方绪凤,等.基于云课堂平台的高职《药物分析》信息化教学模式研究[J].教育现代化,2018,5(40):202-204.

[12]熊燕,李政道,包晓玉.“任务引领型模式”在《药物分析》教学改革中的实践[J].广州化工,2014,42(3):152-154.

[13]蔡湘敏.校企合作助推中职药剂学课程教学模式改革[J].卫生职业教育,2016,34(7):39-40.

[14]刘丽,季婷婷,柳立新,等.药物制剂专业“双师型”教师培训基地建设的探索与实践[J].齐齐哈尔医学院学报,2019,40(1):101-103.

[15]秦蓓,徐小静,杨宽.基于产教融合的应用型本科药学专业教学团队建设策略与实践[J].科技视界,2021(18):103-104.

[16]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[17]欧阳卉.药物分析课程融入课程思政的探索[J].职业,2021(9):79-80.

[18]扈本荃,王黎,徐玥,等.以药物分析教学探索社会主义核心价值观融入药学专业课程的路径[J].卫生职业教育,2021,39(13):43-45.