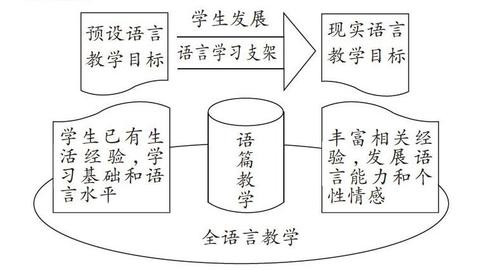

基于语篇分析的“高级英语”教学实践论文

2023-05-08 09:11:07 来源: 作者:xiaodi

摘要:为了提升“高级英语”教学效果,提高学生的英语阅读能力,文章从语言使用、信念的交流(即认知)、社会情境中的互动三个方面具体论述了基于语篇分析的“高级英语”教学实践。

摘要:为了提升“高级英语”教学效果,提高学生的英语阅读能力,文章从语言使用、信念的交流(即认知)、社会情境中的互动三个方面具体论述了基于语篇分析的“高级英语”教学实践。

关键词:“高级英语”教学;语篇分析;社会情境

“高级英语”这门课程有着丰富的内涵,但是其“阅读课”的基本定位被教师普遍接受,因为学生只有读懂了课文,才能领略其中的语言、文化、思想和气韵,进而内化为自己的知识、能力和素养。近年来,将语篇理念引入“高级英语”教学受到了广泛关注,比如,有学者论证了语篇教学的文体学分析模式和方法对于“高级英语”教学的必要性和可行性[1];刘满堂[2]的教学实践关注了语篇模式、衔接手段和情态;周海明[3]的英语阅读教学实践融合了思维导图和语篇分析模式;李红英[4]从微观和宏观层面分析了各种语言要素对课文主题的构建作用。

要理解语篇的意义,就必须在语篇与语境之间建立起关联性。在口头交际中,语篇的生产和解读是同时发生的,谈话双方共建语境,即时地就语篇意义进行磋商和共建;在书面交际中,语篇生产发生在前,语篇解读发生在后,二者似乎是互不相干的过程,语篇接受者需要独立、延后构建语境,这加大了解读语篇的难度。虽然交际双方(即作者和读者)往往没有共享的情景因素做语境,但是二者一定有共享的知识语境,否则交际将无法进行,同时有些语境正是由语篇本身创造的[5]。在这个意义上,语篇探究对“高级英语”阅读教学有较大的指导意义。

范迪克(Van Dijk)等[6]确定了语篇的三个维度:语言使用、信念的交流(即认知)、社会情境中的互动。语言使用,强调了各语言要素对生成语篇所起的重要作用,即语篇分析必须结合词汇语法,必须结合语言体系,否则所做的分析只是随意的、零星的评述[7]。在认知的维度上,语篇是一种交际事件,语篇理解的前提是语篇的使用者拥有共同的社会文化信念,而语篇也可以通过词汇的选择、文体的变异和修辞手法的运用来表达一定的观点或意识形态,并以此影响或改变他人的观点。在互动的维度上,语篇是社会文化语境中的语言使用者在交际过程中实施的社会行为[8]。笔者认为,语篇分析应当触及语篇的三个维度,这样才能揭示语篇的意义是什么,以及语篇是如何构建意义的;如果将其应用于“高级英语”教学,必将在一定程度上提高教学效果。

笔者所在院校以《大学思辨英语教程精读4:哲学与文明》作为“高级英语”教材[9],其文章都是现当代哲学名家的名篇,篇幅较长、语言地道、思想深刻。故对于学生来说,要想真正地理解课文并非易事。如在笔者做的一次在线问卷中,83%的参与者认为课文难度较大或很大。笔者尝试将语篇分析引入“高级英语”教学实践,以Unit 4的Text A“What is Human Nature”(什么是人性)为例,引导学生在这三个维度上对课文进行语篇分析,以帮助学生理解课文的意义及意义的构建方式。

一、语言使用

(一)宏观上的篇章布局

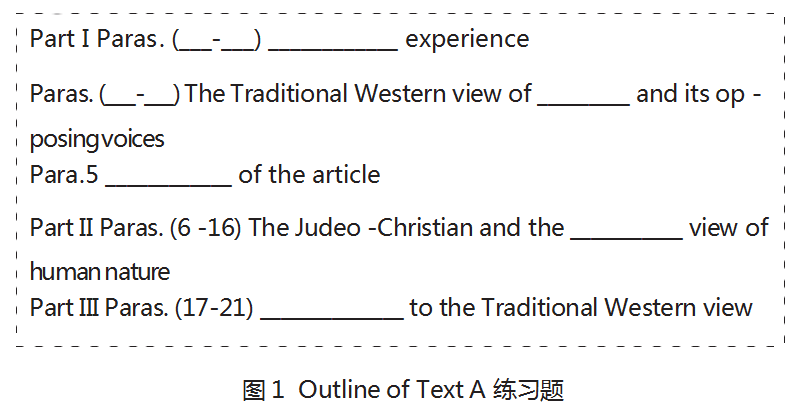

面对课文,学生的无力感首先来自难以把握的思路线索,其无法了解段落之间是如何黏合在一起的。此时,“高级英语”教师需要引导学生把握课文的篇章布局,认识作者思想的起承转合,这能为学生提供俯瞰课文的视角,为其进一步理解课文内容打下基础。现实教学实践中,期待学生自己厘清篇章布局似乎不太现实,故教师可为课文拟定提纲或思维导图,并设计相关题目,引导学生逐步明白课文的框架结构和作者思想的推进步骤。在进入Text A的讲解之前,笔者设计了有关课文结构的练习,如图1所示。

这个练习既降低了学生的阅读焦虑,也能促使学生主动思考;更重要的是,它为学生提供了课文的底层框架,能让学生了解整篇课文的逻辑线条,对作者思想的走向有了明确把握。

(二)微观上的衔接与连贯

把握了宏观上的篇章结构,与真正理解课文还有很大的距离,接下来,学生应当着重理解各个段落。作为语篇的较大语言要素,段落并不是字、词、句、语法规则的堆砌,而是这些语言要素的有序组合。那么这些要素是如何组合在一起的呢?它们组合在一起是为了建构何种意义呢?此时,教师需要引领学生识别段落的衔接手段,使其领会段落内部浑然一体的连贯。衔接与连贯对于理解语篇有着重要的作用,前者指语篇内部句子之间或句子内部不同语言成分之间的表层语法、词汇接应关系,后者是语篇句子意义的深层功能连接关系,前者是手段,后者是结果。韩礼德(Halliday)和哈桑(Hasan)[10]将英语的衔接方式分为指称、替代、省略、连接、词汇衔接。在高级英语教学中,教师可引导学生明确代词的指称对象、补充省略的语言片段、厘清句间连接关系、发掘深层词汇衔接线索,以便构建有理有据的解读和意义。在这一过程中,教师可针对学生的学习思维特征,通过示范分析结合连环提问的方式对学生进行引导,并要求学生自主总结出文章中的句段衔接与连贯方法,从而促使学生深刻掌握有关课文语段衔接与连贯的思路及策略。现以一个段落为例进行说明:“①In many ways,the rationalist and Judeo-Chris-tian view of human nature is appealing.②It seems to describe something that we all experience:the conflict between what our reason wants and what our desires pull us toward.③It seems to provide an uplifting pic-ture of human beings.④Reason and will set us off from all other creatures,making us“like”God and capable of choosing between good and evil,between a course that will bring us closer to or take us further from our Cre-ator.⑤The rationalist and Judeo-Christian view argues for a self that is spiritual and so can survive the death of its body.”

1.指称。在这个段落中,两个it都指称the ratio-nalist and Judeo-Christian view of human nature(以下简称R&JC view),这样,整个段落以R&JC view为中心话题,自成一体。

2.省略。通过上下文语境可知,R&JC view把人性放在了若干对立组中予以考察,比如,what our reason wants与what our desires pull us toward、good与evil,那么在between a course that will bring us closer to or take us further from our Creator中,也应该有个对立组,虽然原文并未明确给出,但细读之后可以发现,其实or后面省略了a course that will,这样便构成了a course that will bring us closer to our Creator与a course that will take us further from our Creator的一个对立组。

3.连接。连接性词语既包括句子语法层面上的连词,也包括具有连接意义的副词或介词短语,读者可以借助这些连接性词语判断句子之间的关系。直观来看,这个段落的5个句子之间并没有连接性词语,这是否意味着这些句子之间的关系不明确呢?答案是否定的。通过上下文语境可知,句①是本段的主题句,句②、句③、句⑤之间构成了增补型(additive)的关系,分别从不同侧面论述了句①这一主题句。句④中,人类有别于其他生物,具有reason and will(理性和意志),做出了更加接近上帝的选择,这是对句③的进一步说明。

4.词汇衔接。词汇衔接指通过词汇选择在语篇中建立一个贯穿全文的链条,从而建立语篇的连贯性。韩礼德和哈桑把它分为两大类:重述和搭配。前者又可细分为重复、同义近义词、上下文关系等;后者又有互补关系和整体与部分关系等。句①中的appealing(引人入胜的)为本段内容定下了基调,即R&JC view描绘的人性是让人乐于接受的。接下来的uplifting(令人振奋的)、set off...from...(使……区别于……)、“like”God(“像”上帝)、capable of choosing(有能力选择)、survive the death of its body(肉体虽死灵魂犹存)都与appealing(引人入胜的)构成了部分与整体的关系,而它们之间则为互补关系,从而确立了本段落在语义层面的连贯性。

二、信念的交流(即认知)

(一)背景知识的补充

阅读实际上是一个认知过程,是读者不断运用已知信息解码语篇的过程。读者的已知信息越充分,解码语篇的效率和准确率就越高。《大学思辨英语教程精读4:哲学与文明》的课文大多以西方读者为受众,有大量对西方读者来说耳熟能详的典故、风俗、历史传说、价值判断、审美情趣等,但是对中国的大学生来说,这些都是非常陌生的信息,往往无法在阅读中即见即懂,阻碍了语篇解码的顺利进行。因此,在新单元的导入环节,笔者会从日常生活入手,设计讨论、阅读等任务,结合图片、音频、视频等形式,在教学的自然推进中将作者简介、背景信息、术语解读一一呈现,逐步将学生引入相关的课文主题。比如,在Text A“What Is Human Nature”(什么是人性)的导入环节,笔者设计了这样的讨论题:“How are humans different from other creatures?Please illustrate your ideas with examples.”学生的讨论涉及思考能力、情感控制、道德感、目标性、合作精神、善恶论等,触及了人性这一话题的诸多方面,这对学生进入课文学习是一个很好的准备;接下来,小组A展示了他们对“Judeo-Christian”这一术语的解释,帮助其他学生了解了犹太教和基督教之间的联系和区别,这对学生理解西方宗教视角下的人性观很有裨益;然后小组B依次简介了课文中提到的几个理论家及其思想,直接对接课文内容。

(二)推理

补充了背景知识之后,在某种程度上,读者获取了作者曾经拥有的“社会文化信念”,这对其理解语篇有较大的促进作用。但是语篇中有些信息无法通过外源性的补充来获取,读者需要通过上下文语境进行推理才能得到。此类信息有两种类型,一种是特定语境中的词汇意义,另一种是语篇内部各种信息片段之间的逻辑关系。正如语言学家弟斯所说,“Each word when used in a new context is a new word”,某个常见词在特定语境中的意义往往并不是学生最熟悉的用法,故教师可引导学生结合语境中的线索,通过先猜测、再查阅比对的方式,逐步为某词构建起合理的意义。此外,语篇内部各个信息片段之间是有确定的逻辑关系的,那么该如何挖掘出这种逻辑关系呢?对此,仍然要结合上下文语境,通过作者的选词进行判断。对于学生来说,厘清这种逻辑关系并非易事,故教师可将这些逻辑关系呈现在可视化图表中,并设计恰当的任务激励学生思考。下面举例说明。

例1:特定语境中的词义。课文里有句话很典型:“The will,Augustine held,is our ability to choose be-tween good and evil,and this ability is the seat of the most significant Christian virtue:love.”由and这个连词可知,这个句子的前段与后段在语义上是相近的。前段中,奥古斯丁(Augustine)赋予了人类意志力以极高的地位,那么在后段中,这种能力与the most signifi-cant Christian virtue:love(最重要的基督教美德:爱)之间的关系必然是密切的,可以初步判断,seat在此句中应该具有类似“基础”“本源”的含义。接下来,学生可通过查阅字典,检验之前的猜想是否合理。而在seat的各项词条中,有一条为“(活动、组织等的)中心;首府”[11],此时,seat在语境中的意义最终得以确定。

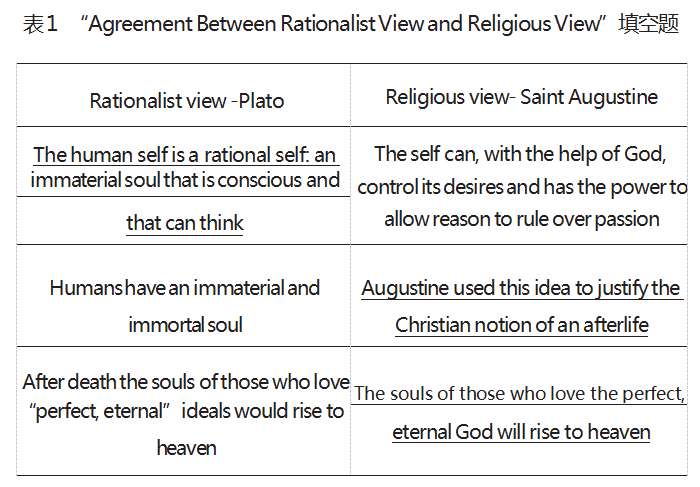

例2:信息片段之间的逻辑关系。理性主义视角的人性观和宗教视角的人性观之间的关系较为复杂,为此,笔者设计了若干表格,要求学生依据课文填空,填空题如表1所示(其中有下划线的部分为答案)。

该表格是对第9、10段语篇信息的梳理。通过“However,the Judeo-Christian(religious)view is hardly a denial of the rationalist view”“Plato strongly influ-enced Christian thought...”“Augustine...adapted many of Plato’s doctrine to Christianity”“Augustine also bor-rowed Plato’s view that...”等原文表述,以及表格上左右两栏的直观比较,两种视角之间的关系逐渐明朗:虽然这两种视角各有侧重点,宗教视角的人性观实际上借鉴、改造了理性主义视角的人性观,但两种视角的哲学根基是相似的。

三、社会情境中的互动

(一)语气

把语篇作为社会互动来分析,肯定要考虑互动参与者之间的人际关系,“高级英语”阅读主要考查作者和读者之间的关系,这种关系主要体现在作者对读者的语气上。根据写作目的,作者会采取不同的语气,有时居高临下,有时平易近人,有时低声下气。那么,如何识别这些语气,从而读懂作者的写作目的呢?探究作者对读者的称呼是一个有效途径。若作者用“读者”或第三人称称呼读者,那么作者与读者的关系距离就较远,若用第二人称,那么作者与读者关系的距离就较近,而第一人称则会产生亲密之感。因此,“高级英语”教学中,教师可结合具体的语篇,引导学生先关注课文开头作者对读者的称呼方式,形成关于作者语气的初步印象,再引导学生通篇浏览,看看作者的称呼方式是否一以贯之,以便维持或修正之前的判断。

以“What Is Human Nature(什么是人性)”为例,教学之初,教师先引导学生对该课文开头进行分析,由此便可以获知,在课文开头,作者提出了一个问题:“What happens when you die?”其把you[你(们)/您(们)]而不是a person/people(某个人/人们)作为死亡场景的主体,可以将读者拉入死亡这个沉重的话题,有利于作者与读者对话的自然展开;且“你我相称”拉近了作者与读者之间的关系,读起来有平易近人之感。此后,作者使用“we,our,us,ourselves”等代词,把自己作为读者的一员,更加体现了作者与读者之间的平等关系。由此,教师便可以带领学生总结出如下结论,即本文作者的写作目的是沟通交流,而不是说教或祈求。

(二)评价系统

评价系统的中心是“态度”,而“态度”的中心是“情感”,就语言体现而言,不仅名词、形容词、副词可以用以评价,动词也可以用以评价,评价系统是体现人际意义的重要资源。评价体系可以表示褒贬、正反、好恶、亲疏、强弱等态度意义,读懂态度意义是阅读的难点。对此,教师可引导学生首先关注作者使用了哪些带有显性评价功能的形容词、副词,据此判断作者的情感和态度,再引导学生挖掘有隐性评价功能的名词、动词,考察其在何种程度上加强或减弱了作者的情感和态度。关注句式也是了解作者情感和态度的重要方面,比如,反诘句往往有责问的意味,故教师可引导学生关注作者使用了何种句式,如某个肯定句、否定句或疑问句表达了作者何种价值判断。

课文第17段总结了西方宗教视角下的人性观所持的四个积极乐观的观点:人可以超越肉体的死亡、人类有别于其他动物、人拥有可以制服情感的理性、人类拥有精神层次的目标;第18段对这些观点进行了再考察,用一系列疑问句来追问这些观点的可信性;接着第19段作者反思了这些观点已然或可能给其他文化带来的破坏性。如本段开头有这样的一句话:“Perhaps more disturbing are the implications of cultural superiority that may lurk beneath this view.”这里的disturbing很明显地表明了作者对西方的文化优越感表示了担忧。接下来,作者使用了“dismantle,de-struction,explore,colonize”等动词或名词,列举了西方的文化优越感对非西方文化的破坏和践踏。此时,作者已不只是担忧了,其对西方文化优越感的批判已经溢于言表。

四、结语

以上是笔者结合课文所做的基于语篇分析的教学尝试,分别在语言使用、信念的交流(即认知)、社会情境中的互动这三个维度上,引导学生以上下文语境为根基,考察课文语篇意义的构建方式,进而逐步构建起课文的语篇意义。值得一提的是,以上语篇分析都是在教师的引导下进行的,在把语篇分析的方法教授给学生之后,教师可鼓励学生亲自尝试从语篇的三个维度解读课文,从而逐步培养其语篇意识和语篇分析能力,这将有利于提高学生的英语阅读能力。

参考文献:

[1]刘琦.《高级英语》语篇文体学教学模式研究[J].辽宁师专学报(社会科学版),2011(5):75-76.

[2]刘满堂.论基于语篇分析的高级英语阅读教学模式[J].疯狂英语(教师版),2010(3):62-67,238.

[3]周海明.基于思维导图的语篇分析模式与英语阅读教学[J].长春大学学报,2013,23(11):1519-1521.

[4]李红英.基于语篇理论体系的高级英语课堂教学模式研究[J].外语教学理论与实践,2008(2):40-44.

[5]WIDDOWSON H G.Discourse Analysis[M].上海:上海外语教育出版社,2012:21.

[6]DIJK V,TEUN A.Discourse as structure and process[J].Sage,1997(1):1-34.

[7]任绍曾.语篇·语法·认知:话语分析面面观[M].上海:上海外语教育出版社,2019:4,9.

[8]苗兴伟.语篇分析:从理论到实践[M].上海:上海外语教育出版社,2020:6.

[9]孙有中,顾悦,贾宁.大学思辨英语教程精读4:哲学与文明[M].上海:外语教学与研究出版社,2016:77-83.

[10]HALLIDAY M A K,HASSAN R.Cohesion in English[M].London:Longman,1976:31-288.

[11]陆谷孙.英汉大词典[M].2版.上海:上海译文出版社,2007:1799.