着眼空间尺度思维的适切学习内容进益论文

2025-09-24 16:56:15 来源: 作者:xuling

摘要:如何在课堂中通过任务驱动教学,在兼顾培养学生地图使用、综合思维能力的同时,培养学生从不同空间尺度视角认识区域、解决地理问题的思维?这是地理学科在课堂教学实践中值得思考的问题。

【摘要】如何在课堂中通过任务驱动教学,在兼顾培养学生地图使用、综合思维能力的同时,培养学生从不同空间尺度视角认识区域、解决地理问题的思维?这是地理学科在课堂教学实践中值得思考的问题。文章从教学目标确立、案例载体选择、任务与问题设计、补充进益等几个方面阐述高中地理课堂上开展适切的学习内容进益,培养学生空间尺度思维的具体流程。希望通过此研究能够提高教学效果,促进学生个性化学习,培养学生的批判性思维,活跃课堂教学氛围。

【关键词】高中地理;空间尺度思维;交通运输;区域经济;任务驱动式教学

在当下的新高考评价体系之下,地理学科对学生能力的要求显著提升。学生除了需要熟练掌握地理基础知识,理解地理现象和过程,还要掌握地理学科问题研究的各种能力,而地图使用技能、综合分析能力、空间思维能力在推动学生探究地理问题时起着至关重要的作用。空间思维能力要求学生能够理解和分析地理空间关系,其中就包括了大量不同空间尺度的地理空间关系。空间尺度思维能促使学生更加立体、有层次地识别不同地区的地理特征,解决不同尺度空间存在的地理问题。如何在课堂中通过任务驱动教学,在兼顾培养学生地图使用、综合思维能力的同时,培养学生从不同空间尺度视角认识区域、解决地理问题的思维?这是地理学科在课堂教学实践中值得思考的问题。本文以人教版高中地理必修二“交通运输布局对区域发展的影响”这一节为例,探讨着眼空间尺度思维的地理课堂教学实践与适切的学习内容进益。

一、相关概念

地理空间尺度思维是指在地理问题分析中,能够根据研究对象的特征和需求,灵活选择或转换不同的空间尺度(如全球、区域、地方等),理解不同尺度下地理现象的差异性与关联性,并运用多尺度视角综合解决复杂问题的思维方式,其核心包括尺度依赖性、尺度关联性、尺度转换能力。尺度依赖性指地理现象的特征、成因和影响可能在不同尺度下呈现不同表现(如局地气候变化与全球气候系统的关系);尺度关联性指不同尺度之间的相互作用(如全球贸易对区域产业布局的影响);尺度转换能力指通过“放大”或“缩小”视角,分析问题在不同尺度下的逻辑。地理空间尺度思维在教学中颇有价值,主要体现在培养学生的系统性思维,避免学生孤立地看待地理现象,正确理解局部与整体的关系。此外,培养学生的空间尺度思维有利于提升其问题解决能力,使其在应对复杂地理问题时,能够选择合适的空间尺度进行分析。在核心素养目标达成中,空间尺度思维也扮演着重要的角色,因为它直接关联“区域认知”“综合思维”等地理学科核心素养。

适切的学习内容进益是指在教学过程中,根据学生的认知水平、学习需求、学科核心素养及社会发展要求,科学选择、组织和调整教学内容,使其既符合学生当前的学习能力,又能循序渐进地提升学生的综合能力[1]。在高中地理教学中,这一理念强调教学内容的适应性和发展性,既要贴合学生实际,又要推动学生在地理知识、技能、思维和价值观方面的持续发展。内容需与学生认知水平和生活经验匹配,避免过难或过易,同时内容需体现进阶性,逐步提升学生的高阶思维(如分析、综合、评价能力)。知识结构需逻辑清晰,前后连贯,形成完整的地理知识体系。此外,还要结合社会热点和科技发展,更新教学内容。

在实际的教学过程中,为了做好适切的学习内容进益,教师可以从以下几个方面展开:①基于学生的认知水平设计教学。②整合学科核心素养目标。③结合生活实际与热点问题。④利用多样化教学方法与工具。⑤构建“进阶式”知识体系。⑥强化过程性评价与反馈。在这样的教学中,教师往往扮演着一些关键角色,如从海量信息中提炼符合新课标、贴近学生生活的内容,做一个内容筛选者;通过问题链(如“为什么”“如何”“怎么办”)驱动学生深度思考,做一个学习引导者;融合教材、学术论文、新闻、纪录片等多渠道素材,做一个资源整合者。

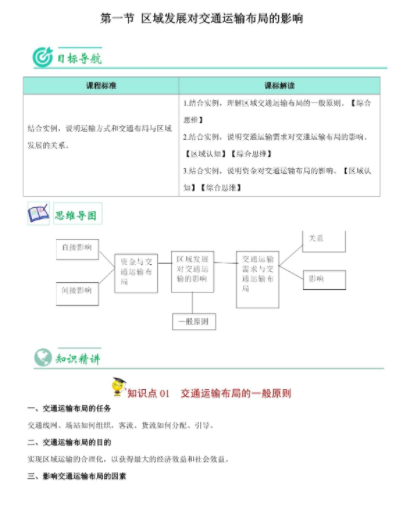

二、教学目标的确立与理解

通读并深刻理解教材与教参的内容,有助于教师在备课时更高效地确立教学目标。教参中关于本节内容的教学目标是结合实例,说明交通运输布局对区域经济发展和聚落发展的促进作用。结合学情,笔者打算用两课时完成新授课,第一节的教学重点自然就是交通运输布局对区域经济发展的促进作用。这种对区域经济发展的作用体现在哪些方面,自然也就成为了笔者组织教学的关键问题。

笔者此次的教学实践除了在知识层面要求学生掌握交通运输布局与区域发展等地理基本概念、原理等,还需要学生在课堂上能够解读各种图表和地图,能够将不同的地理信息结合起来,进行系统性思考,理解地理现象和过程的相互关系。而如何将这些目标以更加合乎学科逻辑的方式表达出来,便于学生学习本章节时把握章节逻辑,成为笔者制定教学目标时要思考的一个重要问题。因此,在对本节内容有了整体把握后,笔者认为寻找一个适当的案例,将图表、地图、地理现象与地理联系融合在案例中,结合案例从经济要素流动、辐射范围、产业部门及其拉动作用方面,说明交通运输布局如何促进区域经济发展非常重要。这样制定的教学目标从三个方面分析梳理某地交通运输促进区域经济发展,便于学生在课堂上更有抓手,从而有更强的收获感。

三、选择具有区域空间尺度分异的案例内容

(一)关于区域空间尺度分异

空间尺度分异是指在不同的空间尺度上,地理现象、过程或特征的表现和影响存在差异。空间尺度分异是地理学研究中的一个核心概念,强调在不同尺度上观察和理解地理现象的重要性,有助于更准确地分析和解决地理问题。这种地理学科上的空间尺度可以是一个城市或行政区这样的局部的区域,也可以是一个省或国家这样的整体的区域,还可以指全球范围(如全球气候变化)。在不同尺度的空间下,地理现象的表现形式、影响因素、作用机制可能会有所不同。从不同的尺度去把握、理解交通运输布局对区域经济发展的影响有助于学生获得更全面的理解。这种思维方法可帮助学生识别地理问题的本质,理解不同尺度上相互作用的复杂性。

(二)内容的适切性

在交通运输布局这个问题上,不同尺度的空间区域在策略上有着明显的不同,如山区公路及路面硬化工程的修建能够满足小型聚落之间的交通需求;而更大尺度的省际交通往往需要高速公路、高铁这样的解决方案;再大尺度的国际交通则会有更宏观的交通运输布局战略,如我国倡议建设的“一带一路”即“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”包含了一系列的综合交通走廊。因此,交通运输布局的相关地理问题非常适合落实空间尺度思维的培养,成为适切学生学习内容进益的理想载体。但问题在于什么样的案例才适合承载起这样的教学呢?

(三)选择案例

“不是夜郎真自大,只因无路去中原。”这句话道出了贵州人曾经的无奈和心酸。新中国成立前,贵州省由于自然地理环境与社会经济条件的限制,交通基础设施极为薄弱。对外联系的不便,长期羁绊着贵州发展的步伐。早年的贫穷落后,犹如标签紧紧贴在贵州大地上。新中国成立后,贵州省通过公交线路的开通、村村通客运服务、县县通高速工程、大型铁路和航空机场建设、开通中欧班列等不同尺度区域的交通布局策略,促进了贵州省的社会经济发展,是印证交通运输布局对区域经济发展影响的生动案例。在案例内容素材的收集过程中,要紧扣本章节经济要素流动、辐射范围、相关产业部门及其拉动作用三个方面。从国家尺度视角来看交通运输布局,教材活动“分析我国铁路大提速的作用和线路分布特点”是一个非常适合的补充内容,促使案例能够与教材知识内容巧妙融合。

四、任务驱动教学模式下学习任务与问题的设计

(一)任务驱动教学

任务驱动教学是一种以任务为中心的教学方法,旨在通过具体的地理任务或问题引导学生进行主动学习和探究。这种教学方式强调学生的参与、合作与实践。学生通过参与实际任务,能够激发学习动机,增强实践能力,培养问题解决能力,同时促进深度学习,通过探究和合作,深化对地理知识的理解。本节教学的组织需要给学生提供充分的地图、统计图表、多媒体视频等学习材料,引导学生直观感受贵州省交通运输布局以及社会经济发展条件的变化。

(二)学习任务与问题设计——以“交通运输布局对区域经济发展的影响”为例

新课导入环节,教师提出问题:①结合材料与所学知识,分析早年制约贵州省经济发展的因素有哪些?②结合历史资料,讲述贵州省交通发展历史。

任务一:探究交通运输布局对带动相关产业的影响。

结合贵州省近年来产业发展与就业统计数据思考以下2个问题。

问题1:贵州交通基础设施的大力建设期间会对当地哪些工业部门的发展起到推动作用?

问题2:贵州交通基础设施的建设完成后会对当地哪些产业的发展起到推动作用?

思维建模任务:绘制流程图展示交通运输布局对区域发展产生的影响。

任务二:探究交通运输布局对辐射范围的影响。

结合贵阳都拉营物流港相关材料,回答以下问题。

问题1:贵阳都拉营成为贵州省陆海通交通枢纽的支撑条件是什么?

问题2:贵阳都拉营物流港建成后,贵州省的辐射范围发生了什么变化?

思维建模任务:绘制流程图展示交通运输布局对区域发展产生的影响。

提出转折性问题:交通运输布局具体包含哪些方面?

结合教材提出任务:分析我国铁路大提速的作用和线路分布特点,并回答以下问题。

问题1:从地区和地形两方面,归纳我国铁路提速线路的时空分布特点。

问题2:简析上述特点形成的原因。

问题3:简述铁路提速对客货运输的作用,由此讨论其对经济发展的促进作用。

最后,教师引导学生结合本节课内容,比较不同空间尺度的区域交通运输布局不同的策略与措施。

五、根据学情补充的内容进益

前文所述旨在指出适切的学习内容进益往往需要有合适的案例作为载体,而教学对象之间也存在着个性化的差异,如何适切地开展学习内容进益,需要考虑到的关键因素就是学情。

根据学情确定内容进益(即教学内容的增加与调整)是教学设计的重要环节。教师根据学生的能力水平调整内容的难易程度,既能确保内容不会过难,也不会太简单,这样保持适度挑战,才能使学生在课堂上有更多的收获。以本节课为例,交通运输布局对区域经济发展的影响其实不仅仅体现在正面影响,对一些特定地区而言,交通运输的发展反而可能造成人才等要素的流失,如“大城市虹吸效应”等。

面对学习水平更高、学有余力的学生群体时,应适当开展审辩思维训练,结合交通运输布局的相关案例开展学习内容的进益,对师生来说都是大有裨益的尝试。如在本节课基本内容教学完成后,可以组织学生探讨都市圈中,随着交通运输的发展,中小城市的发展是否将面临一些挑战?又或者是在实际生活情境中,交通运输布局的一些“非主流”现象,如贵州省交通快速化发展的当下,还保留一些慢速铁路线的原因是什么?

本课使用任务驱动式教学模式,选取贵州省的交通运输布局为案例,侧重于从区域空间尺度分异的视角组织教学,让学生理解交通运输布局对区域发展的影响,教学中实现适切的学习内容进益。地理空间尺度思维是学生理解复杂地理系统的关键能力。教学中需通过显性化概念、多尺度案例对比、技术工具支持以及跨层级任务设计,逐步引导学生从单一视角转向多维分析,最终形成“见树木亦见森林”的地理思维模式。教师应注重将尺度思维渗透到日常教学的每个环节中,而非孤立地传授概念。

适切的学习内容进益要求教师以学生为中心,将地理知识的传授与核心素养的培养有机结合,最终目标是让学生不仅掌握地理知识,更能形成解决真实问题的能力,并树立可持续发展的人地观念。这些进益内容问题的提出对提高教学效果,促进学生个性化学习,培养学生批判性思维,优化课堂氛围都有积极的作用。这也是教师基于教材或个性化案例开展教学之后的内容反思与改进,教师在调整教学内容的过程中,需不断反思自己的教学实践,促进自身的专业成长。

【参考文献】

[1]黄颖.核心素养视角下高中生地理实践力的培养[J].试题与研究,2024(17):106-108.