英语学习活动观视域下小学英语读写结合教学策略论文

2025-09-18 17:08:56 来源: 作者:xuling

摘要:英语学习活动观以“学习理解—应用实践—迁移创新”三层架构,凸显“学用结合”的思想,强调教学的综合性、关联性与实践性,主张通过真实情境、交互式学习活动培养学生英语学科核心素养。

【摘要】英语学习活动观以“学习理解—应用实践—迁移创新”三层架构,凸显“学用结合”的思想,强调教学的综合性、关联性与实践性,主张通过真实情境、交互式学习活动培养学生英语学科核心素养。读写结合教学需遵循语言习得规律,设计层层递进且相互依托的学习活动,方能实现以读促写。基于活动观优化小学英语读写结合教学,可通过主题情境驱动语言输入与积累,依托语篇解构分析文本结构、语言特征及逻辑关系以实现能力进阶,借助真实任务创设生活化表达场景促进深度输出,构建“学—思—用”闭环,使学生在真实语言环境中实现高效且自然的语言学习。

【关键词】小学英语;英语学习活动观;读写结合;以读促写

《义务教育英语课程标准(2022年版)》明确提出“践行学思结合、用创为本的英语学习活动观”,倡导学生参与到指向主题意义探究的学习理解、应用实践和迁移创新等一系列相互关联、循环递进的语言学习和运用活动中。基于英语学习活动观,本文从语言浸润、结构迁移与创意生成三个方面探讨小学英语读写结合教学策略,旨在构建从输入到输出的完整语言学习闭环。

一、语言浸润——聚焦词句积累,丰富鉴赏体验

语言学习的核心在于丰富且高质量的输入,教师应当以词句积累为基础,以鉴赏体验为导向,让学生在沉浸式语言环境中自然习得表达方式,不断拓展语言储备,在阅读与写作的双向互动中培养学生对语言的敏感度与鉴赏力。

(一)主题情境双线驱动,激活情感联结

在语言输入阶段,教师可以根据学生的认知特点,采用“双线驱动”的教学策略,即在知识层面建立主题关联,在情感层面营造真实语境,以激发学生的表达动机,确保学生在不同语境中能够全面体验词汇的多义性及句式表达的多样性[1]。以译林版小学英语五年级上册Unit 3“Our animal friends”的教学为例,教师可以设计“动物认知”主题线,分三个阶段推进:第一,观察动物特征,学习基础词汇;第二,借助宠物互动情境,练习情感表达;第三,参与动物保护实践活动,提升语言应用能力。教师还可以根据单元主题,同步创设“宠物领养会”“动物诊所”等情境群,统筹纵向的语言积累与横向的主题拓展,确保二者相辅相成,相互促进。

主题构建应遵循两个核心原则:第一,选择与学生生活密切相关的主题内容,如动物、家庭等常见话题,便于学生调用已有经验;第二,融入文化元素,如对比中外习俗或探讨社会议题。教师可以围绕“宠物”主题,系统梳理动物名称、特征描述、情感表达三个知识模块,拓展主题内涵的深度。情境创设还需突出沉浸感,使学生能够在语言环境中自然而然地表达。

在设计读写任务时,教师需要统筹考虑情境创设与表达目标的匹配度,可以采用双层次情境架构:核心情境侧重语言知识的系统构建,拓展情境则强调语言能力的迁移运用。为了确保学生掌握主题意义,教师需要整合适切性教学资源,如中国生肖故事与西方导盲犬文化纪录片,帮助学生系统梳理不同动物在中西方文化象征中的差异,理解语言背后的文化逻辑,同步提升学生的语言技能与文化素养。

(二)图文互释多元共读,深化语言感知

在小学阶段,学生的认知特点决定其对直观、生动的信息接受度较高,因此应充分发挥图像与文本的互补作用,引导学生关注文本的视觉化特征,并借助图像信息进行推理表达,培养其语言概括能力[2]。在教学开始阶段,教师可以采用“以图促读”策略,利用图片线索激活背景知识。以译林版小学英语四年级下册Unit 7“What’s the matter?”教学为例,教师可以先呈现人物表情图片,引导学生推测hungry,thirsty等状态词的含义,建立形象思维与文字表达之间的关联。在教学进阶阶段,教师可以引导学生开展“图文互证”分析,使其在阅读过程中识别图像与文字的对应关系,关注人物动作、场景细节与语言表达的交互作用,提升其对语篇结构的整体理解能力。

除了教材文本外,教师应适当提供配图童谣、带字幕动画等多元化资料,提供从静态图文到动态影像的渐进式学习路径,使学生在多样化的阅读体验中掌握不同文本类型的表达特点。此过程中,教师应强调语言结构与意义建构的关系,引导学生在阅读过程中识别核心词汇、句式结构及语篇衔接方式,使其在写作中能够灵活运用所学内容。如在“看病”主题延伸阅读中,教师应组合使用诊所场景漫画、医嘱流程图等差异化素材,帮助学生系统掌握从症状描述到建议回应的完整表达链,提升其语篇构建能力。为了使学生的写作过程更加顺畅,教师可以运用语义分类法,按主题归类核心词汇,分层整合feel cold,have a fever等身体状态相关短语与drink water,take pills等建议表达,并展开词块拓展、语境填充等训练,引导学生在写作中灵活调用相关表达。教师还应定期开展词汇复现活动,在角色扮演、情景写作等任务中融入已学词汇,帮助学生巩固长期记忆效果。

二、结构迁移——解析语篇逻辑,搭建思维支架

有了一定的词句积累后,学生需要进一步理解语篇的组织方式,在写作中建立清晰的逻辑框架,将所学的语言知识转化为有条理且连贯的书面或口头表达。教师应注重引导学生理解不同文本类型的组织规律,为其搭建清晰的思维支架,培养其语篇构建能力[3]。

(一)语篇逻辑可视化解构,提炼写作模型

不同类型的文本在组织方式上各具特点,教师应当引导学生关注语篇的整体框架,理解段落之间的逻辑关系、衔接方式及文本的组织特点,确保学生写作时能合理安排语言输出,避免思路混乱或表达单一。以译林版小学英语四年级上册Unit 4“I can play basketball”为例,教师可以用标记法帮助学生解析课文的结构,使用颜色标记法区分文本的功能区块。在标记过程中,学生能够更直观地理解每一段在语篇中的功能,进而在写作时有效组织自己的思路,确保表达清晰且有逻辑。

为了进一步帮助学生理解课文的组织逻辑,教师可以绘制“目标—过程—结果”流程图,帮助学生在写作时明确自己的表达思路。在构思阶段,教师应鼓励学生使用5W1H问题框架,将写作要素转化为可操作的思维路径,如“What sport do you learn?”“Why choose it?”等。与此同时,教师还可以为学生提供结构化的写作模板,帮助学生梳理文本框架。以本单元教学为例,教师可以设计“目标宣言—步骤说明—成果邀请”三段式框架,并为每一段提供引导性问题和连接词提示。当学生逐步掌握写作框架之后,就可以过渡到半开放的写作模板,此时只保留段落的主题句,隐去细节部分。如给学生提供一个简化的句式框架“I can____.____you____?”,要求学生根据自己的理解补充适当的逻辑关联成分。另外,教师还应训练学生的语篇衔接意识,帮助学生正确使用时间、因果关系等连接词来增强文章的连贯性。如在篮球技能描写中,教师可以引导学生使用because,so等因果连接词建立清晰的逻辑链条,鼓励学生运用but,however等转折词增强文章的说服力。

(二)功能句式分层次转化,促进能力进阶

根据最近发展区理论,教师应当在阅读教学中分阶段设计教学活动,帮助学生从文本中提炼出通用的写作框架,并提供必要的支持,让学生能够逐步理解并运用这些框架,达到能够独立、高效写作的水平[4]。在基础掌握阶段,教学重点为培养学生对核心句式的识别与复现能力。以译林版小学英语四年级下册Unit 5“Seasons”教学为例,教师可以筛选“We can...”“I like...because...”等教材中的典型句式,设计填空补全、句式替换等练习,帮助学生牢固掌握基础结构。学生需要将“We can go swimming in summer.”句式中的活动替换为eat ice cream,保持句式框架不变,强化句型记忆。

进入灵活运用阶段后,学生需要在不同语境中调整句式,让语言表达更加自然且多样化。教师可以设计句子重组、逻辑排序等任务,鼓励学生打破固定句式的限制,在实际应用中灵活调整表达方式。如教师可以提供若干天气词(sunny,windy)、活动词(fly kites,make snowmen)和连接词(because,so),由学生自主组合形成完整的复合句。学生可以将“spring,warm,plant trees”重组为:“In spring,it’s warm,so we plant trees.”另外,教师还可以安排句式扩展训练,引导学生在简单句基础上添加更多修饰成分,扩展“I wear gloves.”为“When winter comes,I always wear thick gloves.”,提高句子复杂程度。另外,教师还可以为学生提供系统化的句式运用支持,帮助学生在不同语境中灵活应用所学进行表达。教师可以定期组织句式迁移训练,如将季节描写句式转化为节日活动描写,检验学生对句式的灵活运用能力,促进其语言能力的进阶发展。

三、创意生成——设定真实任务,促进深度表达

小学生在语言使用上容易受母语思维影响,缺乏英语表达的自然性。教师设定贴近学生生活的任务情境,可以有效降低表达难度,使其更容易进入英语思维模式。

(一)提供多模态写作支架,拓展表达维度

语言学习的最终目的是在真实场景中进行有效交流。为了提升学生的表达深度,教师应设计任务驱动型的写作活动,引导学生自主思考,发展创造性表达能力。为此,可以借助影像、音频、数据图表等多元媒介资源,为学生提供多感官的输入,使其能够在直观体验中积累写作素材。以译林版小学英语五年级上册Unit 3“Our animal friends”为例,教师可以整合三类素材:动物特征类(高清动物解剖图标注身体部位名称)、行为习性类(野生动物纪录片片段)、情感表达类(宠物与主人互动短视频)。资源选取应符合适龄性原则,确保画面清晰、语速适中且内容贴近学生生活,使学生能够在理解的基础上进行表达。教学前,教师可以设计预习任务单,引导学生有目的地观察素材,如观看“海豚游泳”视频时记录动作相关词汇(jump,swim,dive),积累写作所需的语言素材。

在写作训练过程中,教师需遵循“输入—加工—输出”的认知规律,循序渐进地引导学生完成表达训练。第一阶段侧重观察与描述能力,借助动物图片或标本,引导学生运用多感官捕捉细节。第二阶段则加强信息整合能力,学生可以借助思维导图工具,将零散信息归类,构建完整的表达框架。在确保学生掌握基础写作技能的情况下,教师可以进一步引导学生进行个性化创作,提升其写作的灵活性。

(二)设计跨文化项目任务,量化表达成果

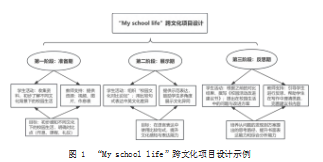

跨文化理解是语言学习的目标之一,项目化学习能够有效促进学生在真实任务中运用语言,并发展其跨文化思维能力。基于“PDC循环模式”(准备—展示—反思),教师可以设计涵盖文化对比、问题解决与成果展示等要素的序列化任务,帮助学生在实践中深化对目标语言的理解。以译林版小学英语四年级下册“Project 1”板块为例,教师可以设计“中外校园生活对比”探究任务,引导学生在比较分析中积累表达经验,同时发展跨文化认知能力。项目任务可分三个阶段推进(见图1)。

为了确保学生的学习成果可量化、可追踪,教师可以采用“过程+结果”双轨评估法。过程性评价关注素材收集的系统性和文化分析的深度,观察记录表跟踪学生的合作探究表现。结果性评价则从词汇丰富性、句式多样性、文化敏感度三个维度设定分级标准。此外,教师还可以采用成长档案袋跟踪学生的学习轨迹,对比初期草稿与终期作品,直观呈现其在语言和文化认知上的进步。

英语学习活动观视域下,读写结合教学能使学生在真实情境中实现语言的学习理解、应用实践以及迁移创新。在小学英语读写结合教学中,教师应当坚定践行英语学习活动观,设计多元化的英语学习活动,帮助学生实现从语言输入到语言输出的跃迁,全面提升其英语运用能力。

【参考文献】

[1]江琳.基于英语学习活动观的小学英语读写融合教学研究[J].校园英语,2024(32):100-102.

[2]杨立平,唐丽颖.践行英语学习活动观,优化小学英语读写教学[J].河北教育(教学版),2024,62(5):34-37.

[3]王梅.例谈基于英语学习活动观的小学英语读写教学设计[J].中学生英语,2024(20):47-48.

[4]杨婷婷.英语学习活动观视域下的小学英语单元读写教学实践[J].小学教学研究,2024(7):33-35.