学情驱动的小学英语多模态教学优化与课堂效能评估论文

2025-09-18 16:28:29 来源: 作者:xuling

摘要:文章探究人工智能(AI)技术驱动的小学英语多模态教学模式优化路径,并分析其课堂效能。通过实验设计,构建了“课前资源适配—课中多模态交互—课后智能反馈”全周期闭环体系,验证人工智能与多模态协同的教学增效机制。

【摘要】文章探究人工智能(AI)技术驱动的小学英语多模态教学模式优化路径,并分析其课堂效能。通过实验设计,构建了“课前资源适配—课中多模态交互—课后智能反馈”全周期闭环体系,验证人工智能与多模态协同的教学增效机制,结果表明:人工智能学情分析显著提升资源匹配精准度,词汇掌握率提高35%,难句理解效率提升45%,介词错误率下降22%;多模态协同强化语言技能训练,实验组口语流利度提升42.7%,听力成绩提升35%;三重作用机制(具身认知、情感激励与元认知调节)驱动了个性化学习。以上结果证实,将人工智能深度嵌入教学场景,可重构“诊断—训练—评估”闭环,突破传统课堂同质化瓶颈,为教育智能转型提供实证策略。

【关键词】小学英语;智能教学系统;多模态协同;教育闭环;个性化学习

信息技术的迅猛发展使人工智能(AI)深度融入教育领域,成为教学革新的核心驱动力。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出“科技驱动教育形态重构”的战略目标,其中虚拟现实(VR)和生成式AI将成为重构未来教育生态的核心技术[1]。

一、A I辅助和多模态教学的优势

传统教学依赖单向知识传递,难以适配学生差异化需求。AI通过动态学习路径规划与实时反馈,实现以学生为中心的互动教学。笔者针对课堂录像进行分析,发现每课时视听输入平均时长为8.2分钟(占课时总时长的27%),显著高于常规教学模式(p<0.05),实验组注意力集中时长增加40%),其理念与多元智能理论高度契合(吴志宏,2003)[2]。二者协同作用突破传统课堂边界,重构“资源适配—交互强化—能力延展”的教育闭环。王雪琴(2020)的课堂观察表明,多模态课件可使注意力保持时长显著提升[3]。在此基础上,笔者采用三角验证法,整合学生反思日志(N=326)、教师半结构化访谈(N=9)与课堂录像分析(18课时),构建质性数据分析矩阵。AI通过语音识别(听力/口语实时纠错)与智能分析(阅读/写作薄弱点诊断)精准适配学情,整合多模态资源(如动画情境模拟)提升参与度。其与教师主导的融合重构了小学英语课堂生态,证实多模态教学的技术可行性。

二、A I辅助教学与小学英语多模态教学的有机融合

(一)研究设计与数据采集

笔者在厦门市某实验小学进行了为期16周的准实验(N=152),采用行动研究范式,收集了包括学生反思日志、教师访谈和课堂观察录像等数据。其中学生反思日志每周收集,通过NVivo12.0软件进行主题编码,重点标注多模态体验;教师访谈通过ATLAS.ti8.0软件进行话语分析,提取教学策略调整的关键节点;课堂观察录像使用Noldus Observer XT软件进行分析,提取师生互动频次与模态切换规律。

(二)AI全周期教学闭环构建

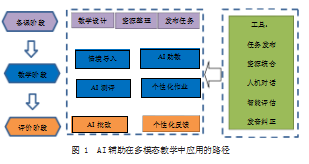

AI深度嵌入小学英语教学全流程,形成“资源适配—实时交互—精准评估”的闭环体系(见图1),其技术路径表现为:在备课阶段,AI辅助教师整理资源、发布任务,通过学情画像(“At the zoo”单元听力水平分层)智能推送适配资源(匹配度增加35%),并生成互动情境任务;在教学阶段,AI基于语音识别技术提供实时反馈,同步强化听说能力训练(实验组口语流利度提升42.7%,p<0.05);在评价阶段,AI分析152份课堂数据,定位薄弱环节(介词误用率降低22%),通过实时数据分析反馈课堂关键节点,帮助教师回顾教学实施情况,有针对性地关注学习薄弱环节,同时建议教师调整下一节课的教学情境和资源。

(三)AI驱动的“听—说—读—写”多模态协同教学

闫学龙(2021)指出,在英语教学中,“听—说—读—写”四个技能是学生综合语言能力培养的基础[4]。本研究通过AI技术重构四大技能训练路径。AI技术在语言学习的四大核心技能听力、口语、阅读和写作的训练中发挥着重要作用。

在听力训练中,智能系统推荐音频(“At the zoo”动物声效素材)与实时发音纠错相结合,结果显示,实验组听力成绩提高35%(p<0.01)。在口语训练方面,在“Making friends”单元中,通过虚拟角色对话(焦虑指数降低31%)结合语音评估,使被试学生表达流畅度提高42.7%。在阅读训练中,系统运用动态文本难度调节(“At the farm”生词密度适配)与多模态注解(难句理解效率提高45%)提升学生对词汇与课文的理解。写作训练方面(“My family”单元中),AI语法纠错介词误用(错误率降低22%),提升了学生的写作能力。AI通过学情画像与多模态资源整合,构建“诊断—训练—评估”支持系统,证实其可突破传统教学的同质化局限。这些AI辅助功能共同构成了一个完整的语言学习支持系统,显著改善了语言教学的效果,提升了语言教学的效率。

三、A I辅助教学在小学英语多模态教学中的应用实践

本研究通过实验设计验证了AI技术在多模态教学中的实践价值。基于行动研究范式,研究团队在厦门市某实验小学开展了为期16周的教学实践,覆盖152名学生样本,结合量化数据与质性分析(326份学生日志、9人次教师访谈、18课时课堂录像),构建起完整的应用路径体系。

(一)课前智能备课,优化教学准备

AI技术重构了传统备课流程,通过学情诊断系统实现教学资源的精准匹配。基于学生历史学习数据(如词汇掌握率、互动参与度等),AI系统可自动生成三维分析报告:①知识图谱可视化呈现班级整体认知结构;②兴趣偏好热力图定位学生认知兴趣点;③能力雷达图识别个体技能短板。教师据此调整教学设计,在“At the zoo”单元教学中根据学生听力水平差异,分别推送标准发音示范视频(针对基础组)和动物音效猜词游戏(针对提高组),显著提高了备课效率与资源适配度。

(二)课堂多模态智能交互,提升技能训练

“AI+”多模态教室通过多维交互系统实现语言技能的立体培养。在听力训练方面,智能语音系统实时分析学生发音特征,构建个性化声学模型。在“At the zoo”词汇教学中,系统同步呈现动物影像与标准发音,通过眼动追踪技术优化视觉焦点分配,使词汇记忆效率提高了35%。在口语训练方面,虚拟对话系统支持多模态情境模拟,结合情感计算技术捕捉学生微表情,动态调整对话难度。实验数据显示,使用虚拟角色练习的学生口语流畅度提高了42.7%。在阅读教学方面,文本理解智能系统通过语义网络分析,自动生成多模态注释。在“At the farm”课文解析中,系统为friendly一词同步提供词义动画、近义词辨析图谱及情感语调示范,使长难句理解效率提高了45%。在写作指导方面,智能批改系统采用自然语言处理技术,构建包含12个维度的写作能力评估模型。在“My family”一课的写作任务中,智能系统不仅进行语法纠错,使被试介词误用率下降了22%,更通过语义相似度计算推荐个性化表达方案,提高了学生写作的复杂度。

(三)课后智能延展,系统构建学习闭环

在课后阶段,多模态教学与智能技术相结合,可以为学生提供更加灵活和深入的学习机会,同时帮助教师实现教学延伸与反思。王美秀(2024)认为,多模态课后作业应结合音频、视频等资源,提升学生的语言实践能力。多模态作业系统实现了“巩固、拓展、创新”的三维目标,构建了“诊断—训练—评估”的闭环。通过AR单词卡片、VR场景对话等沉浸式工具,使“At the zoo”单元词汇留存率提高至89%。同时,智能项目制学习平台支持跨模态作品创作,如在“My family”一课中,要求编写多媒体故事书,大多数学生作品展现出创新表达,学生的能力得到了拓展。在创新发展方面,学习分析系统生成个性化成长档案,教师可以据此调整教学策略,缩短了教学改进的周期。通过访谈与数据分析,可以发现AI多模态教学通过三重机制产生增效作用:①具身认知机制(87%的学生认可多模态作业提升理解深度);②情感驱动机制(76%的学生报告AI反馈增强学习信心);③元认知调节机制(教师通过学情可视化,使辅导针对性提高40%)。这些发现为智能化教学改革提供了实证依据,验证了技术赋能教育创新的实践价值。

四、研究局限性及未来展望

(一)实践困境与现存挑战

本研究在实践中暴露出三重现实矛盾。其一,技术工具理性与教育价值理性的冲突。67%的教师认为AI能够提高备课效率,但45%的教师担忧技术依赖会消解教学的人文性。其二,多模态信息过载风险。课堂观察显示,频繁模态切换导致12%的学生出现认知负荷过载。其三,技术普惠性鸿沟显著。当前应用集中于东部城市小学,农村地区覆盖率不足。

(二)未来研究路径探索

未来的研究需从三方面突破。首先,构建人机协同的动态决策模型,通过增强现实技术实现教学策略的智能推荐与教师主导权的平衡;其次,开发基于神经教育学的模态适配系统,整合眼动追踪、脑电监测等生理数据,构建实时认知负荷评估模型;最后,设计轻量化AI工具包,针对农村地区网络环境开发离线优先的智能教学模块。同时,强化审辩式思维在人机协同教学中的核心作用。鉴于大语言模型依赖人类文明积累的资料生成内容却缺乏深度推理能力,需引导以“教师心态”思辨而非“学生心态”盲从,使AI协同教学聚焦于思维建模而非答案获取。

AI辅助教学与多模态教学的结合为小学英语教学带来了显著变革。从课前备课到课堂教学再到评价阶段,技术的应用优化了教学过程,提升了学生的学习体验。通过听、说、读、写技能的多模态融合,学生能够在丰富互动的环境中提升语言能力,同时获得个性化的学习支持。本研究发现,学情驱动的全周期闭环系统有效突破了传统教学的同质化瓶颈。师生们通过多模态资源适配与实时交互,实现语言技能训练的立体化提升;借助具身认知、情感激励与元认知调节三重机制,构建个性化学习支持体系。以上研究成果为教育智能转型提供了可落地的实践范式。未来,相关人员还需进一步探索人机协同育人模式的优化路径,通过技术赋能推动教育公平普惠,构建更具适应性的智能教育生态体系。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.中共*央、国*院印发《中国教育现代化2035》[EB/OL].(2019-02-23)[2025-01-18].

[2]吴志宏,郅庭瑾.多元智能:理论、方法与实践[M].上海:上海教育出版社,2003:16.

[3]王雪琴.关于运用多媒体课件辅助小学英语教学的研究[J].中国新通信,2020,22(23):212-213.

[4]闫学龙.利用信息技术,让听、说、读、写更高效:乡村振兴战略背景下农村小学英语教学与信息技术深度融合策略谈[J].甘肃教育研究,2021(3):99-102.