新课标视域下小学音乐跨学科教学研究论文

2025-09-18 16:19:54 来源: 作者:xuling

摘要:文章通过分析新课标视域下小学音乐跨学科教学的要求,从语文、美术、信息科技、道法、体育等学科出发,探讨了小学音乐跨学科教学的策略,旨在为小学音乐跨学科教学提供新的思路,推动小学音乐学科的深化改革。

【摘要】将跨学科教学引入小学音乐课堂中,可帮助教师打破传统学科的壁垒,丰富音乐教学的资源和方法,促进音乐学科核心素养的落实。文章通过分析新课标视域下小学音乐跨学科教学的要求,从语文、美术、信息科技、道法、体育等学科出发,探讨了小学音乐跨学科教学的策略,旨在为小学音乐跨学科教学提供新的思路,推动小学音乐学科的深化改革。

【关键词】小学音乐;新课标;跨学科教学;审美教育

音乐教育是艺术教育的重要组成成分,教师可借助音乐教学塑造学生的美好心灵。为提升音乐学科的育人价值,《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出了新的课程理念,指出音乐教育要以音乐学科为主体,不仅要加强音乐与其他艺术的融合,还要重视音乐与其他学科的联系,充分发挥协同育人的功能。因此,小学音乐教师应基于新课标的要求,提升对跨学科教学的研究,尤其是音乐与语文、美术、信科等学科的跨学科教学研究。

跨学科教学是一种整合式的教学模式,要求教师以学科核心素养为导向,通过综合性和创新性的教学活动,将其他学科的教学内容、方法和观念等整合到本学科的课堂中,从而帮助教师提升本学科的教学实效[1]。就当前各学科对跨学科教学的研究分析,教师在将跨学科教学引入音乐教学时,需关注两点要求:一是以音乐学科为核心,二是以美育融合为导向。

在以音乐学科为核心层面,新课标强调了艺术学科在跨学科教学活动中的主体地位,意味着音乐学科始终是课程教学活动的主体,学科融合必须以音乐学科为核心,这也更有利于音乐学科核心素养的落实。在以美育融合为导向层面,新课标指出艺术教育应当“注重艺术与自然、生活、社会、科技的关联,汲取丰富的审美教育元素,传递人与自然和谐共生理念,促进学生身心健康发展”。艺术教育的核心是弘扬真善美,塑造学生的美好心灵。因此,在小学音乐跨学科教学中,教师应当始终以美育融合为导向,探寻音乐与其他学科的整合路径和方法,从而让跨学科教学在音乐教学中发挥应有的价值。

一、音乐与语文,诗乐相容

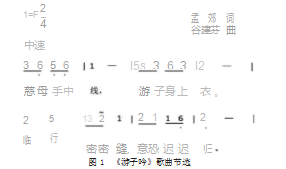

语文学科与音乐学科分属艺术和语言两个不同的领域,在新课标的要求下,教师可以通过美育融合导向,发现二者在美育方面的共通之处,如情感表达、文化传承和创意实践等。在具体教学实践中,音乐学科还能与语文学科中的不同文体擦出不同的火花。以诗词为例,将诗词的意境、韵律等整合到音乐教学中,可让学生在音乐学习中感受到诗词的美感,而这种美感能有效提升音乐课程的美育价值。教师在研究音乐与语文跨学科教学时,可以将诗词作为二者整合的基础。以苏少版音乐三年级上册第五单元《游子吟》为例,教师在引导学生学唱此曲时,考虑到此曲的歌词部分就是小学语文课程中的诗词,教师可以从音乐与语文跨学科教学的角度设计教学活动。在以诗词为基础的音乐与语文跨学科教学活动中,主流的教学方法有两种:一是诗词朗诵,二是古诗新唱。为充分发挥音乐与语文跨学科教学的价值,教师在教学中综合运用这两种教学方法。教师可先让学生有感情地朗读诗歌,让学生充分感受诗歌的情感和韵律。在学生朗诵诗歌时,教师可以播放《游子吟》歌曲(见图1)。

待学生对歌曲的情感和韵律有所理解后,教师可要求学生根据自己的理解,融入自身的情感,有意识地控制自己的气息,提升唱演水平。

在新课标视域下,音乐与语文跨学科整合不应流于形式,教师可借语文文本分析方法,从歌词语义、节奏、情感意象解析歌曲的思想与情感,如划分歌词段落、批注情感关键词等。学生将分析结论融入唱演,调整语气,设计动作呼应意境,这样既能深化其对音乐的理解,又能落实音乐感知、表现等核心素养,实现学科融合从表层到深层的转变。

二、音乐与美术,渲染课堂

音乐与美术同属艺术领域,在审美教育、文化传承中紧密关联,二者的核心区别在于艺术感知方式:音乐以听觉为主,美术以视觉为主。在跨学科教学中,音乐教师可打破学科界限,以“音乐图谱”为切入点,通过色彩、线条、图形等视觉元素具象化呈现音乐的节奏、旋律、情感,如用波浪线表现旋律起伏,用暖色调对应欢快节奏。这样能让学生在视觉和听觉的协同体验中理解音乐结构,既坚守音乐学科的核心地位(以音乐元素为表现对象),又借助美术的视觉化手段强化学生对音乐的感知与表达,实现“听觉艺术可视化、视觉艺术韵律化”的跨学科融合效应。以苏少版音乐三年级上册第五单元的《小儿垂钓》为例,在小学音乐教学实践中,教师在引导学生学习演唱此歌曲时,通常会依据教材提供的教学资源,让学生对照五线谱和音符进行学唱。这种教学模式忽视了学生的心理特征和学习需求,影响了学生的学习体验。教师可从音乐与美术跨学科教学的角度出发,将学生感兴趣的图形谱引入音乐课堂。考虑到小学阶段学生对图形和颜色较为敏感,教师可将歌曲《小儿垂钓》的旋律用线条图形谱来表示。教师可先引导学生理解线条图形谱的作用和用法,然后让学生用带箭头的线条表示音乐旋律的变化情况。为提升音乐教学的趣味性,教师可对线条的形状、颜色等不做具体要求,让学生在学习歌曲的过程中,自由地完成属于自己的线条图形谱。除了线条图形谱之外,教师还可以利用形状图形谱、颜色图形谱、形象图形谱、格子图形谱、综合图形谱、互动图形谱、动作图形谱等实施音乐与美术的跨学科教学,这样不仅能提升音乐教学的丰富性和趣味性,还能提升学生对音乐元素的感知能力,从而改善小学音乐教学的效果。

三、音乐与信科,转变认知

在新课标视域下,信息技术与学科融合已成为教育改革趋势,小学音乐教学可依托信息科技课程的技术应用基础,构建“技术赋能艺术”的跨学科教学模式。教师可利用学生已掌握的数字工具操作能力(如PPT制作、短视频剪辑、简单编程等),设计音乐与信息科技的融合任务,如让学生用Scratch软件编程,实现“按键演奏”互动程序,将音符与代码指令对应;或通过GarageBand等软件编辑校园歌曲,结合图片、动画制作多媒体音乐作品集。这种以技术应用为桥梁的教学实践,既立足信息科技课程的“理解与运用”目标,又为音乐创作、表演提供了数字化表达路径,使学生在编写音乐代码、设计互动乐谱的过程中,主动探索声音与数据的关联,实现从被动接受到技术赋能创作的转变,提升学生音乐学习的趣味性与创造性,落实新课标对学科整合与创新能力的培养要求。以苏少版音乐四年级下册第四单元课程《忆江南》为例,教师可借助学生对信息技术的了解,要求学生发挥音乐学习的主观能动性,自行在网络中搜索课程学习资源,完成对歌曲《忆江南》的学习。为确保学生的学习质量,教师可要求学生从以下两个角度出发,完成相关学习资源的搜索和整理。第一,对古诗《忆江南》进行鉴赏。学生需要借助网络资源理解《忆江南》所表达的情感和情绪,以便在演唱时将自身的情感融入其中。第二,对歌曲《忆江南》的唱法技巧进行分析。学生可借助网络资源,掌握歌曲《忆江南》的旋律和唱法,通过歌曲的曲调、旋律和情感变化等,将古诗的意境展现出来。

在音乐与信息科技的跨学科教学中,教师除了让学生利用信息技术的优势在网络中搜索学习资源之外,还可以引导学生用现代化的技术手段表现音乐的旋律、节奏等。教师在研究音乐与信息科技的跨学科教学时,应保持开放的态度,尝试从多个角度探索音乐与信息科技跨学科教学的路径,最大限度地发挥信息科技对音乐教学的促进价值。

四、音乐与道法,优化情境

美育教育的核心是学生对真善美的感知、理解和实践,但美育教育的目标不限于此。新课标要求,义务教育课程应当“贯彻新时代党对教育的新要求,坚持德育为先,提升智育水平,加强体育美育,落实劳动教育”“确保‘五育’并举,促进学生健康、全面发展”。考虑到道德与法治课程的育人形式,教师可借助道德与法治课程的内容,为学生的音乐学习创设学习情境,让学生在教学情境中感知音乐课程和德育知识的育人元素。以苏少版音乐四年级下册第四单元的《小巷风韵》为例,如果教师将教学内容局限于教材,学生会因缺乏对江南古城的了解而无法把握该曲的精髓。为改善学生的学习效果,教师可以借道德与法治课程,从传统文化的角度,将江南古城的风貌引入音乐课堂。在具体教学活动中,教师除了可以用图片和视频向学生直观地展示江南古城的风貌之外,还可以向学生展示江南地区的文化氛围、风土人情,让学生在学习《小巷风韵》的过程中感受传统文化的魅力,产生保护和传承传统文化的意识,这样不仅能丰富音乐课程的教学内容,还能深化音乐课程的教学价值。

将音乐课程和道德与法治课程整合在一起,可以让音乐课程发挥出美育之外的教学价值。为提升音乐课程的育人价值,教师不仅要在跨学科教学中提升对道德与法治课程的重视,还要在其他教学活动中渗透道德与法治课程的相关教学理念,让音乐课程真正成为学生学习和发展的有效助力。

五、音乐与体育,身体感知

小学音乐课程的教学内容较多,从音乐基础知识方面来看,包括音高、音长、节奏、旋律、律动等内容。以上教学内容,学生不仅能通过听觉感知,还能通过肢体动作感知。在小学音乐跨学科教学中,通过学生的肢体动作,可将音乐学科与体育学科进行整合。教师可将学生的身体感知作为出发点,借助一些体育项目,改善学生对音乐元素的感知效果,完成教学活动的设计。以苏少版音乐四年级下册《杨柳青》为例,教师可通过拍手、跺脚、拍腿等练习,让学生在听唱歌曲时,以身体律动感受节奏重音与韵律变化,提升对音乐节奏的敏感度。教师还可在教学中融入“猎人抓野兔”等体育游戏,引导学生牢记“早(啊)晨,下(啊)田露(啊)水多(㖸)(嗬嗬咿嗬嗬),点点露水润麦苗(啊)”对应的旋律段落。在游戏中,当听到该旋律时,扮演“猎人”的学生需迅速起身捕捉“野兔”,使学生在互动中强化对特定旋律的记忆与反应,借助肢体运动激活音乐感知体验,实现节奏感培养与音乐兴趣提升的双重目标。

由此可见,在小学音乐教学中实施音乐与体育跨学科教学,既能让学生通过身体感知提升对音乐元素的感知能力,又能让学生在体育活动中增强身体素质、锻炼团队协作能力,因此教师有必要加强对音乐与体育跨学科教学的研究。

总之,小学音乐跨学科教学并非简单将其他学科知识技能拼凑叠加,而是以音乐学科核心素养为根基、以美育目标为导向,精准选取与音乐元素(如节奏、旋律、情感表达)高度关联的学科内容,形成有机融合的教学体系。教师在实施跨学科教学时,需立足音乐学科本体,挖掘学科间的内在逻辑关联,有针对性地设计主题化、任务驱动的跨学科教学方案,让其他学科知识成为激活音乐感知、丰富艺术表现的催化剂,而非割裂的附加内容,从而在保持音乐课堂“音乐性”的前提下,实现多学科协同赋能,促进学生审美能力、创造思维与综合素养的立体发展。

【参考文献】

[1]吕叶.韵和水墨,以绘丝竹:音乐与美术跨学科教学路径[J].读写算,2024(35):133-135.