群文阅读视域下的初中语文鲁迅作品教学策略论文

2025-09-08 17:13:15 来源: 作者:xuling

摘要:文章将从设置议题、组建文本、集体建构和达成共识四方面着手,阐述切实可行的初中语文鲁迅作品教学策略,希望能够发挥群文阅读以及鲁迅先生作品的价值,提高语文学科的育人成效。

【摘要】部编版初中语文教材选入了鲁迅先生的诸多作品,将其作为重要的育人载体。众所周知,群文阅读是新一轮课程改革背景下备受关注的一种多篇阅读教学模式,可以在拓宽学生视野的同时,推动学生进行集体建构,走进文本深处,达成共识,由此实现文本的育人功能。对此,文章将从设置议题、组建文本、集体建构和达成共识四方面着手,阐述切实可行的初中语文鲁迅作品教学策略,希望能够发挥群文阅读以及鲁迅先生作品的价值,提高语文学科的育人成效。

【关键词】初中语文;鲁迅作品;群文阅读;阅读教学

温儒敏教授曾说,在时间巨轮滚滚向前的过程中,鲁迅积淀成了当今社会最重要的精神资源,让学生在阅读中了解鲁迅是很必要的。所以,部编版初中语文教材中收录了鲁迅先生的多部作品,如《从百草园到三味书屋》《阿长与<山海经>》《藤野先生》《社戏》等。这些作品的创作角度不同,但主题都发人深省,值得学生细细品味。然而,教材中的鲁迅作品分散在不同位置,这导致大部分教师习惯于采用单课时教学的方式引导学生阅读鲁迅作品,导致学生很难对鲁迅作品建构系统而深刻的认知,影响了鲁迅作品育人功能的实现。为真正地实现鲁迅作品的育人功能,教师要善用群文阅读教学模式。

群文阅读教学是一种与单篇阅读相对的,具有多文本、结构化、议论性的教学模式,是师生围绕一个或多个议题,在单位时间内解读一组结构化文本,通过集体建构达成共识的阅读教学过程[1]。在群文阅读视域下实施鲁迅作品阅读教学,可以化零为整,促使学生在阅读中感悟鲁迅作品的特点,了解作品的创作意图,体会鲁迅先生的家国情怀,由此建构深刻的阅读认知,同时习得学习方法,积累阅读经验,为自主阅读鲁迅其他作品做好准备。那么,教师要如何在群文阅读视域下实施初中语文鲁迅作品教学呢?

一、多角度地设置议题

议题是值得探讨的话题,很容易引发学生的兴趣[2]。学生在探讨议题时会主动地发挥思维的作用,从文字表层走向文字深处。一般情况下,教师要拓宽视野,多角度地设置议题。

(一)以作家本人为议题

文学作品往往是作家本人人生经历的写照,是作家本人所思所想的集中表现。以作家本人为议题,可以让学生有目的地走进文本中,探寻作家的人生经历,由此穿越时空,走到作家的身边,与其同呼吸、共命运,产生情感共鸣。

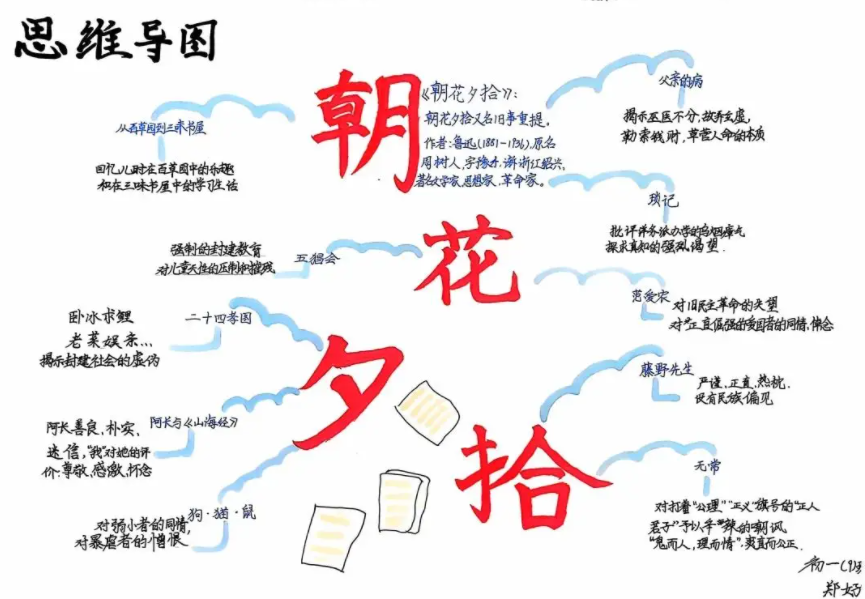

如《从百草园到三味书屋》《藤野先生》均选自鲁迅先生的回忆性散文集《朝花夕拾》,记录了鲁迅先生的生活经历。其中,《从百草园到三味书屋》由“百草园中的游戏玩乐”“三味书屋读书学习”这两部分组成,生动地讲述了一个儿童的成长过程,充满着童真童趣。《藤野先生》记叙了作者与日本老师藤野的一段经历以及作者弃医从文的经历,表现出了作者的爱国之情。学生通过阅读这两篇课文,可以了解少年鲁迅和成年鲁迅的真实经历,从不同角度认识鲁迅。所以,教师可以将议题设置为“鲁迅的成长经历”,引导学生走进课文中,与鲁迅先生“共同成长”。

(二)以文学形象为议题

鲁迅作品中有很多典型的文学形象,这些人物形象不仅仅是文学作品中虚构出来的,更是当时社会上的一类群体的真实写照,他们的命运与当时的社会紧密相关。学生通过探寻鲁迅作品中人物的命运,可以走进当时的社会现实,发现社会现实对劳苦大众的压迫、残害,由此与鲁迅先生产生心灵共鸣,抨击半殖民地半封建社会的种种弊病,批判封建礼教对人的毒害,产生唤醒蒙昧民众的意识,由此感悟到鲁迅精神的时代意义。因此,教师可以将文学形象作为议题。

如“看客”是鲁迅作品中典型的文学形象,他们虽然身份不同,但都是冷酷无情、麻木不仁的。如《孔乙己》中的“短衣帮”打心眼里瞧不起孔乙己,将他作为取笑的工具,喜欢在喝酒时提起他不愿意听到的事情,为自己枯燥的生活增添一抹乐趣。然而,他们的做法一次次地撕开孔乙己心上的伤痕,令他一次次地陷入痛苦中,惶惶不可终日。酒店的掌柜在他人嘲笑孔乙己时默默附和,时不时地向孔乙己的伤口上撒盐,甚至他获知孔乙己被打死的消息后,不是感到伤心,而是想起他还欠了自己十九个钱。再如《藤野先生》中那些在日本留学的中国学生津津有味地观看自己同胞被枪杀,甚至拍手称快、连连叫好。这些“看客”是多么的可悲、可恨,他们不会感到悲痛、愤恨吗?不,他们不会。他们的心早已在黑暗社会的打压下变得坚硬如铁,他们的大脑早已在黑暗社会的禁锢下停止运转。由此可确定,这些“看客”形象带着鲁迅先生对权力体系、对国民劣根性的批判。但是,塑造这些“看客”形象的目的不只在于批判,更在于唤醒与拯救,唤醒愚昧麻木的百姓,拯救国民精神。所以,以“鲁迅先生笔下的看客形象”为议题,可以引导学生走进不同的文本中,对比、发现不同“看客”的共同点,联系社会现实,厘清原因,由此体会鲁迅先生的创作意图,感悟鲁迅先生的爱国之情。

二、围绕议题组建群文

群文是群文阅读教学的基础,不是一些文章的简单叠加,而是有关联的一组文本的聚合[3]。群文具有结构化特征,可以帮助学生在拓宽视野的同时,形成对议题的清晰认知结构。由此可确定,议题是教师组建群文的依据。教师应当在设置议题后,有针对性地组建群文。

如围绕“鲁迅先生笔下的看客形象”这一议题,除了可以将教材中的《孔乙己》《藤野先生》集中在一起之外,还可以从课外选取相关的文章,如《示众》《药》。《示众》中的孩子、行人、车夫等喜欢看热闹,放下手头的事挤上前去看犯人。“秃子怕失去了位置,连忙站直”“一个瘦子竟至于连嘴都张的很大,像一条死鲈鱼”,如此形象地描绘出了一群愚昧、麻木的“看客”形象。《药》中的“看客”更是麻木不仁,夏瑜讲革命道理,“看客”觉得愤懑;夏瑜挨牢头打,“看客”幸灾乐祸;夏瑜说阿义可怜,“看客”指责他疯了;夏瑜被砍头示众,“看客”如洪水般涌去看热闹。更可悲、可恨的是,夏瑜的母亲不以他的英勇牺牲为荣,反而以此为耻;华老栓没有被他喷出的革命热血而感染,反而将其作为给儿子治病的“良药”。通过整合这些课文,可以使学生探寻“鲁迅先生笔下的看客形象”,对比、发现他们的共同之处——麻木不仁。在此基础上,学生会着力探寻他们沦落至此的原因,由此感悟半殖民地半封建社会对人的压迫、封建礼教对人的残害,深入地体会鲁迅先生对国民劣根性的批判,对唤醒蒙昧无知的民众的渴望,从而体会鲁迅作品的深刻意义。

三、依托课堂进行集体建构

通过设置议题、组建群文可以做好群文阅读教学的准备工作。在此基础上,教师要以课堂为依托,运用恰当的方式引导学生进行集体建构。集体建构是师生一同进行多文本阅读,探寻文本关联,总结文本主题思想的活动[4]。以“析‘偷’见‘质’”群文阅读教学为例,可以采用如下策略引导学生进行集体建构。

(一)创设情境,调动兴趣

建构主义学习理论强调情境是学习者进行意义建构的载体,这意味着教师可以通过创设情境来调动学生的阅读兴趣。

如大部分学生在语文学习的过程中和体验生活的过程中对“偷”形成了不同的认知,于是,教师可以在尊重学生已有认知的情况下,鼓励他们描述与“偷”有关的场景,并解读“偷”的含义。在大部分学生的踊跃参与下,课堂上出现了以“偷”为主的情境。他们也在体验的过程中了解了“偷”的不同内涵。对此,教师可以趁机引出“析‘偷’见‘质’”这一议题和《社戏》《故乡》《孔乙己》这三篇文章,引导学生思索一系列问题。问题一:鲁迅先生在这三篇课文中描绘出了什么样的“偷”的场景?问题二:鲁迅先生是如何写“偷”的?问题三:“偷”有什么含义?这三个问题具有探究性,很容易调动学生的探究兴趣。由此,学生会兴致高昂地阅读这三篇课文,为实现意义建构奠定坚实的基础。

(二)搭建支架,引导阅读

大部分初中生的阅读意识淡薄,阅读能力不强,在自主阅读文本的过程中很容易出现偏离正轨的问题。教师作为阅读教学的引导者,应当在尊重学情的基础上,依据阅读需要,搭建适宜的支架,让学生获得阅读助力,沿着正确的方向进行自主阅读、合作阅读。

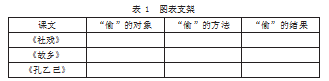

如在学生进入“析‘偷’见‘质’”群文阅读课堂后,教师可以搭建图表支架,鼓励学生依据表1中的提示,圈点勾画三篇课文中与“偷”有关的内容,确定“偷”的对象、“偷”的方法、“偷”的结果。

在支架的助力下,学生能够利用批注式阅读策略边阅读边思考,提取出关键信息,将其填入表格中,建构整体认知,提高思维的灵活性、逻辑性。

之后,教师可以鼓励各组成员分享阅读成果,发现不同之处,积极探讨。在探讨过程中,很多学生会彰显个性,从文本中选取有价值的内容,有理有据地论证自己的观点,由此碰撞出思维火花,建构深刻的认知,并借此完善表格。接着,教师可以组织展示活动,选择学生代表展示表格,引导学生对比表格内容,分析三篇课文的异同。这样学生能继续开展自主阅读、合作交流活动,集思广益,探究“偷”的社会根源,体会作者的创作意图,听到鲁迅先生内心深处的“呐喊”。

四、回归生活,达成共识

群文阅读教学中的共识是师生在集体建构后形成的共同认识[5]。需要注意一点,达成共识不是获得统一或固定的答案,而是在纠正错误认知的基础上形成的正确认知,这种认知具有求同存异的特点。对此,教师不妨在集体建构结束后,以现实生活为归途,引导学生表达自己的所思所想,由此达成共识。

如学生通过探究“鲁迅先生笔下的看客形象”这一议题,不仅了解了“看客”的形象特点,还感悟了鲁迅先生的创作意图,产生了个性化的看法。实际上,当今社会不乏“看客”的身影。于是,教师可以引导学生发现自己身边的“看客”,并迁移已有认知,评价他们的行为。如此,学生可以从群文阅读课堂走进现实生活中,利用自己擅长的方式发现身边的“看客”,分析其言行,形成独特的感悟,由此主动地撰写文章,表达自己的所思所想。之后,教师可以组织展示活动,鼓励学生将自己的文章张贴在教室墙壁上,利用课余时间进行阅读。这样,学生会认识更多的“看客”,主动地进行批判,甚至从中汲取经验,避免自己出现同样的问题,由此提高社会适应能力。

总之,在群文视域下实施初中语文鲁迅作品阅读教学,可以扭转碎片化阅读教学局面,增强阅读教学的系统性、结构性。学生可以掌握阅读的主动权,目的明确地投身阅读活动,运用恰当的策略、方式解读文本内容,由此建构深刻的阅读认知,同时提高阅读能力、思维能力等。展望未来,教师要在借鉴其他教师的教学经验的基础上,探索出更多切实可行的教学策略,推动教学有效发展。

【参考文献】

[1]王金金.品味鲁迅先生的“乡愁”:初中语文鲁迅作品群文阅读教学[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2024(4):37-39.

[2]朱加银.部编版初中语文群文阅读教学策略:以“鲁迅”文学作品阅读为例[J].天津教育,2023(33):155-157.

[3]蒋红武.初中语文群文阅读教学研究:以部编版鲁迅文学作品阅读为例[J].语文世界(中学生之窗),2023(2):41.

[4]马洋洋.初中语文鲁迅小说群文阅读教学策略研究[D].杭州:杭州师范大学,2022.

[5]陈淼淼.“部编版”初中语文教材鲁迅作品群文阅读教学研究[D].苏州:苏州大学,2022.