巧用“三疑三探”模式实施高中思想政治教学论文

2025-09-08 16:57:44 来源: 作者:xuling

摘要:“三疑三探”作为一种以学生的“疑”、学生的“探”为主的教学模式,契合新课标理念,可以被用来实施高中思想政治课程教学,让高中思想政治课堂有“疑”有“探”,提高教学效果。

【摘要】“三疑三探”作为一种以学生的“疑”、学生的“探”为主的教学模式,契合新课标理念,可以被用来实施高中思想政治课程教学,让高中思想政治课堂有“疑”有“探”,提高教学效果。文章在探索该模式内涵和特点的基础上,以“世界的物质性”为例,沿着“设疑自探—解疑合探—质疑再探—运用拓展”这一路径,阐述实践策略,希望有效地建构出“三疑三探”的高中思想政治课堂。

【关键词】高中思想政治;“三疑三探”教学模式;“世界的物质性”教学

“三疑三探”是河南省西峡县教研室主任杨文普在新一轮课程改革背景下提出的一种教学模式,诠释了陶行知先生倡导的“教师的责任不是教书,不是教学生,而是教学生学”,切实地将常规的教师的“教”转变为了学生的“疑”和“探”,让学生成为了学习的主人[1]。尤其让学生在树立主人翁意识的同时,踊跃投身各学科学习中,充分发挥主观能动性,进入提出疑问、分析问题、解决问题的循环状态中,由此深刻地理解学习内容,潜移默化地发展学习能力、综合素养。自此,该模式在全国范围内推广,并取得了喜人的成绩。《普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)》要求运用多种方式、方法,引导学生自主学习、合作学习和探究学习。“三疑三探”教学模式与之相契合,可以被作为实施高中思想政治教学的“法宝”。

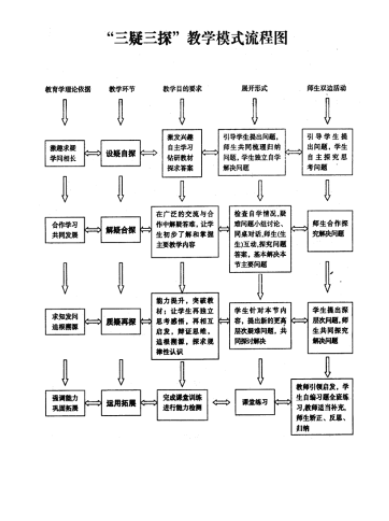

一、“三疑三探”模式的内涵与特点

(一)“三疑三探”模式的内涵

“三疑三探”是在建构主义学习理论、人本主义学习理论、“最近发展区”的指引下建构的一种教学模式,以学生为本,以学生的“疑”和“探”为核心,共设置了设疑自探、解疑合探、质疑再探和运用拓展四个环节,旨在引导学生通过进行自主探究、合作探究,建构深刻的认知,同时增强学习意识、发展学习能力、提高综合素养[2]。该模式中的四个环节具有一般性,可以根据学科特点、课程内容、课型等进行变动。该模式中的“三”不是指提出三次疑问,进行三次探究,而是在整个教学过程中,灵活地安排“设疑”“解疑”“质疑”这三种方式,让学生进入“疑”“探”的循环状态中,通过经历问题解决过程,做到知其然知其所以然。

(二)“三疑三探”模式的特点

1.生本性

“三疑三探”模式具有生本性,注重学生学习的主体性,强调让学生经历学习过程。在经历学习过程时,学生需要发挥主观能动性,运用不同的方式、方法发现问题、提出问题,由此展开探究,积极探寻问题解决思路和方法,由此顺利地解决每一个问题。

2.引导性

“三疑三探”模式虽然强调以学生为本,但是离不开教师的引导。教师需要在了解学情和教学内容的基础上,确定教学要点,由此设定教学计划,明晰教学方向、教学方式与方法、教学评价等,继而在课堂上相机引导,让学生主动地提出疑问、积极地探究问题。在学生体验学习活动时,教师还需要留心他们的表现,发现他们的良好表现和不足之处。针对不足之处,教师应相机引导。这样,教师的引导如同学习支架一般,助力学生沿着正确的方向体验学习活动,让教学有效发展。

3.问题导向性

“三疑三探”模式中的“三疑”可以让学生获得充足的机会去质疑、设疑、解疑。这一过程以问题为导向,可以让学生思路清晰地进行探究,进入提出问题、分析问题、解决问题的循环状态中,将探究的主动权牢牢地掌握在自己的手中,成为问题的提出者、问题的探究者、问题的解决者。

4.探究性

在提出问题后,学生需要进行自主探究、合作探究。在进行自主探究时,学生往往会根据线索发现问题、提出问题,运用阅读、观察、比较、判断、论证等来分析问题、解决问题。面对自己无法解决的问题,或在探究过程中发现的新问题,学生会与他人共同探究,集思广益地解决问题。教师在关注学生表现的同时,需要以学生仍存在疑问的地方或思考不够深入的地方为着眼点,为他们指明方向,让他们继续探究。

二、巧用“三疑三探”模式实施高中思想政治教学的策略

基于“三疑三探”模式的内涵与特点,教师需要发挥自身的教学引导作用,沿着“设疑自探—解疑合探—质疑再探—运用拓展”这一过程,引导学生进行“疑”和“探”,尽可能地实现该模式的价值,促进思想政治教学有效发展。下文以“世界的物质性”为例,详细阐述实施“三疑三探”模式的策略。

(一)设疑自探:创设情境,引发质疑,关注自学

设疑自探,顾名思义是提出疑问、自主探究。“疑”是此环节的关键,是指教师在课堂教学之初,依据教学目标、教学内容和学生当前的认知水平、生活经历,运用恰当的手段、方式创设出真实情境,引导学生体验、提出疑问。在此基础上,可以借助学习任务、问题、建议等方式引导学生自主探究。以“世界的物质性”为例,本节课的目标是引导学生认识世界的物质性,了解劳动在人类社会的发展中产生的重要作用,理解意识是客观存在的反映。教材借助图文结合的方式讲述了物质和意识的概念,借助论证活动证明了世界的统一性在于其物质性。本节课内容对于大部分学生来说存在一定的理解难度。但是,他们通过观看电视新闻、聆听新闻广播,了解了一些国家政策方针,知道了这些政策方针的现实来源。对此,他们可以从哲学的角度进行深入思考。针对此情况,教师可以将学生了解到的“小田并大田”这一实验作为情境素材,在课堂导入环节直接呈现与之相关的新闻报道,将学生带入真实情境中,同时鼓励他们迁移已有认知,发现自己不理解之处,提出疑问。这给予了学生自由的学习时空,促使学生能够开放思维,从不同角度进行思考,提出不同的疑问,如:“在实行这项实验时,是不是不考虑地势、地形等因素,‘一刀切’地让小田变大田?”“1978年,国家颁布政策,将大田分为小田,让各户独立生产,现在为什么要反其道而行之?”这些疑问如同导火索一般点燃了学生的探究兴趣。教师可以结合本节课内容,整合有价值的学生疑问,提出“从意识角度谈论‘小田变大田’的原因”这一任务,同时鼓励学生走进教材中,先自主探究。这样,课堂探究会具有目的性、针对性,课堂教学也能有序发展。

(二)解疑合探:搭建支架,合作探究,解决问题

解疑合探是指合作探究、解决存在的疑问。这是设疑自探环节的延伸,教师需要在了解学生自主探究情况的基础上,确定教学要点,由此搭建学习支架,引导学生进行合作探究,让学生集思广益地解决悬而未决的问题,深刻地理解学习内容。

1.搭建支架,指明方向

对于大部分学生来说,悬而未决的问题是学习道路上的一大阻碍,往往不知从何下手。教师要发挥教学引导作用,围绕悬而未决的问题和具体的教学内容,搭建类型适宜的支架,让学生沿着正确的方向进行合作探究。如教师在设疑自探环节结束后,借助问答形式了解学生的自主探究情况,发现80%的学生没有解决自己提出的疑问,不能从意识角度谈论“小田变大田”的原因。基于此,教师结合本节课的“自然界的物质性”“人类社会的物质性”“意识是物质世界长期发展的产物”这三大内容,搭建支架,助力学生合作探究。

2.合作探究,解决问题

合作探究是学生解决问题的主要方式,可以提高学生的问题解决效率。教师需要在指明探究方向后,秉持生本性、分层性原则,依据全班学生在学习兴趣、认知水平、学习能力等方面存在的差异,将他们划分为不同的层级,按照一定的比例从不同层级的学生群体中选取代表,组建出异质小组,继而提出合作探究任务,让学生确定“做什么”,有目的地“做”。

具体地,在构建异质小组后,教师提出任务:“请各组组长发挥带头作用,带领本组成员一起探讨问题。在探讨的过程中,每个人可以结合视频、文字材料和自己的生活经历,设想原因,主动地在组内进行分享。认真对比彼此的观点,发现不同之处或不正确之处,展开讨论,最终确定一个共同认可的答案。”该任务不仅指明了探究内容,还指明了具体的合作探究方向,有利于全体学生心中有数地投身合作探究活动中,大大地提高合作探究效率。经过一番合作探究,大部分小组可以确定:将高处土推向低处创建出的田地标准不高,无法满足农作物的生长需求,所以这样的田地不适合“变小田为大田”。这样,问题得以解决,学生也会因此初步地认识到:“自然界是物质的,自然界的存在与发展是客观的,不以人的意志为转移。”

(三)质疑再探:聚焦知识,深化问题,再次探究

质疑再探是指在解疑合探环节后,聚焦学生了解的知识,引导学生大胆地提出疑问,梳理出具有深层次的问题,鼓励学生再次探究。学生通过体验此环节,可以进一步地拓展思维,深化认知,切实地提高认知的深度和广度,感受到探究的乐趣,增强学习兴趣,为体验后续活动做好准备。如在学生自主地解释了“结合情境内容,想一想为什么将高处土推向低处创建出的田地却种不活粮食”这一问题后,教师顺势引导他们归纳自然界的物质性、物质的内涵、物质的唯一特性。在此过程中,教师鼓励学生认真思索每一个知识点,提出自己的疑问。在学生提出“为什么说自然界在本质上是物质的”“什么是物质”“物质有什么特点”“物质的唯一特性是客观实在性,客观实在性到底是什么意思”“客观实在和客观存在一样吗”等疑问后,教师进行整理,提取出有价值的问题,借此深化问题,引导全体学生继续探究。如针对“客观实在和客观存在一样吗”这一有价值的问题,教师提出“客观实在和客观存在有哪些区别”“客观实在和客观存在有哪些联系”这两个具有启发性的问题,驱动学生先自主探究,再在组内合作探究。在学生探究结束后,教师鼓励他们描述客观实在和客观存在的区别和联系,发现认知错误,相机指导。经过这样的探究,大部分学生可以更深刻地理解重点知识,筑牢知识基础。

(四)运用拓展:联动高考,解决习题,迁移内化

运用拓展作为“三疑三探”模式的最后一个环节,需要教师联动高考,挖掘出与教学内容相关的真题,或模仿高考试题自编试题,引导学生运用所学进行解决。这样,学生可以了解自己的课堂学习情况,主动地查漏补缺,实现迁移内化,提高课堂学习效果。如在学生掌握了“自然界的物质性”这一内容后,教师依据高考试题的特点,自编了一些随堂练习题,组织随堂练习活动,让学生获得迁移内化机会。

中国正在全面实施乡村振兴战略,扎实推进美丽乡村建设,走好乡村绿色发展之路。在此过程中,始终坚持人与自然和谐共生原则。坚持这一原则是基于( )

①自然环境是人类赖以生存和发展的基础

②人类只能适应自然变化不能改变自然

③自然界是客观的,有其自身固有的规律

④人类的破坏性活动会使自然界失去客观性

A.①③B.①②C.②③D.③④

这样的练习题紧紧围绕“自然界的物质性”这一内容,具有辨析性,可以驱动学生调动知识储备库,不断地联想与物质的概念、物质的特点、物质的唯一特性等相关的内容,由此做出选择。在解答练习题的过程中,学生还可以进行自主反思,发现自己存在的认知问题,主动地向他人寻求帮助以解决问题。这样,他们可以实现迁移内化,提高课堂认知水平,甚至会试着运用所学解释生活中的一些现象,做到学以致用。

综上所述,运用“三疑三探”模式实施高中思想政治教学,可以让学生反复地体验“疑”“探”活动,牢牢地将学习权利掌握在自己的手中,并因此增强探究意识,主动地发现问题、提出问题、分析问题、解决问题,建构深刻的思想政治认知,同时顺其自然地发展思维能力、探究能力、问题解决能力等。鉴于此,高中思想政治教师可以从本研究中汲取经验,将“三疑三探”模式作为实施高中思想政治教学的重要工具,结合具体的教学内容,运用恰当的方式引导学生体验以“疑”“探”为主的活动,实现“三疑三探”模式的实践价值,提高思想政治教学效果。

【参考文献】

[1]郑永斌.体验式教学下高中思想政治课堂的构建:以“弘扬中华优秀传统文化与民族精神”教学为例[J].新课程,2024(34):16-18.

[2]徐玲.核心素养视域下高中思想政治议题式教学实践策略[J].智力,2024(27):119-122.