浅谈小学语文文言文教学策略论文

2025-09-08 16:22:55 来源: 作者:xuling

摘要:教师必须立足文言文教学要求,基于小学生的认知思维发展水平,科学组织文言文教学活动,促使学生在学习活动中获得全面发展。基于此,文章结合小学语文文言文教学实践展开探究,旨在为一线教育工作者提供借鉴与参考。

【摘要】文言文是中华民族优秀传统文化宝库中的重要组成部分,具有极高的育人价值,是培养学生语言运用能力、思维品质、道德素养、文化素养、审美能力的重要载体。但在实际教学中,由于文言文字词高度凝练、内容逻辑性强,且蕴含着丰富的文化内涵,给小学生的学习带来了极大的挑战。鉴于此,教师必须立足文言文教学要求,基于小学生的认知思维发展水平,科学组织文言文教学活动,促使学生在学习活动中获得全面发展。基于此,文章结合小学语文文言文教学实践展开探究,旨在为一线教育工作者提供借鉴与参考。

【关键词】小学语文;文言文教学;核心素养;课堂教学

文言文教学作为语文教学活动不可或缺的组成部分,承担着培养学生核心素养的重任。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)也对此作出了明确的要求,即在语文教学过程中,学生应了解中华优秀传统文化的源远流长、丰富多样,提升自身中华优秀传统文化修养,感受先贤志士的人格魅力。同时,在新课标背景下,语文教材中文言文的数量显著增加,且将学生接触文言文的时间提前到三年级。面对新变化和新要求,小学语文教师必须重视文言文教学,并立足于文言文中蕴含的育人价值,基于小学生的认知特点、思维发展水平等,科学组织文言文教学,不断提升小学语文文言文教学质量。

一、现行小学语文教材中文言文的特征

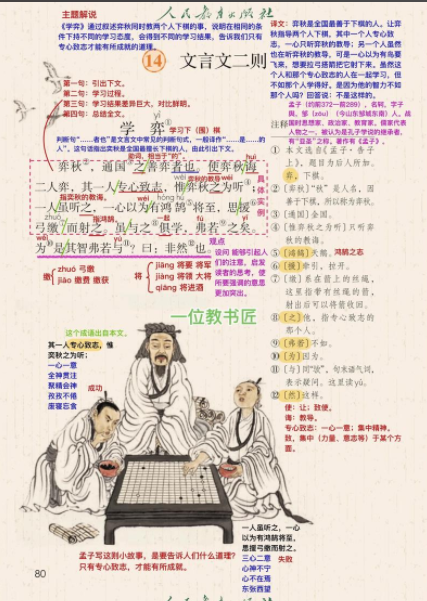

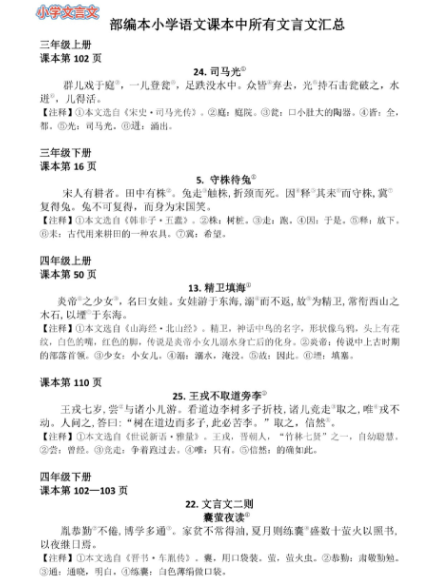

现行部编版小学语文教材中,一共为学生收录了14篇文言文,不仅学习年段提前到三年级,且体裁丰富,集中体现了语文核心素养的要求。具体来说,小学语文教材中文言文的特征主要体现在三个方面。

第一,篇幅数量较多。小学生正处于文言文学习的启蒙阶段,如果此阶段文言文篇目少、学习起步晚,势必会导致学生产生畏难的情绪,不仅不利于文言文学习兴趣的培养,也无法为后续文言文学习奠定基础。因此,新课标背景下,调整后的部编版语文教材中,文言文数量从4篇增加到14篇,学生在三年级上册就需要接触一些浅易短小的文言文,包括《司马光》《守株待兔》。之后随着年级的增长,文言文数量也随之增加,难度也呈现逐步上升的趋势。

第二,题材内容多样。就现行教材中的文言文

来说,所有入选的文言文作品都和不同学段学生的知识基础、年龄和心理特点相吻合,能够缩短学生和文言文之间的距离,并促使其产生浓厚的学习兴趣。如在《司马光》《杨氏之子》《书戴嵩画牛》《王戎不取道旁李》《两小儿辩日》等文言文中,主人公都是儿童,身上具备许多优秀的品质。同时,这几篇文言文的内容也充满趣味性,十分贴合学生的实际生活。《囊萤夜读》《铁杵成针》《古人谈读书》《学弈》则与学生的学习生活紧密相关,《少年中国说(节选)》中则蕴含了浓厚的爱国情怀。可以说,当前小学语文教材中的文言文内容十分丰富,都在向学生传递着正确的价值观、积极向上的态度等。

第三,文化内涵丰富。文言文作为极具中国特色的文体,其中蕴含着丰富的传统文化内涵。就现行小学部编版语文教材中的14篇文言文来说,其中,《囊萤夜读》《铁杵成针》展现了相关人物的美好品质,《杨氏之子》体现了谦虚有礼的传统文化,《两小儿辩日》则包含了辩证法的思想内核,《少年中国说(节选)》中蕴含了浓厚的爱国情怀,《伯牙鼓琴》则向学生传递了中国的知音文化。

二、新课标视域下小学语文文言文教学的重要性

首先,从语言的角度来说,文言文是极具中国特色的文体,篇幅短小精悍,非常讲究炼字炼句。因此,学生在文言文学习的过程中,能够初步感知古汉语的特点,掌握其运用规律。同时,学生在学习的过程中,也可以积累一定的语言经验。因此,从这一角度来说,文言文学习可以促进学生语言能力的提升。

其次,从思维的角度来说,文言文可以将古人的思维方式、思维品质直观地呈现出来。学生在学习文言文的过程中,可基于故事情节、人物语言、行动描写等,领悟古人的思维方式,感悟其身上表现出来的思维品质。同时,文言文语言表达、谋篇布局等方面的特点,还可促使学生在学习过程中实现逻辑思维能力的发展。

再次,从审美鉴赏的角度来说,文言文十分讲究炼字炼句、谋篇布局,学生可在文言文诵读中感悟文言文语言的魅力。同时,就小学文言文内容来说,将古人美好的品质、情怀展现在学生面前,可使学生在学习的过程中感悟古人的情感美。久而久之,学生在文言文学习的过程中审美鉴赏能力可以得到提升。

最后,从文化自信的角度来说,文言文根植于深厚的文化土壤中,如《少年中国说(节选)》中的爱国情怀、《伯牙鼓琴》中的知音文化等。新时代背景下,全面加强文言文学习,可促使学生在文言文探究活动中,感悟其中渗透的优秀传统文化,进而在传统文化的滋养下产生文化自信,并自觉地传承传统文化[1]。

三、新课标视域下小学语文文言文教学策略

(一)丰富教学方法,激发学习兴趣

与白话文相比,文言文行文简练、言文分离,且内容晦涩难懂。在常规的教学模式下,学生在文言文学习中往往存在一定的排斥心理。鉴于此,教师在优化文言文教学时,应坚持趣味性原则,结合小学生的年龄特点、认知思维发展水平等,积极推进文言文教学改革,使得学生在多样化的教学活动中产生浓厚的学习兴趣,进而积极主动参与文言文学习。

如在《书戴嵩画牛》的教学之前,为了激发学生的学习动机,教师可以采用设置悬念的教学模式,对戴嵩进行详细的介绍:戴嵩是唐代著名的画家,他师承韩滉。韩滉尤其擅长农村题材的艺术作品,他所创作的《五牛图》至今被收藏在北京故宫博物院中。戴嵩也得到了老师的真传,尤其擅长画田家、山川等景物,他笔下的水牛更是惟妙惟肖。但就是这样一位画家,却“栽”到了一个小放牛娃的手中。你们知道为什么吗?其答案就在《书戴嵩画牛》中。在这一教学活动中,教师通过设置悬念的方式,吊足了学生的胃口,使其产生了强烈的期待,进而产生了浓厚的学习兴趣。

(二)加强诵读教学,强化阅读理解

诵读是文言文学习的最佳途径,更是培养学生语感、使其初步感知中华优秀传统文化底蕴的重要方式。鉴于此,在开展文言文教学时,教师应全面加强诵读教学,并在此基础上设置文言文诵读方案,使得学生在诵读中了解文章大意、把握关键字词,并对优秀传统文化产生认同感,进而从中受到教育和启发[2]。

如在《杨氏之子》的教学中,为了提升学生的学习效率,教师可以聚焦本节课的教学目标,为学生设计环环相扣的诵读环节,即通读感知、细读感悟、练读积累、熟读成诵,以便学生在诵读中加深对文言文的理解。

首先,通读感知。在这一环节中,主要是通读全文,读准音韵,读准节奏,读懂文章的大意,对文言文内容形成初步感知。在此基础上,教师借助信息技术,为学生播放《杨氏之子》的配乐朗读音频,指导学生先进行聆听,之后再学着跟读,读出人物的不同语气。

其次,细读感悟。在这一环节中,主要是细读文章,旨在通过诵读理解文章的内涵,感悟其主题。在具体的诵读过程中,教师应充分发挥自身的引领作用,通过点拨和启发,带领学生逐步开展文章的深层次阅读。如在《杨氏之子》的诵读教学中,教师可以在引领学生细读感悟之前,结合阅读内容,为学生设置一系列问题:杨氏之子的聪慧是如何体现出来的?对比“孔雀是夫子家禽”“朱闻孔雀是夫子家禽”这两句话,感悟杨氏之子的幽默风趣。如此一来,通过教师的点拨和启发,学生在问题的引导下,再次对文章内容展开细读,最终在细读的过程中真正理解文言文的内涵。

再次,练读积累。在这一环节的阅读学习中,主要是依托阅读练习、实践操练等任务,引领学生积累语言知识。在《杨氏之子》的练读积累中,教师可以为学生设计“我说你猜”的阅读任务,并结合文章中的内容,为学生设计四个能够展示文章内容的图画,指导学生在细读的基础上进行语言积累。

最后,熟读成诵。在完成上述阅读环节之后,教师可先以图片的形式将课文内容展示出来,引领学生进行背诵,最终在多层次的朗读中,逐渐达到熟读成诵的水平。

教师借助多样化的诵读活动,不仅可以激发学生的阅读兴趣,也可以促使其在反复阅读的过程中感悟文言文的博大精深。

(三)剖析渊源文化,丰富文言文学习

新课标背景下,教师开展文言文教学时,不仅要关注字词的教学,还应从文章背景切入,带领学生深层次探寻其中蕴含的传统文化,使学生在学习中感受传统文化的魅力,并在传统文化的辅助下更好地理解文言文内容。

如在《伯牙鼓琴》的教学活动中,由于其中蕴含着中国特有的知音文化,为了拓宽学生的学习视野,使得学生更好地感悟传统文化的内涵,教师在完成课文的教学之后,可以聚焦其中蕴含的文化内涵,为学生补充后续的故事:伯牙、子期相知相交,相约第二年的秋天再次相见。但是一年之后,伯牙如期践约,等到的却是子期病逝的噩耗。听闻之后,伯牙破琴绝弦,决定终身不再鼓琴。在这种情况下,有了传统文化故事的补充,文言文教学不再是枯燥无味的字词句讲解,而是能够使学生在特定的故事情境中深刻感受知音文化的内涵,并由此受到教育和熏陶。

又如在《杨氏之子》的教学中,教师在组织课堂教学时,可以聚焦该文章中的“君”字,指导学生对其意思进行探究,并利用多媒体技术为学生展示甲骨文石板画,使得学生认识到“君”字中的“尹”在甲骨文中好像“手上拿着一支笔”,再加上“君”字下面的“口”。在此基础上,学生可把握“君”字的内涵:不仅能够批阅奏章,还可以发号施令。

如此一来,通过“君”字的溯源,教师不仅帮助学生理解了这个字的内涵,也促使学生在“君”字文化溯源的过程中,深刻体会到杨氏之子回答的精妙得体,感受到中国传统文化的魅力[3]。

(四)搭建思维桥梁,深化文言文理解

新课标视域下,文言文教学作为语文教学的重要组成部分,还承担着培养学生思维品质的重任。鉴于此,教师在组织课堂教学时,必须改变一字一句解读的教学模式,而是深层次挖掘文言文的思维训练点,并结合不同的文言文,采用不同的方式,使得学生在想象补白、分析判断、思维碰撞中实现高阶思维的发展[4]。

如在《精卫填海》的教学中,由于这篇文言文具备一定的跳跃性,其中存在诸多留白之处,因而是培养学生形象思维能力的关键载体。据此,教师在开展课堂教学时,就可以在带领学生了解事情起因、经过和结果的基础上,为学生设置如下问题,引导学生充分发挥自己的想象力进行补白:精卫在填海的过程中,可能会遭遇到哪些困难?她又是如何对待的?在以上问题的引导下,学生可以进行大胆的想象,并得出不同的答案。如有的学生说:“在狂风暴雨里,雨水打湿了她的羽毛,她在茫茫大海中迷失了方向,险些葬身于大海,但是她没有放弃。”还有的学生说:“在一次休息中,她差点成了老鹰口中的美餐。”有的学生说:“大雪纷飞的冬季,雪花落在她的身体上,她艰难地震动双翅。同时,雪花也覆盖了整个山林,寻找树枝更是难上加难。”如此,学生在想象补白的过程中,对精卫的形象形成了深刻的理解,不仅体会到了她坚韧不拔的精神,而且发展了形象思维能力。

综上所述,在新课标视域下,文言文在小学语文教学体系中的地位日益凸显,是培养学生语文核心素养的重要载体。鉴于此,教师必须认真研读新课标中的要求,深层次把握文言文教学要求,并在此基础上结合小学生的学习特点,灵活开展课堂教学,不断提升小学生的文言文学习兴趣。同时,教师还应通过诵读教学、剖析渊源文化、搭建思维桥梁等策略,促使学生在文言文学习中获得语文核心素养的发展。

【参考文献】

[1]杨祎婷.统编版小学语文文言文教学的价值路径与策略[J].小学生(中旬刊),2024(10):34-36.

[2]任瑞兰.小学文言文教学的有效路径探寻[J].语文世界,2024(25):88-89.

[3]谢莉权.小学语文文言文教学中传统文化的渗透[J].读写算,2024(36):67-69.

[4]徐岩.指向思维能力提升的小学文言文教学策略[J].天津教育,2024(36):155-157.