浅谈高三地理有效复习 ——以“自然环境整体性”群组探究教学为例论文

2025-09-08 16:16:50 来源: 作者:xuling

摘要:文章基于此,以“自然环境整体性”复习课为例,从制定复习目标、分类巩固知识、精选讲练试题三个方面对高三地理群组探究复习教学展开研究,旨在提升学生的复习效果。

【摘要】随着教学改革的持续推进,在新高考背景下,高中地理复习教学迎来了新的机遇,倡导教师创新复习教学的形式,丰富学生的复习体验,促进学生地理核心素养的发展。群组探究式复习以小组为单位,通过合作探究的方式营造积极活跃的复习氛围,同时帮助学生更加全面地掌握所学知识,有效地进行复习。文章基于此,以“自然环境整体性”复习课为例,从制定复习目标、分类巩固知识、精选讲练试题三个方面对高三地理群组探究复习教学展开研究,旨在提升学生的复习效果。

【关键词】高中地理;“自然环境整体性”复习课;群组探究;复习教学

新一轮的高考政策推动了高中地理复习课的改革,更加考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。因此,教师应该关注学生地理核心素养的发展,在培养学生核心素养的过程中促进学生内化知识,学会分析问题、解决问题,从而提升学生的应试水平。笔者依据多年高中地理教学经验,认为群组探究式的复习模式能够打破常规教学模式的局限性,以小组合作复习的方式营造积极活跃的复习氛围,让学生全身心参与到复习过程中,增强师生之间的互动,同时让复习问题、学生弱点等得到充分暴露,提高复习的精准性和实效性。为此,笔者以“自然环境整体性”复习课为例,对群组探究复习的应用展开如下论述,供大家参考交流[1]。

一、立足核心素养,制定复习目标

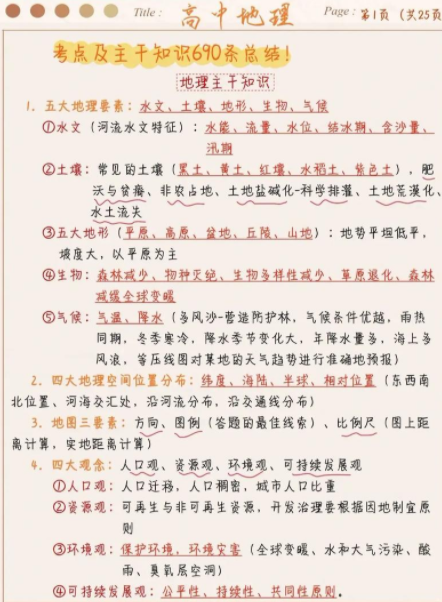

在高三复习阶段,教学的重要目标应该由以往的知识传递转向学生解决问题能力的提升,培养学生的地理思维和创造力,促进学生灵活运用所学知识解决复杂多样的问题,从而真正地实现所学为所用。为此,在群组探究复习模式中,教师应该立足学生核心素养的发展需求,制定合理的复习目标,从而有侧重、有规划地展开复习教学,提升复习效果。如在复习“自然环境整体性”的过程中,根据学生对此板块知识的掌握情况,从地理核心素养的几大要素出发,教师可以设立如下复习目标。

(1)区域认知:能够运用自然环境的整体性规律,认识区域的自然环境,以及自然地理环境中各要素的相互作用。

(2)综合思维:运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性规律,应用整体性思维分析地理现象的本质。

(3)地理实践力:能够结合生活实例(生活常识、研学经验),分析具体区域的组成要素。

(4)人地协调观:能够运用自然环境的整体性知识,说明综合利用自然资源的重要性。在生活中能将一个地区的自然地理现象和社会经济现象联系起来,真正理解地理环境中的“牵一发而动全身”(蝴蝶效应)。

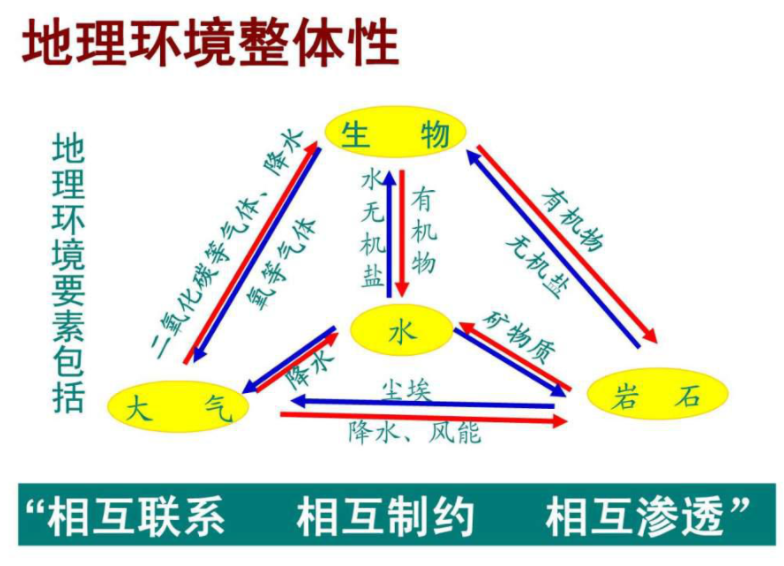

基于上述目标,结合新课标要求,在这部分知识的复习中,教师可以运用图标、结合实例,以合作探究的方式,引导学生分析自然环境的整体性和地域分异规律,促进学生理解地理环境各要素是相互联系、相互作用、相互制约的。此外,教师也可以从学生的生活环境中选择典型区域,解释区域内各要素如何相互联系与影响,形成区域自然环境特征,从而强化学生对自然环境整体性的认识与理解,提升学生的复习效果。

二、展开群组探究,分类巩固知识

(一)任何地理要素的产生都受其所在地理环境的影响

任何地理要素的产生与发展都受其所在地理环境的影响,这是自然环境整体性的核心观点,主要表现为以下三个方面。

表现一:在自然地理环境中,每一要素作为整体的一部分,都与其他要素相互联系和相互作用。基于此知识点,教师可以为学生布置如下探究任务,引导学生展开复习。

探究背景:西北地区因其独特的地理环境以及气候条件,形成了干旱的自然景观。这一地区的干旱气候不仅影响了植被的分布、水资源的利用,更影响了人们的生产生活方式。

探究任务一:气候因素对西北地区干旱的影响。收集西北地区的气候数据,包括年降水量、温度变化等。分析西北地区的气候特点,探讨其与干旱现象的关系。

思考:为什么西北地区的降水量会相对较少?季风的影响在该地区的气候形成中扮演了怎样的角色?

基于上述探究任务,学生能够全面了解西北地区干旱气候的形成机制,掌握自然环境的整体性理念,并在探索中形成批判性思维与实践能力,从而提升复习效果。

表现二:某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变。

探究背景:黄土高原历经几千年的演变,其独特的地理环境和生态系统形成了丰富的自然资源。然而,随着人类活动的增加,特别是对地表植被的破坏,黄土高原的自然环境发生了显著变化。

探究任务:观察和记载黄土高原植被覆盖变化对自然环境的影响。建立植被变化时间轴,并标注重要的人类活动(如耕作、放牧)和自然灾害(如洪水、干旱)。分析植被减少对土壤侵蚀、水文循环及气候条件的影响。

思考:随着植被变少,黄土高原的气候是否发生了变化?

基于此探究任务,引导学生深入了解黄土高原的自然环境变化及其发生原因,理解自然环境整体性的理念,培养学生环境保护的意识和能力。

表现三:某一要素的变化,不仅影响当地的整个自然地理环境,还会对其他地区的自然地理环境产生一定的影响。

探究背景:由于人类活动的不合理,黄河中上游地区的生态环境遭受了严重破坏,影响了下游地区的水文特征,甚至出现了“地上悬河”的现象。

探究任务:地上悬河现象的成因研究。研究“地上悬河”的定义及特征,了解其在黄河流域的表现。分析上游人类活动与下游地形特征导致该现象形成的过程,如过度开垦、森林砍伐、矿产开采等。讨论“地上悬河”的安全隐患及其对当地居民生活的影响。

思考:“地上悬河”现象对黄河生态系统和周边经济发展有何影响?如何通过科学手段来监测和应对这一现象?

通过上述探究任务,学生能够清晰地看到黄河中上游的人类活动如何影响下游地区的自然环境以及人们的生活,理解自然环境的整体性,有助于学生形成科学的生态意识。

(二)气候、地形是自然地理环境的基本要素

在“自然环境整体性”复习教学中,还包括“自然地理系统结构和功能的整体性”的复习,重点引导学生掌握自然地理环境的基本要素、气候和地形;理解自然环境要素的不同组合,生产功能的强弱有明显的差异;自然地理系统整体性的强弱取决于各组分的完备性和功能的协调性等。

基于上述知识,在复习课中,教师可以引导学生展开如下探究。

探究背景:中国的西北内陆与江淮地区在地形和气候方面存在显著差异,这直接影响了各自的生产功能。西北地区常因干旱、气温变化较大而制约了农作物种植;而江淮地区则由于湿润的气候与丰富的水资源支持了农业的蓬勃发展。

探究任务一:气候因素对生产功能的影响。收集西北内陆与江淮地区的气候数据,包括年均降水量、温度和湿度等。分析两地区的气候特点及其对农业、工业以及养殖业的影响。制作比较表格,详细列出两地区的气候对各生产功能的具体影响。

思考:西北地区的干旱气候如何影响农业发展的潜力?江淮地区的湿润气候为经济发展提供了哪些优势?

基于上述探究任务,引导学生全面理解中国西北内陆与江淮地区的自然条件及其对各自生产功能的影响,掌握气候和地形的因素如何相互作用,深化学生对环境整体性的理解。

(三)自然地理环境具有统一的演化过程

随着时间的推移,自然地理系统发展的方向、速度、形式会发生变化。自然环境各要素每时每刻都在演化,但周期性的日变化、年变化不会导致系统的演替,因此可以说,自然地理环境具有统一的演化过程,这也从侧面体现了自然环境的整体性。基于此,教师可以组织学生展开如下探究,复习该部分的知识。

探究背景:地球表面的高山曾是原来的海底,这一现象揭示了地球上的自然地理系统并不稳定,而是经历了漫长的演变过程。通过学习自然地理系统的演化,可以理解环境各因素之间的联系以及其整体性。

探究任务一:探究影响自然地理系统演变的主要因素。调研地球内部(如地幔热对流、板块运动)、气候变化(如冰期与间冰期)及外部因素(如生物活动、海平面变化)对地理系统的影响。制作表格,列出这些因素是如何相互作用并影响地理系统演变的。

思考:各因素之间是如何相互联系的?在当前的气候变化背景下,自然地理系统可能会发生怎样的新变化?

通过上述探究任务,引导学生复习自然地理系统的动态演变及其不稳定性,理解各因素在演变中的统一作用,从而深度理解自然环境整体性的意义。

(四)牵一发而动全身

在人类发展的过程中,人类因为改变了一些自然环境要素,导致了严重的生态灾难和环境问题,从而影响整个自然环境的发展,这就是“牵一发而动全身”。从这一观点来看,认识自然环境的整体性,对人们利用自然环境、修复生态系统、改善环境质量都有重要意义。基于此,教师可为学生布置如下探究任务。

探究任务一:收集黄土高原过去几十年的环境数据,如土地利用变化、植被覆盖、土壤质量等,理解黄土高原的环境变迁及其影响。

思考:“牵一发而动全身”在黄土高原环境变迁中体现在哪些方面?

基于上述探究任务,引导学生以小见大,认识到自然环境的整体性,关注非可再生资源的合理利用,从而培养环境保护意识和人地观念。

三、精选讲练试题,提升复习效果

在高三地理复习中,不同的知识板块对应着不同的考点,不同的考点对应着不同的习题。因此,在群组探究复习中,教师应该结合实际学情,根据复习进程,设计有效的试题,并讲练结合,引导学生由浅入深地展开复习,巩固学生对知识的理解与掌握,从而提升复习效果。以“自然环境整体性”复习课为例,教师可以设计如下试题。

据青海省气象部门监测,青海湖面积自2005年以来持续增大,2011年达到近11年来的最大值。而2004年之前的近30年,由于气候变化和人类活动的影响,青海湖湖面曾不断萎缩。

1.2004年前青海湖湖面萎缩对周边自然地理环境的影响错误的是( )

A.局部地区气候更趋干旱B.荒漠化面积扩大C.河流流域面积缩小D.生物多样性减少

2.2005年以来青海湖面积不断增大的可能原因是( )

①全球气候变暖使冰川加速融化

②生态保护和改善

③沿岸工农业用水大量减少

④大面积退耕还湖

A.①②B.②③C.①④D.③④

基于不同的试题内容,教师可以组织学生展开合作讨论,探究问题的答案,并进行小组汇报,各自分享解题思路,提升学生灵活应用所学知识的能力,培养学生的解题能力。

四、做好复习评价,提升弱项能力

在高三地理复习中,实施群组探究模式可以极大地提高学生的学习积极性和参与度。与此同时,为了确保群组探究复习的有效性,教师还应该展开精准的复习评价,考查学生在复习过程中的弱项,并予以针对性指导。为此,教师可以采用课后测验和随堂测试等方式,全面了解学生对本课知识的掌握和应用能力,清晰地识别出学生的知识盲点,从而有针对性地进行后续复习。在评测过程中,除了关注学生的成绩,教师还应该重视学生的思维过程与解题策略,判断学生解决问题的能力,并予以必要的指导,从而有效提升高三地理的复习质量。

综上所述,在高三地理复习教学中,群组探究模式的应用具有非常突出的实践意义。教师应该根据学生的复习水平,立足核心素养,指向学生解决问题能力的发展,制定合理的复习目标,并将群组探究融入复习的各个环节,最大化地激发学生的复习兴趣,提高学生的复习主动性,促进学生地理核心素养的发展。

【参考文献】

[1]廖建玲.发展地理实践力探究:以“自然环境的整体性与差异性”教学为例[J].高考,2024(17):126-128.