摸索诗歌命题规律提出诗歌备考策略论文

2025-09-08 16:01:39 来源: 作者:xuling

摘要:语文学科常被学生戏称为“玄学”,而古代诗歌阅读便是这“玄学”中的“玄学”,为了揭示“这玄而又玄”的诗歌阅读题背后的命题规律,同时也为了提升学生的应试能力。

【摘要】语文学科常被学生戏称为“玄学”,而古代诗歌阅读便是这“玄学”中的“玄学”,为了揭示“这玄而又玄”的诗歌阅读题背后的命题规律,同时也为了提升学生的应试能力,笔者梳理了三年来全国卷十一套试题中的诗歌阅读题中的选择题,通过总结诗歌考点,把握命题趋势,提出备考策略。

【关键词】高中语文;诗歌阅读题;高考命题;高考备考

本研究旨在通过对近年来全国卷中古代诗歌阅读题的选择题进行梳理和分析,总结命题趋势和考点分布,进而提出有效的备考策略。这不仅能够帮助学生更好地理解古代诗歌,提升他们的阅读鉴赏能力,还能为语文教师的教学提供有益的参考,促进教学质量的提升[1]。

一、千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

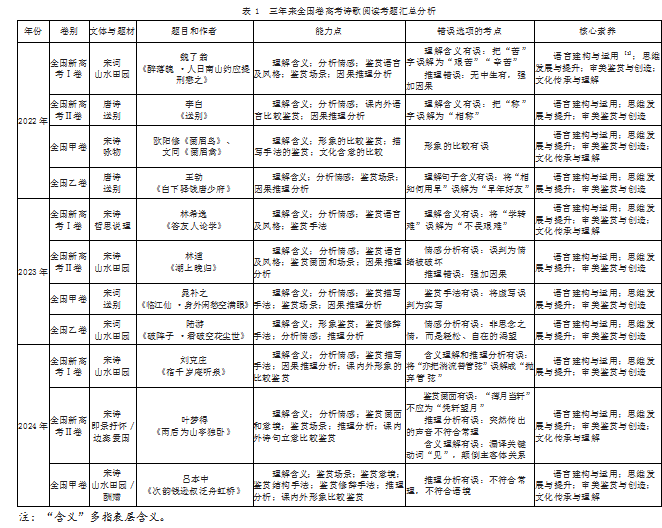

为了使试题分析更具针对性与理据性,笔者首先对三年来全国卷中的十一道诗歌阅读题中的选择题进行了梳理,如表1所示。

通过对上述诗歌阅读选择题的分析和总结,得出如下结论。

(一)题材较为集中于田园、送别

十一首诗歌,山水田园诗歌有五首,送别诗歌有三首,其他类型各占一首。最贴近生活的诗歌题材,莫过于田园和送别。虽说田园诗歌数量稍多,但是在情感抒发上并不限于对大自然和家园的热爱,另有对国泰民安的渴望,淡泊名利的洒脱,高雅情趣的追求等。其他几种类型的题材诗歌,也大都与爱国和爱民相关。

(二)诗为主,词为辅;宋代为主,唐代为辅

从体裁上看,八首诗,三首词。诗多词少,这也延续了以往的出题惯例。从时代角度看,九首宋代作品,两首唐代作品,这与之前命题的取向有很大的不同。如2018—2020年,全国卷也有十一篇诗词作品,唐代作品占6首,宋代有5首,到了2021年高考全国卷,四首诗词作品中,宋代便占有三首。这个变化需要引起注意。

(三)含义理解,似易实难

特别强调此“含义”仅为表层含义,但几乎所有的诗歌阅读理解都涉及表层含义的理解,不仅如此,错误的选项中涉及表层含义理解的也超过了一半。然而,即使是表层含义的理解,错误率也居高不下,值得深思。

(四)推理分析,较为普遍

十一首作品中,推理分析几乎首首都有,其中因果关系的考查最为普遍,至少六首作品都涉及这个考点。其他方面也有所考查。

(五)比较鉴赏,融入选项

课内外诗歌的比较鉴赏也在选项中时有出现,尤其是2024年达到了极致。全国卷每套试卷中的诗歌阅读理解的选择题中,均有比较鉴赏的呈现。更为特别的是,考点不限于与课内诗词的比较鉴赏,还涉及了课内古文阅读。如《雨后为山亭独卧》关联初中教材中辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》,比较诗句立意的异同;《宿千岁庵听泉》与《兰亭集序》有多处关联;《次韵钱逊叔泛舟虹桥》关联《逍遥游》中的斥鷃与鹏。

(六)场景鉴赏,增加难度

十一首诗歌中,至少有五首是场景鉴赏。场景不同于一般的画面,它是一个包含能看到的和看不到的(由实际环境、想象和隐含信息构成)片段或背景,包含人物互动以及情感氛围等元素,这就大大增加了鉴赏的难度。

(七)手法鉴赏,重在描写

近三年的诗歌鉴赏的手法主要集中在常见的描写手法和修辞手法上。如实写与虚写、直接描写与间接描写、上与下的空间角度的描写、视觉和听觉的感官角度的描写、比喻和对比的修辞。

(八)考点数量有限,考查方式趋向综合与灵活

考点涵盖内容上的理解;鉴赏诗歌形象、画面意境、手法和语言;分析情感;内容的推理分析;内容的比较分析。

以往诗歌阅读每个选项往往只设一个考点,但是根据对2024年全国卷的分析,发现有些选项中可以设置三个考点,难度系数大大增加。此外,有些选项的设置也比较新颖,如比较文化含意、比较诗句立意、猜词填句等,都突出了灵活命题的特点。

二、凡事预则立,不预则废

针对上述命题特点,学生在高三备考过程中,需要做好以下几个方面的工作。

(一)加强题材储备,感受丰富情感

熟悉山水田园、送别、怀古、边塞、羁旅、咏物、说理等各类题材诗歌,掌握不同题材诗歌中的常见的各类意象(包含人象、物象、事象),能够细腻捕捉到不同题材诗歌所蕴含的丰富情感。

(二)明确时代背景,探究背后差异

唐诗和宋诗(包括词)在题材选择、情感表达、审美追求等方面均有所不同。如宋诗(词)在题材选择方面更倾向于日常生活,所以表现在语言风格上就更加通俗。此外,一些宋诗(词)更注重哲理的思辨,所以表达方式上就会以议论为主,与唐诗(词)奔放的情感宣泄和浓重的浪漫色彩也有很大的差异。由于所处的时代环境,宋诗(词)中也充满了深沉的忧患意识和爱国主题。

(三)积累文言词汇,建构语言系统

古代诗歌,实际上是经过改装和变形后的浓缩了的文言文。欲读懂诗家语,没有相当的文言词汇储备是绝不能够的。如《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》中的“人情苦向南山觅”一句的“苦”字为“竭力”之义,而非“辛苦”。同时,对于文言特殊语言现象也需要给予足够的重视。

(四)识别各类逻辑关系,提升抽象思维能力

能够准确识别常见的八种逻辑关系,特别是因果关系。很多时候选项中并未出现“因为”“由于”“导致”“使得”等显性的因果关系词语,但其中隐含了因果关系,如王勃《白下驿饯唐少府》阅读中的一个选项:“诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础”,这便是一种隐性的因果推断。此外,对于不合常理的判断也要有敏锐的目光。如《次韵钱逊叔泛舟虹桥》,如果填成了“鹏同斥鴳一枝栖”也显然是不合常理的,鹏与斥鴳不能为伍,其翼若垂天之云的大鹏也显然是不能栖于树的。

(五)细心观察生活,增强想象能力

对于场景的鉴赏,只是作为一个旁观者还远远不够,学生应该根据日常生活体验走入诗歌场景中,与诗人同频共振,从而才能做出有效的判断。如《雨后为山亭独卧》:“几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣。”如果只是单纯地分析画面,恐怕无法感知“凭轩望月”和“几看薄月当轩”的差别,也无法体会在纷乱思绪中,诗人不经意间听到秋虫鸣叫的情绪。

(六)高度重视课本,夯实教材基础

不但要将需要背诵的60篇古诗文内容及相关知识点烂熟于心,还要做好60篇以外的古诗文的复习,一些初中的重点篇目也应该有所涉猎。只有这样才能够在考试时从容不迫,应对自如。

(七)识记手法,精准辨别

熟悉常见的诗歌表达技巧的概念、使用方法和表达效果,不仅可以在选择题中精准识别,还能够在主观题中熟练分析。

三、计熟事定,举必有功

对教师而言,需革新教学观念,同时对原有的教学策略也需进行调整。

(一)从零散走向综合

打破诗歌、小说、论述类文本等不同文体的界限,破除不同题材间的壁垒,将原本零散的、割裂的知识点进行有机整合,形成系统化的知识体系,帮助学生建立完整的学科知识框架。另外,在选项设置方面,也可以将多元的知识点融入一首诗歌的阅读理解中,增加考点的密度,让学生养成时时思考、处处留意的习惯。

(二)从积累走向运用

在学生较好地掌握了诗歌理解和鉴赏的基础知识后,教师要有意识地引导学生走出课本,走向生活。教师可以创造性地设置诗歌情境,引领学生对情境进行细致的辨析和体会,提升学生的思维能力和审美情趣。

(三)从知识走向方法

除了常规的诗前四读(读朝代、标题、注解、作者)等方法,教师更应该引导学生养成良好的阅读思维习惯,如诗歌整体阅读的思维习惯,提醒学生不仅要关注题与文之间、联与联之间的关系,甚至还要重视句与句之间的关系;还要引导学生建立对比阅读的思维模式,增强学生思维的批判性。

(四)从封闭走向开放

最近三年诗歌阅读的选项中有一些比较新颖的提法或灵活的考法,如“文化含意的比较”“立意的比较”“选词补句”等,学生见到后会有些迷茫。教师需要告诉学生,不管如何问、如何考,其实都离不开含义的理解、情感的分析、逻辑的推理等基本的考点。只要能够透过现象看到本质,一切难题都会迎刃而解。

(五)从教学走向育人

古诗词作为中国传统文化的精华,蕴含着丰富的道德品质和人生智慧。古诗词通过精练的语言和深刻的意境,传达了古人对于品格修养、人生处世、感情态度等方面的思考和体悟,具有较高的思想性和美学价值。通过古诗词教学,教师应引导学生体悟古人所倡导的诚实守信、孝亲爱友、正直勇敢、爱国爱家等道德规范和行为准则,进而帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养出具备高尚的道德情操,并拥有崇高的人生追求的时代新人。

综上,要想帮助学生突破高考古代诗歌阅读题难点,教师应认真探究命题规律,运用合适的诗歌备考策略,帮助学生掌握高考古代诗歌阅读题考点,提高学生的阅读鉴赏能力和应试能力。

【参考文献】

[1]王宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准[S].北京:高等教育出版社,2020。