历史文化背景在初中历史教学中的融入方式论文

2025-09-08 15:32:38 来源: 作者:xuling

摘要:历史教学中融入文化背景知识是培养学生历史素养的重要途径。通过情境创设、史料解读、专题讨论等方式,可以有效帮助学生理解历史事件背后的文化内涵。

【摘要】历史教学中融入文化背景知识是培养学生历史素养的重要途径。通过情境创设、史料解读、专题讨论等方式,可以有效帮助学生理解历史事件背后的文化内涵。对此,文章从历史文化背景的教学内涵与价值出发,以第二次鸦*战争为例,系统阐述文化背景在初中历史教学中的融入方法,并总结教学实践启示,为历史教师开展文化背景教学提供参考。

【关键词】初中历史;文化背景;历史思维;第二次鸦*战争;圆明园

历史是一面镜子,透过历史文化背景的解读,人们可以更深入地理解历史事件的本质。在初中历史教学实践中,教师往往侧重史实讲解而忽视文化背景的渗透,导致学生难以建立完整的历史认知体系[1]。本文立足教学实践,以第二次鸦*战争这一重要历史事件为切入点,探讨如何将历史文化背景有机融入课堂教学,旨在提升学生的历史思维能力和人文素养,让历史教学焕发新的生命力。

一、历史文化背景的教学内涵与价值

(一)深层认知价值

在初中历史教学中,历史文化背景的引入能够帮助学生建立更深层次的历史认知。以第二次鸦片战争的教学为例,仅仅了解战争的时间、过程和结果是远远不够的。教师需要引导学生认识当时的国际形势,了解中西方在政治制度、经济发展、军事实力等方面的差异。通过解读圆明园被焚前后的历史资料,让学生理解这不仅是一场军事侵略,更是一次文明的冲突。在教学中,教师可以通过展示圆明园的建筑艺术、园林布局等文化遗产,帮助学生理解其深远的历史意义。

(二)思维培养价值

历史文化背景的融入对培养学生的历史思维能力具有重要价值。在关于第二次鸦*战争的教学中,教师不应局限于事实的陈述,而是要引导学生思考“为什么”。如英法联军为何要焚毁圆明园?这背后体现了怎样的文化冲突?通过设置这样的思考问题,引导学生从多个角度分析历史事件。教师还可以组织学生讨论当时的国际环境,分析西方列强的殖民扩张政策,理解中国封建统治的腐朽本质。这种多维度的思考能够培养学生的历史分析能力[2]。

(三)情感教育价值

历史文化背景的融入具有独特的情感教育价值。在讲解第二次鸦*战争时,教师可以通过展示圆明园被焚前的辉煌与被毁后的残垣断壁,激发学生的民族情感。通过解读当时的文人诗词、历史记载,让学生感受到列强的野蛮与中华文明的沧桑。这种情感的触动,能够自然而深刻地培养学生的爱国意识[3]。通过分析当时清政府的闭关锁国政策,认识到落后就要挨打的历史规律,培养学生的忧患意识。

二、历史文化背景的融入方式

(一)情境创设

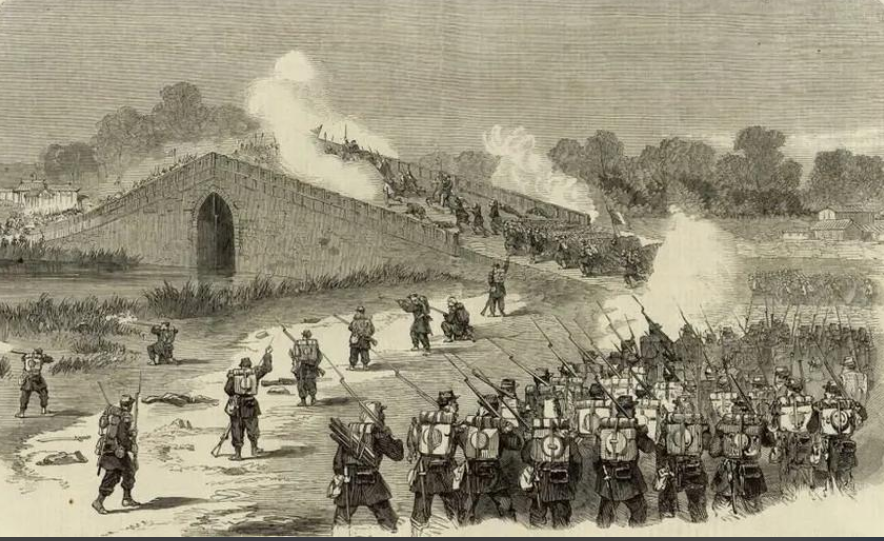

在关于第二次鸦*战争的教学中,教师可以通过多种方式创设历史情境。首先,利用多媒体技术展示圆明园的历史影像资料,包括建筑布局图、实物照片、复原图等,让学生直观感受圆明园的宏伟壮观。其次,通过朗读当时文人的诗词和史料记载,还原历史场景。如可以选取维克多·雨果《致巴特勒上尉的信》中描写圆明园被焚的片段,让学生感受这段历史的震撼。此外,还可以设计角色扮演活动,让学生分别扮演清朝官员、英法军官等角色,体验不同立场人物的心理活动,加深对历史的理解。在情境创设过程中,教师还可以组织学生观看相关历史纪录片片段,通过声光影像等对多感官的刺激,营造身临其境的历史氛围,使学生更深刻地理解这段历史的沉重与惨痛。

(二)史料解读

在教学过程中,精心选择历史史料是深化学生认知的重要途径。教师可以选取《天津条约》《北京条约》的相关条款,引导学生分析这些不平等条约对中国的影响。在解读过程中,教师要注意引导学生关注史料背后的历史文化背景,分析当时的国际形势和社会环境。如通过对比《南京条约》和《北京条约》的内容,让学生理解西方列强如何逐步加深对中国的侵略。在史料解读时,教师还应注意培养学生的批判性思维,引导他们辨别史料的真实性和可靠性,学会从多个角度分析历史问题,形成独立思考的能力。

(三)专题讨论

组织有深度的专题讨论是培养学生历史思维的有效方式。教师可以设置“英法联军为何要焚毁圆明园”“第二次鸦*战争对中国近代化的影响”等讨论题目,引导学生从多个角度思考历史问题。在讨论过程中,教师要注意引导学生运用所学的历史知识和文化背景,分析问题的深层原因。如可以让学生从政治、经济、军事、文化等多个维度分析圆明园被焚的原因,培养其全面思考历史问题的能力。通过小组讨论、辩论等形式,激发学生的历史探究兴趣。教师还可以设计一些开放性问题,如“如果你是当时的清政府官员,面对西方列强的侵略时采取什么措施”,引导学生深入思考历史问题,培养其历史思维能力和家国情怀[4]。

三、教学设计实例——第二次鸦*战争

(一)教学目标

本课教学遵循“双主体”教学理念,以培养学生的历史核心素养为导向,设定三维目标。知识目标层面,学生能够理解第二次鸦*战争的起因、主要经过和影响,掌握《天津条约》《北京条约》的主要内容,认识战争给中国带来的深重灾难。在具体内容上,要求学生准确把握英法联军入侵的时间进程,理解恭亲王奕欣在谈判过程中的重要作用,掌握“东西四路大营”被攻陷的历史细节等关键史实。能力目标层面,通过史料解读、情境体验等方式,培养学生的历史探究能力和历史思维能力,提高分析历史问题的水平。特别强调培养学生运用史料论证历史观点的能力,如通过分析当时的外交照会、军事档案等历史文献,训练学生的史料分析技能。情感态度价值观目标层面,通过圆明园的兴衰,激发学生的爱国情感,培养学生的民族自信心和历史责任感,引导学生树立正确的历史观。

(二)教学环节

课堂教学分为四个环节展开。第一个环节是情境导入,播放圆明园历史纪录片片段,展示其昔日的辉煌与被毁后的惨状,引发学生思考。在导入环节中,特别选取了圆明园建筑群的三维复原影像资料,让学生直观感受圆明园的文化艺术价值。教师还可以朗读维克多·雨果的《致巴特勒上尉的信》选段,增强情感感染力。第二个环节是新课讲授,教师通过多媒体课件展示战争过程,并结合地图分析英法联军的入侵路线。在此过程中,重点解读《天津条约》《北京条约》的内容,揭示其不平等性质。教师要善于运用历史地图,展示英法联军从大沽口登陆入侵北京的具体行进路线,帮助学生理解战争的地理空间特征。第三个环节是探究讨论,组织学生分组讨论“英法联军为何要焚毁圆明园”,引导学生从文化冲突的角度深入思考。每个小组可以选择不同的切入角度,如政治、军事、文化等维度进行分析,最后进行成果展示和交流。第四个环节是课堂小结,通过制作思维导图,梳理本节课的重点知识,并布置课后研究性学习任务,要求学生搜集更多关于圆明园的历史资料。每个环节都设有具体的时间分配,情境导入5分钟,新课讲授20分钟,探究讨论15分钟,课堂小结5分钟,注重课堂节奏的把控和教学效果的及时反馈。

(三)教学方法

本课采用多样化的教学方法。多媒体教学方面,通过PPT展示历史图片、地图和视频资料,增强教学的直观性。教师特别注意选取第二次鸦*战争时期的历史照片、外国画家的速写作品等第一手史料,增强历史教学的真实性。在展示圆明园建筑时,采用对比的方式,让学生直观感受战争带来的破坏。史料教学方法方面,精选《致巴特勒上尉的信》等历史文献,培养学生的史料分析能力。教师设计了系统的史料分析步骤:首先理解史料的时代背景,其次分析作者的身份和写作目的,最后提取有价值的历史信息。在互动教学环节,采用提问式教学和小组讨论相结合的方式,如提出“分析圆明园被焚毁的深层原因”这一任务,激发学生思维。此外,还运用情境教学法,通过历史图片、文物实物图片等创设情境,帮助学生深入理解历史。评价采取形成性评价与终结性评价相结合的方式,注重考查学生在课堂中的参与度和思维表现。在具体实施过程中,教师要注意引导性提问的设计,如提出:“英法联军为什么选择焚毁圆明园而不是紫禁城?”“从《天津条约》到《北京条约》,条约内容有什么变化?这反映了什么问题?”通过这类问题,引导学生深化历史思维。

四、教学实践启示

(一)教学设计的整体性

在第二次鸦*战争的教学实践中,历史文化背景的融入必须注重整体性设计。教学内容的选择要突出重点,既要讲清战争的基本史实,又要深入挖掘其文化内涵。如在讲解圆明园被焚时,不仅要介绍历史事件本身,还要引导学生思考中西方文化冲突的深层原因。这种深层思考可以从多个维度展开,如物质文明的差异、价值观念的冲突、文化交流的障碍等。通过多角度的分析,帮助学生建立起完整的历史认知框架。在具体教学中,可以利用历史图片、文献资料等多种史料,重现历史场景,增强教学的真实性和说服力。此外,教学环节的设计要前后呼应,形成完整的教学链条。每个环节都要围绕教学目标展开。

(二)学生主体地位的确立

历史教学必须充分发挥学生的主体作用。在教学实践中发现,当学生真正参与到历史探究中时,学习效果最为显著。如在分析《天津条约》和《北京条约》时,让学生自主对比两个条约的内容,发现其中的变化和联系,这比直接讲解更能培养学生的历史思维能力。教师可以设计结构化的分析框架,引导学生从条约的签订背景、具体条款、历史影响等方面进行系统比较。在此过程中,学生不仅能掌握历史知识,还能形成文献分析、逻辑推理等高阶思维能力。教师要善于创造机会,通过设计开放性问题、组织小组讨论、布置探究任务等方式,调动学生的学习主动性。

(三)教学效果的多元评价

历史文化背景的融入效果不能仅靠考试成绩来衡量,需要建立多元化的评价体系。首先,要关注学生对历史知识的理解程度,不仅要掌握基本史实,更要理解其中蕴含的历史文化内涵。可以通过课堂提问、随堂测试、作业设计等多种方式进行考查。在评价过程中,要注重考查学生对历史概念的准确把握、对历史事件的深入理解,以及对历史规律的初步认识。可以设计不同类型的评价任务,如历史事件分析、历史人物评价、历史现象解释等,全面检测学生的学习成效。其次,要重视学生历史思维能力的发展,观察他们是否能够运用所学知识分析历史问题,是否具备历史探究的意识和能力。可以通过历史材料分析、主题探究等形式进行评估。

历史文化背景是理解历史的钥匙。通过在教学中融入丰富的文化背景知识,不仅能帮助学生更好地把握历史脉络,更能培养其历史思维能力和文化素养。本研究从教学实践出发,提出了多种融入方式,并以第二次鸦*战争为例进行具体分析。实践表明,将历史文化背景知识自然融入课堂教学,需要教师精心设计教学环节,创新教学方法,真正实现知识传授与能力培养的统一,为学生构建起系统完整的历史认知框架。

【参考文献】

[1]高鑫鑫.区域红色文化资源在初中历史教学中的运用:以吕梁地区为例[J].文物鉴定与鉴赏,2024(21):169-172.

[2]陈惠英.核心素养培养视角下“读思达”教学法在初中历史教学中的应用:以《新文*运动》为例[J].试题与研究,2024(29):43-45.

[3]吴丹.红色文化在初中历史教学中的渗透路径探索[J].中学课程资源,2024,20(9):39-41.

[4]何亚东.民族文化在初中历史教学中的有效渗透探究[J].中学政史地(教学指导),2024(9):15-16.