核心素养视域下初中语文文言文教学的若干思考论文

2025-09-03 17:30:24 来源: 作者:xuling

摘要:随着社会的发展与时代的进步,核心素养视域下初中语文文言文教学的重要性日益凸显,对提升学生阅读理解、文化感知、审美鉴赏等能力具有显著作用。

【摘要】随着社会的发展与时代的进步,核心素养视域下初中语文文言文教学的重要性日益凸显,对提升学生阅读理解、文化感知、审美鉴赏等能力具有显著作用。为此,文言文教学需遵循情境还原、分层递进、知行合一原则,通过文本细读挖掘语言精髓、问题导学激发深度思考、创设情境增强情感体验、文化发掘厚植传统底蕴等多元策略,突破传统教学桎梏,让文言文课堂成为培育学生核心素养、助力其全面成长的重要载体。

【关键词】初中语文;核心素养;文言文教学;知行合一;文本细读

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出,语文教学应聚焦于培养学生的核心素养,包括文化自信、语言运用、思维能力、审美创造,这是学生在积极的语文实践活动中积累建构,并在真实语言运用情境中养成的必备品格与关键能力。教师作为初中语文文言文教学的组织者和指导者,需要具备先进的教学理念,以新课标为指引,以培育学生的核心素养为根本目标,灵活应用新型教学方法,使学生深入体会文言文的独特魅力。

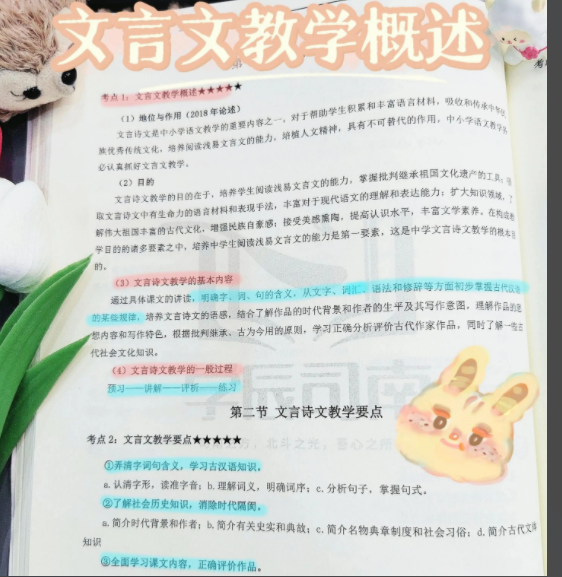

一、核心素养视域下初中语文文言文教学的必要性

(一)文言文是传承文化基因的关键纽带

文言文如同一座跨越时空的文化桥梁,串联起中华民族的历史。从《诗经》的质朴吟唱到《楚辞》的浪漫情怀,从春秋战国的百家争鸣到历代史书的经典叙事,无不承载着中华民族的价值观念、道德准则及精神追求[1]。当学生研习《岳阳楼记》中“先忧后乐”的士大夫精神时,能够重构儒家济世情怀,完成文化基因的现代转化。当学生用“见贤思齐”审视偶像崇拜现象、以“和而不同”处理网络社交冲突时,文言文便成为了培育学生良好思想道德的精神土壤。

(二)文言文是培养核心素养的富矿宝库

文言文作为汉语演变的活标本,其严密的语法结构、修辞手法、叙事方式构成了独具特色的语言范式,为全方位培养学生的核心素养创造了有利条件。在语言建构层面,文言文特有的句读训练与虚词辨析,能强化学生在语言解码中的精准度,其凝练的语法规则与现代汉语形成认知张力,引导学生建立语法转化机制。在思维发展层面,文言文教学强调突破线性叙事逻辑,通过意象重组激发学生统整能力,这与数字时代碎片化阅读形成互补,有利于学生从不同体裁、不同篇幅、不同类型的文本中提炼关键信息。

(三)文言文是启迪思维智慧的显性途径

文言文背后蕴含着古人深邃多元的思维之光,为学生点亮了思维进阶之路。文言文凭借其独特的行文逻辑、丰富的表现手法以及深邃的哲理内涵,帮助学生突破常规思维的局限性。文言文中的一词多义、古今异义现象,能够促使学生在语境辨析中提升思维灵活性。文言文中复杂的句式理解,则需要学生发挥逻辑思维进行拆解重构,久而久之,能让学生学会深度思考,培养学生的批判性思维、创造性思维、系统性思维能力[2]。

二、核心素养视域下初中文言文教学的原则

(一)情境还原原则

情境还原原则是指超越表层的背景复现,着力构建多维度、立体化的认知坐标。这意味着教师需深入剖析文本逻辑,发掘文字背后隐匿的情感脉络与文化密码。一方面,从语言文字本身切入,引导学生关注词语的特殊用法,体会古人遣词造句的精妙,让文言文语法规则成为开启情境大门的钥匙;另一方面,聚焦文章行文结构,探寻作者谋篇布局的巧思,营造与文本特质相符的特定氛围,在深度剖析与细致梳理中最大程度还原文本所处的历史情境与情感场域。

(二)分层递进原则

分层递进原则强调依据学生的知识储备、学习能力及认知水平,因材施教地设计教学路径。这要求教师对学生的真实学情有较为清晰的认识:对于字词理解困难的学生,应帮助其着重夯实常见实词、虚词的根基,搭建入门阶梯;对于有一定功底的学生,则需要引导其探究文言文深层的思想文化内涵。在教学推进过程中,教师需要从疏通文意的浅层目标,逐步过渡到品味文言文独特的语言之美、赏析作者写作技法、领悟文言文哲理情思的深层目标,确保学生在渐进式提升之中实现不断进步。

(三)知行合一原则

知行合一是指将学生的知识积累与学以致用关联起来,形成从认识到实践,再从实践到深化认识的良性循环。在知行合一原则指引下,教师需要引领学生深度钻研文言文知识,透彻理解字、词、句式、语法,精准把握文意内涵,这是“知”的积累。除此之外,教师还需要注重知识的迁移应用,鼓励学生将所学文言文知识与现实生活关联起来,在实践中实现从知识内化到外显的行为转化。

三、核心素养视域下初中文言文教学的主要途径

(一)注重文本细读,强化学生语言积累

核心素养视域下的初中文言文教学需借助文本细读统筹阅读与写作实践,引导学生边阅读边积累语言知识。文本细读强调字源、句法、章法“三位一体”的训练模式,微观层面剖析汉字构造之源、句段层面追踪虚词功能流变、宏观层面解析文本隐性结构图式,使学生从字词入手,逐步深入句段与文意的深层探究。基于此,教师应通过文本细读引导学生横向积累文言字词句知识、纵向挖掘文本内涵,在语言建构中体会文言文的人文精神与文化特质,实现阅读实践与写作实践的有机融合[3]。

以人教版初中语文八年级上册《周亚夫军细柳》为例,在教学过程中,教师可以采用“三步走”的方式实施文本细读。第一步,字词探源。教师可以引导学生用红笔标注文言文中古今异义、词类活用等特殊现象,如“军霸上”的“军”字,通过字源追溯理解其动词用法。教师还可以组织学生开展“军规密码破译”游戏,将“将军令曰”“军中不得驱驰”等语句制作成密码卡,引导学生以小组合作的方式破译其军事管理制度,结合注释梳理“锐兵刃”“毂弓弩”等短语的古今差异。第二步,句式析情。教师引导学生聚焦对话描写,如汉文帝与周亚夫的对话“介胄之士不拜,请以军礼见”,让学生比较文言文与现代汉语表达的差异,体会文言文在句式上的简洁性与庄重感。教师还可以组织角色扮演,引导学生分别饰演汉文帝、周亚夫以及士兵,通过语气揣摩与肢体语言,感受人物的身份差异与对话中的张力。第三步,章法悟神。教师可以引导学生根据文言文主体内容绘制细柳营的平面图,标注“直驰入”“不得入”“按辔徐行”等关键情节的位置,结合“天子先驱至”“上至”等时间线索,使学生发现文章层层递进的叙事结构。教师还可以引入《史记·绛侯周勃世家》的相关片段,对比周亚夫与父亲周勃的治军风格,并用思维导图梳理人物形象塑造方面的手法差异,由此促使学生在全面理解文言文的同时,积累更丰富的语言知识。

(二)设计问题导学,优化思维训练效果

问题是促使学生主动学习、深度探索的重要驱动力量。在初中语文文言文教学过程中,问题导学的引入有利于激发学生对所学知识的好奇心与求知欲,在一定程度上强化学生的学习目标,使学生将有限的时间和精力集中起来,投入重点、难点、疑点、考点的探析中。因此,在实际教学中,教师应遵循“以思引学,以问促悟”的理念设计问题导学,构建阶梯式问题链。依据文言文文本特质与学生的真实学情,可以将问题分为基础感知、深度理解、迁移运用三个层级。其中,基础层聚焦字词训诂与文意疏通,旨在引导学生掌握文言文语言规律;理解层围绕文言文主旨与写作技法展开,推动学生剖析文言文的深层逻辑;迁移层创设开放性话题,激发学生的批判性思维与创造性思维。在层层递进、逐级深入的问题导学作用下,优化思维训练效果[4]。

以人教版初中语文八年级下册《桃花源记》为例,教师可以精心设计“三阶螺旋式”的问题链引导学生学习本篇文言文。教师先提出基础感知层问题:“文中有些字词的意思与现在有所不同,如‘鲜美’‘交通’等,请结合文言文中的具体语境,说一说它们的古义。”引导学生关注古今异义词,借助注释与教材疏通文意,通过梳理渔人进出桃花源的路线,熟悉故事脉络,并掌握文言实词、虚词的基本用法,为后续的学习筑牢根基。在后续教学中,教师可以提出深度理解层问题:“作者描绘的桃花源如此美好,为什么要设置‘寻向所志,遂迷,不复得路’的结尾?从写作手法上看,这对塑造桃花源形象有何作用?”促使学生深入文本,剖析作者构思之巧,领悟其对理想社会的向往与现实的无奈。

迁移运用层,教师可以设计开放性问题,如:“联想当下的生态保护、人际关系等现实问题,说一说自己在当代社会,会如何构建一个类似桃花源的精神家园?”在开放性问题驱动下,学生提出自己的见解,如“绿色社区”“模块化城市”“智能化城市”等,并搜集资料支撑自己的观点,以证明自己构建的“桃花源”的科学性、合理性,由此催生学生的批判性和创造性思维。

(三)创设多元情境,提高学生审美体验

创设多元情境需以审美感知为锚点,构建多维度的沉浸式体验空间。教师应通过声情并茂的诵读指导,如通过重音、停顿的变化传递文本情感张力,使学生切实感受文言文的节奏韵律与字词凝练之美。与此同时,教师还应利用多媒体设备创设视听结合、动静相宜的视听情境,借助水墨动画、古风音乐等元素重构文本意境,将相对抽象的文字转化为具象的画面与旋律,激活学生的通感联觉。在此基础上,教师还应创设跨学科情境,将文言文与历史典故、传统艺术等内容统筹起来,通过对比不同艺术形式对同一主题的表现手法,从横向维度拓宽学生的审美视野,使学生从感知语言形式美,逐步过渡到赏析意境美、感知传统文化精神内涵,最终形成对文言文的审美认同[5]。

以人教版初中语文八年级下册《小石潭记》为例,教师可以先范读“隔篁竹,闻水声,如鸣佩环”一句,然后让学生跟读,通过一次次的停顿、重音调整,体会文言文的韵律节奏、品味字词精妙。在后续的教学中,教师还可以利用多媒体设备播放古风动画,展现小石潭的潭水清澈见底,游鱼仿佛在空中穿梭,岸边翠竹摇曳,配合悠扬的古琴声,使文字所述景致瞬间变得鲜活起来,让学生体会不同艺术形式下展现美的方式,获得较强的审美体验。

(四)发掘文化内涵,培养学生文化自信

在核心素养导向下开展初中语文文言文教学,同样离不开对文化内涵的发掘与提炼,这与新课标中培养学生文化自信的要求不谋而合。教师需从文本深度解码入手,构建传统与现代对话的桥梁。教师应聚焦文言文的文化基因,引导学生发现文言文中蕴含的哲学思想、伦理观念以及美学精神,包括儒家的担当意识、道家的自然哲思、墨家的实践品格等,凸显中华优秀传统文化的独特魅力,使学生在主动探索与接受熏陶中实现文化的传承与内化,在血脉深处筑牢文化自信的根基[6]。

以初中语文八年级下册第六单元为例,在教学《庄子二则》时,教师引导学生品味庄子想象奇绝的文风,如大鹏“水击三千里,扶摇而上者九万里”,感受道家追求自由、顺应自然的哲学思想,与此同时引入现代社会的快节奏与生态议题,使古老思想与现实碰撞,从而领略道家文化的当代价值。

总而言之,核心素养导向下的初中语文文言文教学,是一场重塑经典魅力、助力学生成长的教育实践。它一方面能提升学生在阅读理解、文化感知、情感体悟中的有效性,另一方面有助于学生实现语言解码、认知重构与思维进阶。因此,教师应以新课标为指引、以培养学生语文核心素养为导向,遵循初中语文文言文教学的情境还原、分层递进、知行合一三原则,通过多样化教学模式强化语言积累、优化思维训练、提升审美体验、厚植文化自信,助力学生成长为兼具民族情怀与使命担当的时代栋梁。

【参考文献】

[1]张冰.浅论核心素养视角下初中语文文言文阅读教学策略[J].语文世界,2024(32):69-70.

[2]黄源黎.文本细读法在初中语文文言文教学中的应用[J].语文世界,2024(26):65-66.

[3]王元.核心素养理念下初中文言文教学策略探析[J].甘肃教育,2024(17):76-78.

[4]杜利民.核心素养视域下初中语文文言文教学实践策略[J].天津教育,2024(12):122-124.

[5]马瑞.传统传承文化浸润:中华文化视域下初中文言文教学路径探析[J].吉林教育,2023(6):91-93.

[6]马玉霞.兴趣引导,理解为先:浅谈初中文言文阅读教学[J].中华活页文选(教师版),2023(2):21-23.