构筑思政桥梁:高中英语读写教学创新路径研究论文

2025-09-03 15:39:37 来源: 作者:xuling

摘要:课程思政与学科教学的深度融合正成为中国教育转型的重要推手与引擎。如何将思政元素与英语学科有机、有效融合,是当前“双新”背景下高中英语课程面临的关键挑战。

【摘要】课程思政与学科教学的深度融合正成为中国教育转型的重要推手与引擎。如何将思政元素与英语学科有机、有效融合,是当前“双新”背景下高中英语课程面临的关键挑战。文章概述英语学科的特殊性以及当前学科思政融合的实施现状,详细阐述当前背景下课程思政与高中英语读写教学“同向同行”的“三位一体”实施思路和创新策略,以落实立德树人的根本任务,强化英语课程的育人功能,实现“三全育人”的教育目标,并为进一步探索思政融合提供实践与支持。

【关键词】高中英语;课程思政;学科融合;读写教学

2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确强调思政教育与学科教学融合是实现“育人为本,德育为先”教育理念的核心步骤[1]。英语课程具有话题范围广、文化元素丰富、内容形式多样等鲜明特点,这使学生能接触到丰富的外国文化思想,并与之产生价值观的碰撞,所以思政教育任务责任重大,严峻复杂。一方面,高中生处于成长的“穗形成阶段”,政治思想认知仍在发展之中,需要在他人的指导下提高价值观辨别力。另一方面,英语教师往往专注于研究教学内容中的外语元素,思政融合意识相对不足,对英语教材课程思政资源的开发不足,导致学生在英语课堂中接受思政教育的机会有限,思维品质的发展也受到一定限制。因此,融思政于学科教学,双线协同开展教学活动,树立正确的社会主义核心价值观,避免“中国文化失语”,是每位英语教师必须践行的育人使命[2]。本文利用高中英语教材,深挖思政要素,政英结合,“双线”进行高中英语读写教学实践研究。下面以外研(2019)版教材选择性必修二Unit4“Breaking boundaries”为例,详细阐述融合课程思政的英语读写教学具体实施步骤。

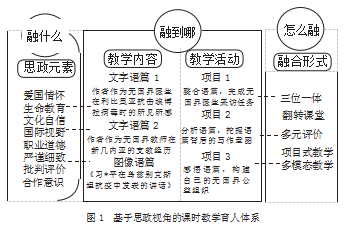

一、基于思政,构建教学育人体系图

本课时的文字语篇选自第四单元Understanding ideas部分,标题为My 100 Days with MSF。该语篇从中国无国界医生视角出发,生动地描绘了无国界医生组织(MSF)的工作日常及经历。此外,教师在现有教材语篇的基础上,又选取了人教(2019)版选择性必修四Unit 4“Sharing”中Reading and thinking部分的文字语篇进行对照学习。两个语篇在思政元素、主题意义、写作手法与语言表达特色方面高度相似,学生能够进一步理解人道主义与国际援助的深刻内涵与政治意义。

在备课阶段,教师通过调查访谈发现,学生对国际救援的认识停留在“听说过,但具体情况不清楚”的层面;当提到志愿服务这一话题时,学生通常只能想到社区服务、公益组织、志愿者等模糊的概念,也从未有机会深刻思考过其背后在推动全球团结以及国际政治与思政教育中展现的深远意义。因此,通过学习相关话题语篇,学生可以更好地了解国际救援组织,尊重生命,树立职业道德与人道主义精神,真正体会“国之担当”精神的重要性。

基于此,教师对各个语篇进行详尽的解读,并对内含的思想政治教育材料进行精细的筛选、补充和有机融合,从广度、深度、温度三个维度出发,层层深入,形成知识积累、深度学习、价值渗透“三位一体”的课程思政教学模式,以项目式教学为教学逻辑线索,激发学生的学习兴趣,构建融思政于英语教学的育人体系,如图1所示。

二、融入思政,探究读写教学新路径

(一)拓宽语言广度,融思政于语言知识

在课堂导入环节,教师与学生一起观看由授课班级学生介绍的“无国界医生组织”(MSF)短视频。在学生短时间内对该组织的基本概况有所了解后,教师引导学生对该组织进行更深层次的探索,正式开启教学。教师在小组完成课文预习的基础上创设“中国医生访谈现场”的真实情境,提出问题:“Now suppose that you were the author,what would you want to say about your volunteer experience?”学生依据语篇内容,以“访问者”和“中国医生”两种角色访谈的形式进行合作与问答。学生采访问答如下。

The interviewer:What drove you to become part of the MSF?

The Chinese doctor:I saw the bad news in Liberia,people living there were under the threat of infectious disease,all of these are heartbreaking.

The interviewer:What’s your main job responsibilities?Do you feel these challenging sometime?

The Chinese doctor:My missions include attending the patient,visiting the wards everyday and coping with medical emergency.

The interviewer:What makes you feel very impressive in the working routine?

The Chinese doctor:With our efforts and treatment,we save the two little boys in danger.I feel very honorable,and I get a sense of collaboration.

采访活动结束后,教师引导学生从情节、口头交流、肢体语言三个维度对采访进行评价。许多学生都对采访内容表达肯定,如“感受到了受访者在国际救援经历中的困难、无国界医生崇高的职业信念”等,并结合自己的思考与感悟,提出了宝贵意见,如“访问开头应使用礼貌用语表达对受访者的尊重、对医生的回答要有所肯定、要保持微笑”等。

随后,教师与学生对语篇的基本内容进行逻辑梳理整合,并设置以下问题链。

(1)What is the goal of MSF?

(2)What did he/she gain in MSF?

(3)What difficulties did they face?

(4)What makes him/her overcome the difficulties?

【思政渗透】教师大胆尝试翻转课堂教学模式,将更灵活、更开放的教学活动带入课堂,通过采访活动输出预习成果,有效培养了学生的集体智慧和团队意识。同时,教师鼓励学生迈出发现问题的第一步,反思活动并进行评价,感受批判性思维在解决、分析问题时发挥的关键作用。在教学设计中,问题链设计遵循语篇内容逻辑,层层递进,既能帮助学生对语篇内的语言知识进行广泛回顾,初步领悟到生命的意义与价值,又能让学生在真实的情境中对中国医生“工作不易、医术精湛、有责任感、尊重生命”的职业道德与信念产生深深的敬意和赞赏。

(二)挖掘语言深度,融思政于语言思辨

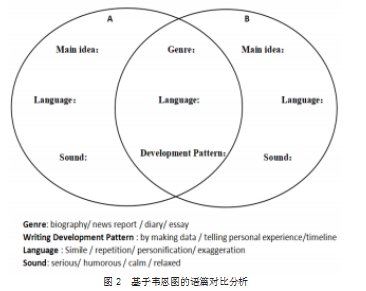

在学生进入情境、初步掌握语篇的语言知识的基础上,教师引入对照文字语篇,指导学生小组合作,从语篇体裁、写作手法、语言特色、作者语气四个维度出发,利用韦恩图(如图2所示)对两个语篇进行对比分析并做陈述。

在学生对语篇进行分析对比的过程中,为指导学生深化分析,形成清晰、有理有据的结论,教师可呈现以下问题进行追问。

(1)What’s the tone of author?Please give us some explanation.

(2)What are the basic characteristics of a diary?

(3)You think the author uses exaggeration in the article,could you provide evidence for that?

师生就上述四个维度达成共识后,教师向学生提出更深层次的问题:“作者们为何使用日记形式叙述自己的国际志愿服务经历?两个语篇虽然话题相近,但作者的语气却迥然不同。面对这种差异,你是否对无*界组织有了新的理解?”经过思考,学生回答如下。

S1:Writing in the diary can make the article more vivid,allowing us to step into the authors’working experience.

S2:When you put your heart into the volunteer activities,you may face lots of struggles,even put yourself in danger.But the process of assistance is meaningful.

在深刻领会语篇意义的基础上,教师提出了超越语篇的终极问题:“文中人物跨越了哪些人性的‘边界’?鉴于‘边界’的多样性和复杂性,是什么驱使他们坚定地向处于困境的人们伸出援手?”学生提出了“同住地球村、人人平等、生命至上”等看法,并由此将这些观点与“人类命运共同体”联系起来。至此,学生在教师的引导下领悟了语篇背后蕴藏的思政意义,并对国际救援组织的政治意义有了全新的认识和理解。

【思政渗透】学生在深入学习语篇的过程中,深刻体会到公益组织对弱势群体生命的尊重与帮助,并借助日记的写作形式和第一视角,激发了学生对职业道德的思考。学生认识到,推动世界和谐共生、和平发展的关键力量,是具有国际视野、民族感情和人道主义精神的个体。通过分析主人公的叙述语气,学生了解到在MSF中工作既富有成就,又与挑战相伴。作为“地球村”的一员,人类需要构建人类命运共同体的认知,承担社会责任和义务,并以此为荣,将这种承担精神传承下去。

(三)追求语言温度,融思政于语言实践

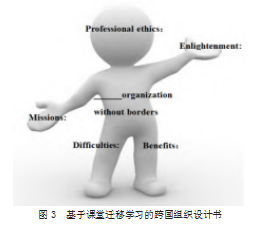

在读后阶段,教师通过运用多样化语篇资源,进一步拓展人类命运共同体这一主题的内涵,促使学生在实践中理解和运用所学内容。同时,教师鼓励学生利用本节课所学知识,结合实际,自行设计跨国组织设计书(如图3所示)。

【思政渗透】读后活动的迁移产出使学生聚焦语篇内容和意义本身,让学生结合自身经历与现实生活,初步体验职业生涯规划概念,将人类命运共同体这一政治信念投身实践,升华主题意义。

在新时代背景和新国际形势下,发展“新文科”、将常规文科思维模式与其他学科进行有机融合、提升青少年的思辨素养,既是“双新”背景下的教学目标,也是国家的重要政治任务。本节课例尝试的思考体会如下:首先,任何语篇、句子与词语都蕴含着深刻的思政意义。英语学习不应拘泥于遣词造句,而更应该关注语篇内容、聚焦主题意义、把握深刻的思政内涵。其次,融思政于英语教学不能一蹴而就,需要英语教师持续提升自身的政治敏感度与思政资源整合能力,深入研究教材中隐含的思政元素,真正让学生从课堂中汲取丰富的思政价值体验。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2023-04-20].

[2]刘晓阳.大学英语“课程思政”的实施路径研究[J].吉林工商学院学报,2018,34(5):126-128.