发现教育理念下高中学段议论文写作能力的建构论文

2025-09-03 14:54:27 来源: 作者:xuling

摘要:在信息时代与课程改革的双重驱动下,高中学段的写作教育面临更高要求,而发现教育为学生思维发展提供了实践路径。

【摘要】在信息时代与课程改革的双重驱动下,高中学段的写作教育面临更高要求,而发现教育为学生思维发展提供了实践路径。文章以近年典型高考作文题目训练为切入点,通过针对性课堂细致点评、“一对一”精细化批阅及循环式反馈等方式,引领学生走进高中议论文写作领域:首先以思维点评为突破口,以能力启发为核心,助力学生积累思想资源、搭建严密逻辑框架、灵活运用论证方法,逐步掌握议论文基本特质并上手写作;其次在持续训练中拓展思维的深度、广度与梯度,提升写作思维能力;再次引导学生探索擅长的写作领域与方向,形成具有个人特色的写作语言与风格;最后打通“读—写—改—升”的循环提升链路,为学生终身写作能力的发展赋能。

【关键词】高中语文;新课程理念;议论文;写作能力

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出高中语文学科四大核心素养,其中“思维发展与提升”是高中生较难仅通过阅读与解题达成的目标。该素养所涵盖的“直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维”在实际教学中缺乏有效的课堂训练支撑与实践依托,而“深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性”等思维品质提升的能力要求也缺乏明确的评价标准与实施路径。尤其面对初高中衔接及新课标要求,高中学生需完成从记叙文到议论文的思维方式转型升级,面临着思维范式转换的巨大挑战。

高中学生议论文写作的核心问题在于未打通思维逻辑,无法在限定时间内完成写作,具体表现为以下几点。第一,关键词逻辑断裂,仅聚焦单一关键词,将议论文写成话题作文;第二,议论切入点模糊,观点与具体事例脱节,以举例、叙述代替深度分析,论证乏力;第三,段落内部逻辑松散,提出观点后缺乏原因、本质等维度的分析,论证方法单一,思考浮于表面;第四,段落间逻辑缺失,结构多为简单并列,衔接无思维递进,段落次序可随意调换;第五,语言逻辑失衡,记叙、抒情性语言占比过高,议论语言的严谨性、专业性不足;第六,整体结构固化,未梳理经典文本的逻辑路径,结构松散、模式重复,难以突破提升。

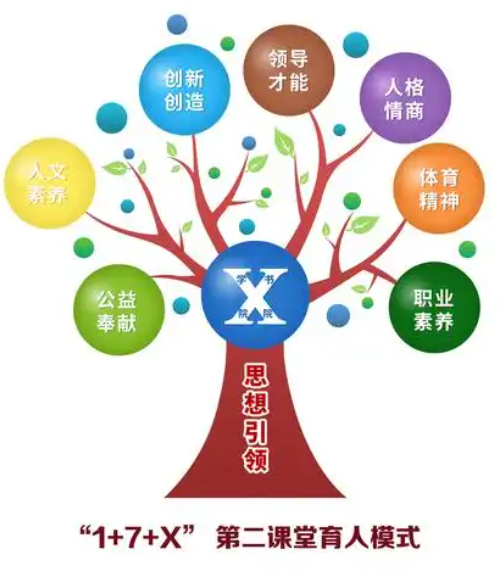

发现教育理念为提升高中生写作思维能力提供有效路径,其价值导向以“发展观”重构学习行为,重在启发、唤醒与赋能;提升路径秉持“发现观”,通过激发、发现、成全学生以尊重个性;发展重点聚焦自我发现、激趣探索与创造未来,以“创造观”赋能素养提升;评价体系融合自我评价、过程评价与多维评价,以“终身观”观照发展进程。总之,发现教育引导高中生思维逻辑能力从以下六个方面实现提升。

一、精确立意为方向:审题立意为基点

“意犹帅也,无帅之兵,谓之乌合。”高中阶段学生需要学会在复杂的现象和问题中确定写作观点及论述方向。根据布鲁姆的教育目标分类学,这属于认知领域理解与分析层次。在高一学段,学生应构建议论文写作能力,学会精准立意,这要求学生能够准确理解作文题目所蕴含的核心思想,结合题目中关键词确立中心思想。具体表现为:首先,明确作文题目关键词的深层内涵;其次,建立两个或者多个关键词之间的深层联系。

要做到立意精准深刻,学生要学会仔细研读题目中的每一个关键词。以2024年全国高考甲卷为例,其作文主题“坦诚交流”作为核心概念,需明确其内涵与外延。在概念内涵层面,“坦”意为平而直,“诚”指真诚、真实,“交流”即把自身所拥有的传递给对方,包含意识、物质、心灵的相互沟通,“坦诚交流”则是不隐瞒、不修饰本真,以真实状态与他人沟通相见。在概念外延层面,纵向体现主体间的交流方式,如个人之间、集体之间、国家之间的交流,横向指向不同领域的交流,如科学、教育、文化等层面的互动。又如2023年上海卷的主题:“一个人乐意去探索陌生世界,仅仅是因为好奇心吗?”重在引导学生思考探索陌生世界背后的多元动因,学生立意时不能简单肯定或否定好奇心的作用,而须深入挖掘个人成长、社会发展等深层因素。

在写作教学中,教师可引导学生通过分析题目关键词、限定词等,精准把握立意方向。具体而言,可将题目进行语法拆分,提取主谓宾等核心成分,深入剖析命题意图。同时,让学生针对不同类型的题目生成多种立意,通过比较分析,逐步提升立意的精准度。在单独批阅学生作文时,教师可采用问题引导法,通过“题目传递的核心信息是什么”“中心观点如何表述更精准”“可从哪些角度发散思考”等问题,引导学生聚焦思维焦点,在作文写作中构建清晰的立意框架,打通逻辑脉络。

二、严谨结构强逻辑:布局谋篇在笔先

皮亚杰的认知发展理论指出,高中生能够进行形式运算思维,但还不够成熟。在议论文写作中,他们需要学会组织有效的论证层次与论据来合理地证明论点[1]。高中生在结构方面可能会出现议论起点不够精准、段落划分不合理、层次间缺乏过渡等问题。教师可以从分析优秀范文的结构入手,引导学生模仿写作,从形式上建立宏观思维框架。在批改作文时,教师应着重关注结构的完整性和逻辑性,对学生文章中结构不合理的地方进行详细批注,指出问题,引导学生熟悉逻辑建构方法,建立有效逻辑推理模式。

以2024年全国Ⅱ卷“我们每个人也都在不断抵达未知之境”为例,确立逻辑结构前,需要明确中心句特征,即内容聚焦“我们”的行为,时态指向未来(追求与方向),价值观体现“未知之境”的理想引领。结构设计可将“过往经历”作为基础、“现实条件”作为支撑、“未来目标”作为方向,采用“过往—现实—展望”的逻辑框架。又如2023年北京卷的作文“续航”,可以用“总—分—总”结构,开头总述其多元内涵(如电子产品续航或目标追求的持续动力),中间分论个人成长需续航(如智力、能力、艺术追求的坚持),社会发展需续航(如科技瓶颈中的持续创新),结尾强调其对个人与社会的意义。

构建议论文结构,可从浅层次和深层次两方面入手。在浅层次上,需掌握并列式、递进式等常见结构模式。并列式适合多关键词关系型题目,在论述多元文化融合意义时,可从丰富内涵、促进交流、增进理解、强化自信等并列维度展开。递进式则利于深层剖析,可按“现象呈现—问题分析—原因挖掘—策略提出”的逻辑推进,同时注重段落衔接,通过过渡词句增强逻辑连贯性。在深层次上,结构是思维流程的外在体现,关键在于引导学生深入思考现象本质,通过针对性训练与讲评,使其学会有层次、有效率地表达思考,将常见思维框架内化为写作习惯。

三、充实论据细处理:论据处置精选择

建构主义学习理论指出,学生应在已有知识经验的基础上构建新的知识体系。论据是议论文的血肉,充实而恰当的论据能够增强文章的说服力。“夫立言之要,在于有物。”高中生知识储备处于一个逐步丰富的过程,需要将所学的知识以及生活经验转化为议论文中的论据。写作要做到论据充实恰当,学生在平时可经常阅读与人物及历史事件相关书籍,思考重大事件和人物事迹背后的社会、文化、个体价值,关注科技发展、社会治理、文化创新等方面的时事,紧密贴合社会发展趋势,将其纳入自己的素材库。

以2024全国Ⅰ卷的“科技发展带来问题”为例,学生在写作时,可引用人工智能发展、航天探索、网络游戏沉迷等新闻事件。而2024全国甲卷“坦诚交流”则可以紧密联系现实生活及学习生活具体案例,简洁化叙事,灌注情感与思考,于细微处见“论据”情与理结合的力量。2024天津卷的主题为“自定义”与“被定义”,则需要联系古今中外评价相关事件及人物,选择较小的切入点展开深入论述。

要用好系统化整理的素材,需按主题、类型、领域分类归档,以便写作时快速检索适配论据。使用时,要打通行文逻辑与推理脉络,确保论据与论点高度契合,避免生硬堆砌。围绕论据的内涵、本质、原因、价值等维度展开简要分析,清晰阐明其与论点的逻辑关联,让论据真正成为支撑论点的有效基石。

四、论证方法全维度:阐释道理多途径

“理不辩不明。”在议论文写作中,运用多种论证方法能够使文章的说理更加透彻,更具说服力[2]。以2024年北京卷的“历久弥新”为例,该文章着眼于传统、经典、精神、文化在当代的发展与“常新”的趋势进行了明确的表述,关键词之间的逻辑关系非常明确。学生可采用多样化论证方式强化说服力,结合现实案例(如文化创新实践),引用“文化自信”相关论述,化用教材中传统文化篇章的思想内核,通过比喻形象化阐释文化发展规律,对不同领域、国家的文化现象进行类比与对比,综合运用多种方法增强论证的力度与深度。针对2022年全国Ⅰ卷作文,学生可运用对比论证,将注重“本手”、夯实基础而成就“妙手”的棋手,与急于求成、落入“俗手”的棋手进行对照,凸显“打好基础方得进阶”的论点。学生也可以结合因果论证与假设论证,剖析“本手”作为“妙手”之因、“俗手”源于基础薄弱的逻辑关系,增强论证严密性。针对2023年全国新高考Ⅰ卷的作文,学生可通过举例论证,列举真实或虚构的故事(如历史典故、文学叙事)展现故事的感染力。学生还可以运用道理论证,引用名人名言(如“故事是人类最早的教科书”)阐释故事在文化传承中的根基作用,或借助对比论证,区分不同类型故事(如神话传说与现实叙事)在价值引导、情感凝聚等领域的不同力量,深化论证层次。

五、准确精练有文采:语言魅力中表达

维果茨基的社会文化理论强调语言在思维发展中的重要作用,准确的语言有助于学生更精确地表达自己的思维内容。高中议论文语言要求简洁、严谨、客观:简洁就是要用较少的文字表达较丰富的内容;严谨体现在用词准确、风格统一;客观要求学生尽量避免主观情感渲染,以冷静理性态度进行论述[3]。

“文以辩洁为能,不以繁缛为巧。”议论文的语言要求准确表达观点,同时精练有力。以2024上海卷作文“认可度”为例,它着眼于判别事物,是一篇有理论深度的作文题目。在语言表达上,可依据题目特性选用科学严谨的文风;在词汇选取上,可融入新闻传播、认知心理、大众文化等领域的专业术语,借助关联词及定语、状语的精准修饰强化逻辑关联;在事例选取上,可聚焦科技前沿、人工智能等领域的创新成果,以兼具时代性与典型性的素材支撑论述;在句式运用上,可采用结构复杂的长句、复句或规范的常式句,通过层次分明的语法架构展现思维的缜密性与逻辑的严谨性。教师在批阅时,需侧重语言准确性,对用词不当、语义模糊处标注纠正,强化词语辨析(如情感色彩、语体特色)与句式区分(如长句/短句、整句/散句)。教师可通过语段赏析、病句修改、微写作训练等方式,提升学生语言精准度,同时鼓励学生品读中西方经典论著,模仿其严谨的用词、句式及行文风格,逐步形成个性化的准确表达习惯,提升语言素养。

六、一线贯穿读写改:系统化推进写作

建构主义视域下,议论文写作能力提升是“阅读积累—写作实践—批阅反思—能力强化”的主动建构闭环。从批阅维度看,高中生议论文写作能力培养需聚焦立意、论据、论证、结构、语言等核心要素。教师可通过课堂细致点评、“一对一”精细化批阅及循环式反馈,引领学生进入写作领域。教师应以思维点评为切入点,以能力启发为核心,助力学生积累思想资源、搭建严密逻辑框架、灵活运用论证方法,掌握议论文基本特质。教师还应在持续训练中拓展学生思维的深度、广度与梯度,提升其写作思维能力,同时引导学生探索擅长的写作领域与方向,形成具有个人特色的写作语言与风格,最终打通“读—写—改—升”的循环提升链路,为学生的终身写作能力发展赋能。

【参考文献】

[1]周晨.基于建构主义的公安公文写作教学探索[J].应用写作,2020(2):35-38.

[2]陆秀珍.让议论文说理开出形象之花:以升格“文心一言”所写高考作文为例[J].应用写作,2024(10):44-48.

[3]陈英莉.围绕思辨多管齐下:高中语文思辨性议论文写作教学新探[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2024(11):23-24.