初中语文自读课文批注式阅读教学研究论文

2025-09-03 14:34:18 来源: 作者:xuling

摘要:文章阐述批注式阅读在初中语文自读课文教学中的应用价值,从四个方面提出了初中语文自读课文批注式阅读教学的策略。

【摘要】批注式阅读是一种高效的自主阅读方式,对于部编版初中语文自读课文的阅读教学具有重要的应用价值。文章阐述批注式阅读在初中语文自读课文教学中的应用价值,从四个方面提出了初中语文自读课文批注式阅读教学的策略。

【关键词】初中语文;自读课文;批注式阅读;自主阅读;教学策略

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出,阅读教学要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品位,优化阅读方法,发展自主阅读能力[1]。在这一背景下,自读课文应运而生。与教读课文不同,自读课文更加注重学生的自主阅读和独立思考,教师的任务也由“教”转变为“导”。然而,在实际的初中语文教学中,许多学生在自读过程中常常抓不住重点,阅读效率低下,影响了自读课文的教学效果。面对这一问题,批注式阅读这一行之有效的阅读教学方法进入了教师和学生的视野。

批注式阅读在初中语文自读课文教学中的引入,契合新课标关于培养学生自主阅读能力的要求,可以为学生语文核心素养的提升开辟新的路径。学生在自读过程中通过批注勾画、圈点评注等方式,将内化于心的感悟外化于纸笔,不仅加深了对课文字里行间的理解,而且也在无形中形成了良好的语文学习思维[2]。这种将阅读与思考紧密结合的学习方式,对于开发学生语文潜能、提升学生语文综合运用能力有着重要意义。同时,批注式阅读也为教师精准把握学情、优化教学策略提供了可能。学生的批注是对课文知识的提炼与课文内涵的领悟,既能折射出学生对知识的认知水平,也能反映其思维的深度和广度。教师通过分析学生的批注内容,能够准确诊断学生在自主阅读中存在的问题和疑惑,进而采取有针对性的教学策略,最终达成育人目标。

一、提高科学认知,强化科学意识

(一)区分两种课型,明确引导角度

部编版初中语文教材将课文分为“教读”和“自读”两种类型,意在加强师生对不同课型的认识。教材采用双线结构,教读课文和自读课文交错编排,相辅相成,共同助力学生完成单元学习目标[3]。在教学实践中,教师要根据课型特点适时转变角色。以部编版九年级上册的教读课文《敬业与乐业》和自读课文《论教养》为例,在教读课文《敬业与乐业》的教学中,教师要通过深入讲解文章的体裁、作者观点、文章结构、论据类型、论证方法等内容,引导学生积累阅读议论文的经验。而在自读课文《论教养》的教学中,教师要给学生更多的时间和空间进行自主探索,成为“助学促读”的引导者。教师可以提供一些阅读提示和思考问题,鼓励学生运用在《敬业与乐业》中学到的议论文阅读方法,分析《论教养》的作者观点、论据类型、论证方法等,在实践中内化知识、提升能力。当然,自读课文教学绝非教师完全放手,而是要在关键环节给予适度引导。如在学生自读《论教养》后,教师可以引导学生比较《敬业与乐业》和《论教养》这两篇议论文的异同,总结议论文的特点。教师还可以引导学生探讨文章中“凡职业都是有趣味的”“必须以尊重的态度对待别人”等观点,联系现实生活谈谈自己的看法,促使学生将语文学习与社会实践相结合。

(二)实施批注式教学,培养学生的批注习惯

在初中语文自读课文教学中,教师要充分利用教材中的旁批,将其作为引导学生自主阅读的重要工具。旁批是自读课文区别于教读课文的显著特点,它不仅能为学生的自学提供方向,也是教师备课和授课的参考。教师在教学中可以将旁批作为与学生互动的切入点,课前引导学生针对旁批提出的问题进行探究,课上则基于学生的疑问展开讨论,以旁批为纽带串联课堂教学,引导学生深入理解课文内容。

同时,教师在日常教学中要自觉渗透批注理念。无论是自读课文还是教读课文,都应该为学生创设批注式阅读的环境。尤其在自读课文的教学中,教师更要设置专门的批注指导环节,培养学生的批注意识,提升学生的自学能力。怎样批注呢?就是读书时,用一套自己规定的符号,在书页上标出文章中的重要词句,点出精彩疑难之处,并加以点评。一边阅读一边圈点批注,既可以深化对文章的理解,也可以加强记忆。另外,批注时使用的符号应该是固定的,不要随意改换,符号的种类也不宜过多。学生在批注实践中逐步养成习惯,自主学习能力必将得到提高。

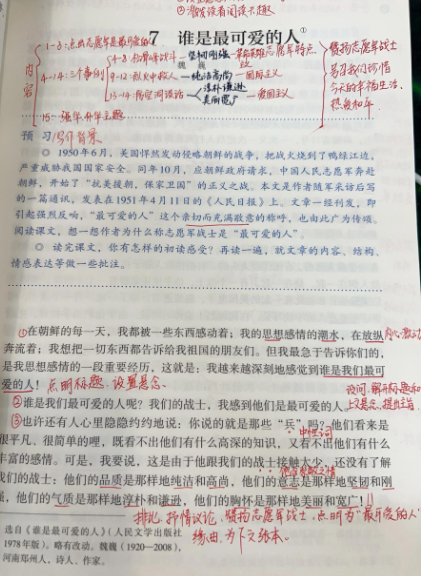

二、关注文本类型,明确批注角度

在进行批注式阅读教学时,教师要引导学生关注不同文本的特点,根据文章类型采取恰当的批注角度。

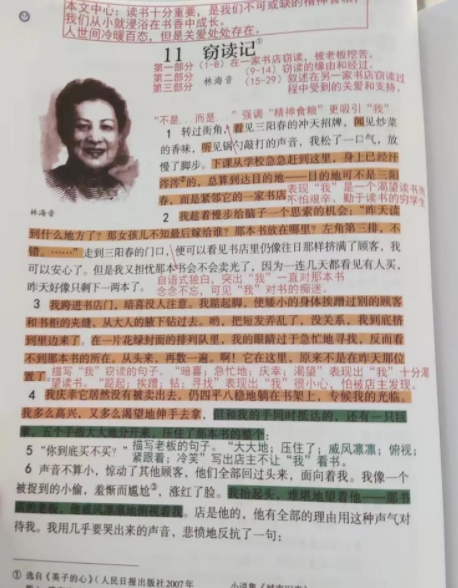

(一)关于记叙文的阅读批注

在记叙文的批注式教学中,教师可引导学生重点关注情节、环境、细节描写与人物形象塑造。以《溜索》为例,学生在批注时,首先,要梳理故事情节,厘清“发现怒江—准备过溜索—牲畜过索—人员过索”的叙事线索,把握故事的起承转合。其次,要留意环境细节描写,如“万丈绝壁飞快垂下去”“怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流”等,领悟这些句子所营造的惊险氛围。再次,要关注人物细节刻画,如“(首领)眼睛细成一道缝,先望望天,满脸冷光一闪,又俯身看看,腮上绷出筋来”体现了人物沉着冷静又经验丰富的特点。最后,还要分析作品如何通过细腻的心理描写和动作细节,展现人在极限环境下的生存状态,进而把握小说对生命顽强与人性坚韧的深刻表达。

(二)关于议论文的阅读批注

在议论文的批注式教学中,教师可引导学生关注作者的论证思路和论证方法。以《驱遣我们的想象》为例,作者首先从文艺发展史入手,指出文艺是文字的集合体;接着列举一诗一文的例子,阐明作为读者看到文字不是目的,而是要驱遣我们的想象,走进作者的心灵;最后总结,必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验,得到人生的受用,层层深入地阐释了文艺阅读的本质。这样的批注分析可以帮助学生把握议论文的论证思路,提升文本解读能力。文中最主要的论证方法是举例论证,教师可以引导学生对相关事例进行批注:文章列举了王维“大漠孤烟直,长河落日圆”的例子和《海燕》中的片段,具体有力地论证了如何驱遣想象,接触作者的所见所感,走进作品的意境,增强了文章的说服力。

(三)关于诗词的阅读批注

在诗词的批注式教学中,教师可引导学生从意象、结构、意境等角度赏析作品。以《断章》为例,该诗通过“桥—楼—窗—梦”四个空间意象构建出纵深的视觉层次,巧妙地展现了人与人之间的观看关系。诗中“看”字的重复使用形成呼应,暗示人既是观看者也是被观看者,体现了视角的互换与循环。“装饰”一词的双重运用更具匠心,明月可以装饰你的窗子,而这一切又可能成为他人梦境的装饰。诗人通过这种巧妙的结构设计,抒发了人在社会关系网络中既是主体又是客体的哲理性思考。

三、注重实际运用,全面批注自读课文

(一)自读感悟,自由批注

在自读课文的教学中,教师要充分发挥学生的主体作用,引导学生通过自主阅读和批注,逐步实现对课文的深入理解。自主批注可以包括对生僻字词的注解、对作者生平的梳理以及对课文内容的提炼和质疑等,目的是帮助学生在轻松自然的状态下建立对文本的初步认知[4]。以《蒲柳人家》为例,学生可先标注生动的人物描写,如“一丈青大娘大高个儿,一双大脚,青铜肤色,嗓门也亮堂”;在感兴趣的情节处做标记,如一丈青大娘教训纤夫的场景。这样开放式的批注过程能够激发学生的阅读兴趣,为下一阶段的深入分析打下基础。

(二)再读赏析,规范批注

在学生初步理解课文后,教师要引导学生进行深入的赏析,并对批注过程进行规范指导。这一环节旨在帮助学生透过语言表象,揣摩作者情感,领悟深层内涵,同时形成严谨的批注习惯。在深度阅读阶段,学生对《蒲柳人家》的批注应聚焦艺术特色的多维解析。在人物刻画上,可重点关注一丈青大娘性格的双面性——既有“断喝一声”训斥纤夫、“折断了一棵茶碗口粗细的河柳”的霸气,又有对何满子“心尖子,肺叶子,眼珠子,命根子”的疼爱,这种矛盾统一的性格特征体现了作者深厚的人物塑造功力。在叙事结构上,文章通过教训纤夫、管教孙子、私塾教育等递进性情节,展现了人物性格的丰富层次。在语言艺术上,“腌臜”“捯气”等方言俚语的运用,既增添了生活气息,又彰显了乡土特色。学生通过这种系统化批注,能更深入地把握作品的艺术价值。

(三)精读深化,交流批注

批注式阅读不应止步于个体思考,而是需要通过课堂交流碰撞出思维的火花,促使学生实现认知的升华。在学生完成个人批注的基础上,教师要善于发现文本中最具探讨价值的问题,引导学生立足各自的批注心得展开深度对话。这种对话不是简单的成果展示,而是要通过同伴互助的方式弥补自主阅读的盲点,实现对文本的多维解读和深层理解[5]。

在批注交流阶段,教师可以引导学生围绕作品的深层主题展开探讨。对于一丈青大娘与何大学问的形象对比:一个是土生土长的农村妇女,性格直率,行事果断;一个是向往文化的乡村男性,虽“咬文嚼字”却又保持着淳朴本色。这种对比折射出当时乡村社会的文化认知与价值追求。更值得探讨的是作品展现的教育观念转型,从老秀才的“诗云子曰”到周檎的新式教育,体现了传统教育与现代教育的碰撞。教师可组织学生从这些角度深入探讨,启发他们在交流中形成对作品主题的多维认识,理解作者对乡村教育变革的思考。

四、及时评价反馈,检验批注成果

批注成果的评价反馈是检验学习效果、优化教学策略的重要环节,需要建立科学的评价体系和及时的反馈机制。教师既要关注批注的形式规范性,也要重视批注的思维深度;既要肯定学生的独特见解,也要指出学生理解中存在的偏差。评价不应流于表面的褒贬,而要着重引导学生在反思中提升批注质量和阅读水平。同时,教师要善于发现批注过程中的共性问题,及时调整教学策略,推动整体教学水平的提升。

以《唐雎不辱使命》的批注评价为例,语言层面,教师应关注学生是否准确标注了文言重点字词和文言特殊句式,如“秦王不说”的“说”等通假字,“缟素”等词类活用,“以”“而”“虽”等多义词,这些批注反映了学生对文言文表达特点的理解程度。在情节和人物的批注上,要看学生是否关注到了秦王和唐雎在事件全过程中态度的变化,一个先倨后恭,“使人谓—不悦—怫然怒—色挠—长跪而谢之”;另一个先恭后倨,“临危出使—沉着应对—针锋相对—挺剑而起”。由此形成了鲜明对比,秦王是色厉内荏、外强中干的*老虎,唐雎是临危不惧、机智果敢的伏虎英雄。同时,教师要引导学生在批注中探究作品的主题,即唐雎以“布衣之士”的智慧与气节对抗“天子之怒”,展现了战国时期士人阶层的精神追求。学生的批注应体现对这一历史背景和思想内涵的思考,理解作品所体现的人性尊严和民族气节。

批注式阅读作为一种行之有效的教学方法,为提升初中语文自读课文教学开辟了新的路径。通过科学认知批注本质、明确批注角度、规范批注过程、及时评价反馈等策略的综合运用,教师能够有效提升学生的自主阅读能力和语文核心素养。基于此,教师要在教学实践中持续探索,根据学情因材施教,创新批注方法,丰富批注内容,使批注式阅读更好地服务于学生的成长。

【参考文献】

[1]许健.初中语文自读课文批注式阅读策略[J].教育科学论坛,2024(29):64-66.

[2]樊宴嘉.统编版初中语文自读课文批注式阅读教学研究[D].苏州:苏州科技大学,2023.

[3]吕雯.批注式阅读在“部编版”初中语文自读课文教学中的应用[J].新课程研究,2023(6):129-131.

[4]黄芪.基于批注式阅读的初中自读课文教学研究[D].长春:吉林外国语大学,2022.

[5]吴湘依.部编本初中语文自读课文批注式阅读教学策略研究[D].武汉:华中师范大学,2020.