信息技术在小学数学教学中的应用案例分析论文

2025-07-22 16:31:41 来源: 作者:xuling

摘要:本文聚焦信息技术在小学数学教学中的综合实践,探讨其在数与代数、空间与图形、统计与概率等教学领域的应用现状,以及在数学建模、探究和游戏等综合实践活动中的具体表现。

摘要:本文聚焦信息技术在小学数学教学中的综合实践,探讨其在数与代数、空间与图形、统计与概率等教学领域的应用现状,以及在数学建模、探究和游戏等综合实践活动中的具体表现。针对信息技术的应用对教师素养、设备技术保障及学生学习独立性提出的新要求,本文提出加强教师信息技术培训、优化教学资源建设和引导学生正确使用信息技术等策略,以提升信息技术在小学数学教学中的应用效果。

关键词:信息技术,小学数学,综合实践

现代信息技术使得复杂的数学概念和抽象问题得到生动展示,提高了教学的直观性和趣味性。通过实时反馈和多媒体演示,教师能更有效传达知识点,及时了解学生对知识的理解情况,从而调整教学策略,提高教学效果。

一、数与代数———利用信息技术来增强数的直观性

1.数形结合,思维可视化

将信息技术应用于小学数学教学中,教师可通过电子白板来增强数的直观性和学生对数学知识的理解,这在数与代数的教学中显得尤为重要。电子白板作为主流的信息化教学工具,不仅保留了传统教学方法的优势,还展示了其独特的优点。其具有出色的功能性、卓越的互动能力和丰富的教育资源,能够推动课堂教学的信息化发展,进而实现教师的教和学生的学之间的有机结合和多样化互动。电子白板的屏幕批注和智能化绘图功能,使得师生双方在互动过程中可以随时记录和批注,既能让学生有效展示创意和思维方式,也能使教师根据需要适时调整课堂教学流程。借助数学工具箱里的平面智能工具,教师为学生创造一个能深入展示思维旅程的场所,让他们在实际操作和思考过程中独立探索并有所收获。

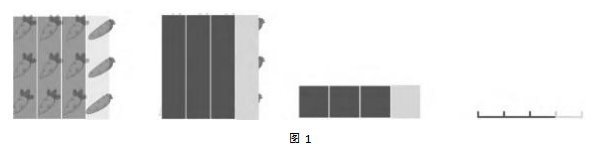

以“倍的认识”这一主题单元教学为例。小学生由于年龄特性和日常生活经验有限,单靠教师的解释和教具的演示较难理解某些数学概念,难以实现从物理概念到图形概念,再到数学概念的抽象转换。教师可以通过多媒体教学手段为学生搭建学习的桥梁(见图1),根据教材内容和教学需求,将静态与动态相结合,在萝卜图像的基础之上,利用形状及动画功能,化繁为简,从具象到抽象,帮助学生更好感知数形关系,并在此基础上对所学内容进行解读。研究表明,学生感知能力越强,其学习和记忆效果越好,概念的构建也更为明确。因此,在教学过程中,教师将抽象概念具体化,能有效培养学生的想象力和理解能力。

2.便捷交互,思维精彩化

在教学中,信息技术的应用能够使智能交互更加便捷,从而显著提升教学效果。电子白板配备的放大镜、聚光灯和板中板工具具有精准对焦功能,放大镜可以自由调整放大的区域,以凸显关键点;聚光灯能够调整其尺寸、形状和亮度,实现锐化效果;板中板可以选择性展示某些区域,既关注学生的个人体验,又能灵活有效地进行教学。

例如,在教授“百以内数的认识”时,教师利用聚光灯和数轴选择性展示部分教学对象,使学生更好地理解数字之间的顺序和位置关系,并逐步培养他们的无限思维能力。通过这种半具象的图形展示,学生对数学概念的感受更加深刻。当一年级的小学生看到聚光灯下密集的100个数字时,他们惊叹于数字的多样性。此时教师关掉聚光灯,学生发现100个数字仅是数轴的一小部分,这种对比能够激发学生对数字之间差距的好奇心,学生的思考潜力也因此被进一步激发。

3.妙用动画,思维递进化

在教学中应用信息技术,妙用动画,能帮助学生实现思维的递进。小学数学中量度方面的学习内容包括元、角、分的概念及其相互关系的探究;通过钟表和24小时计时法,结合生活经验,体验时间的长短,理解年、月、日的关系;在真实环境中了解克、千克、吨,进行基础单位转换,并处理与日常生活相关的计量单位问题。学生需要在真实环境中进行理解和体验,才能掌握这些知识。其中一部分知识可以通过触摸、测量实物而习得,另一部分受条件限制无法开展实物学习的知识,则可以利用信息技术辅助学习。

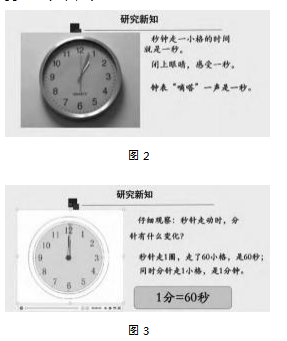

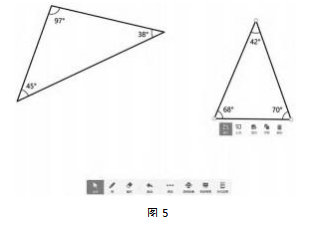

以一年级上册“认识钟表”一课教学为例。本课教学内容包括认识钟面,感受一分钟的长短,认识时针、分针、秒针。教师可以通过课件播放闹钟“嘀答、嘀答……”的声音,引出课时主题。接下来,教师出示学具钟表,要求学生仔细观察钟面,与同桌交流已知的知识。随后,教师在课件中出示大的钟面,学生通过补充钟面各部分名称,描述时针、分针、秒针的运转情况(见图2)。最后,教师启动程序装置,让时针和分针开始转动,学生观察一个小时内时针和分针的变化,进而理解1小时等于60分钟(见图3)。

在上述案例中,应用PPT课件中的视频插入技术直观展示钟面的知识,通过课件集中学生的注意力,避免了学生各自摆弄学具导致的课堂效率低下的情况,使交流更有效。通过情境演绎,直观展示时针和分针的变化情况,引导学生感受“一分钟”的长短。动画课件直观、清晰地反映了钟面的知识,让学生在观察、体验、感悟中掌握本课内容,解决了学生知识理解上的难点。

二、空间与图形———利用几何画板来增强对空间的理解

教师通过几何画板拓展实验手段,能增强学生对空间的理解。在学习图形和几何相关知识的过程中,运用几何画板的绘图、旋转、平移、图形变换等功能,教师能够制作出实用辅助课件,有助于学生更好地观察、思考和总结,真正培养他们的空间观念。

1.身临其境,感受空间图形

将生活融入课堂或将课堂实践于日常生活中,能有效提升学生的综合能力和素质。例如,在教授“空间与图形”这一主题时,为使学生对空间图形形成基础认识和掌握,教师需用学生能看到和触摸到的事物描述和解释课本上抽象的图形和文字。例如,在教授平面图形平移过程中,教师利用多媒体技术帮助学生深入思考图形移动的各个环节。借助日常生活中的实例,如缆车移动、旋转木马和摩天轮等图片(见图4),引导学生探索图形移动在实际生活中的应用场景,使其能真切体验到平面图形移动的实际应用,进一步加深对空间图形的理解。

2.实时测量,突破教学难题

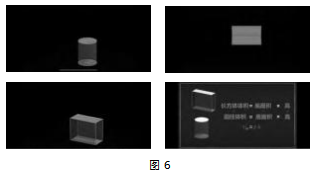

小学生在实际操作中精细度不足,再加上课堂环境的限制,实验中的误差容易增加。以“三角形的内角和”一课的教学为例。学生较难完全依赖实际操作来验证和理解内角和为180度的概念。而几何画板在教学中的应用则让学生能够更加直观地观察和操作(见图5),教师创建任意三角形,学生可以随机调整各角度并实时测量其内角度数,在此过程中,学生发现三角形始终保持内角和为180度。几何画板的实时测量功能消除传统实验中操作不当容易导致的误差,允许多次实验和随机数据的采集,增强了概念的说服力和学生对数学关系的理解。

3.动态设计,知识无缝连接

在中高年级的图形教学中,面对复杂、抽象和立体问题的突出挑战,传统教学工具往往难以用简单语言解释清楚,此时信息技术的应用就显得尤为重要。例如,在推导圆柱体积公式时,需要将圆柱底部均匀划分为多个部分,并组合成一个长方体。实际教学中,将圆柱底部分为16个部分,学生尚能实际操作,但若分为32个、64个或更多部分,操作既耗时又具挑战性。此时,教师可以使用多媒体工具播放视频辅助教学(见图6)。传统教学方法较难让学生亲身体验时,多媒体教学能够有效展示复杂和细致的实验变化,解决教学中的重点和难点问题。

三、统计与概率———工具软件,解放学生时间

在统计学习中,学生需要经历从数据收集到整理,再到描述、分析和推断的完整过程,培养对统计与概率知识的直观认识。教师可以在教学中融入信息技术,构建随机事件的数学场景,利用投票系统设计调查问题,学生进行投票,教师收集反馈信息。基于接收端的投票统计数据,教师能实时了解学生的学习进度,适时调整教学策略,优化教学方法,提升小学数学教学数字化水平。

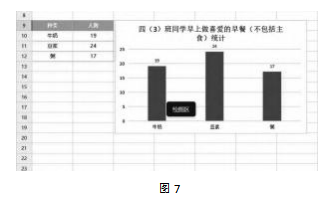

Excel软件在这种课程中尤为适用。例如,在教授四年级上册“条形统计图”一课时,学生被分为四组进行信息统计,然后将数据输入Excel表格,通过求和计算数据。这种方法大大缩短了计算时间,迅速验证了统计结果的准确性。随后,教师利用Excel绘制条形统计图(见图7),使学生更加直观地理解条形统计图的功能———明确展示统计数据的具体数量。这种方式不仅缩短了教学时长,还为学生提供了更多时间和精力去深入分析教学成果。

四、综合与实践———利用平板上的数学游戏激发学习兴趣

多功能教学软件中的课堂活动在小学数学教学中有着广泛应用。

1.提升学习兴趣

课堂活动以其丰富的形式和生动的呈现方式,如趣味分类、超级分类、知识配对等,能够有效吸引学生的注意力。对于小学生来说,这种充满趣味性和互动性的活动形式,提升了他们对数学学习的兴趣。例如,在教学图形分类时,教师组织超级分类活动(如图8),让学生将不同形状的图形拖拽到相应的类别中。如此一来,原本枯燥的分类学习变得充满乐趣和挑战,学生乐于学习新的数学知识,并在趣味学习中有效掌握相关知识。

2.增强互动性

学生在传统课堂教学中的参与度往往有限,而白板的课堂活动为师生互动、生生互动提供了良好的平台。教师可以利用白板组织学生分组进行课堂活动竞赛(如图9),学生在竞争的氛围中积极思考、踊跃参与。如在知识配对活动中,学生通过合作,快速将数学概念与相应的例子进行配对,不仅加深了对知识的理解,还培养了团队合作精神。

白板中的课堂活动为小学数学教学带来了新的活力,在提升学生学习兴趣、增强课堂互动性、巩固知识和培养学生思维能力等方面发挥了作用,有效提高了小学数学教学质量和效果。随着科技的快速发展,多媒体信息技术能够将数学概念以生动方式呈现给学生,从多个角度激发学生的感官体验和主动探究的学习热情。教师需要不断进行学习,掌握各种有助于教学的软件工具,并根据教学内容的重难点选择最适合的软件,实现现代信息技术与教学的深度整合,从而打造高效教学课堂。

信息技术与数学教学有机结合,能有效提升学生的学习兴趣和理解能力。利用多媒体课件、互动白板、虚拟实验等工具,教学过程变得更加生动直观,学生对抽象数学概念的理解更加深入。通过信息技术手段,教师能够针对不同学生的学习特点和需求,提供更加有针对性的辅导和支持,极大提高了教学效率。信息技术促进了学生自主学习能力的培养,拓展了教学资源和学习空间,为实现高效、互动、个性化的数学教学提供了坚实保障。

参考文献

[1]刘悦红.信息技术与小学数学实践活动课的融合探究[J].辽宁教育,2019(5):60-62.

[2]芦慧.深度融合“多”媒体交互共学创未来[J].数学之友,2023,37(7):83-85.