新文科背景下应用型本科院校旅游管理专业课程体系研究论文

2025-07-22 16:24:17 来源: 作者:xuling

摘要:文章于2023年7月至2023年8月对原山西师范大学现代文理学院和运城学院旅游管理专业已经完成学业、有实习经历和求职经历,并有一定就业感知的毕业生进行问卷调查。

摘要:文章于2023年7月至2023年8月对原山西师范大学现代文理学院和运城学院旅游管理专业已经完成学业、有实习经历和求职经历,并有一定就业感知的毕业生进行问卷调查,从课程相关性描述统计、课程满意度描述统计、旅游管理专业课程重要性分析、基于毕业生对旅游管理课程体系建议的分析四个方面着手,对新文科背景下应用型本科院校旅游管理专业课程体系进行了研究,并提出相应建议。

关键词:课程体系;旅游管理专业;新文科;毕业生评价;应用型本科院校

2015年,教育部与其他相关部门共同发布公告,引导部分地方普通本科高校向应用型转变[1]。高等院校作为高素质人才的培养基地,肩负着为行业输送高素质人才的重担,而高校的课程体系则是保证人才培养质量的核心要素,也是实现人才培养目标的重要载体。当前,旅游市场对旅游管理专业人才的需求旺盛,在国内高等院校中开设旅游管理专业的院校已有半数。但根据教育部公布的最新全国高等学校名单可以发现,截至2023年6月15日,撤销旅游管理专业的高校数量仍在持续增加[2]。这些数据不仅表明开设旅游管理类专业的院校数量及其招生数量在不断下降,更反映出当下旅游管理专业本科教育存在的一些问题。因此,本文从毕业生视角出发,以旅游管理专业为例,分析当前应用型本科院校旅游管理专业课程设置的局限之处,以便为完善应用型本科院校旅游管理专业课程体系建设提出优化建议。

一、研究背景

(一)新文科概念

旅游本科教育属于知识体系的文科范畴。按照学界基本界定,文科是“人文社会科学”的简称,包括人文科学和社会科学。在我国普通高等学校本科专业中,哲学、经济学、管理学及艺术学等学科门类均被纳入文科范畴[3]。相对于传统文科而言,新文科突破了传统文科的思维模式,结合社会经济快速发展和科技手段更新迭代的背景,在现有传统文科的基础上,借助现代信息技术,对学科中的各专业课程进行重组与交叉融合[4]。

当前,各高校在文科专业建设时,逐渐开始将新文科理念贯穿其中。对于旅游管理专业建设和人才培养,新文科也提出了新要求:第一,提升学生的综合素质,加强通识教育,培养旅游专业学生的共性素质与能力;第二,巩固学生的专业知识,创新教学方式,提高学生对旅游行业的专业敏感度;第三,培养学生的实践能力,融入新技术、新手段,将知识融合、人才培养与面向社会结合起来,增强学生的专业自信[5]。

(二)旅游管理专业课程体系研究

高校的课程体系设置受到国内学界的关注,始于张文郁[6]提到的有关课程体系设置的相关内容。随后学者们也逐渐开始探究旅游管理专业课程体系的构建与完善。赵鹏、保继刚等[7-8]通过分析旅游行业的特点与对人才的需求,针对性地提出当前旅游管理专业人才的培养目标及课程体系构建的基础。罗兹柏、陈才等[9-10]根据旅游学的学科性质,对旅游管理专业课程设计进行分析,并提出协调专业课与实践课程安排的建议。苏建军、邵小慧等[11-12]结合学校特点与专业定位,构建以生为本、提升学生能力素养的课程体系;田里等[13]通过分析当下旅游管理专业本科课程开设存在的问题,以新文科建设为背景提出“4+3+N”模式,打造具有中国特色的旅游管理专业课程体系。布雷恩·金(Brain King)等[14]在对比中意两所院校的旅游管理专业课程体系后,得出应将基础理论与实践作为实际教学重点的结论;冯颖等[15]通过对比中日两所院校在旅游管理专业课程体系上存在的差异,从培养目标、教学内容、课程衔接及市场需求角度提出相关建议。王洁(Wang Jie)等[16]对比中澳旅游管理专业课程体系后,总结出国内课程以政策性和偏结构化课程为主,对于有关旅游行业的从业和管理技能涉及较少的结论。曾国军等[17]通过调查分析重点大学高年级本科学生对当前课程设置的认知情况,认为应当建立“三位一体”的课程体系,将基础课、应用课与实践课相互结合。王垒等[18]研究发现,旅游管理专业学生在实习与求职过程中存在一定问题,进而从专业知识、实践能力与综合组织方面着手,提出针对教学模式与课程体系的改进措施。黄震方等[19]强调,应在新文科理念的指导下进行课程改革,以培养旅游行业优秀人才。司艳宇等[20]通过对旅游管理专业毕业生的调查,分别从教师教学和课程设置方面提出优化建议。刘敏等[21]以北京某大学旅游管理专业毕业生为研究对象,对其课程体系存在的问题进行分析,探寻市场对人才的需求与高校培养目标的差异。

概言之,学者们主要是从高校人才培养目标、国内外高等院校对比及实证分析的角度对旅游管理专业课程体系进行研究。从研究方法来看,大部分学者都是通过对课程体系理论进行描述与分析,而后得出相关优化建议,研究结果虽具有普适性,但研究结论比较客观,不具有针对性;从研究视角来看,国内外学者大多以开设旅游管理专业的高等院校与旅游产业作为研究主体,一是研究者多以国内著名高等院校作为研究对象,鲜有学者站在教育主体—学生的角度上进行研究;二是对地方应用型高等院校的研究相对较少,以地方应用型高等院校的旅游管理专业毕业生为主体的研究更为少见。因此,本文基于学者们的研究成果,设计相关调查问卷,以地方应用型高等院校旅游管理专业毕业生为主要调查对象,分别从旅游市场对人才的需求、高校教师队伍建设及基础理论课程与实践课程的衔接三个角度,针对当前旅游管理专业本科课程体系提出优化建议,以期提高人才培养质量。

二、问卷设计与数据来源

本课题组于2023年7月至2023年8月对原山西师范大学现代文理学院和运城学院旅游管理专业中已经完成学业、有实习经历和求职经历,并有一定就业感知的毕业生进行问卷调查。本研究所采用的调查问卷是在查阅相关人才培养方案及借鉴其他学者[22]关于就业情况调研的基础上,针对旅游管理专业学生培养及就业的特殊性进行设计的。问卷包含学生的基本情况、就业情况、学生对专业学习的看法及建议,其中还涉及对课程体系设置的感知情况。本研究共发放问卷110份,收回110份,将无效问卷剔除之后,获取了105份有效问卷,有效率达到了95.5%。

使用SPSS 25.0软件对数据展开分析。首先对问卷的各项指标进行描述性分析;其次对问卷的主成分进行可靠度分析,结果显示,克朗巴哈系数为0.716,大于建议值0.7,表明问卷比较可靠。同时,使用KMO和巴特利特球形检验,判断变量之间的相关性,其中KMO值为0.639,大于0.6的可接受水平,巴特利特球形检验的显著水平小于0.001,表明量表的信效度在合理范围之内。

三、结果与分析

(一)课程相关性描述统计

1.目前从事的行业属性。从调研数据可以看出,57.14%的毕业生在择业时选择旅游行业,其中,多数学生选择餐饮和住宿业工作,少数学生选择进入旅行社、旅游景区工作。42.86%的毕业生在择业时选择非旅游行业,其中,多数学生选择从事教育工作,其次选择文化、体育和娱乐业,以及公共管理等工作。

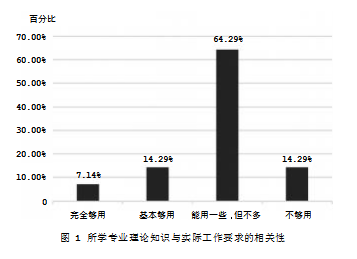

2.所从事工作与专业所学课程的相关性分析。从调研数据可以看出,旅游管理本科毕业生认为在校所学专业理论知识与实际工作的要求相比“能用一些,但不多”的占64.29%;认为与实际工作要求相比“不够用”的占14.29%;认为与实际工作要求相比“完全够用”的仅有少数,占7.14%。这说明毕业生总体认为课程与实际工作存在相关性。如图1所示。

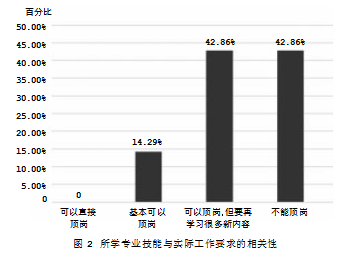

旅游管理本科毕业生在工作中,觉得自己在校所学专业技能与实际工作的要求相比“可以顶岗,但要再学习很多新内容”的占42.86%;觉得与实际工作的要求相比“不能顶岗”的占42.86%;觉得“基本可以顶岗”的占14.29%。前两者占比持平,一方面说明学生在校所学的专业技能与实际工作所要求的相关,但并不能完全或直接运用到实际工作中,另一方面表明部分旅游管理本科毕业生可能存在非本专业就业的情况,导致所学的专业技能在开展实际工作时无法应用,存在重新学习的情况。如图2所示。

(二)课程满意度描述统计

1.对于自己在校所学专业开设课程的描述。统计调查问卷中,毕业生对在校所学专业开设课程的感知情况显示,有92.86%的被调查者选择了“专业面过宽”;64.29%的被调查者认为“理论知识太多,实践课程太少”;57.14%的被调查者认为在校学习期间“各学科间的联系不够紧密”;35.71%的被调查者认为在校所学专业开设的课程“适应社会需求”“课程很前沿”。这说明几乎所有毕业生都认为学校专业课程开设得较为全面,考虑到学校在设置旅游管理类专业课程时倾向于面面俱到,一般以经管类课程为基础、以旅游类课程为辅助,即普遍存在课程开设过多且无法再次甄别的问题,从而导致学生无法完全掌握专业重点知识,难以实现人才培养目标。另外,大多数教师在授课过程当中,局限于“灌输式”教学模式,未能使学生感受到课程的趣味,也没有落实工学结合教学模式,未能给学生提供充足的实践训练机会。

2.旅游管理专业课程设置满意情况。从调查数据中可以看出,无论是否从事旅游行业,毕业生对于课程设置的“满意”情况并无差异。但在对课程设置“不满意”回答的样本中,从事旅游行业工作的毕业生不满意率为7%,从事非旅游行业工作的毕业生不满意率为12%。显然,未从事旅游行业的毕业生不满意程度相对较高。

(三)旅游管理专业课程重要性分析

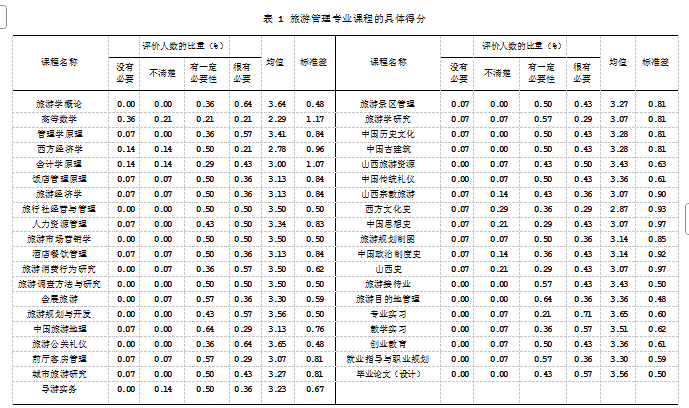

本研究选取了39门课程来测量被调查者对不同课程的评价。结果表明,学生对旅游管理专业课程设置评分为2.29—3.65分,说明被调查者对本科所学课程的开设能够明显感知到其重要程度,如表1所示。其中“专业实习”“旅游公关礼仪”“旅游学概论”“毕业论文(设计)”“旅游规划与开发”“教学实习”“旅游消费行为研究”“旅游市场营销学”“旅游调查方法与研究”“旅行社经营与管理”“旅游接待业”“山西旅游资源”“管理学原理”“旅游目的地管理”“中国传统礼仪”“创业教育”“人力资源管理”“就业指导与职业生涯规划”“会展旅游”19门课程得分较高,为3.3分及以上,说明这些课程的设置不仅非常重要,也能获得学生较高的满意度。可以看出,这些课程属于专业必修课程,其中的内容与实际工作息息相关,因此重要程度较高,故学校应当保持对于上述课程的设置,并加强对课程内容的优化,以进一步提升学生的满意度。“中国古建筑”“中国历史文化”“城市旅游研究”“旅游景区管理”“导游实务”“中国政治制度史”“旅游规划制图”“饭店管理原理”“中国旅游地理”“酒店餐饮管理”“旅游经济学”“前厅客房管理”“旅游学研究”“山西史”“中国思想史”“山西宗教旅游”这些课程的得分大于3.0分且小于3.3分,重要性与前一类课程相比较低,但学生能够肯定这些课程对实际工作的有用性,可以看出,这16门课专业性比较高,对于授课教师的文化素养和专业能力要求相对较高,因此在进行课程体系构建时需要进行相应的改进,提高学生对课程内容的兴趣。“会计学原理”“西方文化史”“西方经济学”“高等数学”这4门课程的得分小于等于3.0分,显示的重要性偏低,考虑到这些课程大多属于管理类本科基础教育课程,虽与实际工作的直接关联性偏低,但其作为专业课程的基础,本身有着较高的重要程度。可以看出,旅游管理专业学生在这几门课上的学习难度相对较高,对于这几门课程的设置,应根据学生的学情及时改进教学方式,强调课程的实用性,开阔学生的经济视野,并帮助学生拓宽思维。

(四)基于毕业生对旅游管理课程体系建议的分析

本调查问卷中,最后一个问题被设置为开放性问题,即“您对旅游管理专业课程体系优化的建议”。在将问卷收集回来后,对此问题的文本内容进行关键词频统计,删除虚值词汇后,整理出毕业生对旅游管理专业课程体系优化的意见。从中可以看出,大部分毕业生更希望所学课程能够为工作提供理论和技能支撑。毕业生提出的主要建议如下:第一,加强课程的实践性和技能培养,尽可能多地为学生安排实习活动,或者提供实习机会;第二,丰富教学方式,以便学生选择自己感兴趣的领域开展实践活动与深入研究;第三,增设旅游前沿类课程,以便学生了解旅游管理专业发展新趋势。

四、建议

(一)夯实专业基础,提高学生的专业应用能力

考虑到山西电子科技学院是由原山西师范大学现代文理学院转设而成,当前正处于地方应用型高校建设与转型阶段,主要目标就是培养高素质的应用型人才。因此,在优化旅游管理专业课程体系时,需要关注学生的创新水平和二次开发能力,而这些能力的提升与培养,均是以学生具备较为扎实的理论基础为前提的。对此,要在专业课程开设中增添理论交叉课程,与基础课程相结合,选取国内外经典权威性教材,采用校内或校外跨专业学习,使学生较为系统地掌握一门或一门以上的课程知识,为日后从事工作或开展研究夯实理论基础。同时基于旅游管理专业课程理论,设置相应的以兴趣为导向的项目,要求学生以小组为单位参加,从而激发学生的开拓性思维,提升学生学习兴趣,培养其独立思考的能力,帮助学生夯实专业应用的能力。

(二)以新文科建设为契机,多维度改进课程体系

一方面,当前信息技术的快速发展,对传统的旅游管理专业课程提出了挑战,学生在校期间学习的内容不足以支撑工作岗位的要求;另一方面,在调查中发现,很多学生对本专业兴趣不高,在毕业时会选择非本专业或异地就业,致使本地旅游专业人才紧缺。因此,应以新文科建设为契机,融合其他学科与专业,再结合地方特色,多维度地改进课程体系,以彰显地方应用型高校在专业人才培养的特色。山西省文化遗产类旅游资源丰富,地方应用型本科院校应相应地增设“文化与遗产保护”“遗产旅游”“新媒体经营与管理”“旅游大数据与智慧旅游”“旅游产业前沿”等课程,构建科学合理的包含专业基础课、专业课与选修课的课程体系,提升学生的专业能力。

(三)鼓励教师入企实践,增强教师队伍建设

高校的人才培养离不开专业教师,也就是说,旅游管理专业教师队伍建设是落实人才培养的关键。对此,应针对地方应用型高校的实际情况,加强与当地旅游企业的合作,一方面,鼓励青年教师进入企业开展实践活动,争取与景区和旅行社等企业合作,制定长期的教师培养培训计划,促使专业教师参与旅游企业实践性课题,共同开展科研项目研究,丰富专业教师的实践经验;另一方面,从当地旅游企业中聘请熟悉当地旅游资源、实践经验丰富且具有一定管理能力的专业人员进行兼职,定期组织教师和学生进入企业考察实习,提高旅游管理专业教师的教学水平与教育质量,进而加深学生对旅游类工作岗位的了解。

(四)优化实践课程授课模式,拓宽学生实习场所与渠道

通过调查研究发现,当前高校实践课程的教学模式,以传统理论授课与课后案例分析相结合的模式为主,未能完全使学生将理论知识运用到实践当中;而且学生的实习工作多由学校决定,集中于酒店行业,使学生在校所学知识得不到充分运用。因此,在优化设计应用型本科院校旅游管理专业课程体系时,可纳入旅游市场营销、旅游服务礼仪等适合实践的模块,以便采用互动式、参与式等教学方式,创新实践课程教学模式,提高学生的专业兴趣。在此基础上,还要鼓励学生积极参加旅游类型的专业竞赛,如导游竞赛、旅游设计大赛及旅游创意策划等赛事,培养学生的领导能力和团队合作精神,提升其创新思维和解决问题的能力。另外,还要积极拓宽实习领域,丰富实习基地类型,与当地旅游企业或教育机构达成合作,使学生的实习工作不局限于酒店行业,也可与政府和企业共同合作建立创新创业教育基地,更好地服务地方旅游经济建设。

五、结语

旅游业高质量发展的关键在于高素质人才,高等本科院校作为旅游管理专业人才培养的主要基地,科学合理地配置课程体系是培养高素质人才的基础。本研究通过调查发现,当前应用型本科院校旅游管理专业教育教学过程,与行业的现状和未来发展存在脱节,忽视了作为应用型本科院校应结合本地行业需求、注重知识的复合性、现实性和应用性的培养目标,课程设置较为传统,实用性与应用性不高,使得学生对旅游管理专业信心不足,并基于此提出相应的对策建议。当然,对旅游管理专业课程体系进行优化是一个值得深究的课题,本研究只是一个初步成果,还存在诸多不足,未来仍有很大的研究空间值得探索。比如,进一步扩大调查范围和样本数量,使研究结论更具有普遍适用性;考虑采用定量方法,针对学生与教师对课程设置的感知态度进行更深入细致的分析等。

参考文献:

[1]教育部国家发展改革委财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL].(2015-10-21)[2024-04-06].

[2]全国高等学校名单[EB/OL].(2023-06-19)[2024-04-06].

[3]申树欣,于喜娜.从理念到行动:中国特色新文科建设的初步探索[J].新文科理论与实践,2022(1):93-97,127.

[4]田里,刘亮.新文科背景下旅游本科专业课程体系建设研究[J].新文科理论与实践,2022(3):82-95,126-127.

[5]邓吉祥.新文科背景下应用型本科院校旅游管理专业人才培养方案探索[J].大学教育,2021(10):14-16,39.

[6]张文郁.高等学校教学过程的组织与管理[J].中国教育学会通讯,1980(2):26-29.

[7]赵鹏,王慧云.面向21世纪旅游管理类专业教学内容与课程体系的改革研究[J].旅游学刊,1998(S1):21-27.

[8]保继刚,朱峰.中国旅游本科教育萎缩的问题及出路:对旅游高等教育30年发展现状的思考[J].旅游学刊,2008(5):13-17.

[9]罗兹柏,罗有贤.高等教育旅游管理专业课程体系设计研究[J].旅游学刊,1997(S1):58-59.

[10]陈才.对旅游管理专业(本科段)课程体系改革的几点思考[J].旅游学刊,2003(S1):35-37.

[11]苏建军,晋迪,李小丽.旅游管理专业课程体系的重构:岗位能力视角[J].高教论坛,2017(2):23-27.

[12]邵小慧.振兴本科教育视角下的应用型旅游管理专业课程体系研究[J].高教学刊,2020(3):60-62.

[13]田里,隋普海,刘亮.旅游管理专业本科课程体系认知与重构[J].中国大学教学,2023(5):28-34.

[14]KING B,MCKERCHER B,WARYSZAK R.A comparative study of hospitality and tourism graduates in Australia and Hong Kong[J].Inter-national Journal of tourism research,2003(5):408-420.

[15]冯颖,李悦铮,李君明,等.中日旅游专业本科课程体系比较研究:以南开大学和立教大学为例[J].旅游学刊,2008(12):82-87.

[16]WANG J,HUYTON J,GAO X C,et al.Evaluating undergraduate courses in tourism management:a comparison between Australia and China[J].Journal of hospitality leisure sport&tourism,2010(2):46-62.

[17]曾国军,彭青.旅游管理专业本科课程体系设置的系统分析:基于重点大学高年级本科学生的问卷调查[J].桂林旅游高等专科学校学报,2008(3):443-447.

[18]王垒,李开宇,郭静花,等.基于专业实习与就业调研的旅游管理本科专业教改研究[J].科教导刊(上旬刊),2014(23):69-70.

[19]黄震方,黄睿,侯国林.新文科背景下旅游管理类专业本科课程改革与“金课”建设[J].旅游学刊,2020,35(10):83-95.

[20]司艳宇,王一鸣,马孟斌.基于毕业生就业调查的本科旅游管理专业课程体系优化研究:以河南大学为例[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2016,32(4):110-113.

[21]刘敏,刘秋华.基于毕业生评价的旅游管理专业课程体系优化研究:以北京某大学为例[J].北京财贸职业学院学报,2019,35(4):36-43.

[22]江晓云,伍进,黄燕玲.旅游管理专业课程体系现状调查及创新研究:以桂林工学院旅游管理专业为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2003(4):70-76.