新课标背景下小学数学大单元教学实践论文

2025-07-22 15:55:28 来源: 作者:xuling

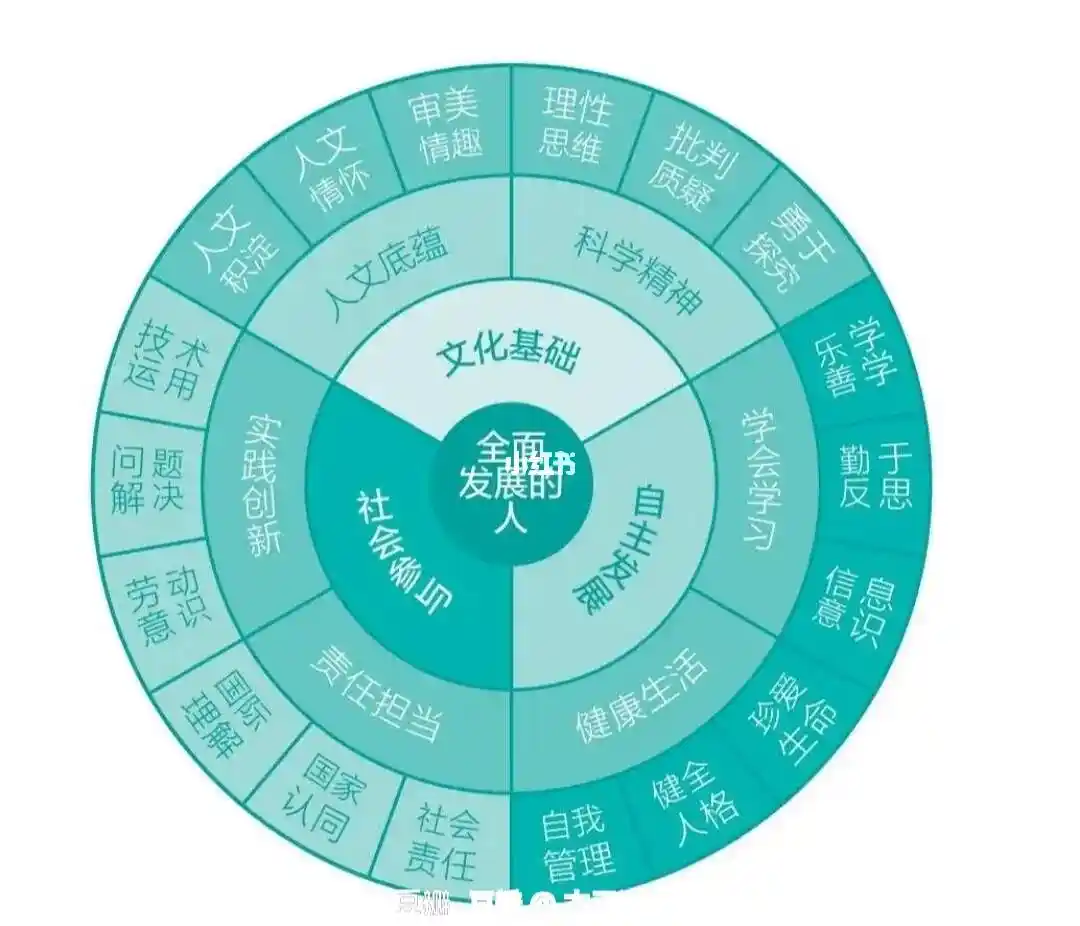

摘要:小学数学大单元教学应以整体的视角整合知识,打破单元界限,以提高课程教学效率,培养学生的核心素养。本文从设计分层任务、支持亲身实践、开展多元评价三个维度探讨实施小学数学大单元教学策略。

摘要:小学数学大单元教学应以整体的视角整合知识,打破单元界限,以提高课程教学效率,培养学生的核心素养。本文从设计分层任务、支持亲身实践、开展多元评价三个维度探讨实施小学数学大单元教学策略。

关键词:新课标,大单元教学,核心素养

小学数学教师将教材中相互关联的板块、课时整合成一个大单元,并逐层递进地“教”,有助于激发学生的学习兴趣,提升学生的综合素养,减少知识的碎片化,让教学活动更有连贯性和逻辑性。新课标背景下教师实施大单元教学,可以培养学生的核心素养,对其后续学习具有促进作用。

一、分层教学培养数学能力

1.因材施教打牢数学基础

学情是教师开展教学工作的主要依据。教师了解学情有助于把握教学重难点,明确学生的困惑所在,并在课堂上重点讲解,提高教学效率。教师应认真了解每一位学生的实际情况,从他们现有的知识水平、学习能力和兴趣差异出发,制订个性化的教学方案,使教学更具针对性。

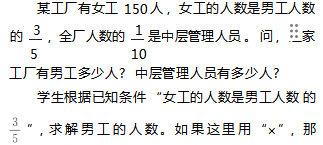

教师认真分析学情后发现,本班级学生有数感,但符号意识相对薄弱,解答某些应用题时,无法理解性地应用“+、-、×、÷”,为培养学生的符号意识,教师设计了以下题目:

教师应该帮助学生形成符号意识。教师可以在了解学情的基础上,巧妙融合单元内容,着重培养学生的符号理解和运用能力,帮助学生提高核心素养,提高解决问题的能力。

2.针对学生特点开展分层教育

教师对学生进行分层指导,可有效提高学生的运算能力。教师可以根据学生基础与能力差异分层,对基础薄弱者夯实基础,提供更多基础练习;对能力较强者拓展提升,给予复杂难题。分层训练能满足不同学生的需求,激发学生的积极性,使教学更具针对性,从而提升全体学生的运算能力。

教师分析学情后发现,本班级共有三种层次的学生:学困生、中等生、学优生。若布置统一的作业,可能训练效果不大,为提高不同层次学生的运算能力,教师可以作如下安排:

学困生每天练习8~10道题目,这些题目融合了分数乘法和分数除法的列式计算。完成后,先检查、修改错误,再将作业交给教师指定的学习伙伴批阅,由中等生为其纠错,分析出错原因。

中等生则完成难度为中等的应用类练习题,需在下笔前认真梳理思路,按照既定的步骤完成计算,再将作业交与教师指定的学优生,由学优生为其批阅、讲解解题方法。

学优生则完成难度最大的应用类练习题,题目中融合了分数的加减乘除四种运算方式,其需在认真读题后自行判断,应使用哪一种运算方式解答题目。将作业交与教师批阅,教师给予方法指导和点评。

教师将教材中的各个板块融合为大单元,并对学生进行分层训练与指导,既能满足不同层次学生的发展需求,又能在持续性的训练中提高学生的运算能力,从而有效提升教学质量,还能在一定程度上减轻教学负担。

二、引导学生获取直观体验

1.借助教具展示教学内容

《义务教育数学课程标准(2022年版)》要求,教师要让学生尝试在真实的情境中发现问题、提出问题,探索运用基本的数量关系,掌握几何直观、逻辑推理和其他学科的知识。在数学教学活动中,教师应巧妙借助教具,帮助学生形成几何直观,将抽象的概念具体化,进而透彻理解教材中涉及的知识。

教师将“观察物体”与“长方体和正方体”融合为一个大单元,以培养学生的几何直观,以下是具体的实施情况:

教师提前准备一个可以展开和折叠的长方体纸盒,同时要求学生也自行准备一个。上课时,教师先展示这个长方体纸盒的各个面,让学生直观地认识长方体的六个面。接下来,教师启发他们从不同的角度观察,将自己看到的长方体的样子画下来,与其他同学的绘图进行比较,看看谁画错了,同伴之间相互纠错。最后,教师再将纸盒沿着长方体的一条棱剪开,将整个盒子展开来,让学生清楚地看到长方体展开后的形状,包括六个面的相对位置和大小关系,学生根据展开图,尝试独立找出每个面的对应关系。

为进一步强化理解,教师要求学生拿出自行准备的长方体盒子,将盒子打开后测量长、宽、高,并在展开图上标注出相应的长度。

教具是课堂教学的重要辅助工具。教师结合学习主题,在生活中寻找教学用具,并将用具带至课堂中,让学生细心观察并当场操作,帮助学生获取直观的体验,加深对教材内容的理解。

2.带领学生动手体验数学乐趣

传统的口头陈述的教学模式,容易让学生感觉枯燥、乏味,导致教学效率低下。根据学生活泼好动的特点,教师让学生亲手操作、观察实验过程,学生能发现更多有趣的知识,获得比较直观的体验。在“看”与“做”中,学生能增强空间观念,理解现实生活中空间物体的形态。

教学大单元内容“观察物体”与“长方体和正方体”时,教师设计并组织以下实验活动:

学生自行准备具有长方体和正方体的实物模型,如盒子、积木等,以及一些测量工具,如尺子。

①观察与描述:学生分组观察长方体和正方体特征的物品实物,尝试着从不同角度进行观察,然后向同伴口头描述或借助绘图表达,告诉他们自己看到的物体的形状、特点,如这个物体总共有几个面、物体的形状是什么样等。

②测量与记录:学生拿出直尺来测量长方体和正方体的棱长,根据已获得的数据信息,求解这些立体图形的表面积,并解析物体的大小和数据之间关系。

③对物体进行拼接与拆分:学生与同桌、前后桌相互合作,大家一起将小正方体拼接成一个大的长方体或正方体,也可以把长方体、正方体的盒子拆分掉,看看两种盒子展开后是什么样子的,再尝试着折叠成原来的样子。

④和同桌一起完成模型制作:由教师统一提供材料,学生依据材料制作长方体或正方体模型,在制作过程中理解空间是什么。

教师组织数学实验活动,对培养学生的空间观念意义重大。实际操作能让抽象的空间概念直观化,学生在亲身体验中,能更好理解图形特征、位置关系等。有趣的活动能激发想象,锻炼思维,有效提升学生的空间感知和构建能力,为其学好数学奠定基础。

三、多元化评价反馈教学结果

1.自评结合互评查缺补漏

自主评价和学生互评对培养学生的数据意识意义重大。在这一过程中,学生能收集、整理和分析信息,通过对比、反思,发现自身优势与不足。这有助于提升他们对数据的敏感度和运用能力,促进理性思考。

教师引导学生开展自主评价活动,先回顾自己在课堂上的表现,再根据实际情况为自己打分,然后邀请同桌根据自己在学习活动中的表现给出评价,在自评和互评中发现优势和不足,以便于做出有针对性的改进,以下是具体的实施:

生A:我在求解小数乘法、小数除法相关的应用题时,能先读题,找出题目中的数据,找到各个数据之间的关系,判定什么地方该用“×”,什么地方该用“÷”,这能让解题思路更加清晰,很快求出正确的答案。从我的表现来看,我有着比较强烈的数据意识,但有时候急于求成,没有进一步分析题意。

生B:从A的表现来看,她对数据的敏感度较高,在题目解答时很重视运用数据思考和解决问题,说明她有着良好的思维习惯。这一点是非常值得我学习的。

生C:在解答小数乘除法题目之前,我会画上一张简单的思维导图,用来梳理各个数据之间的关系,确定数据与数据之间该用“×”还是“÷”,但有时候我又有些粗心,会不小心把数据看错。

生D:我建议你可以轻声朗读题目,这可以减少出错率。

教师支持学生进行自主评价和学生互评,帮助学生从多个维度反思学习过程,从中找出优势与不足,这样既能培养学生自身的数据意识,又能使学生在反思和相互点评中找到改进方法,提高数学学习效率。

2.教师总评培养模型意识

数学模型可以用来解决一类问题,教师应基于学生的学习情况做出总体评价,以培养学生的模型意识,提高学生的核心素养。

教师将“因数与倍数”和“长方体和正方体”融合为一个单元,课堂教学结束后,教师口头描述题目,以检验学生的学习效果:游泳馆正在装修泳池,已知泳池为长方体,这个长方体的宽为12米,长是宽的2倍,宽是高的6倍,这个游泳池要贴多少瓷砖?

学生先绘制游泳池的图片,再根据倍数问题,算出长和高的具体数值。长:12×2=24米,高:12÷6=2米。

长方体的表面积公式为:S=2×(ab+ah+bh),其中a、b、h分别表示长方体的长、宽、高。(24×12+24×2+12×2)×2-24×12=432平方米。

教师根据学生的答题情况进行点评,指出学生在构建和运用模型时的优点与不足,深化其对模型的理解,提升其建模能力,使学生在潜移默化间养成用模型解决问题的良好学习习惯。

参考文献

[1]王丽梅.新课标背景下的小学数学大单元教学[J].教育界,2023(32):74-76.

[2]何娟.新课标背景下小学数学大单元教学探析[J].新课程研究,2023(S1):76-78.

[3]潘香君.小学数学大单元教学的特征及课堂类型[J].教学与管理,2020(23):53-56.