新工科背景下混合式教学评价指标体系研究论文

2025-07-22 15:29:59 来源: 作者:xuling

摘要:文章基于研究现状,首先论述了新工科背景下混合式教学评价指标体系构建思路,然后从基于OBE理念的混合式教学评价主体确定、混合式教学实践情况分析、基于混合式教学经验确定评价指标体系三个方面阐述了新工科背景下混合式教学评价指标体系构建。

摘要:文章基于研究现状,首先论述了新工科背景下混合式教学评价指标体系构建思路,然后从基于OBE理念的混合式教学评价主体确定、混合式教学实践情况分析、基于混合式教学经验确定评价指标体系三个方面阐述了新工科背景下混合式教学评价指标体系构建。

关键词:混合式教学;评价指标体系;新工科

2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,促使高校开展专业改革创新,培养工程实践能力强、创新能力高的高素质复合型新工科人才,以应对新一轮科技革命和产业变革,支撑服务创新驱动发展等一系列国家战略。随着互联网技术及教育理念的进步,高等院校的教学模式正经历前所未有的变革。目前,国内各高校众多学者已广泛开展混合式教学模式研究和实践,融合了传统教学和信息技术手段的混合式教学成为教育从业者研究及实践的焦点。已有研究表明[1],混合式教学一方面能够满足学生个性化学习的需求,实现以学生为中心的教育理念,另一方面能够丰富教师教学手段,实现因材施教、精准施教,是一种十分有效的教学模式。其中,教学评价作为教学活动中的重要组成部分之一,发挥着重要作用,其既能衡量教师的教学效果、学生的学习效果,也能反馈教学活动,为教师开展教学改革提供依据和经验。

一、研究现状

通过文献回溯可以发现,熊光明、王艳芬、段青山、张冲等[2-5]分别以某一课程为案例,进行了混合式教学模式设计、资源优化等研究。冯晓英等[6]将20年来国内外混合式教学的发展阐述为技术应用、技术整合和“互联网+”三个阶段,并分析了已有的混合式教学与“互联网+教育”背景下的混合式教学的区别,后者能够从学生视角出发,以学生为中心开展教学,更关注学生学习体验。区别于传统课堂教学,混合式教学在教学目标、教学过程等方面,均由传统单一的知识传授演变为多目标、多元化的综合能力培养,由此产生新的学习时间、认知场景、交互形式,而与之相适应的教学评价机制也成为部分学者研究的焦点。

国内外学者在教学研究中,通常通过评价教学质量直观反映教学活动效果。经过不断研究,大致从这几个方面着手,如教学评价指标、教学评价维度主体、教学评价方法及教学质量影响因素等。国外关于教育评价的研究始于20世纪40年代,在美国“八年研究”调研报告中,教育家拉尔夫泰勒对于教育评价进行了详细的描述,从不同的教育评价方式视角总结了描述、判断、建构、综合四个评价阶段,从最初的只关注教育目标达成度,发展到注重学习过程的评价,在此基础上延伸出对于个体发展评价与结果的认同,最终形成以多元智能为特点的第四代综合评价体系。此后,相关学者基于建构主义模式构建了价值多元性教育评价的最初框架形式,并出版在相关专著中,该框架模式至今仍被广泛研究和应用[7]。

我国从20世纪80年代开始教育评价研究,1999年教育部颁布的《国家基础教育课程改革项目概览》指出,“应构建目标多元化、评价主体和评价手段多样化、既关注结果也关注过程的新型评价体系,包括促进学生全面发展的评价体系”[8]。陈春莲等[9]提出了着眼于课堂教学过程性的“五维一体”发展性教学评价,但未应用于混合式教学实践中;焦楠、李逢庆等[10-11]通过量化学生满意度构建了混合式教学质量评价体系;于洪涛[12]采用不同的视角,从教学质量管理层面出发,多维度评价了混合式教学质量;杨浩[13]结合过程性评价和总结性评价,基于全过程教学活动提出了10个二级教学质量评价指标,考核评价权重通过几十个观察点进行量化,具体体现为德育养成、学习方法和能力培养、职业素养、专业知识与技能4个一级指标。

虽然国内外学者对于混合式教学评价机制的研究已取得了一定成果,然而随着社会的发展,其对人才的需求也在变化,已有研究仍存在以下不足。第一,评价指标体系构建的理论较为滞后。已有研究的理论基础缺乏课程思政、成果导向和持续改进、以学生学习和发展为中心、两性一度等先进教育理念的融入,导致混合式教学评价的关键指标点缺失,进而影响了评价体系的先进性。第二,评价主体和对象维度单一。现有研究大多为“师评生”或“生评师”,即仅从学生或教师视角的某个维度展开,忽视了各维度对混合式教学质量的综合影响,由此削弱了混合式教学评价体系的完整性。因此,新工科背景下,在前人研究的基础上,建立精准、科学、先进的混合式教学评价机制具有现实意义,有助于混合式教学评价机制的完善,且根据评价结果反向推动混合式教学改革,有利于进一步深化高等教育混合式教学改革,可为同类型院校的工科专业课程进行混合式教学评价提供参考和依据,进而促进工科类专业课程教学改革,这对实施高等教育本科教学改革工程项目,全面提高高等教育质量有着重要的现实意义。

二、新工科背景下混合式教学评价指标体系构建思路

第一,确定评价主体和对象。深入研究现有的教学理念、课程建设标准,将其融入混合式教学,以此为基础,可以确定评判评价对象的评价主体。第二,构建评价指标体系。剖析先进的教育理念,混合线上线下教与学的痕迹,线上基于超星泛雅平台,线下通过调查法(如德尔菲法)、问卷法等,构建多层次混合式教学评价指标体系,不同维度的评价主体应采用不同的信息粒度,即评判标准。

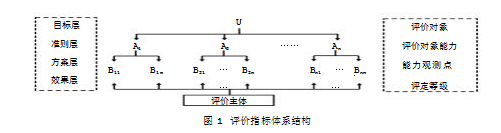

基于上述理论基础,深入分析解决问题所要达到的目标及其属性,将问题条理化、层次化,构造出四层评价指标体系,如图1所示。即目标层表示不同的评价对象,准则层充分表达评价对象应达到的各项能力,方案层代表每项能力应通过哪些方面(观测点)表现,效果层由不同评价主体针对同一级同一能力包含的观测点给出评定等级。

三、新工科背景下混合式教学评价指标体系构建

(一)基于OBE理念的混合式教学评价主体确定

随着《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》和《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》政策的出台,我国高等教育的发展方向是本科教育质量的提升与特色的培育。而以学生为中心、以成果为导向及持续改进的OBE理念是一种基于学习产出的教育模式,聚焦成果产出,采用逆向思维的方式进行课程体系建设,该模式下的课程设置以学生未来的工作需求为导向,所有教学环节围绕学习产出进行设计,恰好符合我国高等教育发展的趋势,很多学者已开展了相关教学模式的研究。另外,国家近几年一直加强专业课程隐性思政育人政策的制定,2020年发布了《高等学校课程思政建设指导纲要》,强调把思政教育贯穿整个人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥每门课程的育人作用,明确了知识传授、能力培养、价值塑造的思政育人总体目标。因此,在本文中,教学评价指标构建的理论确定为以OBE理念为指导,发挥专业课程的隐性思政育人功能,考虑到混合式教学具有互动性特点,在已有的“五维一体”研究基础上扩展为“多维二体”,“多维”即多个评价主体,包括专业教师、企业专家、教学督导、教学平台管理人员;“二体”即教师、学生。

为了使评价指标更符合混合式教学,以校级线上线下混合式一流课程“工程经济学”为载体开展一轮混合式教学,授课对象为2020级工程造价本科专业学生。同时,对调查对象进行访谈,除了2020级工程造价本科专业学生,访谈学生还包括2019级工程造价本科专业、2020级机械制造及其自动化本科专业学生,已在上一年度开展混合式教学。教师访谈对象选择具有混合式教学经验的教师。

(二)混合式教学实践情况分析

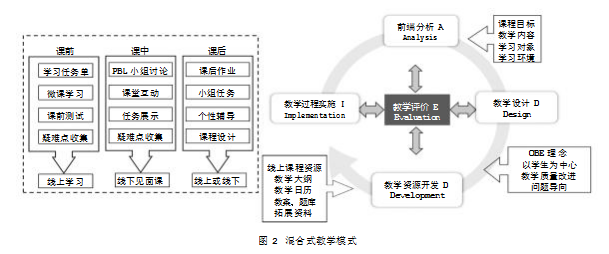

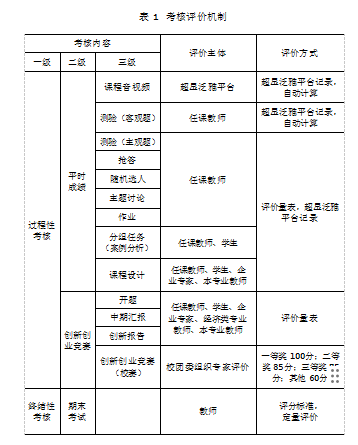

笔者基于已有的混合式教学模式[14],开展混合式教学。基于课程目标,引入国外经典的ADDIE模型设计了线上线下混合式教学模式,包括前端分析A(Analysis)、教学设计D(Design)、教学资源开发D(De-velopment)、教学过程实施I(Implementation)、教学效果评价E(Evaluation)五个环节,具体如图2所示,形成闭环,相互改进,而每个环节均有相应的教学评价机制进行反馈,使得教学质量能够得到持续改进。该混合式教学模式设计了线上(以“教”为主)、线下(以“学”为主)两套教学流程,贯穿课程的课前、课中、课后,增加了课程设计环节,紧紧围绕如何促使学生达到学习成果(毕业要求)进行。依托超星泛雅平台,以过程性评价和终结性评价为主线,具体教学活动中融入三个结合:线上学习与线下学习相结合;教师评价、小组评价与自我评价相结合;理论考核与实践考核相结合。采用问卷调查、评价量表等量化评定和定性评价的方式,制定讨论、工程案例分析、创新创业报告、课程设计报告、期末考试等课程活动的评价机制,评价主体扩展为任课教师、专业教师、企业专家、学生等,从而建立多元精准的考核评价机制,具体如表1所示。其过程性考核和终结性考核各占50%。

为了顺利实施混合式教学,教师做了大量的工作,进行课程在线资源建设,包括微课视频、题库、拓展资源等。在题库中设置了大量练习题,包括基础知识训练、案例分析素材、课程设计选题等,主要来源于历年造价工程师、建造师考试真题,既能满足学生基础知识训练的需求,也能为学生后续职业发展规划打下坚实基础。拓展资源涉及相关的国家及地方行业规范、标准、工程实例、前沿性专业论文、课外阅读资料等。设置教学活动,包括课堂活动、测验、作业、课程设计等,并给出了相应的教学反馈。各项任务和活动的设计能够达到课程目标关于知识、能力、素养三方面的预期要求,满足学校、企业等对学生的毕业要求。

通过超星泛雅平台对学生在线学习数据进行监测、跟踪。课程任务以周为单位进行设计,每周课程任务均提前2—3天通过学习通活动通知发放,共发布课程任务通知18次;基于已建设的课程资源,组织实施课堂活动,发放问卷1次、选人14次、随堂练习17次、分组任务5次,其中选人随机抽查学生随堂内化知识情况,随堂练习巩固基础知识点,分组任务以综合训练为主,评分主要用于课程设计汇报评价。创建作业68份,除了发布课后作业,章节测验及每节测验份数也统计在内,因此创建作业份数较多,其中主观题36道、客观题271道,客观题涉及章节测验和小节测验,主观题涉及课后作业。课程设计以各章节知识点为理论,设置实际案例背景,学生自由选择分组完成,并进行汇报。

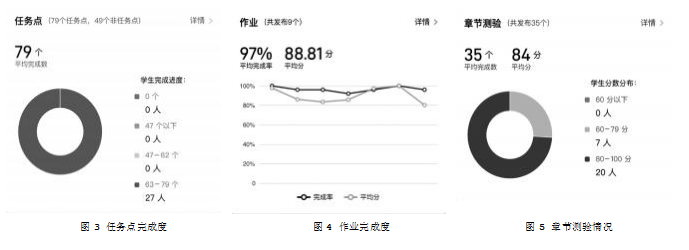

如图3、图4、图5所示,从任务点完成度可看出,2020级工程造价本科专业学生任务点完成个数为79个,综合课程任务点数据表明,在线学习能够调动学生自主学习意识,培养学生自主学习能力。从作业完成情况可看出,2020级工程造价本科专业发布作业9个,平均完成率为97%,平均分为88.81分。由于本专业教师以学生身份进入课程,造成作业完成率无法达到100%。由此可知,学生作业完成程度较好,平均分均超过88.00分。从章节测验数据可知,2020级工程造价本科专业学生完成35个章节测验,未获得分数的有1人,为本专业教师。从图中学生分数分布可看出,80—100分区间占比约74%,60—79分区间占比约26%,平均分为84分。章节测验包括每小节知识点测验及模块测验,以客观题为主,作业以案例分析为主,因此综合作业、测验数据表明,学生基础知识点掌握程度较好,能够将课程知识点应用到实践中。

通过分析课程任务点完成度、作业完成度、章节测验等平台监测数据可知,此次采用的混合式教学模式能够使学生有效参与课堂活动,极大地提高了学生参与课堂的积极性和主动性,进而提升了学生的学习效果,同时学生独立思考能力、正确应用知识的能力也得到不断提高。

(三)基于混合式教学经验确定评价指标体系

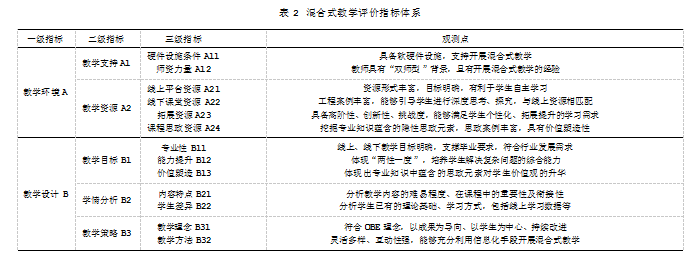

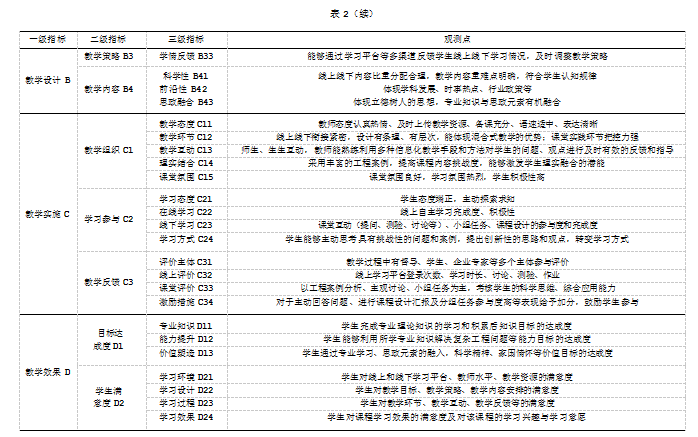

在前期调研、理论准备的基础上,通过德尔菲法、文献研究法等形式,综合线上教学平台、线下实体课堂中教与学的痕迹,分别对评价教师、学生的指标开展研究,确定教学效果的评价指标。具体实施步骤如下:首先通过搜集、研讨相关已有研究文献,参考相关已有研究成果,初步确定评价指标;然后课题组成员分为三组,第一组分别与具有多年教学经验的教师进行访谈,即选择不同专业、不同职称的教师进行调查分析,确定教师对教师、教师对学生的评价指标;第二组分别与学生进行访谈,即选择不同专业、不同年级的学生进行调查分析,确定学生对教师、学生对学生的评价指标;第三组分别与企业、教学督导、教学平台管理人员进行访谈。多次对指标进行筛选、整理、分类,构建了新工科背景下混合式教学评价指标体系,包括4个一级指标、11个二级指标、37个三级指标,如表2所示。

四、结语

通过相关研究发现,新工科背景下混合式教学评价体系构建具体有以下成效:第一,克服了已有研究评价主体和对象的单一性,从多个维度评价教师与学生的线上线下活动,实现评价主体和对象的多元化;第二,改善了混合式教学评价理念滞后的现状,重构的混合式教学评价指标体系融合了课程思政与专业知识、“两性一度”建设标准、OBE理念等;第三,构建了新工科背景下混合式教学评价指标体系,包括4个一级指标、11个二级指标、37个三级指标,实现了混合式教学评价机制的精准性、科学性。但研究过程中也存在不足,如问卷调查对象存在局限性,本次调研问卷选取5类对象,但是每类对象数量较少,仅在本校范围内进行筛选,尤其是学生以本专业为主,并且数量过少。但是工科类不同课程特点存在差异,混合式教学的实施也不尽相同,所以仍需要更多的数据验证研究结果的普适性和可信度。另外,此次只给出了混合式教学评价指标体系,但并未对指标进行量化分析,还需要在后续工作中继续开展研究。

参考文献:

[1]LAURA M,MICHAEL S.Best practices in teachers’professional de-velopment in the united states[J].Psychology society&education,2015,7(3):252-263.

[2]熊光明,龚建伟,陈慧岩,等.以慕课和实验项目驱动的智能车辆课程混合式教学实践[J].实验技术与管理,2021,38(1):184-186,194.

[3]王艳芬,张晓光,张林,等.以“数字信号处理”课程为例进行渐进混合式教学模式的探索与实践[J].实验技术与管理,2020,37(12):244-249.

[4]段青山,高德,许树沛,等.“互联网+”混合式教学模式在包装机械课程中的研究与应用[J].包装工程,2020,41(S1):28-32.

[5]张冲,吴冠豪.工程专业混合式教学设计与实践研究:以清华大学“光电仪器设计”课程为例[J].电化教育研究,2020,41(5):104-111.

[6]冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评:基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018,36(3):13-24.

[7]李海东,吴昊.基于全过程的混合式教学质量评价体系研究:以国家级线上线下混合式一流课程为例[J].中国大学教学,2021(5):65-71,91.

[8]国家基础教育课程改革项目概览[EB/OL].(2007-09-06)[2024-04-20].

[9]陈春莲,唐忠.教师教学评价体系的构建与实施:基于“五维一体”发展性评价的改革思路[J].中国高校科技,2020(10):29-32.

[10]焦楠,孟令玺.高校线上线下混合式教学评价的现状及建议[J].知识经济,2020(19):98-99.

[11]李逢庆,韩晓玲.混合式教学质量评价体系的构建与实践[J].中国电化教育,2017(11):108-113.

[12]于洪涛.高等学校混合式教学改革效果评价案例研究:以内蒙古民族大学为例[J].中国电化教育,2017(11):129-133.

[13]杨浩.高职院校混合式教学质量评价指标体系构建与应用实践[J].中国职业技术教育,2019(11):69-75.

[14]刘姗姗,闫倩倩,王宁.基于OBE工程教育理念的工科类课程混合式教学改革[J].科技风,2022(30):95-97.