县域高中体验式课程思政育人模式探究 ———以“行走的思政课 ”为例论文

2025-07-15 17:19:19 来源: 作者:xuling

摘要:本文以“行走的思政课”为例,探索如何构建县域高中体验式课程思政育人新模式,通过将社会实践与理论教学相结合,让学生在实践中解决问题和疑惑,使思政育人充分发挥其教育价值和社会价值。

摘要:体验式课程思政育人将学理融入情境中,再以情境推动学生的认知、情感、意志与行为,提升其思想认识与精神境界,落实立德树人根本任务。本文以“行走的思政课”为例,探索如何构建县域高中体验式课程思政育人新模式,通过将社会实践与理论教学相结合,让学生在实践中解决问题和疑惑,使思政育人充分发挥其教育价值和社会价值。

关键词:县域高中,课程思政,体验式

体验式教学倡导“从活动中学”“从经验中学”,以课堂为载体,以交互体验为路径,把理论知识与生活实践相结合,建立前后联结,打通边界思维,以此拓宽学生学习视野,调动学生多元智能,落实学生综合素养培育目标。体验式课程思政育人模式既不是将思政课的内容照搬到其他课程之中,也不只是让各学科教师去讲思政课程的知识内容,而是挖掘各个学科和教学方式中所蕴含的科学精神与正确的世界观、人生观和价值观,将思政元素融入课程教学中,从而达到润物无声的育人效果。

“行走的思政课”是对传统思政课教学模式的创新与拓展。这一模式打破传统的课堂教学模式,以问题为导向,以实践为载体,让学生通过游学的方式深入社会,观察人文现象,强调学生在实践中的自我认知、自我成长与自我体验过程,使学生在实践中深化对理论知识的理解,通过思考找到问题的答案。

一、“行走的思政课”建设价值

实践育人作为一种新颖的理念,体现了现代教育观念的转变。在高中思想政治教育领域中,长期以来,不少理论研究者和教育实践者都倾向于将思想政治教育视为培养学生理想信念和思维方法的重要途径。实践育人与理论育人虽然起点和方法不尽相同,但它们共同服务于一个目标,即提升学生的思想政治认知水平并推动其精神内化。“行走的思政课”不仅能够从多个层面为思政育人提供新的教学思路和方法,还能够拓宽教师的教育视野,为他们解答高中课程思政“是什么”“为什么”“怎么办”等根本性问题提供新的解决方案。

当前,县域高中实践育人共同体建设多以行政部门推动为主,更多停留在特色项目层面。尽管这些实践探索具有重要价值,并为课程思政实践化建设提供了有力支撑,但要深入推动实践育人共同体建设,还应进一步加强理论引领、完善制度支撑、优化课堂实践。这就需要深入推进县域高中体验式“行走的思政课”实践化建设,引领广大教师深刻认识社会实践的关键价值,进而推动县域高中在社会实践育人共同体建设方面实现思想统一。

二、县城高中实践育人共同体建设现状

县域高中实践育人共同体建设目前仍存在能力不足、机制不畅、方法不活等问题,教师必须抓住重点,以破解实践育人共同体建设的实际难题,分类推进。从理论层面看,由于缺乏课程化建设,部分教师对社会实践的重视程度不足;从实践层面看,思政育人与社会实践相结合理论的科学化、系统化不足。这既是一个理论问题,也是一个实践问题。在推进县域高中“行走的思政课”与社会实践相结合的建设过程中,教师应重视理论与实践的紧密结合,加强课程化建设,提升对社会实践的重视程度和指导能力,以充分发挥社会实践在人才培养中的重要作用。

三、县域高中体验式课程思政育人模式构建策略

1.行走“自然”,“思政红”与“生态绿”融合育人

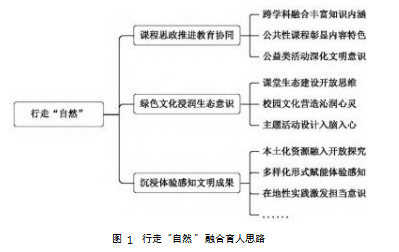

对正处于成长关键期的高中生进行生态文明意识的熏陶和培养,促进生态实践与生态文明教育的深度融合,不仅是新时代赋予教育的重大使命,更是推进生态文明建设的内在要求和必然选择。学校应以“思政红+生态绿”的融合方式让“行走的思政课”行走于生态自然之中(见图1),培养学生的生态文明意识。

一是以课程思政推进教育协同。通过开设特色公共课程、开展公益性宣教类“做学项目”等方式,将“走进自然”等沉浸式体验类项目融入生物、地理等学科中,组织学生参观生态植物园、江河湖泊等,激发学生热爱生态环境的情感,从“知晓认同”视角,即不仅要让学生知晓、认同“三个倡导”的具体内容,更要理解社会主义核心价值观的历史渊源、现实基础、三个层面及每个层面内部的关联性、中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的联系等,推进生态文明教育和课程思政教育的协同共进,有利于学生从实践中深化“知晓认同”,切实提升学生生态文明意识,完整、准确理解社会主义核心价值观的丰富内涵。

二是以文化浸润促进生态意识。强化校园文化建设,营造目光可及、双耳可听、心灵可感的全方位生态文化环境,以绿色文化浸润学生心灵,促进他们对自然生态的热爱之情。譬如,设立“绿色文化讲堂”,围绕“符合生态文明理念的教育范式”“个体生态环境行为状况及影响路径”“学生在生态文明建设中的担当作为”等主题组织学生展开探讨,以生态文化浸润学生心灵。

三是以“沉浸体验”式学习感受生态文明建设成果。组织师生走进当地地质公园博物馆、湿地保护公园等生态文明教育基地,开展生态文明主题活动。通过亲身感受当地生态治理情况,促进学生树牢“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,激发保护环境、节约资源、造福人类的责任和热情。

2.行走“红色”,“长征路”与“文创展”融合育人

近年来,文创产品逐渐崭露头角,成为引领国潮消费新潮流的重要力量。其中,借助热门电视剧IP及博物馆红色资源的开发所形成的红色文创产品以其富有温度与情怀的独特设计和创意,正逐步获得年轻人的青睐。在“行走的思政课”上借助“红色文创”这一新颖的文化传播方式,将革命历史的生动故事融入“文创”体验中,推动思政育人“活”起来、“走”出来。譬如,深度挖掘四渡赤水文化IP,将饱含“红色精神”“革命精神”的“长征路”与“文创展”相融合,打造“沉浸式”的“行走的思政课”。学生可以走进“得意之笔”文创点设计、制作一支心仪的写字笔,到“穿越时空的邮寄”文创点选择一张红色遗址的明信片邮寄给远方的朋友。此举不仅为红色文化的传承工作注入了源源不断的新动力,也为学生提供了一种更加贴近日常生活、更具亲和力的红色文化体验途径,有助于深化他们对红色文化的理解与认同。

3.行走“传统”,“泥土味”与“青春版”融合育人

学校应深入发掘与利用那些蕴含深厚历史底蕴和广泛社会影响的地方文化资源,能使课程思政更贴近实际、更具生活气息,符合思政育人创新的需求。

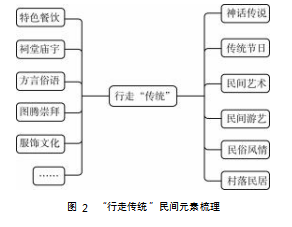

乡土文化作为一种植根于传统农耕文明的文化形态,承载着千百年来中国民众深厚的情感记忆和浓郁的“乡愁”情怀,同时也是人们对于“乡土”之美的独特审美认知的源泉。神话传说、民间故事、民间艺术、民间游艺、民俗风情、村落民居、祠堂庙宇、特色餐饮等丰富多彩的元素,不仅保存了中国农耕文明的文化精髓,更彰显出乡土文化的恒久魅力和不可或缺的当代价值。学校要将充满“泥土味儿”的传统乡土文化与县域高中课程思政相融合,带领学生行走于乡土之间,打造一场充满青春气息的乡村振兴之旅,在动态传播中使之“新生”(见图2)。

例如,在组织学生参与社会实践活动时,学生沿着村道漫步前行,感受河畔轻风,欣赏周围翠绿的山景,了解村落如何通过绿色发展理念,成功端起“绿饭碗”,吃上“生态饭”,实现从贫穷到富裕的华丽转变。在致富村,学生可以积极与当地村民交流互动,深入了解当地特色饮食和产品如何成为富民特色产业。通过在思政课“第一现场”进行理论学习与实践活动的有机结合,学生学习方式实现了从被动听讲到主动思考观察的转变,课堂教学效率得到显著提高。

体验式课程思政育人模式丰富与拓展了思政课教学样态,彰显出更为浓厚的时代气息和更加亲和的育人氛围。县域高中体验式课程思政育人模式以情境赋能学生体验为着力点,通过行走自然、行走红色、行走土地,构建全面覆盖、多元融合的体验式教学新模式,提升思政育人成效。“行走的思政课”不仅构建了实践育人的宏大格局,更是县域高中深入运用“大思政课”理念的一个生动展现。教师通过搭建全员参与、全程贯穿、全方位覆盖的育人大体系,提升育人质量,确保思想政治教育既富有知识深度又兼具实践价值。

参考文献

[1]王学俭,石岩.新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,41(2):50-58.

[2]伍醒,顾建民.“课程思政”理念的历史逻辑、制度诉求与行动路向[J].大学教育科学,2019(3):54-60.