物流管理专业产学研协同发展现状及路径论文

2025-07-15 17:15:13 来源: 作者:xuling

摘要:文章基于文献综述,首先阐述了物流管理专业产学研协同发展现状,然后论述了物流管理专业产学研协同发展路径,包括结合专业特色科研开设创新教学课程,实现以研促教、以教带研。

摘要:文章基于文献综述,首先阐述了物流管理专业产学研协同发展现状,然后论述了物流管理专业产学研协同发展路径,包括结合专业特色科研开设创新教学课程,实现以研促教、以教带研;结合校企协同科研开设特色实践课程,实现课程成果的转化;选择优秀产学研合作项目,切实提高产学研合作强度;依托政府聚合驱动力,充分调动高校产学研合作积极性。

关键词:产学研协同发展;物流管理专业;专利挖掘

在智慧物流的技术背景及新文科建设的时代背景下,物流管理专业亟须创新产教融合人才培养模式,培育出适应新时代要求的复合型高端物流人才。笔者利用专利挖掘分析河南省物流管理专业产学研协同发展现状,提出在当前背景下河南省高校物流管理专业应结合专业特色科研开设创新教学课程,实现以研促教、以教带研;应结合校企协同科研开设特色实践课程,实现课程成果的转化;应择优选择产学研合作项目,切实提高产学研合作强度;等等。通过提出发展产学研合作关系的对策,帮助高校建立产学研合作教育关系,进行校企深度合作,可提高科技成果转化效率,从而符合果效为本的教育理念,促进高等教育发展。

国*院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》明确指出,物流业发展要加强校企合作,创新产教融合人才培养模式;要加强高等院校物流学科专业建设,提高专业设置针对性,培育复合型高端物流人才[1]。产学研结合是国家科教兴国战略的重要内容之一,被写进党的“十五大”工作报告。它是现代科学研究、高等教育和生产部门相互合作、共同发展的重大国家举措。习*平总*记在党的二*大报告中再次强调,“加强企业主导的产学研深度融合,强化目标导向,提高科技成果转化和产业化水平”[2]。因此,在智慧物流的时代背景下,物流管理专业进行产学研协同既是国家发展规划的战略导向,又是培养复合型人才的实际所需。

一、文献综述

产学研合作是指企业与高校(或科研机构)为实现自身利益,以实现技术创新和科技成果转化为目标的一种合作方式。产学研合作指从企业需求的角度出发,经过大学或科研机构的开发和创新,再通过企业的营销手段和市场的检验,最终实现科技创新和科技成果转化的目标[3]。

冯海燕[4]提出校企产学研协同发展可以在一定程度上解决教育与科研分离、产学研脱节的问题,有机结合教学、科研和市场,促进教学质量提高和培养创新型人才,壮大科技服务队伍,为企业输送高层次创新技术人才,更便捷地将高新技术转移到企业中。王成斌[5]提出政产学研用紧密融合,这样才能有效整合资源、共建共享、融合发展,才能跟上技术创新迭代的步伐,用最新的技术赋能教师、教育学生、推进教学改革、建设智慧校园。此外,中国已有学者利用专利数据分析中国校企产学研合作,如马艳艳、刘凤朝、孙玉涛[6]利用校企联合申请发明专利数据,构建了中国大学-企业专利申请合作网络图,从网络整体规模、结构等网络指标着手,分析中国校企合作的发展现状及发展方向。戴鹭、廖辉、罗守贵等[7]通过同时包含企业与高校或科研院两名专利申请人的专利数据,研究高管学术经历对企业主导的产学研深度融合的影响及其作用机制。

张永祥[8]认为物流管理是一门应用型实操专业,学校应当与企业加强合作,让学生可以充分实习,即给物流管理专业学生提供工学结合和产学结合的企业优势资源,形成畅通的就业渠道。胡枫和王林[9]认为高校物流管理专业应该加强与企业和研究机构的合作,建立稳定的产学研合作机制,推动物流管理专业课程与行业需求的有效对接,提高物流管理专业人才的实践能力和市场适应能力,为智慧物流时代的物流发展作出更大的贡献。张梦蕾[10]提出政产学研协同育人模式通过产业对接、跨界合作、学科交融等方式培养适应新商科背景的物流管理专业人才。

概言之,自从产学研合作相关理论被提出以来,已有多名学者通过专利挖掘分析校企产学研协同网络整体结构、特性,以及局部校企产学研协同关系性质及发展,证明高校与企业进行产学研协同有利于高校科研活动的开展、科技成果的转化及高校教育教学的改革。同时,多名学者提出物流管理专业应该加强校企合作,建立稳定的产学研合作机制,通过校企协同发展培养出适合新商科时代背景的物流管理专业人才。但目前物流管理专业产学研协同发展现状究竟如何,如何调整现有的物流管理专业建设以培养应用型物流管理人才仍需进一步探究。

二、物流管理专业产学研协同发展现状

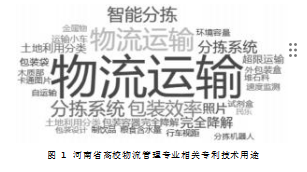

本文采用IncoPat数据库对河南省高校物流管理专业相关专利进行检索。参考2021年修订的《物流术语》及其他学者文献,结合物流行业的基本职能,将“物流”专利检索表达式确定为:[TI=(运输OR装卸搬运OR库存OR流通加工OR分拣OR包装OR物流信息技术OR条码技术OR射频识别技术OR RFID OR电子数据交换技术OR E DI OR全球定位系统OR GPS OR地理信息系统OR GIS OR运输管理系统OR TMS OR仓储管理系统OR WMS OR货代管理系统OR FMS OR供应链管理系统OR SCM)]。根据2023年教育部公布的河南省高校及其开设专业,筛选出35所开设物流管理专业的高校。将“物流”检索表达式与高校检索式用AND联结,检索得出:河南省物流管理专业开设高校申请与物流管理相关有效或在审专利356件(2012—2024年)。将检索出的专利根据技术用途进行聚类分析可得词云图,如图1所示。

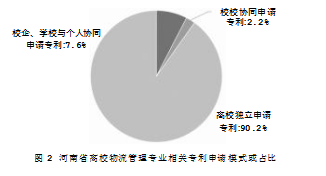

接着本文通过校企协同申请专利数量来分析河南省物流管理专业产学研协同发展现状。在专利申请信息中,如果专利申请人中包含某高校的多个申请人,就认为该高校与其他申请人之间存在专利协同合作关系。在356件有效专利中,按照申请人数量,筛选出高校与企业、高校与高校、高校与研究所、高校与个人协同申请专利。河南省高校物流管理专业相关专利中有35件协同申请专利,其中27件(占比7.6%)为校企、学校与个人协同申请专利,8件(占比2.2%)为校校协同申请专利,如图2所示。

(一)河南省高校物流管理专业产学研协同发展整体态势稳中有升

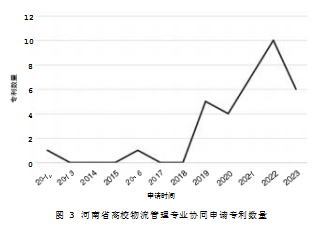

根据专利数据检索结果,2012—2023年河南省高校协同申请专利数量如图3所示。在产学研合作绩效评价方面,博纳科西(Bonaccorsi)等[11]和黄泽霞[12]均认为专利数量作为大学向企业进行知识流动的象征,可以作为评价产学研协同合作绩效的客观测度指标。因此,从近几年专利数据可以看出河南省高校物流管理专业产学研协同发展整体发展态势良好。

(二)河南省高校物流管理专业产学研协同发展范围较小

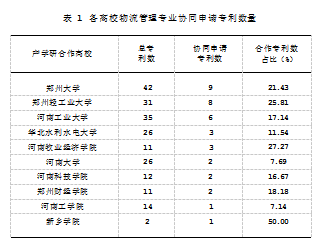

分析相关专利数据可知,河南省开设物流管理专业的高校共有35所,其中有25所高校申请了物流管理专业相关专利,但只有10所高校与企业或个人协同申请了相关专利,具体专利数量如表1所示。可以看出各高校物流管理专业产学研协同虽发展态势良好,但发展范围较小,许多高校仍在独自进行相关教学、科研活动。

(三)河南省物流管理专业产学研协同创新深度不够

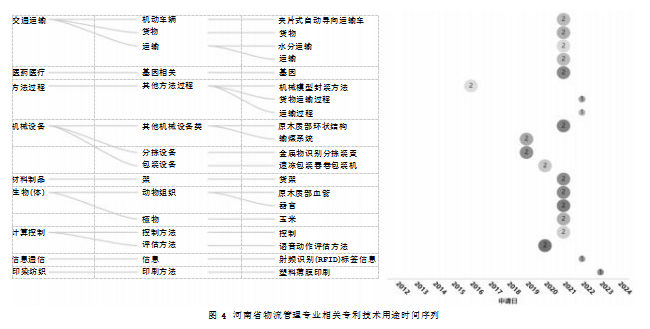

专利申请活动的时点节点随着时间的推移成为时间序列数据,它正好记录着创新活动的历程,也就是创新过程,以它作为基础就可以进行技术创新过程的回溯分析[13]。河南省内有8所高校有多件与物流管理专业相关的专利,但通过研究发现,各高校的多件专利均为一案双申、同族专利或同时申请的多件专利。通过分析所有相关专利的技术用途时间序列可以发现,针对同一技术领域所申请专利之间没有时间推进,具体如图4所示。由此本文认为,河南省物流管理专业产学研协同创新深度不够,高校、企业及研究所之间并没有针对同一技术领域进行持续研究,产学研协同创新深度较浅,各创新主体的内驱力不足,不能够保持长期稳定的合作关系。

三、物流管理专业产学研协同发展路径

为了构建世界水平、中国特色的物流管理专业,物流管理专业亟须借助互联网、云计算、大数据、物联网等新技术、新手段进行结构调整和优化升级,从而培养出适应新时代要求的应用型复合型新文科人才。为了提高科技成果转化率,在高校发展产学研合作教育的同时需要为产学研合作教育的创新成果提供转化路径。

(一)结合专业特色科研开设创新教学课程,实现以研促教、以教带研

优化物流管理专业课程体系,针对科研成果开设创新教学课程,实现学术研究成果与课程教学内容的对接,使学生在掌握基础理论知识的基础上,拓展物流管理专业前沿科研知识,了解市场行业导向,同时鼓励学生广泛涉猎各类知识,提高跨学科学习能力,形成全面、均衡的知识结构,提高学生综合素质与水平,从而培育精准满足市场需求的复合应用型创新人才。教师要关注学科前沿动态,及时将新知识、新技术引入课堂,保持创新教学课程内容的时效性和前瞻性,将先进科学研究方法与思想应用于课堂教学,通过长期开展创新教学课程,促进科研活动走深、走实。在教学活动中,通过引导学生深入探讨学科问题,可为教师科研提供新的思路和方向,促进师生之间的科研合作。物流管理专业要定期组织师生参加学术研讨会、进修课程,鼓励学生参与教师科研项目,建立教学与科研互动平台,从而实现增强学生综合素质、丰富课程教学内容、提升教师科研水平的“三位一体”目标。

(二)结合校企协同科研开设特色实践课程,实现课程成果的转化

校企协同科研为特色实践课程的开设提供了丰富的资源和平台。通过校企合作,学校可以引入企业的实际项目和案例,将其融入物流管理专业实践课程,使学生在学习过程中接触到真实的工作环境和问题,提高其实践能力和问题解决能力。丰富物流管理专业实践课程内容,形成学生特色实践计划,在学生掌握专业所需基础实践知识的前提下,有针对性地进行实践课程选择。结合校企产学研协同科研项目,教师带领学生深入物流管理相关一线企业,根据企业需求开展实践活动,实现学生实习实践与校企协同科研同步、同场地、同成员进行。特色实践课程的设置需要紧密结合物流管理行业需求和发展趋势。学校可以与企业共同制定物流管理专业课程大纲和教学内容,确保课程内容与实际工作需求紧密相连。在实现特色实践课程成果转化方面,学校和企业可以共同探索产学研合作模式。一方面,学校可以将物流管理专业特色实践课程中产生的优秀创意和成果与企业进行对接,推动其转化为实际产品或服务。即在本校产学研合作教育部门建立科技成果转化中心,打造专业的技术转化队伍,实现特色实践课程教学、产学研合作创新、创新成果转化“一条龙”发展。另一方面,企业也可以将自身的研发项目和需求引入学校物流管理专业特色实践课程,借助学校的教学资源和人才优势进行研发和创新。具体而言,要发挥企业主体作用,深化校企合作。即以物流管理专业特色实践课程为基础,促进校企协同创新,为培养实践人才、创新型人才创造适合的环境,为校企产学研协同发展提供自由空间。

(三)选择优秀产学研合作项目,切实提高产学研合作强度

产学研合作可以有效地提高教育质量,加速科学技术的转化与应用,强化高等教育的社会适应性,增强学生的实践能力和社会适应能力,目前已成为高等教育发展的重要趋势。为了切实提高产学研合作效果,物流管理专业可以优先选择那些具有创新性、实用性和市场前景的项目,加强合作双方的沟通和协作,确保项目能顺利进行并取得预期成果。在选择合作项目时,物流管理专业要注重项目的科技含量、市场潜力和社会效益,确保所选项目能够真正促进产业发展,实现科技成果的转化和产业化。在建立产学研合作关系之前,物流管理专业要对潜在合作对象进行多方面、多层次认真分析,择优选择产学研合作对象,从而提高产学研的合作质量,如关注合作项目的可行性和风险性,避免盲目投入,确保资源的合理利用。同时,完善产学研合作机制。建立产学研合作平台,加强产学研各方的沟通与联系,促进信息共享和资源互补,提高合作强度,由量变实现质变。另外,建立健全合作项目的评估和监督机制,定期对合作项目进行检查和评估,以便及时发现问题并采取相应的改进措施,确保项目按照预期目标进行。在建立产学研合作关系的同时,高校还需要关注产学研合作关系的强度,与产学研合作企业建立起长期有效的合作关系,从而达到“1+1>2”的效果。

(四)依托政府聚合驱动力,充分调动高校产学研合作积极性

政府作为产学研合作关系构建的坚强后盾,需要为产学研合作创造良好的外部政策环境,提供制度保障,即利用政府强大的资源整合能力,为高校和企业提供人才、技术、资金等关键资源,加大对产学研合作项目的扶持力度,提供税收优惠、资金支持等政策支持。同时,要积极引导社会资本参与产学研合作,拓宽融资渠道,为合作项目的实施提供充足的资金支持。首先,需要给非知名高校优提供惠政策支持,加大对优惠政策的宣传力度,提高高校和企业的政策知晓率和使用率。非知名高校的产学研合作发展远不如知名高校那么顺畅,但不可否认,非知名高校是我国产学研协同合作的主力军,是我国科研发明不可忽视的一部分。因此,在国家政策方面,应该调动起非知名高校的产学研合作研究积极性,给非知名高校产学研合作研究提供优惠政策支持,促进产学研合作企业与非知名高校建立合作关系。

四、结语

物流产业是支撑国民经济的重要支柱产业,而物流管理专业作为培养物流人才的关键环节,其产学研协同发展显得尤为重要。探究物流管理专业产学研协同发展现状及路径,对于提高物流人才培养质量、促进物流产业健康发展具有重要意义。在智慧物流时代背景下,虽然已有不少有关物流管理专业产学研协同发展的理论研究,相关研究也提出了物流管理专业产学研协同发展路径,但其中还存在些许不足。面对这一状况,为推动物流管理专业产学研协同发展,应继续从不同角度入手,深入探究物流管理专业产学研协同发展路径,以便助力我国物流产业实现高质量发展。本文聚焦产学研协同合作网络中合作高校的微观合作关系,对现有及未来潜在的合作关系进行了分析。主要有如下两点研究不足,首先,仅对于现有合作关系进行限定分类,并没有进一步对分类进行分析;其次,在进行潜在合作对象挖掘的过程中只用到了产学研合作的专利数据,对于产学研协同育人项目,因为没有看到具体的合作产出,所以不能对其所在行业进行精准的分类。对此,以后的研究人员不仅可以横向研究不同高校的产学研协同合作网络,还可以纵向根据不同年份对于某个高校的产学研协同合作网络进行分析,分析出其演化路径及发展方向。

参考文献:

[1]国*院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知[J].中华人民共和国国*院公报,2023(1):47-60.

[2]习*平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗—在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2024-04-20].

[3]仲伟俊,梅姝娥,谢园园.产学研合作技术创新模式分析[J].中国软科学,2009(8):174-181.

[4]冯海燕.高校与企业产学研合作机制创新研究[J].中国高教研究,2014(8):74-78.

[5]王成斌.政产学研用一体推进教育数字化转型[J].中国高等教育,2023(5):10-13.

[6]马艳艳,刘凤朝,孙玉涛.中国大学-企业专利申请合作网络研究[J].科学学研究,2011,29(3):390-395,332.

[7]戴鹭,廖辉,罗守贵,等.加强企业主导的产学研深度融合:高管学术经历视角[J/OL].科学学研究,2023(12):1-20[2024-05-05].

[8]张永祥.郑州现代物流业发展现状及人才需求研究[D].郑州:河南农业大学,2016.

[9]胡枫,王林.智慧物流背景下物流管理人才培养模式探析[J].物流工程与管理,2023,45(10):148-150.

[10]张梦蕾.新商科背景下物流管理专业政产学研协同育人模式创新研究[C]//延安市教育学会.第三届创新教育与发展学术会议论文集.昆明:云南工商学院,2023:9.

[11]BONACCORSI A,PICCALUGA A.A theoretical framework for the evaluation of university-industry relationships[J].R&D Management,1994,24(3):75-90.

[12]黄泽霞.重点大学产学研合作绩效评价研究[D].成都:四川大学,2007.

[13]王燕玲.基于专利分析的行业技术创新研究:分析框架[J].科学学研究,2009,27(4):568,622-628.