教育技术研究方法课程教学理念与策略论文

2025-07-15 15:51:12 来源: 作者:xuling

摘要:文章首先阐述了教育技术研究方法课程教学理念,然后提出了教育技术研究方法课程教学策略,包括读写策略、反馈策略、自我调控策略三个方面,最后论述了教育技术研究方法课程教学模式构建。

摘要:文章首先阐述了教育技术研究方法课程教学理念,然后提出了教育技术研究方法课程教学策略,包括读写策略、反馈策略、自我调控策略三个方面,最后论述了教育技术研究方法课程教学模式构建。

关键词:教育技术研究方法课程,教学理念,学术写作

学术写作作为一种独特的表达方式,既是对知识的积累和传播,也是对思维能力和创新能力的锻炼,其对大学教育的意义十分重要。然而,随着高等教育的普及,学术竞争的加剧,以及生成式人工智能的挑战与冲击,大学生在学术写作方面的实践能力却显得捉襟见肘,存在“不熟悉学术论文撰写技巧,不具备良好的科研素养”[1]“研究方法运用欠妥,文献阅读能力不够,学术不规范”[2]等常见问题。

在此背景下,清华大学开设写作与沟通课程,掀起了一场全国写作类课程教学的变革[3]。对于如何推动大学生学术写作实践,目前学界主要有三条研究路径。一是从学术写作课程建设与教学的角度研究如何培养大学生学术写作实践能力。这些研究主张将学术写作课程纳入教学计划,系统地教授学生学术写作的基本技能和知识,通过案例分析、写作任务、项目等形式,让学生在实践中提高学术写作能力[4],同时针对学术论文写作训练的价值、方式与内容提出了许多具有启发性的主张[5]。二是强调教师在推动大学生学术写作实践中起着至关重要的作用,倡导实行本科生导师制等,鼓励学生参加学术活动,如学术讲座、研讨会等,开阔学生的学术视野,提高其学术写作水平[6]。三是从认知心理学的角度探讨了促进大学生学术写作实践的策略。这些策略主要包括明确学习目标、合理安排学习时间、培养批判性思维等[7]。此外,还要关注学生的个体差异,采用多元化的教学方法,激发学生写作的兴趣和积极性。

这些学习策略与学习活动的落实均有助于大学生更好地掌握学术写作技巧,提高学术写作实践能力,对大学生如何写具有较强的启示意义,但对于如何进一步提高写作能力、如何持续等问题依然缺乏足够的探讨与认识。同时,在学术实践培养过程中发现,大学生普遍对写作认识存在误区,部分学生存在写作障碍,表现为程度不同的拖延。因此本研究在继承与创新既有研究成果的基础上,依托教育技术研究方法课程,探讨了学术写作如何写、如何提高、如何持续三个基本问题。

一、教育技术研究方法课程教学理念

教育技术研究方法课程旨在培养学生深度阅读、熟练写作、有效交流的能力,以及批判思维与创新能力,使其具有尊重科学、尊重事实的精神,并掌握本专业领域的学术写作规范。教学过程中,教师要重点引导学生体悟科研探究的乐趣,使他们形成科研内驱力,养成日常学术阅读与写作的习惯。

以往研究方法类课程的教与学通常采取“先学理论,再实践”的模式。然而,这种模式难以解决学生面临的核心问题,即“如何写”“如何提高”与“如何持续”,即在构思、写作与修改三个环节中,学生能力依然没有得到提升。

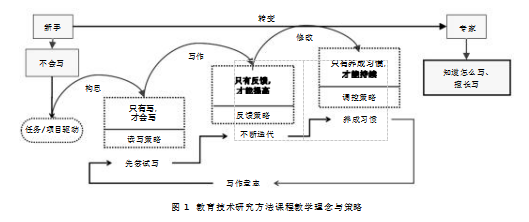

为了解决上述问题,本研究提出了“只有写才会写”“只有反馈才能提高”“只有养成习惯才能持续”的教学理念,以回应课程三大核心问题,旨在帮助写作新手从“不会写”逐步过渡到“知道怎么写”,再到“擅长写”,并最终养成持久的写作意愿与写作习惯。这一写作闭环路径将有效地推动大学生学术写作实践,提升他们的学术表达力、学术鉴赏力与学术意志力[8]。如图1所示。

从图1可以看出,对应构思、写作与修改三个主要环节,教育技术研究方法课程的学习路径以任务/项目驱动为抓手,先从学生尝试写开始,然后通过教师反馈、自我与同伴反馈,使反馈不断得到强化,并形成多轮修改迭代循环,从而建立反馈回路,通过自我调控养成写作习惯,直至形成持续写作意志,完成写作闭环。

为了落实以上教学理念,本研究进一步提出了可供操作的具体教学策略,并进行了实施。

二、教育技术研究方法课程教学策略

教育技术研究方法课程的核心在于提升学生的读写能力与创新精神,其教学内容主要围绕“如何提出学术研究问题”“针对不同的选题,该使用什么研究方法,这种研究方法应该怎么做”“怎么分析数据”“用什么方式表达自己的研究成果”四个部分。

学生除了完成每周课堂作业,最主要的实践任务如下:首先围绕自己的选题撰写文献综述,进行开题论证,撰写开题报告;然后选用合适的研究方法开展研究;最后撰写一篇学术论文。也就是说,学生的实践任务主要分成选题、开展研究、撰写论文三个主要环节。可见,如何选题不仅仅是课程实践任务的开始,也直接决定了论文写作的质量,因此,笔者以论文选题与开题为例,探讨教育技术研究方法课程三大具体教学策略的应用。

(一)读写策略

巴金说,“只有写,才会写”。读写策略是促进大学生学术写作实践的“金科玉律”,别无捷径。读写策略关注如何有效地阅读论文,并运用适当的写作策略来表达自己的思想,旨在培养学生的学术表达力与鉴赏力。本文中的读写策略包括任务驱动式以写带读和支架式框架写作两个环节。

1.任务驱动式以写带读。以写带读指以写作为中心,引导学生带着项目、任务或问题等进行有针对性、主题式的深度阅读。有针对性的主题阅读与普通阅读相比较,两者虽然都是阅读,但学习的深度不同、目的不同。以写带读不仅需要对所学内容进行理解(读懂),而且还需要有自己的想法,学会表达自己的新观点(读新)。用写作促进学习,虽然带有极其强烈的功能主义色彩,但它能使阅读与写作变得更容易。事实上,以写带读基本上已成为近年来写作本位式教学的主要教学方法[9]。

教育技术研究方法课程的任务驱动式以写带读指的是学生通过撰写读书笔记、文献综述、开题报告、研究报告、课程论文等,从而带动高效有质量的阅读。这里的“读”指重点阅读与选题有关的经典文献与最新成果,因为阅读研究方法的书籍,只是习得研究方法的入门之举;研读学术范本,才是深刻把握研究方法的有效路径与写作关键[10]。对于初学者而言,阅读范例的奥义在于模仿和临摹,进而领悟他人是如何系统进行学术创作与写作的,并从中学会如何提问、研究和写作,这更多的是一种内隐式学习。

以论文开题为例,要求学生根据自己的学术兴趣选定研究课题(项目),结成小组团队,课程期间,学生需要阅读一定数量的和自己项目、任务、论文相关的文献资料,撰写阅读笔记、文献综述,从而完成课题开题,并进行演示陈述。假设学生选择了以“生成式人工智能”为主题,那么学生需要围绕“生成式人工智能”研究领域阅读大量的范文,并撰写相关读书笔记与文献综述,以明确已有研究做了什么、怎么做的,以及还存在什么问题,据此进行开题论证与开题报告的撰写,然后采用合适的研究方法开展研究,最后围绕主题撰写课程小论文。

2.支架式框架写作。所谓的框架写作是指围绕任务或项目进行写作时,教师不仅需要提供范例、问题提示单等,还需要提供一定的写作框架,通过“脚手架”,降低写作任务的难度,消除学术写作的错误偏见,克服写作障碍。通常而言,阻碍大学生学术写作实践的因素有两个:一是对写作的认识存在误区与偏见;二是存在写作心理障碍。论文写作障碍表面是心理层面上的问题,实质却是因为缺乏合适的“脚手架”。从教学法而言,框架写作符合建构主义教学观,属于支架式教学范畴。

教育技术研究方法课程教学中,针对每个写作任务,均为学生提供了写作框架,如读书笔记写作框架、文献综述写作框架等。以论文选题和开题为例,教师给学生提供了两类框架:一是有关选题的开题论证框架;二是研究方案(开题报告)的写作框架。学生可根据这些提示性框架论证选题与撰写开题报告,完成任务,并借助学习支架,提高写作效率,增强学术写作自信,进入写作正循环圈,提升写作意识。

其中,开题论证是作者与自己的对话,不断地追问我要解决的问题是什么[11],我对问题的回答是否有新颖观点,拟采用何种方法等。意在论证自己选择研究的问题,引导学生重视选题过程中的问题意识、方法意识,论证前提与假设,学会分解问题,明确需要收集的样本与数据及其方法,进而分析各个问题间的逻辑关系,列出研究过程中可能存在的难点、困惑,以及创新点、特色,学生借此构建开题论证框架,基本上能对自己的论文选题有个清晰、具体的认识。而开题报告是作者与读者的对话,意在向他人清楚详细阐述开题思路、内容、方法、方案等的合理性,不仅要有一个清晰具体的研究问题,还需要一个完整的理论框架[12]。学生根据开题报告写作框架的引导,可逐步完成课题研究目的与意义、研究内容、研究思路、研究方法等每个小模块的写作。

(二)反馈策略

“只有反馈,才能提高。”文章是反复修改出来的,学术写作的能力也是在这个反复修改的过程中产生并提高的。写作反馈成效会直接影响学生写作水平的提高程度,是拓宽思路、培养批判性思维、提高学术表达力的关键。教育技术研究方法课程教学中,每一个环节都包含了大量反馈策略的具体使用。依然以选题和开题为例,其过程包括学生选题—阅读文献—撰写开题论证陈述表—教师课堂集中反馈—修改开题论证陈述表—撰写开题报告—自己核查—修改开题报告—小组同学互相批改2稿—修改开题报告—教师集中反馈—修改开题报告3稿—定稿等十数个步骤。

1.学生自我核查。与以往“教师布置任务—学生写作—教师批改”这种反馈方式相比,教育技术研究方法课程强调的反馈策略以学生自评核查、同伴反馈为主,反馈主体从教师扩展到学生,解决了常见大班写作教学中,主要依靠教师反馈存在的教学困境。

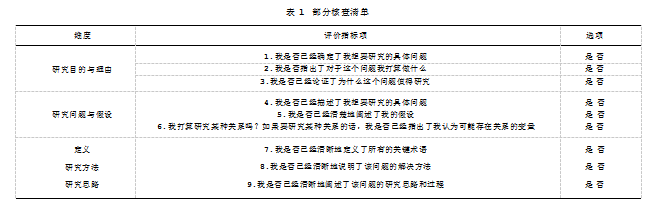

自我核查更多地体现了反馈的主体性、反思性等特点,能充分发挥主体的主观能动性,唤醒写作意识,激发学生写作的积极性和自主性,增强学生写作体验,培养学生的学术鉴赏力,促进写作知识的建构和内化,从而实现写作能力的提升。学生主要通过成功标准、核查清单进行自我反馈,部分核查清单如表1所示。

2.任务中的即时反馈与任务后的反馈。写作练习不同于其他课程的学习,它的反馈时间更长,后置效果等待时间更久,以往课程教学存在的问题是反馈回路缺失,致使反馈问题得不到处理,从而弱化了写作行为本身。对此,教育技术研究方法课程缩短反馈周期,加快反馈频率,强调即时反馈,且由一次性反馈变成形成性和生产性的持续反馈,包括任务中的即时反馈和合作性讨论反馈。任务中的即时反馈是指任务过程中,教师阶段性地挑选部分学生的作品,由教师示范进行班级反馈,然后讨论哪些地方达到了成功标准,哪些地方仍有所欠缺,最后师生一起讨论,并给出具体的改进建议。任务后的反馈主要包括合作性讨论反馈与教师反馈。合作性讨论反馈是指结对子的两位学生依次阅读和讨论他们的作品,并得出哪里做得好的结论,然后再针对不足讨论如何改进。如果出现不同意见,要给出充分的理由。最后教师按照小组顺序,一学期至少进行一次书面评论与一对一面谈。

(三)自我调控策略

“只有养成习惯,才能持续。”要鼓励学生在学术写作过程中保持积极的心态和自我驱动力,坚持写作并享受写作的过程,养成习惯。写作过程中的自我调控是指在写作过程中,通过一系列积极的心理和行为调节来增强动力、保持专注和提高写作效果的能力,旨在培养学术意志力。因为写作不仅需要能力,还需要意志与动力,需要能够在这种精神活动中获得快乐和自我肯定。学生如果缺乏写作意志,不经过艰苦的实践训练,养成习惯,则写作很难持续。

教育技术研究方法课程教学过程中,自我调控策略的训练方法主要包括两个阶段,首先是引导学生认识到目标设定、计划与任务分解对写作任务完成的重要性,并体验坚持带来的成就感,形成学术写作的意义感;然后是坚持到底,形成习惯,产生自动化反应行为(写作行为),体验自动化写作行为的可塑性,建立自动写作序列,掌握习惯形成的要诀,建立学术写作信心。

1.设定目标与分解任务。为了完成写作任务,学生需要设定明确的写作目标,如完成具体某个段落、达到一定字数或完成整篇文章,其目标可能是每天完成200字的撰写任务与1篇学术论文阅读等。然后将写作任务分解成更小的子任务,逐步完成。每完成一个子任务,可以适当地给予自己一定奖励,这样可以为自己持续写作提供明确的方向和动力。以论文开题为例,学生需要制定为期6周的总目标与详细的写作计划,包括每周具体阅读任务与每日撰写计划、文献综述与开题报告完成时间表等。

2.坚持到底与养成良好的写作习惯。良好的写作

习惯对于培养稳定的创作力、学术意志力至关重要。坚持到底与养成良好的写作习惯训练是指,在写作过程中,不断提醒自己写作的重要性和意义,意识到写作是学业、事业的“助推器”,这也是为了自我实现,成为更好的自己。课程教学过程中,首先,教师可不定期邀请学术大咖分享经验,以增强大学生对学术写作的认同感,激发内在动力,并使其体验坚持带来的成就感,形成学术写作意志与志趣。其次,形成良好的写作习惯,坚持定时写作。有规律的写作不仅能帮助学生克服写作拖延问题,而且还能形成自动化反应行为,建立自动写作序列,减少学术写作意志力的消耗,从而使写作成为可持续行为,进而提高写作能力。例如,当学生选定“游戏化学习”这一选题时,就可以通过定期撰写文献综述、进展报告等来跟踪自己的学习进度,以此养成写作习惯。

三、教育技术研究方法课程教学模式构建

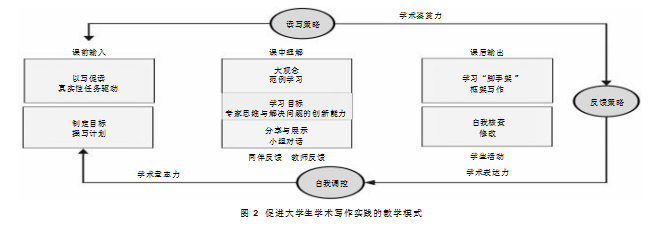

既有教育技术研究方法课程教学模式,主要采用基于任务或项目教学法对课程进行教学改革[13-14],它们主要侧重教师“教”的问题,但对学生“写”的相关问题的研究依然存在一些局限。笔者在借鉴任务或项目教学模式的基础上,从课前、课中、课后三个阶段出发,围绕学习目标、教学策略、学习活动构建了如图2所示的教学模式。

从图2可以看出,课程学习目标是为了培养学生的专家思维与解决问题的创新能力,使其形成学术鉴赏力、学术表达力、学术意志力。教与学的活动主要包括:课前,教师发布真实性任务,引导学生通过以写促读,围绕任务,完成大量文献阅读与撰写计划表、制订目标;课中,开展范例学习、课堂即时反馈、分享与展示、小组对话;课后,完成框架写作与修改、反思与核查、合作性讨论修改迭代等主要环节。与其他类似研究相比,该模型进一步验证了大学生学术写作能力的可塑性,强调了阅读科研范本、写作实践、反馈对学生学术训练的重要性。更为重要的是,它从认知负荷的视角切入,强调了框架写作对高校本科生学术写作实践具有不可替代性。同时,该模式强调发挥学生的主观能动性,体现学生的主体性,重视学生的自我核查环节与过程,以及课堂即时反馈的力量。此外,它还强调目标、计划制定与日常写作习惯养成,以避免学术写作意志力的消耗,从而使学术写作得以持续。

总之,本研究以教育技术研究方法课程为例,针对“如何写、如何提高、如何持续”三大核心问题,提出了相应的读写策略、反馈策略与自我调控策略与教学模式。其中,以写促读与框架写作能有效克服大学生学术写作障碍与写作认识误区问题,有利于培养大学生的学术表达力;自我核查与合作性讨论反馈可有效改善单纯依靠教师反馈的单一反馈方式,有利于培养大学生学术鉴赏力与良好的反思力;而养成良好的学术写作习惯保证了可持续学术写作问题,坚持到底有利于培养大学生学术意志力。但研究只强调了学术投入、学术自我效能感等自身因素,忽略了学术环境、同伴影响对大学生学术写作实践的影响[15]。因此后续研究将在实践的基础上,从学术研究志趣的培养、学术氛围的营造、学术管理制度的完善、生成式人工智能赋能等方面,探讨学术意志力、生成式人工智能赋能大学生学术志趣、学术成长的具体影响。

参考文献:

[1]霍振响,李雨洲,白金凤,等.“双一流”高校本科生发表学术论文:现状调研、表现差异及纾解之策[J].高教论坛,2023(9):119-124.

[2]迟美青.财经类院校本科生学年论文写作调查:基于创新能力培养的视角[J].山西财经大学学报,2022,44(S2):165-168.

[3]宋时磊.理念、课堂与教材:清华大学“写作与沟通”课的三重变革[J].现代大学教育,2023,39(1):95-102.

[4]甘阳,王晶.研究生学术写作与规范课程教学改革创新与实践[J].高教学刊,2023,9(19):35-39.

[5]朱旭东,郭绒.论学术论文写作训练:价值、方式和内容——基于“学术论文写作和规范”课程的经验[J].学位与研究生教育,2022(6):6-15.

[6]海阿虎.培养历史学专业本科生学术素养的思考及实践[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2021,34(4):152-156.

[7]吴素芳.认知负荷理论视角下的大学英语写作教学研究[J].教育理论与实践,2018,38(12):53-54.

[8]李润洲.研究生学术成长的“三力模型”:以教育学学位论文的写作为考察中心[J].学位与研究生教育,2023(3):1-5.

[9]潘新和.语文教学的新范式:写作本位——走向以写促读、以写带读、写读互动[J].语文教学通讯,2011(9):1.

[10]李润洲.论教师的研究意识[J].教育科学研究,2021(3):5-10.

[11]李润洲.过程:敞亮学位论文写作的言说逻辑——基于教育学的视角[J].宁波大学学报(教育科学版),2024,46(2):81-88.

[12]田洪鋆.100天写出一篇论文[M].北京:北京大学出版社,2023:175-176.

[13]白雪梅.基于任务驱动教学模式的小组合作学习效果研究:以“教育技术学研究方法基础”课为例[J].中国医学教育技术,2017,31(2):128-132.

[14]傅四保.建构主义学习理论指导下的项目教学法初探:以“教育技术学研究方法”课程教学为例[J].中国大学教学,2011(2):56-58.

[15]李倩茹.学术型硕士生学术志趣的激发与培育研究[D].南昌:南昌大学,2023.