T PACK 框架下职业教育教学改革设计与实践论文

2025-07-08 15:18:18 来源: 作者:xuling

摘要:文章首先分析了“通信线路施工维护”课程教学现状与理论依据,然后论述了TPACK框架下“通信线路施工维护”课程教学改革设计与实践,包括遵循整体设计原则、TPACK框架下教学与技术整合方案、课程模块任务设计、整合方案下的教学策略设计。

摘要:文章首先分析了“通信线路施工维护”课程教学现状与理论依据,然后论述了TPACK框架下“通信线路施工维护”课程教学改革设计与实践,包括遵循整体设计原则、TPACK框架下教学与技术整合方案、课程模块任务设计、整合方案下的教学策略设计,最后总结了TPACK框架下“通信线路施工维护”课程教学改革实践效果。

关键词:“通信线路施工维护”课程;TPACK框架;职业教育

“通信线路施工维护课程”是一门专门针对通信线路维护人员的岗位任职课程。本课程涵盖的内容如下:通信线路的基本组成和传输原理、通信线路施工的基本流程和操作规范、常用线路维护工具的使用方法和维护技巧、通信线路故障的判断和排除,以及制订通信线路施工方案和维护计划。为满足《国家职业教育改革实施方案》中提出的培养高素质技术技能人才,服务军民融合发展,把军队相关的职业教育纳入国家职业教育大体系,深化课程改革,增强实训内容,全面提升教育教学质量等要求[1],笔者结合以往教学活动中遇到的教学问题,对“通信线路施工维护”课程教学进行改革与创新,开展高质量任职培训。

一、“通信线路施工维护”课程教学现状与理论依据分析

(一)教学现状

1.教学内容与岗位核心能力形成不适应。“通信线路施工维护”课程开设时间早,学科历史沉淀久,具有鲜明的学科特色。随着现代通信技术的发展,通信方法手段发生了巨大变化,教材与教学内容也有了一定程度的更新和丰富,针对线路特点,删除了一些老旧电缆的割接方法等内容,但最近的一次内容更新不及时,已无法紧跟目前的线路维护任务形势。“通信线路施工维护”课程培养方案中,任职培训理论与实操时长比例为1:1。在课堂教学中,由于设备与场地的限制,在理论知识转化为实际应用方面仍有不足,比如,复杂程度较高的线路施工工艺等知识,实际上是对过往经验的系统化与结构化,仅仅通过课堂教学和教材学习,学生很难在短时间内真正理解和掌握,同时过分强调这部分知识的传授,势必会侵占岗位核心能力培养的时间,造成理论与实操的脱节,从而降低课堂效率[2]。

2.课堂教学环境与岗位实际复杂环境不匹配。现代课堂教学通常以模拟训练、情景代入等方式组织岗位演练。这些方法在线路维护工作中难以再现机线之间复杂联系与故障状态,培养的学生在到达任职岗位后,面对故障问题往往表现出手足无措、手忙脚乱的状态。面对这类问题,职业院校多采用工学结合的方式加以解决,但线路问题的产生既有突发性特点,又有季节性特点,在工时安排上存在困难[3]。

3.理想的教学手段与学生配合吸收程度有落差。无论是翻转课堂[4]、混合式教学[5],还是智能化学习、探究式学习[6],教学目标的达成都在一定程度上依赖学生的配合程度、学习兴趣和学习能力。岗位任职教育不同于学历教育,部分学生过于依赖传统的学习方法,缺乏创新和灵活性,导致他们在面对新的学习任务和挑战时,难以适应和应对。同时,部分学生缺乏良好的学习习惯和态度,对理论内容缺乏学习自信,对学习缺乏兴趣和热情,表现为不认真听讲、打瞌睡等。在课堂讲授上,教师更多专注于知识点的提炼而不是整合,而在通信线路施工维护实践中,学生需要相互配合完成工作,且单个技术的培训容易导致工作程序不明确,存在实践与合作的短板。

(二)理论依据

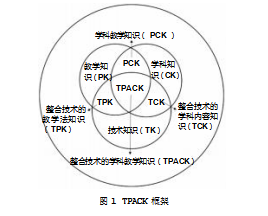

1.TPACK框架。TPACK框架是由美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)于2005年首次提出的,它是一种关于教师专业知识结构的框架。它由三个重要的知识领域组成,分别为学科知识(CK)、教学知识(PK)和技术知识(TK)。TPACK框架更加专注于三种知识领域的交互与融合,这些知识领域的交互表现为学科教学知识(PCK)、整合技术的教学法知识(TPK)、整合技术的学科内容知识(TCK)及整合技术的学科教学知识(TPACK)[7]。TPACK框架如图1所示。

2.实用主义理论。在岗位任职类教学活动中,教师与学生应当更加关注知识的实际效果,而不是仅仅关注它的理论。教师可以通过贴合岗位的项目式教学,引导学生进行实践、实验和探究,帮助学生深入理解知识,提高他们的学习兴趣和参与度。同时,实用主义理论也要求教师在教学活动中根据学生的实际情况灵活调整教学策略,以确保学生能够充分理解和掌握所学知识。

3.分类整合原则。要根据职业岗位的特点和目标,将教学内容、教学方法、教学资源进行分类整合,构建知识图谱初期模型,以实现职业教育的数字化技术改造。

二、TPACK框架下“通信线路施工维护”课程教学改革设计与实践

TPACK作为一种框架理论,旨在将技术巧妙地融入教育教学的各个环节,从而为教师提供全新的课堂设计视角和实用的教学方案。在TPACK框架下,积极探索现代技术手段与线路维护教学的有机结合,包括利用超星图书馆知识图谱技术重构线路维护内容的综合体系(TCK),以及设计教学策略和与教学内容相匹配的全新教学方法(PCK),此外还应致力于构建利用技术手段实现理实一体的教学模式(TPK),以期达到教学效果的最优化。通过运用智能技术配合TPACK框架下的职业教育,成功实现了课程目标、内容、方式及评价的深度融合,提升了教学质量。

(一)遵循整体设计原则

1.夯基固本,提升多岗位任职能力。本课程作为线路维护相关岗位的首门任职类课程,与线路维护类工作密切相关,具有机房值班与外线维护两类工作特点,也是相关人员了解岗位职责性质的先导课程。在授课过程中,强调技术知识(TK)和学科知识(CK)的深度融合,注重在解剖细分、逐项讲解基础理论知识的基础上,有意识地强化学生的基础与系统意识。同时,为了使学生更好地理解与使用所学,教师可结合教学知识(PK),采用生动的实践案例进行辅助解释,引导学生将基础打牢压实,在知识的学习过程中逐步提高综合岗位任职能力,从而与相近岗位实操课程进行有效衔接,以提升学生多岗位任职能力。

2.学用结合,培养高水平任职能力。本课程采取边学习、边实践的“学用结合、理实一体”教学模式,在课堂教学时,灵活运用启发式、研讨式、案例式等教学方法,将教学内容与实际需求相结合(PCK),激发学习热情;为增强学生对知识的理解,充分利用现代技术,如搭建模拟平台、实现在线资源共享等(TPK),创造一个丰富的实践环境;实践科目的设置上,突出实用导向,注重动手能力,设置模拟问题并指导解决[8];时刻关注课程内容与技术发展的融合(TCK),将最新的技术知识和应用案例融入课程内容,使学生能够了解并掌握最新的技术动态和应用趋势。同时,树立“学生是主体,教师是主导”的“教、学并重”的教学理念,开展合作式教学,从备课、课堂讲解、互动讨论到总结讲评都由教师和学生共同参与,引导学生由被动接收变为主动探究,形成“主动接收—对课程感兴趣—掌握和理解教学内容—岗位任职能力得到培养和提升”的闭环过程。

3.整合提升,吸纳先进技术,赋能传统教学活动。课程总结阶段,注重构建知识图谱[9],梳理出知识之间的逻辑关系,并且教师要将此与课程教材相互关联,整合现有教学资源,建立教学资源库[10],根据教学活动进度提供适切性策略,从而提升整体学科教学水平。此外,为提升教师利用技术辅助教学的能力(TPACK),鼓励教师充分利用先进技术手段,采用可交互的教材或课件,让学生通过线上完成部分学习内容,教师则通过后台和学生线下表现了解学生学习成果。本次教学改革实践吸纳能够支撑教学智能化改造的学科知识图谱构建方式[11],从教师授课角度来看,有利于增强教师的归纳总结能力与重点抓取能力,提升课程的统筹性与实用性;从学生学习角度来看,可以减少学习过程中由于学历教育与岗位任职教育之间所具有的差异性带来的不适感,让学生系统性掌握理论与技术知识,培养学生履职尽责的岗位核心素养。

(二)TPACK框架下教学与技术整合方案

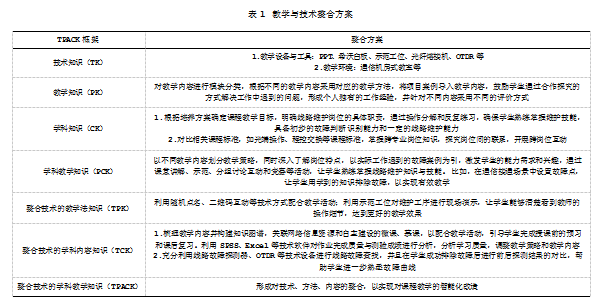

以TPACK框架为整合思路,将技术手段融入“通信线路施工维护”课堂教学,目的是帮助教师分析教学内容,选择技术手段,重建教学活动,彻底解决教学与信息化建设割裂的问题。教师基于TPACK框架,通过多种技术的教学手段来表征知识,技术在此不再仅仅是教学内容的展示工具,而是能够深度融入教学法与课程内容,促进教师数字化教学能力提升,并丰富学生学习体验的手段。具体内容如表1所示。

(三)课程模块任务设计

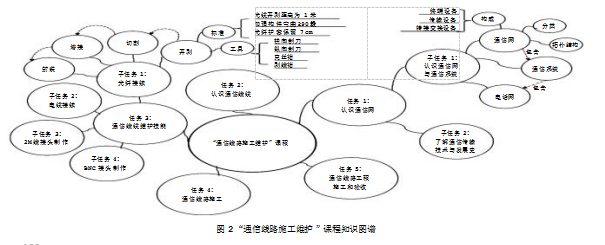

在本次改革实践中,采用模块任务化教学设计[12],以布鲁姆知识分类为基础构建知识图谱,将内容按事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识进行分类,对知识点进行分级梳理后,利用超星知识图谱进行构建(TCK),学生可以根据学习兴趣、能力、知识背景点击知识节点,定制不同的学习路径,教师可以通过将节点连接到教材、慕课、模拟实训等资源来定制教学内容。知识图谱是通过图结构表示知识间的相互联系,以每一个节点表示知识要点,要点间的连接表示相互关联,以任务1和任务3为例,具体设计如图2所示。任务1主要以认知类内容为主,将任务1分解为2个子任务,在子任务1中通信网包含了通信网构成、分类和拓扑结构3个概念性知识,而通信网构成中又包含终端设备、传输设备和转接交换设备3个相对独立的基础知识,即事实性知识。通信网、通信系统、电话网以相互包含的逻辑关系组合在一起,又形成了程序性知识。任务3主要以实作技能为主,将任务分解为4个子任务,分别为4项操作技能,子任务1为光纤接续操作,以光缆的开剥、切割、熔接和封装4步流程构成程序性知识,每步具体操作为概念性知识,对应所需工具与操作标准则为事实性知识。

(四)整合方案下的教学策略设计

教学内容与教学策略的融合是实现教学目标的关键。只有根据教学内容的特点和需求,选择合适的教学策略,才能帮助学生获得有效的学习成果。因此,教师在教学过程中应当根据不同的教学内容采取不同的教学策略(PCK),基于任务模块设计与课程内容整合,可采取三种教学策略:“讲授—测试—评价”的反馈策略、“提问—分解—查阅”的问题探究策略和“行动—探究—考核”的实践策略。

1.策略一:“讲授—测试—评价”的反馈策略。“讲授—测试—评价”的反馈策略比较适用于事实性、概念性知识的传授。上课前,教师在APP上推送知识清单指导预习(TPK),清单中涵盖相关微课、慕课、视频等,并在知识点位置设置标签,方便学生查找,反复观看(TCK),同时设置配套试题检测学生学习情况。针对观看频次较高及那些稍有难度、较易混淆的概念、结构、原理等知识点,教师可以采取教师主导的方式,先对知识进行重点讲解,然后通过测试题对学生的学习情况进行测试,并根据测试结果得到学生学习效果的反馈评价,最终根据评价进行难点突破与讲授内容调整。这种方式与学生以往接触到的学习模式相似,学生适应速度快,比较适合基础类知识的学习,有利于学生熟悉课堂和教师,也便于其他教学策略的实施。

2.策略二:“提问—分解—查阅”的问题探究策略。“提问—分解—查阅”的问题探究策略在职业教育中更适用于难度较低或可以通过查阅资料、翻阅书籍等方式就能够得到答案的学习任务。在这种策略中,教师可以将一个较为困难的任务分解为多个较低难度的问题或任务(PCK),引导学生在查阅教师提供的资料或互联网资源的过程中逐步进行解决(TPK),让学生在不断解决问题的过程中触发内在驱动力并强化自信,培养自主学习能力,产生元认知知识。

3.策略三:“行动—探究—考核”的实践策略。“行动—探究—考核”的实践策略适用于课程进行到一定程度,学生已经具备了知识基础时,教师可以通过布置实践性任务检验学生对知识的掌握程度。学生通常会根据任务率先行动,并在实践过程中比较行动方案,教师也可以通过示范工位对优秀方案进行展示,以鼓励、引导学生(TPK),让学生在相互探究中找到正确方向,最终以考核的方式强化正确方案。

在策略一中往往是教师占据主导,而在策略二、三中,学生的主体地位开始显现,这是因为随着教学活动的推进,教师与学生之间相互配合的默契不断提升,由此课堂的活力才能完全展现。在实际的教学过程中,学生的创造力在行动中得到充分发挥,经常产生一些更为简单、省力的操作技巧,这些操作技巧在教师的帮助下也可应用于规范操作,这不仅实现了教学相长,也是学生在积累中获得工作经验的一次积极体验。

三、TPACK框架下“通信线路施工维护”课程教学改革实践效果

(一)教学目标突出,树立以培养岗位任职能力为核心的育人导向

完成岗位工作任务是实现职业教育目标的重要基础和导向。结合线路维护教学的特点、目标,课题组经过学情分析、内容探讨、需求调查,最终确定以“概念、分析、实践、合作”为四个能力支点,以图表读识与故障判定能力、故障维修与施工监管能力、机线配合与协调能力、规程遵守与履职尽责能力为四大支柱,最终实现对岗位任职的有效支撑。

(二)教学模式科学,形成“内容—任务—策略”相匹配的教学组织模式

第一,教学技术手段适配教学内容。“内容—任务—策略”模式在教师对课程整体把握的基础之上,优先解决教学技术手段方法与教学内容的相互融合(TPACK)问题,以现有的教学资源实现对知识的有力展现。在技术与内容的选择上,遵循三个原则。一是实用性原则。内容选择应与实际工作岗位紧密联系,应用广泛。二是启发性原则。内容应为基础知识或基本操作且相互联系,前后逻辑顺序清晰,这样在教学过程中,便能够启发学生形成故障问题解决思路。例如,在光缆故障定位中,采用逐个曲线排除法,既分析了所有故障曲线,又形成了故障问题排查思路。三是适用性原则。针对不同的教学内容,应选用合适的技术手段进行展示。例如,为配合教学建设实作机房,业务量应与实际岗位一致,同时搭建外线训练中心作为户外设施维修训练场,而针对展示耗时费力的管道、人手孔,建造流程则采用视频、3D、标准建筑展示等方式,以实现学生认知由抽象化概念向实体化工序的转变。

第二,任务设计支撑岗位核心能力生成。岗位核心能力的生成与否需要通过多个工作任务来验证,工作任务引导学生通过自我探究、合作探讨等方式,形成针对相似状况的系列解决方案。任务设计着力培养学生解决问题的思维习惯:根据问题现象分析可能存在的故障点,按照故障排查流程梳理并建立解决问题的思路,自主寻找能够帮助解决问题的设备人员、信息、视频等资源,在任务的完成过程中,逐步培养学生思考、分析、探究、合作、综合应用等现实工作能力,构建将碎片化知识整合为流程化问题解决范式。

第三,教学策略助力教学目标达成。教学任务制定后,根据教学任务特点匹配教学策略,三种教学策略环环相扣、层层递进,以求实现由学到工、由知识技能到职业素养的转换。在不同的教学策略中,教师更容易匹配到合适的教学手段,教学方法实施更加有迹可循。在教学过程中,教师逐渐由“台前”走向“台后”,由“讲授”转为“指导”,教与学的主导权转移到学生手中,学生在尝试、探究中也实现了由缺乏经验的“新手”向驾轻就熟的“老手”的转变。

(三)教学成果显著,实现稳步提升的学习成效与平滑流畅的工学衔接

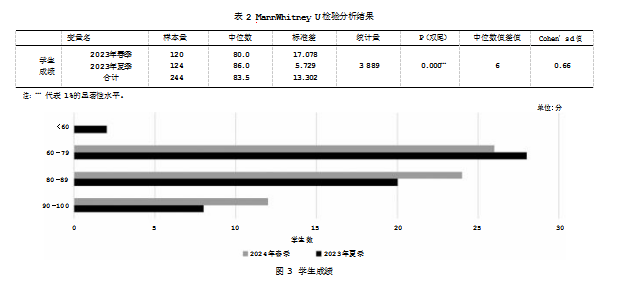

课题组以教学改革实施前后2批次岗前教育培训学生作为对照,统计了“通信线路施工维护”课程总评成绩,并对统计结果进行检验,其中MannWhitney U检验分析结果如表2所示,两批次学生成绩如图3所示。检验结果表明,2023年春季、2023年夏季的2批次学生期末总评成绩的中位数分别为80.0分和86.0分,检验结果P值为0.000,统计结果显著,2023年夏季培训学生成绩显著高于2023年春季培训学生。另外,其差异幅度Cohen’s d值为0.66,差异幅度中等。

四、结语

课题组开展的基于TPACK框架的“通信线路施工维护”课程教学改革实践,是在多年教学经验的基础上,吸取先进教育教学理论后做出的一次职业教育实操类课程改革的有益尝试,为此类课程的教学改革积累了一定经验。今后,课题组将在本次实践的基础上向着教学智能化改造的目标继续前进,为技能型社会建设作出更多贡献。

参考文献:

[1]国*院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL].(2019-01-24)[2024-04-02].

[2]胡晓丽,陈丽霜.基于岗位核心能力的“铁路客运组织”课程设计与实践[J].福建开放大学学报,2021(6):92-96.

[3]张晓梅.厘析·扬弃·建构:重读《对工学结合课程一些基本概念的认识》[J].中国职业技术教育,2023(35):36-39.

[4]胡娟,高志超.融合翻转课堂的混合式教学在高职内科护理学中的应用[J].现代职业教育,2024(5):145-148.

[5]冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评:基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018,36(3):13-24.

[6]王婀娜,陈琦.德国应用技术大学数字化教学实施的对策与启示[J].中国职业技术教育,2023(32):88-95.

[7]余军华.TPACK框架下高校经济管理类课程与信息技术整合:原则、策略与模式[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2023,20(12):12-15.

[8]吴佳男.高职院校“五育并举”学生综合素质评价:价值意蕴、评价要求与实践路径[J].职业技术教育,2023,44(35):76-79.

[9]张治,闫白洋,贾林芝,等.普通高中生物学知识图谱驱动的学科教学智能化改造[J].全球教育展望,2023,52(8):100-114.

[10]冯竞慧,刘宁.职业本科数字化教学资源体系建设研究[J].工业技术与职业教育,2023,21(6):120-124.

[11]吴冬燕.智能化改造与数字化转型背景下高职电子信息类专业改革[J].工业和信息化教育,2022(12):56-60.

[12]陈艺帆.基于模块化教学法的中职《电子技术基础与技能》实训课教学改革研究[D].石家庄:河北师范大学,2023.