网络学习空间与农村小学数学深度融合教学实践探究论文

2025-07-02 17:14:38 来源: 作者:xuling

摘要:农村小学数学教学融合“网络学习空间”,在课前通过“无痕”导学实现思维“有迹”;课中遵循“三不教”原则组织学习活动,转变学习方式,提升课堂质量;课后创新作业形式,如分层、实践性研究、弹性、个性化作业等,延伸学习至线上。

[摘要]农村小学数学教学融合“网络学习空间”,在课前通过“无痕”导学实现思维“有迹”;课中遵循“三不教”原则组织学习活动,转变学习方式,提升课堂质量;课后创新作业形式,如分层、实践性研究、弹性、个性化作业等,延伸学习至线上。实践证明,此举能提高学习自由度、促进学习成果生成,激发学生运用策略性思维积极参与学习。本文探究网络学习空间支持下的小学数学深度融合课堂教学实践,以期提升学生数学核心素养。

[关键词]网络空间,小学数学,深度融合,提质增效,提升素养

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:注重信息技术与数学教学的融合。在改进教学方式方面,教师应利用技术支持平台将在线学习与课堂教学相结合,开展线上线下融合的混合式教学。在促进自主学习方面,突破传统数学教育的时空限制,丰富学习资源,为学生自主学习创造条件。营造融通信息技术的混合式学习环境,改变教与学的流程,促进自主学习、合作学习、探究学习等新型学习方式的转变,充分调动学生的主动性、积极性和创造性,实现提质增效,形成学科关键能力,发展学生核心素养。

一、课前导学助力自主学习

利用网络学习空间的“课前导学”模块,引领农村孩子自主学习,形成积极的情感态度和价值观,同时提升他们理解数学的能力,促进思维品质的发展。通过课前精心设计学习单、组织学习资料推送给学生,进行学法指导,引导学生充分自学,增强阅读能力。此外,其动手能力和沟通交流能力也得到显著提升,这极大地培养了学生的数学素质,为后续授课打下坚实基础,使学生更轻松地掌握数学知识。

(一)问题设计,突出导向

传统的课堂教学前,教师也会让学生做预习工作,但大多数只是告知学生下节课内容,希望学生通过预习带着问题来听课以提高效率,然而,除了课本外学生没有其他的学习资源。在预习中无人指导,教师在课堂教学中也不管学生如何预习,只是按照自己的步调讲授知识。而利用网络学习空间“课前导学”模块进行导学时,设置核心问题是深度学习的关键,它可以引领学生主动学习,促进思维品质发展,形成积极情感态度价值观,这样的导学单着重突出问题导向。

在教学四年级上册“温度”这一内容前,学生已有了对天气预报中气温高低的生活经验,但对天气预报气温中带有的+或-符号的数表示温度的实际意义大多不理解,对两个零下温度的大小比较的方法比较陌生。因此,笔者从国家中小学智慧教育平台“一师一优课”里找到一段“天气预报小视频”,再从网络学习空间的作业库里调用精心设计好的问题串。这些问题串包括:①用你喜欢的方式,记录北京的气温。②在温度计上(只有刻度,没有数字)标出北京的两个气温,提示可以查阅资料了解下温度计。③结合你的生活经验,按温度的高低,给它们排个序:零下4℃、零下17℃、0℃、零上17℃。(你的想法是……)④0有温度吗?如果有的话,你知道生活中哪些温度是0?⑤生活小体验:关于温度你还知道什么?教师将这些数学学习资料以及要求,及时推送给学生端App,引领学生自主学习,启发学生深入思考,并提出了更多有价值的研究问题。这种师生都“有备而来”的课堂可为提高学生的核心素养提供必要的保证。

(二)及时评量,以学定教

在传统教学中,课前学情分析基于教师的经验判断,课中教师是通过提问、课堂练习、课堂小测等方式了解学生对所学知识、技能的理解与掌握情况,由于时间与条件所限,没办法实时准确把握全体学生的学习情况,更不能考虑后期的数据挖掘和应用。利用网络学习空间“课前导学”模块能及时评量,以学定教。学生课前根据导学任务要求,按照自己的水平和节奏学习进行自主学习,既培养了学生学习的主体意识,又提高了学生的自主学习能力。教师将学生上传到人人通空间的导学任务进行线上批改,批改后系统自动生成学情数据分析。

如:导学单第②小题,在温度计上(只有刻度,没有数字)标出北京的两个气温,提示可以查阅资料了解下温度计。这题的学情分析结果:分值:5.0分;班级均分:2.7分;得分率:53.3%;失分率:46.7%。教师根据学情数据分析情况,能更精准地确定教学起点,有针对性地组织学生交流研讨,精准地答疑解惑,也便于教师及时调整自己的教学策略,从而较好地保障教学质效。

二、课中互动助力高效课堂

在课中组织学习活动,利用“网络学习空间”中“互动课堂”App进行授课,教师在充分了解学情下,根据学生学情及时调整教学内容和教学策略,遵循“三不教”原则,将“网络学习空间”与教学深度融合到创新应用,实现课堂提质增效。这有助于促使学生学习方式更加多元化、现代化,激发学生的学习动机,促进学习投入,提高学习自由度和学习成效。同时,促使学生使用深层策略来开展学习活动,向探究的深层思维发展,提高思维品质,发展核心素养。

(一)导学反馈,深化新知

利用“互动课堂”组织学习活动,将“课前导学”的学生作品(生成性资源)在课堂展示,这种课前导学任务与课堂教学内容密切联系,课前学生对新知有了一定的了解与思考,课堂上学生更主动、积极参与师生、生生交流互动。这种导学反馈有助于学生对重难点解惑,深化新知,释放课堂精彩。

比如,授课伊始,利用“互动课堂”中的“讲评作业”工具将学生课前导学单内容及学情数据分析展示给学生看,教师问:从导学单中我们了解到哪些题目有困惑呢?这堂课我们将继续探索温度的知识并解决导学单里的困惑,大家来回顾导学单的第①题。学生由于在课前观看“天气预报”微视频,很快回答:“最高气温是零上5℃,最低温是零下5℃。”教师接着引导:“老师有一个疑问,我们看到它们的数字都是5,有什么不一样呢?”这些都是学生通过课前独立学习,有个别同学不能一时理解,需教师鼓励引导。接着教师追问:课前在导学单里是怎么记录这两个温度的?一起来看看。同时,教师将“课前导学”中学生的几个典型作品(文字、图案、符号记录气温等生成性资源)在课堂展示。师趁热打铁继续追问:“这几种记录方式,都能看懂吗?更喜欢哪一种呢?请同学们用投票器进行投票,学生都投票用符号表示的作品,并说出自己投票的理由。”然后学生通过对比,发现这几种记录方法虽然不一样,但都表示一对相反意义的量,一致认为用符号记录比较简洁,在数学上用符号表示,简单明了,这就是数学语言的奥秘,这一教学难点也水到渠成地突破了。这种在互动反馈中,让不同层次的学生表述自己的思考轨迹,在学生不断的补充中,学生的思维在一次次的多维互动交流中碰撞出火花,突破教学重难点,促进学生知识的深度学习。

(二)释疑拓展,深度学习

由于课前学生通过课前导学单、学习资源包进行充分的自主学习,每个学生不仅带着较好的知识基础走进课堂,而且对新知有一定的了解与思考,使得教师有针对地组织课堂教学,学生能更主动积极地参与课堂交流互动,通过师生互动、生生互动深化探究,更精准地答疑解惑,建构对知识意义的理解,注重知识的迁移拓展,促进学生深度学习,实现高效的数学课堂。

比如,在“探究温度计感受0的重要性”的教学环节,即导学单第③题,教师可以借助“互动课堂”中“讲评作业”工具,调用“课前导学”的学生作品进行课堂展示,让学生看着这道题提问:“你在课前完成这题时,遇到了什么困难?”这个问题引出大多数学生的共同困惑:温度计上没有0℃,不知道要标在刻度的哪个位置。此时教师在课件的温度计上再出示0℃的位置,并问:“你现在能在温度计上把北京的这两个温度标出来吗?学生在直观的操作中得出:“0℃是零上温度与零下温度的分界线。”教师继续追问:“0℃有温度吗?”教师可通过课件播放冰水混合物的实验操作演示的短视频,来验证学生的猜测:

冰水混合物的温度定为0℃。此时可调用“课前导学”的学生的几幅作品拼在一起,在课件上展示出来。将学生分散的作品集中在一起,目的是方便进行比较,引导:请大家认真观察,什么变了,什么不变?”学生通过观察理解0℃是起点,0℃的位置影响5℃与-5℃的位置。接着教师又出示一条长红色横线将这几个作品的0刻度对齐的合并图,并提问:“现在我们再把它们起点对齐了,你又发现什么?”让学生观察到5℃与-5℃距离0都是5小格。学生在课堂互动中,进行深度的思考,课堂气氛活跃,帮助学生快速有效地突破教学重点、难点,领悟学习知识就是这样不断地发现同与不同,变与不变,对知识的了解就会更加深入。

三、课后作业助力减负增效

在现代教育中,课后作业是学生巩固课堂知识、提高学习能力的重要途径。教师可以利用“教学助手”中“智能检测”及“课后作业”模块,将学生课后作业、复习资料及作业要求及时推送给学生,限定时间要求学生完成,并做好数学课后作业批阅及反馈。让“智慧作业”实现线上检测跟踪与延伸补救,做到课内统一,课外分层,夯实基础,实现“量”的转型,促进学生数学深度学习。

(一)智能工具,关注个体

教师通过“课后作业”模块发布分层作业,利用“人人通空间”对作业批改、等级评价,对每份作业进行个性化评语。教师还可以利用“课堂互动”中的“录屏”工具,将课中重难点部分的教学环节录成微课,系统自动把微课发送到学生端“人人通空间”的“课堂记录”里,供学习不扎实或学习有困难的学生反复观看,达到有效的课后补救。

(二)精选练习,拓展思维

除了基本的课后分层学习作业外,教师还可以设计一些实践性研究作业、弹性作业、个性化作业等拓展性问题或个性化量身定制的习题,以人为本,尊重作业的主体——学生,以丰富的素材和活泼的形式让学生想做作业、乐于做作业。在设计过程中,我们应该精编、精选题目,目的是学生的精练,使作业实现“减负”与“增效”的统一。

比如在“温度”这一课的课后练习,教师利用手机端“人人通空间”中“课后作业”模块,布置一份个性化作业推送给学生,并要求学生做完拍照上传。内容布置如下:

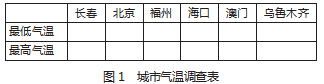

调查全国部分地区城市()年()月()日的气温(见图1)。

(1)把各个城市的最低气温从低到高排列出来。(2)气温最高的城市是(),是()℃,气温最低的城市是(),是()℃。(3)在中国地图上找这6个城市的位置,想一想气温与城市的地理位置有什么关系。这样的作业既体现了分层学习的原则,又有实践性研究的特点,能够激发学生的学习兴趣和创造力。

教师在设计作业时,应该注重作业的拓展性和个性化,以满足不同层次学生的学习需求,激发学生的学习兴趣和创造力。通过精选练习、拓展思维等方式,使作业实现“减负”与“增效”的统一。

总之,将“网络学习空间”与农村小学数学教学深度融合到创新应用,引导学生有效思考成为提升数学课堂教学效率的重要手段。核心素养导向下的一线数学教师需与时俱进,及时转变教学理念、改变备课方式和教学方式,优化教学内容、创新教学模式。引导学生借用手机端“人人通空间”开展自主学习、协作学习和探究学习,丰富学习方式,全面促进教与学方式转变。通过“人人通空间”,引导学生用好国家(省)中小学智慧教育平台,进行自主学习,大大减轻了校外培训负担并实现课堂提质增效的重要价值,有效提升学生综合素养。

参考文献:

[1]王学斌.问题导向下的小学数学深度学习[J].文理导航,2023(7):67-69.

[2]唐苑纯.网络学习空间的教学应用策略研究[J].新课程导学,2023(21):73-76.

[3]陈惠琴.网络学习空间在小学数学课堂教学中的运用探讨[J].考试周刊,2022(8):51-54.