基于高阶思维发展的小学科学课堂观察量表开发与应用论文

2025-06-30 10:34:08 来源: 作者:xujingjing

摘要:本文从全面分析设计与反复使用修正两个阶段入手,形成观察量表的初步设计思路,并分析、检验观察量表的应用效果,修正初版观察量表中的不合理之处,最后归纳、整理出适用于小学科学课堂的观察量表,提升小学科学课堂教学质量及效率。

摘要:本文从全面分析设计与反复使用修正两个阶段入手,形成观察量表的初步设计思路,并分析、检验观察量表的应用效果,修正初版观察量表中的不合理之处,最后归纳、整理出适用于小学科学课堂的观察量表,提升小学科学课堂教学质量及效率。

关键词:高阶思维小学科学课堂观察量表开发应用

《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确规定了将探究作为小学科学教学的重要学习途径,将高阶思维作为主要发展目标,以此培养学生的探究与创新意识。高阶思维是在高层认知水平的基础上展开的心智活动或表现出的认知能力。在新课标背景下,现代教育更注重学生的个人成长,重视对学生学习能力、决策能力、分析能力、创新能力等方面的培养,力求把学生培养成能适应新时代社会发展要求的全方位人才。因此,将小学科学教学对标高阶思维发展,对培养学生的思维创新能力、提升小学科学课堂教学效率具有重要意义。

一、小学科学课堂观察量表的全面分析设计

在小学科学课堂观察量表的全面分析设计阶段,观察者要先确定观察的主要目的,有目的地编制观察计划。例如,可以先确定观察对象,以及需要记录的事件及行为等,分析观察对象所处的背景,结合其背景要素适当调整观察点与观察角度,确保观察点、观察数量及观察方式的准确性。

1.观察点与行为标准的确定

①确定观察点

要实现对动态课堂内容及秩序的观察,需要借助观察量表这一辅助工具,通过在观察量表中记录和反馈,观察者能够获取课堂中的有效数据信息,以此判断课堂教学情况。由此可见,观察量表是课堂观察的重要工具,是观察者观察水平的重要体现,也是课堂观察技术的重要表现。确定观察视角时,观察者应结合被观察学科的特性,针对观察目标选取合适观察点。小学科学是一门探索性、实践性较强的学科,增强学生的探究欲是课堂的教学重点,学生的探究能力和活动表现是主要的课堂观察点。教师需要在实际教学中让学生积极参与动手实践,在动手的过程中开发大脑思维,构建“做”“思”结合的共融、共创、共生理想课堂,在增强学生学习兴趣的基础上全面提升课堂效率。

②确定行为标准

行为标准是衡量教学过程质量的关键。教师可以将学生在课堂上的实际表现,包括行为表现、思想表现等,详细记录在课堂观察量表中,通过翔实记录学生的学习情况,评判整个科学课堂的教学有效性。尤其在开展探索活动课教学时,小学生充满好奇心与想象力,能在探索课堂上充分释放天性,进而激发其动手操作与动脑思考能力,而学生在课堂上实际表现出的动手操作与动脑思考能力也充分反映课堂中科学探究的水平。为更好观察小学科学课堂的教学情况,教师可在课堂观察量表中详细记录学生在探索课堂中的个体表现及行为特征,如动手操作过程、动脑思考过程等,以此判断课堂活动的有效性。结合新课标要求,参考科学探究活动的八大要素,包括问题提出、做出假设、制订计划、证据收集、信息处理、总结结论、交流反馈和反思评价,确定课堂观察的行为标准。

2.课堂观察量表的设计编制

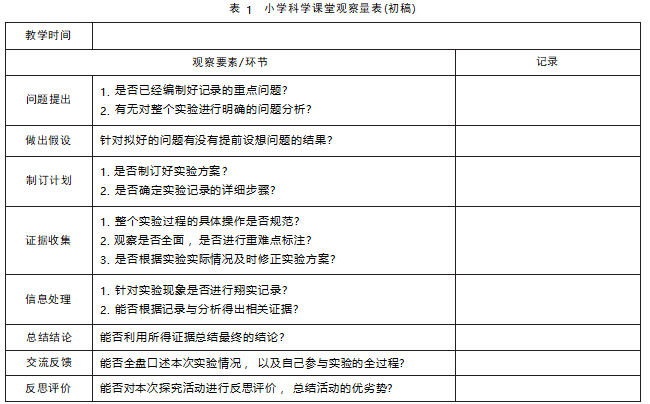

结合新课标规定的科学探究活动的八大要素来设计观察量表,并为各个要素/环节编制相应的观察指标,如表1所示。

表1是结合实际探究活动而编制的小学科学课堂观察量表初稿,可作为验收课堂教学成果的重要辅助工具。本观察量表是基于新课标提出的八大要素而编制的,后者为观察量表提供了科学、合理的划分标准。其中,问题提出、做出假设、制订计划、总结结论、交流反馈、反思评价环节体现了学生在课堂中“思”的一面,证据收集与信息处理则体现了学生课堂中“做”的表现,量表充分体现对课堂中学生“做”与“思”的全面观察记录。尤其是在证据收集环节设置的第三项观察指标“是否根据实验实际情况及时修正实验方案”,反映了学生结合实际探究活动进行思考的过程,主要考查学生的思考能力。指标设定并不是固定的,教师需要根据不同的探究活动课程适当调整指标,在具体使用过程中根据指标进行观察记录,可以以文字描述的方式对学生在课堂中的具体表现进行重点记录。

二、小学科学课堂观察量表的反复试用修正阶段

课堂观察量表制订好后,为检验其信度与效度,需要将其应用于实际课堂中,通过实际应用发现观察量表的不足之处,加以修订完善,再正式投入使用。关于表1所示的课堂观察量表(初稿),本研究共进行了两次试用。第一次用于三年级上学期“观察水”的科学探究课堂的观察中。通过实际应用发现量表初稿存在的不足:观察点需要进一步细化,记录方式需要简单化。随后,根据第一次试用总结的修改建议,修订观察量表,保持初稿中观察量表的原有观察环节,将每个探究环节后的观察点细化为2~4个观察指标。在具体的使用过程中,观察者可以使用“√”“×”等符号记录信息,以简化记录方式,最后保留“活动记录”这一栏。此次观察量表修订结束后,直接进入观察量表的二次试用阶段。本次试用比较成功,以下重点针对观察量表的二次试用进行详细阐述。

1.观察量表的二次试用

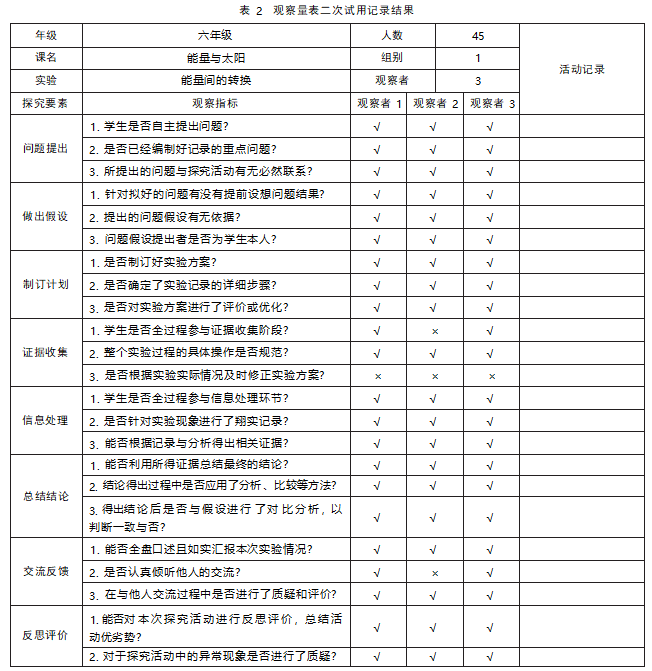

量表修订完成后,教师再次进行观察量表的试用。此次课堂实验来自六年级上学期的“能量与太阳”科学探究课。三位观察教师共同观察班级中某一学生小组的探究活动情况,并以全程录像的形式进行记录。三位观察者均须对探究课现场情况进行观察记录,直至探究课结束,观察记录结束后进行系统的结果判定与评课环节。

2.观察量表的二次试用结果

结合课堂观察情况,整理观察量表的详细记录结果,如表2所示。

3.观察量表试用分析

①观察量表可操作性分析

相较于观察量表初稿,修订后的版本在实用性、操作性等方面均具有更好的效果。修订后的观察量表简化了不必要的笔录形式,便于观察者将更多精力放在课堂观察上。同时,修订后的观察量表各要素的观察指标更加细化,更加便于观察者判定,活动记录一栏做了保留,便于观察者对课堂中的实际情况,尤其是不确定的情况或者需要注意的情况等进行记录备注。

②观察量表信度效度分析

通过对表2的观察数据进行对比分析,不难看出,在证据收集与交流反馈的部分探究要素中,不同观察者做出不同的指标评价结果,如“证据收集”的指标1,观察者2与其他两位观察者的评价结果不同。在能量间的转换实验中,观察者2通过观察学生课堂上的实验探索情况,发现部分学生过度依赖其他同学,个人参与探究活动的程度不够,导致探究实验结果存在片面性。在“交流反馈”环节的指标2中,也出现了不同的评价结果,观察者2认为探究活动课程的记录员并未注意倾听他人的交流,虽然在纸上进行了相关记录,但多为无意识书写。通过观察者之间的沟通交流,发现出现有差异的判定结果主要是因为该观察者观察到他人未注意到的细节。除了这两处,三位观察者在其他指标上的观察记录和评价结果基本一致,修订后的课堂观察量表信度与效度较高。

③学生“做”“思”表现分析

观察者通过在小学六年级“能量与太阳”的科学探究课中试用观察量表,全面记录了学生参与探究活动的问题提出、做出假设、制订计划、证据收集、信息处理、总结结论、交流反馈、反思评价全过程。根据观察结果,学生总体上探究水平较高,“做”“思”表现较好,展现出了较好的动手动脑能力。学生根据教师的引导,发现并解决问题,改正方案中的不足之处,是构建“做”“思”结合理想课堂的基础,同时也是实现高阶思维发展目标的典型表现。

三、结语

经过试用测评后,小学科学课堂观察量表实现了对课堂教学的全过程记录,基本能够体现学生在课堂上的“做”“思”。将该观察量表应用于小学科学课堂探究实验的观察中,能够为教师提供多方向的观察视角。教师可以结合学生课堂的实际表现,辅以文字记录,全面了解全班学生的课上表现,包括学生的个别行为表现等。总体而言,该观察量表具有较强的可操作性,观察结果也具有较好的信度与效度,发挥了更好的教学和研究价值。

参考文献

[1]林素珍.运用课堂观察手段提升学生科学课堂思维品质[J].名师在线,2021(11):50,66.

[2]罗睿.运用课堂观察法提升小学科学区域教研有效性—以南宁市西乡塘区小学科学教研活动为例[J].广西教育,2019(17):92-95.

[3]孙振祥.指向“做思共生”科学课堂观察量表的开发与应用[J].小学教学参考,2021(15):60-63.

[4]张璐.基于小学科学课堂观察的教学诊断研究[D].黄石:湖北师范大学,2020.