学习支架在小学语文朗读教学中的应用研究论文

2025-06-24 14:53:37 来源: 作者:xuling

摘要:感情朗读是语文教学的重要内容和语文学习的有效方法。教师可在朗读教学中利用支架教学法开展教学活动,通过场景模拟、具象化情境、抓关键词句、及时回顾反思等策略,为学生搭建学习支架,提升朗读教学的实效性,提高学生的朗读兴趣和阅读能力,实现朗读教学的目标。

摘要:感情朗读是语文教学的重要内容和语文学习的有效方法。教师可在朗读教学中利用支架教学法开展教学活动,通过场景模拟、具象化情境、抓关键词句、及时回顾反思等策略,为学生搭建学习支架,提升朗读教学的实效性,提高学生的朗读兴趣和阅读能力,实现朗读教学的目标。

关键词:小学语文,朗读,支架

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调,朗读是阅读教学中重要的训练,各年级都要重视朗读。朗读是开展语文教学的一项重要内容,也是语文教师开展教学的基本方法。在指导学生朗读时,教师可以借助相关支架,优化朗读教学,帮助学生迅速感知语言、体会情感、入情入境。

一、搭建情境支架进入文本

鉴于教材中的部分课文内容与学生生活仍存在一定距离,教师可以采用图片、视频、音乐等作为支架创设情境,引导学生进入课文情境,助力感情朗读。

1.以实物引入情境

中国播音学理论奠基人张颂的《朗读学》中提到,“只是目击白纸黑字,不能朗读出作品的本意,更不会有高水平的朗读,必须透过文字‘目击其物’,才会产生切实的感受”。在学生较难自主透过文字“目击其物”时,教师可以借助实物将学生引入情境。例如,在学习《葡萄沟》一课时,教师可以选取几串色泽不同、可口诱人的葡萄,依据课文内容进行辅助展示。在唤起学生直观感受的基础上,教师再让学生朗读相关语段,有助于学生实现感情朗读、直抒胸臆。

2.以图画再现情境

当朗读教学中较难呈现实物时,图画可以作为一种情境支架发挥辅助作用,如课文插图、剪贴画、粉笔画、多媒体画面等。例如,在教学《富饶的西沙群岛》一课时,教师可以出示图片,将“布满彩色的条纹”的鱼、“头上长着一簇红缨”的鱼、“周身像插着好些扇子”的鱼、“身上长满了刺,鼓起气来像皮球一样圆”的鱼直观地展示。通过图片,学生看到鱼的多元外形,既能体验趣味性课堂,也能感知海底世界物产的丰富和有趣,进而在课文朗读中自然抒发喜爱之情。

3.以视频带入情境

相较于实物和图片,视频能以其独特的视觉效果给学生带来多维度沉浸式感受,让学生身临其境,与文本共鸣。例如,教学《圆明园的毁灭》一课时,教师可以播放电影《火烧圆明园》中的相关片段,在看到“金碧辉煌的万园之园在肆虐的火焰中逐渐化为灰烬”后,学生能够直观感受侵略者的贪婪、野蛮。这一幕能够使学生与作者情感产生共鸣。此时进行朗读,学生就能“使其言皆若出于吾之口”“使其意皆若出于吾之心”。

4.以音乐营造情境

音乐中所传达的情绪能够有效营造氛围,帮助学生进入课文情境。例如,教师在引导学生朗读《长相思》这首词时,选取音乐家林海创作的《琵琶语》。忧伤的琴声,加上中国乐器琵琶所独有的“泣泣私语诉衷肠”之特点,营造出凄清婉转的氛围,与《长相思》“聒碎乡心梦不成”的思乡之情相吻合。学生在音乐的渲染中与词人的情感交融,走入课文情境,实现感情朗读。

5.以语言渲染情境

语文教师的语言要具有形象性、情感性,通过绘声绘色、声情并茂的讲述,将学生带入情境。例如,教师在教学《如梦令》时,以一段导入语引出朗读任务:“你们看啊,(多媒体播放黄昏情景,并配乐)黄昏的时候,太阳慢慢地从山的后边落下去了,晚霞染红了整个天空,远处的山,近处的水,还有小亭子,都笼罩在晚霞的余晖当中。水面上波光粼粼的,使我们想起诗句‘一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红’。这样的情景多么富有诗情画意啊!让我们通过朗读把这种美传递出来吧。”在这样的氛围中,学生沉浸其中,情动于衷,自然而然地进行感情朗读。

二、搭建具身支架切身体验

朗读的更高一级目标是用声音还原课文画面。然而对于小学生而言,凭借想象去感受语境,运用声音准确、清晰地还原画面、表达情感有一定难度。教师可以借助具身支架让学生切身体验课文,有助于学生精细感受文本,准确还原画面,细腻传达情感。

1.看—内心视象

在朗读过程中,学生脑海中要能对文本所描写的事物进行细致观察、清晰感受,这样才能将课文内容读清楚、读准确,表达细腻的感受。

例如,《三月桃花水》中有这样一句话:它看见一群姑娘来到河边,水底立刻浮起一朵朵红莲……有学生在朗读时加快语速,并且重读“立刻”。这就反映出学生并没有仔细阅读并展开想象,而是见字发声,看到“立刻”就快读重读。教师可以引导学生边读边想象,让学生说说看到了怎样的景象,学生就会发挥想象:姑娘来到河边,水面上映出了姑娘的身影,就像一朵朵红莲浮现在水面之上。水面倒映出姑娘的身影是无声无息的,若重读“立刻”,仿佛一块石头砸到水中;轻读“立刻”,不仅能还原出画面出现得无声无息,还能表现出作者见到“美丽红莲”时的屏息惊叹。

2.做—具体动作

朗读含有动作的语句时,为帮助学生体会动作的方向、力度,教师可以让学生一边读,一边做动作,引导学生进入语句所描绘的相应情境,帮助学生读出画面、读出情感。

例如,《桥》这篇课文中有这样两段话:小伙子推了老汉一把,说:“你先走。”老汉吼道:“少废话,快走。”他用力把小伙子推上木桥。学生应思考如何将语段中的两个“推”读好。教师可以让学生对课文情境里的动作进行模拟:“小伙子推的是他的父亲,这是一位老人,用力过猛会使老人摔倒。因此,他的‘推’只是一种催促,力气不能太大。朗读这个‘推’字时,不能读得太重。‘老汉用力把小伙子推上木桥’,老汉要推的是小伙子,用的力气就要大一些。读这一句时,要重读‘用力’。但到了‘推上木桥’这里时,老汉的手已经离开了小伙子的身体,此时的‘推’只表示小伙子上桥是源自老汉推的力量,重点表示小伙子已被老汉推上了木桥,这个‘推’字无须重读。”在理解两个“推”字的背景和如何进行朗读处理后,学生能够展现出课文中父子之间深沉的爱。

尽管此处的感情朗读,分析起来较为复杂,但学生联系句子的语境,做一做两个“推”的动作,就能体会其意义,进而把两个“推”字读准确,读出当时的画面,读出相应的情感。同样,对于课文中关于声音、气味和味道的相关描述,教师也可以让学生做一做相关的动作,用身体的动作唤醒感官体验,进入课文情境。

三、搭建资源支架自主建构

在指导学生朗读时,教师可以为学生提供知识性资源支架、范例性资源支架和生成性资源支架。

1.知识性资源支架深化内容理解

为帮助学生理解课文内容,领悟作者的情感,教师需要向学生介绍课文相关的背景性知识,以知识性的资源支架帮助学生知人论世,由此深化其对课文内容和情感的理解。

例如,学习《枫桥夜泊》这首诗时,诗句中的诗眼为“愁”,但世上的“愁”千万种,对于不同的愁应选择不同的朗读方法。学生需要了解诗人张继的相关背景知识,才能真正理解此中“愁”为何物。唯有将此“愁”具体化,才能读好这首诗。教师可引入诗人的生平经历以及古诗创作背景,帮助学生体会诗人创作的心境。

2.范例性资源支架指引朗读路径

在指导学生朗读时,教师可以示范朗读,或出示名家朗读视频,引导学生直观感受朗读技巧、朗读标准,并进行模仿。在模仿中练习、感悟、提高,构建“范例—仿学—创学”的学习路径。例如,学习《七律·长征》这首诗时,教师可以播放名家朗诵版本,学生在观看学习后,模仿朗诵者激情澎湃、热血沸腾的感情,并将其内化于自主朗读之中。

3.生成性资源支架激发思维碰撞

学生在课堂上的朗读是生成性学习资源的基础。在课堂中,教师可以引导学生倾听他人朗读,并发表自己的看法,在相互分享和讨论中产生思维碰撞。教师适时点拨、指导,进而生成更有深度的学习内容。

例如,学习《盘古开天地》一课时,教师让学生A朗读课文,要求其他学生倾听,并在学生A朗读完后进行点评。在学生评价环节后,教师提出问题作为引导:“同学们想一想,这位同学朗读的‘大鸡蛋碎了’这一句给你们怎样的感受?你们认为这样朗读合适吗?”学生围绕这一问题充分发表自己的观点。经过讨论,学生认识到,这篇课文讲的是盘古拿起斧头劈开混沌的宇宙,将天地分开。朗读时要着重表现盘古开天地的英勇气概。“大鸡蛋碎了”不可惜,正是因为它碎了,天地才能分开。这里不能用“可惜”的语气来朗读。在互动中,学生学到应立足整篇,把握感情基调进行朗读。

四、搭建图示支架熟练朗读

朗读时,要心到、眼到、口到、耳到,这对注意力分配有限的小学生而言,是一个较大的挑战。学生的感情朗读,大多数是基于个体理解的即时表达,并非专业演员反复练习后的熟练表演。为帮助学生提高朗读熟练度,教师可引导学生在朗读前搭建图示支架,以明晰文章脉络和情感层次。

1.语流图形象展示

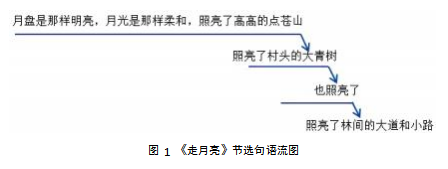

语流图,即朗读语句时声音流淌的动态示意图。为让学生能够形象直观地感受到句子的语流变化,教师可以采用语流图的形式分析文本。例如,为使学生读好《走月亮》中“月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了林间的大道和小路”这句话,教师可设计语流图(见图1),便于学生直观感受空间的变化,读出画面感。

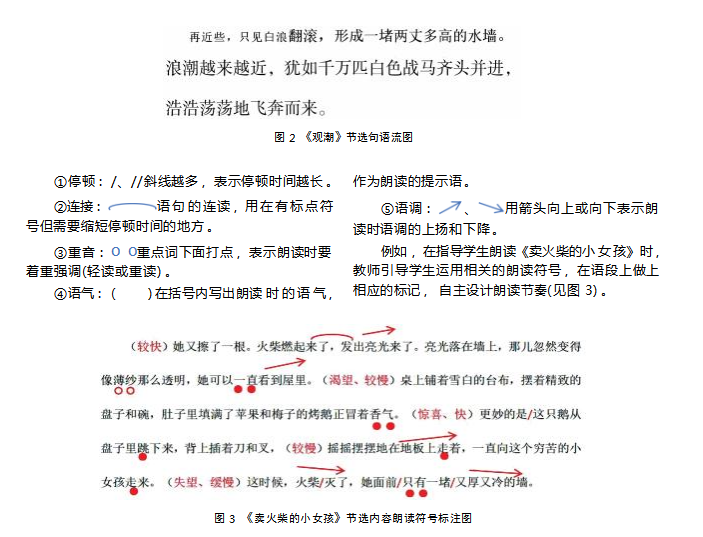

再如,为使学生读好《观潮》中的节选语句,教师可设计语流图(见图2),通过字体和字间距的变化,让学生直观形象地感受到潮来时的汹涌和迅猛,便于学生产生画面感,把握语句节奏。

2.朗读符号标示技巧

朗读是学生理解课文内容和情感后的有声化表达。为优化朗读效果,学生可以运用朗读符号做好标记,将自己的理解和表达记录在课文内容中,在反复朗读中实现朗读主体的生命激情及与文本灵魂的情感交融。常用的朗读符号有:

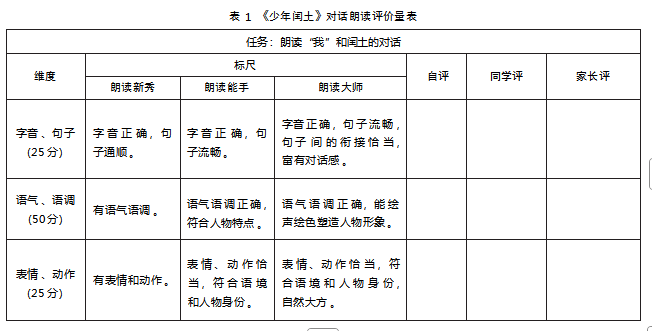

五、搭建评价支架改进朗读

新课标理念下,评价是教学过程的有机组成部分。合理构建评价量表,能够使评价标准更客观、评价结果更科学。美国波特兰州立大学课程与教学系教授丹奈尔·D.史蒂文斯(Dannelle D.Stevens)等提出,评价量表一般由任务描述、评价标尺、评价维度和对每个表现水平构成要素的描述四个基本部分组成。以《少年闰土》一课评价量表构建为例。

①任务描述。通过描述任务,驱动学生主动、有方向地学习。《少年闰土》这一课的朗读任务描述为:学完本课,以“致敬鲁迅”为主题开展鲁迅艺术节活动。要通过朗读《少年闰土》,描绘自己心中的少年闰土形象。

②评价标尺。用于评价学生完成任务所达到的程度。在《少年闰土》这一课的朗读评价中,采用“朗读新秀”“朗读能手”“朗读大师”三级评价标尺。

③评价维度。具体分解完成任务的各项技能,每个维度的权重反映各自的重要程度。如《少年闰土》中朗读“我”和闰土的对话,可从字音、句子、语气、语调、表情、动作等方面来进行评价。

④水平描述。用语言描述学生达到的朗读程度。对《少年闰土》一课中的对话朗读,可设计多主体评价量表(见表1)。

不同年级、不同课文各有侧重,教师应灵活运用朗读支架,搭建支架优化朗读教学,提升学生的朗读能力,涵养其高雅情趣,使其获得表现美、创造美的能力,进而促进学生核心素养的发展。

参考文献

[1]张颂.朗读学(第三版)[M].北京:中国传媒大学出版社,2011:61.

[2]李方顺.学习支架:撬动项目学习的支点[J].语文建设,2023(11):35-39.

[3]宋娟娟,钟维斌.评价量表助力“教-学-评”一体化[J].湖北教育(教育教学),2023(11):8-9.