历史新教材教学中落实核心素养的策略探索论文

2023-04-19 13:51:34 来源: 作者:xieshijia

摘要: 部编版历史新教材课程体系较庞大,历史线索颇多,教学总体容量大。本文以《中外历史纲要(上)》第2课《诸侯纷争与变法运动》为例,尝试建构梳理历史线索,明确时空观念;创设有效教学情境,落实史料实证;探究整合时代特征,探索历史解释;寻找知识体系联系,体会唯物史观;展现中华优秀文化,浸润家国情怀;整合五大核心素养,落实整体教学,力争在完成教学任务的同时,渗透落实核心素养,引导学生思考理解、提升能力。

摘要:部编版历史新教材课程体系较庞大,历史线索颇多,教学总体容量大。本文以《中外历史纲要(上)》第2课《诸侯纷争与变法运动》为例,尝试建构梳理历史线索,明确时空观念;创设有效教学情境,落实史料实证;探究整合时代特征,探索历史解释;寻找知识体系联系,体会唯物史观;展现中华优秀文化,浸润家国情怀;整合五大核心素养,落实整体教学,力争在完成教学任务的同时,渗透落实核心素养,引导学生思考理解、提升能力。

关键词:部编教材;核心素养;落实策略

部编版历史新教材课程体系较庞大,历史线索颇多,教学总体容量大。如何在有限的课时内完成教材教学任务,落实核心素养,引导学生理解思考、扎实掌握、提升能力,是摆在每个高中一线教师面前的新问题。笔者经过一个阶段的新教材备课思考、上课实践,有一些思考、一些尝试、一些认识,以《中外历史纲要(上)》第2课为例在此与大家交流、分享。

一、建构梳理历史线索,明确时空概念

对时间概念,康德认为其主要是指两方面内容:一方面是指年代,另一方面是指在某年代所发生的事件内容,也就是与每个时间点相关联的历史内容。关于空间概念,任何一个历史事件,在发生时都处于某个地理环境中,这就是历史空间性。时空观念是时间与空间两个概念的统一,是时间与空间的紧密结合,时空观念是经过内化而形成的在具体时间、空间下观察、分析、认识事物的一种观念、一种能力。

部编版教材课程内容时间跨度较大,历史线索丰富,在具体课时、整个单元,乃至在知识模块新课、复习课时方面,用构建时间轴的方式,梳理时序线索,不仅可以展示历史事件的全过程,客观呈现史实,便于教学环节展开,便于学生记忆,也有助于分析相关历史的前因后果。

承接前一课西周的历史,西周灭亡于公元前771年。东周时间跨度始于公元前770年周平王东迁洛邑,到公元前221年秦完成统一、建立秦朝。东周以公元前476年为界,分为春秋、战国两阶段,周王室于公元前256年被吞并。并于时间轴上分别列举春秋阶段“春秋五霸”“孔子与老子”的知识点,战国时段“战国七雄”“商鞅变法”“百家争鸣”的知识点,重要知识点的呈现为之后展开春秋战国社会大变革具体知识点做好铺垫。

空间概念则利用好教材第9页、第10页的地图展开。结合两幅地图的观察,并引导学生做相关对比,学生即可读出:1、从春秋到战国,诸侯国减少,呈现逐步实现局部统一的趋势。2、春秋五霸、战国七雄也可于图中读得。3、对比两图可发现,春秋有“晋”,“韩赵魏三家分晋”,地图上无“晋”即为战国形势图。4、战国形势图中可知,此期间已有防御工事,长城的修筑。从形势图的解读中,除空间概念的感知外,亦可获悉春秋战国斗争的激烈与频繁,感知春秋战国的“大动荡”,“列国纷争、局部统一”的时代特征。

本课上承第1课“中华文明的起源与早期国家”,下启第3课、第4课“统一多民族国家的建立与巩固”,以时间轴为线索展示了“过渡阶段”这一时代特征,也为本课明确了“过渡阶段”的教学立意。

二、创设有效教学情境,落实史料实证

史料实证是指运用可信的史料,努力重现历史真实的态度与方法。统编版教材基于学生能力培养,每一课时呈现的历史线索、历史概念颇多。在历史课堂中,如何基于“史料实证”素养要求,选取材料有效地设置教学情境引导教学,激发学生的学习兴趣,提高课堂效率,拓展思维深度,显得尤为重要。

通过运用图片、文字史料来创设情境,重现历史。学生感受到“经济角度”下的春秋战国不再只是战火纷飞,还是农业、手工业、商业都有发展进步的承接时代。以“铁犁牛耕使用、推广”为代表的生产力发展,则进一步推动了生产关系的变革,土地制度变革、小农经济产生、封建经济发展、地主阶级力量壮大,政治、思想文化领域的大变革亦是应运而生,前因后果、环环相扣。在教学环节上,也可以顺利过渡到下一环节“各国变法——以商鞅变法为代表”的学习。

“社会流动性起先使贵族的等级不容易保持,继之则连贵族与平民间的界限也被冲破。生产增加,铜钱开始流行,教育普及,以平民出身的学者也周游列国,说辩于诸侯之间。”(节选自黄仁宇《中国大历史》)

设置如下思考题,供学生小组合作探究:

(1)诸子百家主张各有不同,不同主张的背后是否有相同的时代背景?

(2)基于相同的时代背景,不同的主张的背后是否有相同的时代诉求?

(3)各流派不同的思想主张下是否存在共性?哪一派思想主张更适应时代发展的需要?

(4)波澜壮阔的百家争鸣在春秋战国这一“过渡阶段”有何作用,又对统一多民族封建国家的建立和巩固产生怎样的影响?

学生结合表格、材料,通过小组讨论认为,不同主张背后共同的时代背景是经济层面“生产力发展,封建经济的发展”,是政治层面“士阶层、新兴地主阶级崛起”的需求,是“王室衰微,思想自由环境”的促成,也是“各国争霸,重用士人”的需要;更是思想层面“私学兴起,学在民间,造就一批有知识的思想家”的推动。虽主张不同,但在共同的时代背景下,儒家之“仁”、道家之“无为而治”、墨家之“兼爱、非攻、尚贤”、法家之“以法治国”“中央集权”都有其共同的出发点和时代诉求,即“救时之弊”,面对社会动荡、礼崩乐坏提出自己的主张以改变动荡现状,或恢复或重建政治秩序。结合唯物史观的角度,“百家争鸣”也是社会大变革在意识形态上的反映。社会大变革下,不同的诸子学派亦是社会各个群体的呼声,唯有法家迎合了动荡变革下君主的统治需求,而为统治者采纳,并为最终统一的到来奠定思想理论基础。“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放潮流,为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想理论基础,并成为后世中华思想文化的源头活水:推动形成中国传统文化体系,也奠定了中国文化兼容并包、宽容开放的特点,对后世影响重大。

通过以上材料的引用,情境及问题的设置与讨论,不仅能够帮助学生梳理清相关基础知识,还可以帮助其深刻理解其中的相关关系,以探索历史的本质与相关规律。当然,要有效地落实“史料实证”,还需在教学实践的过程中引导学生尽可能多地收集多样史料,明辨史料,去伪存真,力争做到多重史料互证、论从史出。这将在之后的教学实践中不断探索探究。

三、探究整合时代特征,探索历史解释

每个历史阶段,都有其鲜明的时代特征。基于史实,总结不同历史时期的阶段性特征,可以帮助学生更好地梳理基本史实,厘清线索,也可以帮助学生更好地把握历史发展进程。针对本课时间跨度大、历史线索丰富的问题,根据本课四个子目内容,从政治变革、经济变革、阶层变革、思想文化变革、民族关系发展多个角度,概括课内呈现的春秋战国史实内容所反映的时代特征。由此,可使学生对春秋战国的时代特征有更全面客观的理解,亦可使学生认识到从不同的角度看问题可以有不同的认识。在这个过程中学生认识历史结论、理解现实问题,以利于学生“历史解释”能力的养成。尝试全面把握整体时代特征,亦是应唯物史观的要求,用联系、发展的眼光看待每一个历史问题。在理解历史的基础上,有意识地对历史现象进行阐述,提出自己的观点和看法,形成具有体系性的认识和理解,也就在不断地走向“历史解释”。

四、寻找知识体系联系,体会唯物史观

“唯物史观”是当今历史教育五大核心素养之一,是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。在各类学业水平的考查中也注重考查在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力。因此,在部编版教材的教学中,寻找知识体系联系,引领学生体会唯物史观就显得尤为重要。

春秋战国时,铁农具、牛耕使用并推广,生产工具、动力的革新代表着生产力的发展,推动农业发展,于是私田大量出现。由此出现新兴地主、自耕农阶层,一家一户的生产成为可能,小农经济产生,封建经济发展。随着地主阶级力量壮大,亦是为富国强兵以赢得兼并战争,各国兴起改革,推动土地所有制变革,井田制瓦解,封建土地私有制确立。由此,周王室衰微,分封制进一步瓦解,中央集权建设开始。一石激起千层浪,恰是唯物史观“生产力决定生产关系”“经济基础决定上层建筑”“一切事物都有其产生、发展和转化的历史”的写照。

再根据前述春秋战国时代特征的整合,“经济变革:封建经济发展”“政治变革:诸侯纷争”“阶层变革:地主阶级、士阶层兴起”,出于争霸纷争需要,各国礼贤下士,争相招揽人才,各学派论战辩驳,针对社会变革、礼崩乐坏的现实问题,提出自己的政治主张,恰是唯物史观“一定的思想文化是政治经济在思想文化领域的反映”“社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在”的写照。

结合史实把握时代特征,依据时代特征体会唯物史观的过程,深化了学生对知识体系的理解与认知。

五、展现中华优秀传统文化,浸润家国情怀

作为一门重要的人文科学,高中历史学科在培养学生的家国情怀和责任担当意识方面有着责无旁贷的责任与义务。而家国情怀作为一种情感升华,如何在教学中落地,需要教师根据教学内容,将爱国情怀、家国一体理念融入历史教学,依托教学环节,润物细无声地浸润家国情怀。

第2课第一子目介绍“华夏认同”时,穿插“历史纵横”介绍“华夏”由来。唐朝孔颖达《春秋左传正义·定公十年》“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”本义为衣冠华美又重礼仪。“华夏”连称由此而来。学生感知“华夏”不只是政治实体,更有着丰富的文化内涵,在春秋战国时,被周边民族所认同,各族同源同祖,“华夏文明”由此更为发展壮大。作为炎黄子孙、华夏后裔,在对中华文明的悠久博大的体悟中,油然而生一种民族自豪感。

春秋战国的时代下,中华思想文化的渊源亦是源于这一时代。“崇尚仁礼、倡导德治”的儒家,“顺应自然、逍遥自由”的道家,“兼爱、节俭”的墨家,“相生相胜”的阴阳家,“以法治国”的法家等学派应时代而生,构成了中国历史上波澜壮阔的思想解放潮流,成为中华思想文化的源头活水。而其中的儒家文化,更是在后世演化成中华文化的主流思想,甚至渗透到中国人思维意识的深层,体现于中国人的言谈举止之中。正如李泽厚先生所说:“即使广大农民并不读孔子的书,甚至不知孔子其人,但沉浸和积淀在他们的行为规范、观念模式、思维方法等意识和无意识底层的,主要仍是孔子和儒家的东西。”中华文化的源远流长、博大精深值得后人思索体悟。

六、整合五大核心素养,落实整体教学

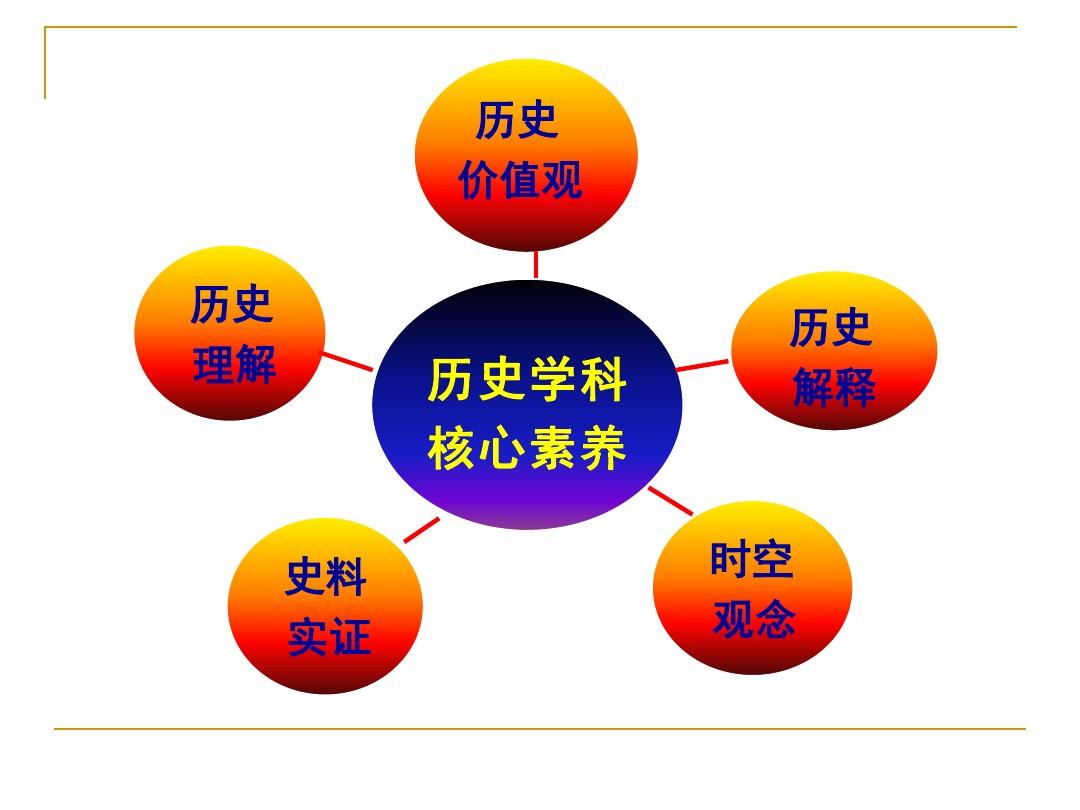

“历史学科核心素养是学生在接受历史教育的过程中(学习历史过程中)逐步形成的具有历史学科特征的正确价值观念、必备品格与关键能力,是历史知识与历史见识、能力和方法,以及情感态度与价值观等素养的综合体现,在积淀历史智慧、凝练历史品格、锤炼历史思维能力、升华历史情操等过程中发挥着至关重要的作用。”笔者以上内容以“中外历史纲要(上)”第2课“诸侯纷争与变法运动”为例,分别从五个素养本身的要求出发,阐述了在部编版历史新教材教学中落实核心素养的策略。但笔者同时认为,“时空观念”“史料实证”“历史解释”“唯物史观”“家国情怀”,历史学科的这五个核心素养应是一个有机整体的五方面,在新教材的教学过程中,应有整体思维,从教学目标入手,从教学内容出发,精心设计教学活动,把学科素养作为“整体”进行综合渗透,指向学生“多种历史思维”的综合运用与培养,切不可过度分割。当然,落实核心素养的整体教学也并非意味着在各个环节平均分配、平均用力,应根据教学目标、教学内容、核心概念的具体要求合理设计,有侧重、有意识地合理布局、精心设计,推进素养的自然综合生成。

此外,在部编版历史新教材教学中落实核心素养,除应充分发挥教师整合知识、创设情境的能力外,更应充分地发挥学生的学习主动性,重视激发学生思维的敏捷性,重视学生在课内外学习过程中的交流与合作,以形成综合历史思维,形成健康积极的情感价值理念。

部编版历史新教材即将在全国全面推行使用,面对教材改革,如何有效利用教材、整合资源,让学生掌握历史知识的同时,落实核心素养的养成,已经成为当下一线教师不可回避的“新挑战”。立足于“教材之变”,服务于“学生之学”,探索“素养之落实”,唯有得当,方能有效、高效。

参考文献:

[1]靳玉乐.现代课程论[M].重庆:西南师范大学出版社,1995:155.

[2]钟启泉.课程与教学概论[M].上海:华东师范大学出版社,2004.

[3]王江.学科核心素养落实要打“整体战”——以对秦始皇外貌形象的课堂探讨为例[J].中学历史教学,2020(04):14-16.

[4]邢秀清.提炼学习主旨,把握关键问题:“诸侯纷争与变法运动”教学设计[J].历史教学,2021(01):17-21.

[5]周群美.高中历史教学中时空观念素养的培养——以高一教材《中外历史纲要》为例[J].高考(上旬),2021(08):145-146.

[6]王群飞.《中外历史纲要》使用之我见[J].中学历史教学参考,2021(08):66-67.

[7]汪瀛.试析《中外历史纲要》执教之道[J].中小学教材教学,2021(09):27-30.

[8]王柱昆.时间轴在高中历史教学中的运用[J].中学政史地,2021(07):66-67.