聚焦共育价值的亲师交往论文

2025-04-17 11:27:03 来源: 作者:xujingjing

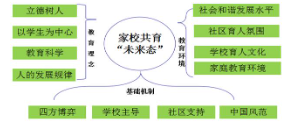

摘要:家校共育通过亲师交往来实现,亲师交往过程也是家校共育的过程。在具体教育实践中,亲师间往往存在不聚焦共育价值的交往现象。为实现家校共育,家长和教师要在“一切为了孩子”的共同价值追求下,聚焦共育价值,遵循成人交往规律,建立信任关系,在平等尊重的基础上,进行你“来”我“往”的有温度的交往,共同促进孩子的全面成长。

摘要:家校共育通过亲师交往来实现,亲师交往过程也是家校共育的过程。在具体教育实践中,亲师间往往存在不聚焦共育价值的交往现象。为实现家校共育,家长和教师要在“一切为了孩子”的共同价值追求下,聚焦共育价值,遵循成人交往规律,建立信任关系,在平等尊重的基础上,进行你“来”我“往”的有温度的交往,共同促进孩子的全面成长。

关键词:亲师交往家校共育共育价值

家庭和学校都是孩子接受教育的重要场所,家长和教师分别作为家庭教育和学校教育的职责主体,在孩子的学习和生活中扮演重要角色,都是孩子成长历程中共同的教育者。为了践行教育孩子这一目标,家长和教师之间必然产生交往行为,如果交往过程缺乏共同的育人价值取向,双方交往中很容易产生偏差行为,甚至敌对行为。双方应该有共同的育人价值取向,才能完成立德树人的根本任务。只有在“一切为了孩子”的共同价值理念引导下,聚焦共育价值,才能建立良好的亲师交往关系,达成一致的育人目标,树立正确且一致的教育观念,同心、同德、同向、同标、同步,促进孩子的健康成长和全面发展。

一、聚焦共育价值的亲师交往

作为家庭教育和学校教育主体实施者的家长和教师必须携起手来形成合力,才有可能实现家校共育,家长和教师的携手过程就是亲师交往的过程。

亲师交往是人际交往中的一种,通过交往,找到家长和教师这两个有差异的、具有独立人格的个体之间的“共识”。家长和教师重叠的场域是孩子,双方能够达成“共识”的根源也是因为孩子。亲师交往的过程其实也是家校共育的过程,而家校共育要通过亲师交往来实现。反过来,家校共育又是亲师交往的根本宗旨和行动指南,偏离家校共育价值的亲师交往不可能是真正、持久、牢固的亲师交往。这种育人取向的共育价值是亲师交往与其他人际交往的本质区别。此外,亲师交往因孩子而存在,随着孩子的升学,亲师交往自然暂停或终止。这说明亲师交往的聚焦点在于孩子,离开孩子这个核心,家长和教师又重新成为两个“陌生人”,亲师交往就不存在。这是亲师交往有异于一般人际交往的特有属性,这一特有属性必然要求交往双方的关系建立在共育价值的基础上,敞开心扉,形成强大合力,将家庭教育和学校教育朝着共同的育人方向牵引。

概括起来,亲师交往有以下基本特点:一是主体间性。家长和教师在交往中都是主体,是独立、有差别的个体,不是从属关系,更不是对立的管理与被管理、教育与被教育关系。二是媒介性。家长和教师需要通过一定的手段和方式来进行相互接纳、平等的对话和持续的互动。三是目的性。双方在交往中达成“共识”,以教育孩子为目标,树立共育价值,形成共育理念。四是限定性。亲师交往因孩子而阶段性存在,也因孩子的升学或终止。五是教育性。无论采取什么样的交往态度、交往什么内容、以何种方式交往,都具有明显的教育性,交往就是为了“育人”。

亲师交往是家长和教师在“一切为了孩子”的共育价值理念引领下,通过一定方式进行主体间持续、交互作用,并在不同阶段中建立亲密关系的过程。只有在这种相互信任的关系基础上进行的亲师交往才能使双方彼此敞开心扉,也只有在平等、尊重的基础上,亲师之间才能进行有温度、有情感的亲师交往活动,达成对孩子教育的共识,聚焦共育价值,形成教育合力,共同促进孩子的健康成长和全面发展。

二、非共育价值取向的亲师交往

在教育实践中,亲师之间的交往往往因没有聚焦于共育价值而出现一些不良现象。其表现有亲师不交往、亲师假交往、亲师逆交往等。

1.亲师不交往

交往是指“彼此把自己有的供给对方,互相沟通”。交往是一种双向的互动。亲师不交往并不是没有交往,而是家长和教师没有通过交往达到信息互通。具体表现在以下三个方面:

一是信息互通意识不强。现代社会人们工作压力大,生活节奏快,家长和教师的工作都比较繁忙,总觉得时间和精力不够用,并且在交往时间上往往有冲突。这就可能使部分教师认为学校没有任务,自然没必要再进行额外交往。而家长也觉得自己孩子没有什么问题,除寒暄之外,自然也不需要和教师进行特别的交流。

二是信息沟通单向和不对等性。例如,在家长会上,教师主要是介绍情况、传递学校相关工作要求并布置任务,较少主动和家长进行交流,家长的意见和想法也较少被问及。再如,家长群中也主要是由教师发布通知或者布置任务,让家长打卡或者接龙,亲师间的沟通主要以问题和任务导向型的单向交往为主,双向沟通力度不够。

三是信息互通存在一定障碍。亲师之间有不良交往史,彼此处于“逃避”状态。在现实生活中,有的家长由于溺爱孩子,与教师沟通时常常以自我为中心,未能站在教师的角度,有时不合时宜地找教师主持“公道”。而有些教师为了树立教师的权威,和家长接触时说话行事比较强势,给家长造成一种“被训”的感觉,这也导致了家长的“退避三舍”。

2.亲师假交往

“交往”即交而往之,是一种主体间持续进行的、深度互动的过程。亲师假交往是家长和教师进行表面、虚假的、没有持续用“心”的交往,具体表现在以下三个方面:

一是亲师“隔屏”交往。现代通信技术发达,家长和教师经常通过微信群、电话等方式进行沟通,用信息化的便利性来代替面对面的交往。然而,这种信息化交往的随意性较强,给双方带来的信息也较为有限,双方在交往中接收到的非语言信息不足,彼此之间只能感受到冷冰冰的信息。此外,双方在交流过程中易产生“通讯便捷,慢慢聊”的依赖心理,容易导致双方在解读过程中由于缺乏专注的深入交流而产生信息内容的歧义,较难使双方进行深入而有温度的情感交往。

二是亲师“表面”交往。此种情况下,亲师交往只是为了完成任务。例如,家访作为亲师交往的一种重要方式,可以促进亲师之间进行更深入的交往,形成牢固而亲密的关系。遗憾的是,有的教师开展家访活动时常流于形式,目标不够清晰,既不着力聚焦解决学生的教育问题,又不关注家庭教育指导,更不专注于与家长达成教育共识,也就较难与其形成一致的共育理念。

三是亲师“敷衍”交往。双方都怕被人发现缺点,处于防备状态,无法打开心扉。一些家长担心过于真诚的交往会对自己和孩子不利,不会对教师袒露自己的真实情况。而有的教师也担心太过真诚的交往会被家长发现自己工作的不足之处,为避免家长拿自己的不足大做文章,教师也难以在亲师交往中投入真心。

3.亲师逆交往

亲师交往的过程是双方求同存异,寻找和发现共同点的过程或理解的过程,是一种不断寻找“共视”和“共识”的过程。而亲师逆交往是指家长和教师之间交往动机不纯、目标不明、效果不佳的交往,无法真正实现求同存异,难以找到双方“共识”,具体体现在以下两个方面:

一是存有私心、相互照顾。有些家长遇到问题不从全局或全体学生利益出发,仅仅考虑个人利益。有的家委会成员想请教师吃饭,想讨教师的“欢心”,希望教师能对自己的孩子有一些优待;而有的教师在学习资源分配上或者家委会的选举上存有私心,进而做出一些有失公平的决定。

二是相互指责、推诿。有的家长和教师在交往中处于“敌对”状态,当孩子出现问题时,有的教师并非在共育价值的引领下主动与家长商量解决之道,而是通过电话或者家访,甚至是在家长群里公开对家长进行“教育”,认为家长没有履行好教育职责,这无形中给家长带来一定的教育焦虑,进而引发其抵触情绪。而有的家长在错误教育观念的引导下,在孩子教育问题上当“甩手掌柜”,或者当孩子有问题时把责任推给教师,这给教师带来较大压力。以上情况都可能在一定程度上导致家长和教师之间的紧张关系。

三、聚焦于共育价值的亲师交往路径

鉴于亲师交往的特有属性,需要探讨其与一般人际交往活动不同的交往路径和方法。

1.在建立信任关系过程中发挥亲师交叠影响力

家庭“场域”和学校“场域”交叠的中心是孩子,家长和教师的交互作用会对孩子产生持续累积的影响。家长和教师在交往时必须互相信任,才能找到彼此思想的结合点,并用达成的共识、共育理念来指导双方进一步的交往。

“育人”是家长和教师、家庭和学校之间交叠影响的区域,是亲师交往的纽带和核心。在孩子的教育问题上,家长和教师一定要“以孩子为本”来指导亲师交往,如此一来双方才能建立起相互信任的关系,真正发挥家长和教师交叠影响的作用,形成教育合力,实现良好的亲师交往、家校共育目标。

2.在平等、尊重的基础上进行亲师双主体间性交往

主体间性是指主体和主体之间的关系,主要包含三个方面的内容:一是建立在主体性基础上的互为主体关系。二是超越主客体关系之上的主体与主体共同形成交流合作的“中间”地带。三是强调主体间的平等对话交流,相互理解。亲师交往的主体间性主要体现为并非以自我为中心,各自为政,也并非教育和被教育的关系,而是双方在共育价值理念的引导下,家长和教师平等、自愿地进行主体间沟通交流、相互理解、协同合作,为了孩子的教育而共同努力。

例如,某小学一年级评完少先队员的当天晚上,一位家长打电话给教师,并责备教师:“我非常不同意你们学校的少先队员推选制度,为什么一次只能推选10个呢?这样对孩子真的很不好,他会觉得没面子,很容易被打击。”很明显,家长有家长的观点,教师有教师的立场,家长和教师这两个不同“场域”的主体缺乏平等交流和相互理解,进而产生误会。如果教师在推选少先队员之前通过家长一封信或者微信家长群向全班家长宣传这种做法的意义,就可能消除或避免误会。反过来,如果家长能站在教师的角度来换位思考,能够以此为契机,对孩子进行抗挫折教育和正面榜样教育,反而更有利于孩子的性格教育和培养,实现家校协同育人。

由此可见,在孩子的教育上,家长和教师需要而且必须合作,孩子的教育并非短时间就能够完成的,单靠家长或者教师一方的力量较难为孩子提供良好教育。家长和教师只有在平等、相互尊重的基础上,打开心扉,聚焦共育价值,积极主动地进行交往,达成教育“同盟”“合伙人”关系,才能共同完成立德树人的根本任务。

3.在有“交”有“往”的过程中进行有温度的交往

亲师交往本质上也是一种家长和教师之间人际关系建立的过程,而这种关系需要建立在一定的情感基础之上,需要家长和教师都能够进行有情感、有温度地交流。只有在真正的交往中,双方才能实现精神的相遇和相容,才能在理解、对话、交流之中产生思想的碰撞、智慧的火花。亲师间有温度的交往具体可以从以下三个方面进行:

一是建立共同教育期待。正所谓“道不同不相为谋”,家长和教师之间共同的“道”就是对于孩子共同的教育期待,这也是双方能够“同谋”的基础,并且在“同谋”的过程中双方要坚信:没有哪个家长不爱孩子,没有哪个家长不关心孩子的所读学校;也没有哪个教师不爱自己的学生,也没有哪个教师不希望得到家长支持。只有在共同教育期待下,聚焦共育价值的亲师交往才能真正形成。

二是进行面对面、有温度的交往。人是有感情的动物,信息化的交往虽然可以快速、便捷地解决“问题”,完成“任务”,但较难解决人与人之间的情感问题。面对面的交往所带来的“温暖”“磁场”与“触电”,是任何电子信息都无法替代的。教师在交往中要充分利用各种机会,与家长开展面对面的交往,营造一种亲切、温暖、自由的交往氛围,开展有温度的交往。

三要注意亲师交往的适度性。交往时要把握刺猬效应,双方不宜交往过密,超出正常的亲师关系范围容易导致亲师逆交往。如果教师处处以高高在上的“教育权威”姿态进行交往,会让家长退避三舍,造成亲师不交往或者假交往。因此,亲师交往要讲究适度和平衡,保持适当的距离,才能够聚焦共育价值,充分发挥家校教育合力。

对于孩子的教育,家长和教师无法离开双方,也无法由一方替代另一方的地位。只有通过聚焦共育价值的亲师交往,建立全面的“战略合作伙伴”关系,结成教育“共同体”,才能将家长和教师的教育力量结合起来,更好形成家校合力,发挥家长和教师的整体教育效能,实现家校共育,促进孩子的全面成长。

[1]张润林.学校家庭教育指导工作体系的探索[J].基础教育参考,2021(2):27.

[2]古今汉语实用词典[M].成都:四川人民出版社,1992.

[3]刘铁芳.走向生活的教育哲学[M].长沙:湖南师范大学出版社,2005:124-125.

[4]张绣琴.小学家-教交往冲突现状及对策研究[D].大连:辽宁师范大学,2020:11-12.

[5]张惠敏.亲师关系与儿童社会适应的相关研究[D].上海:上海师范大学,2015:10-12.

[6]张润林.科学育儿必备的50个心理效应[M].天津:天津人民出版社,2021:243-247.