基于体验式学习的科学学科育人策略论文

2025-04-15 17:05:20 来源: 作者:xuling

摘要:科学态度责任核心素养的培养与形成贯穿于长链条科学育人始终。长链条科学育人,要求既关注全体学生科学态度核心素养的提升,也关注学生的个性化培养。体验式学习是涵养科学态度责任的重要教学策略。

[摘要]科学态度责任核心素养的培养与形成贯穿于长链条科学育人始终。长链条科学育人,要求既关注全体学生科学态度核心素养的提升,也关注学生的个性化培养。体验式学习是涵养科学态度责任的重要教学策略。面向全体和指向个体的体验式学习是长链条科学育人过程中落实科学态度素养的重要方式。

[关键词]体验式学习,科学教育,学科育人

为进一步落实《中国教育现代化2035》要求,着眼于《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出的党和国家对科技创新人才的迫切需要,基础教育阶段必须担负深度发掘学生创造力的责任,培养适应新时代、新形势下国家所急需的科技拔尖创新和应用复合型人才。2023年5月,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,提出强化实验教学,并广泛组织中小学生进行场景式、体验式科学实践活动,要求以学科实践为抓手,构建实践型育人方式。同时,《义务教育科学课程标准(2022版)》也将体验式学习作为提升学生科学能力的重要途径。

本文以科学学科体验式学习为抓手,从面向全体学生的科学学科强基培养方法、科学创新人才的早期发现和培优成长以及家校社多维度联合培养等角度,集中探讨体验式学习在科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等方面对科学学科育人的方法和策略。

一、面向全体学生的体验式学习是科学学科育人的重要途径

(一)体验式学习对科学学科育人的价值

体验式学习的建立可以追溯到20世纪初,最早萌芽于教育学家杜威的经验学习理论。后来,哈佛大学哲学博士大卫·库伯(David A.Kolb)提出了体验式学习四阶段循环模式。库伯教授的“体验式学习圈”理论指出:体验式学习并不是一个平面循环,而是一个螺旋上升的过程,学习者的每一次体验都是新的,所有的学习都是新的学习。这四阶段分别为:(1)实际经历和体验——完全投入到当时当地的科学实际体验活动中;(2)观察和反思——从多个角度、多种方法观察和思考实际体验活动和经历;(3)抽象概念和归纳的形成——通过观察与思考,抽象出合乎体验逻辑的科学观念和规律;(4)在新环境中测试新概念的含义——运用这些理论去作出决策和解决问题,并在不同的实际情境中验证自己新形成的科学观念。人类的科学认识过程始终是这样一个四个阶段循环的发展过程。陶行知先生也有一个关于体验式学习的重要观点,即“做中学”。生活中的体验式学习无处不在,同样也适用于小学科学学习。

在基础教育阶段,面向全体学生通过体验式学习,播撒科学种子,激发青少年的好奇心和探索欲,即为长链条育人培养的筑基之举。小学科学体验式学习面向全体学生的强基活动内容众多,可分为如下几类:

1.情境模拟法:体验学习需在一定的情境中进行,而情境又分为多种,比如一些过去情境、将来情境、虚拟情境等。情境比较强调整体性、综合性,是各种不同元素组合在一起形成的。学生通过对情境的模拟实践,从中获得对各种场合的感悟。如在学习核心概念“生物体具有一定的结构层次”时,描述植物一般由根茎叶花果实和种子构成这一内容,但由于我们难以在同一节课中,让同一植物的不同生长状态同时展现,我们使用虚拟模拟软件模拟菜园环境,在虚拟电子菜园中进行体验观察,可总结植物的相同点和不同点。

2.科学游戏法:科学游戏作为科学教学中重要的一种教学方式,在增加科学课堂趣味性和学生参与性方面起着积极的作用。如在5-6年级学习第5个核心概念“生态系统由生物和非生物环境共同组成”,说出常见动物和植物之间吃与被吃的链状关系时,可通过食物链卡牌的游戏形式来体现,通过打牌来体现食物链和食物网性质和数量的双重关系。

3.角色扮演法:角色扮演不同于情景模拟,角色扮演更强调事物的个体性,学生在扮演具体角色的过程中,加深理解事物的特点,以及与其他周围事物的相互联系。如在学习第13个核心概念“工程的关键是设计”中,学生需要设计制作一座桥,并进行投标和招标的商业操作。在投标和招标时,学生分为两队分别代表甲方和乙方,分别负责不同的工作:甲方负责明确制作桥的需求,乙方负责根据需求进行设计,绘制设计图并通过演讲呈现自己的设计理念,再由甲方进行评价与反馈。

(二)在体验式学习中明确核心科学观念

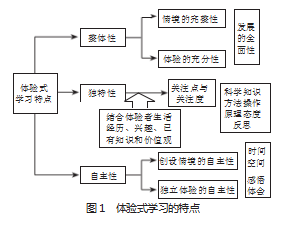

采用体验式的学习,让学生在科学学习中尽情体验,在体验中促进科学学习,在科学实验中验证体验,在体验中推进实验的设计与改进,将学到的科学知识应用于生活实践来检验,提高学生学习科学的积极性。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”在科学课标(2022版)中,针对1-2年级,“体验”被解释为:通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、分别感受不同的食物或物体,了解不同感觉器官的功能。显然,体验式学习在基础的科学观念形成时具有其整体性、独特性和自主性。

(三)在体验式学习中建构科学思维阶梯

在培养包括模型建构、推理论证、创新思维等科学思维的过程中,始终要求以经验事实为基础,基于真实证据、现象和数据,进行推理、论证、描述、解释等逻辑思维过程。体验式学习能在建构高阶思维的过程中,打好事实基础,充分感知获取证据,打好科学思维的地基。教师创设有效的方法,即“叠加”思维方法、“转换”思维方法、“微元”思维方法、“对比”思维方法、“类比(模拟)”思维方法、“迁移”思维方法。这些从实践中总结出的方法所设计出的实验和情境,以尊重学生的主体地位为基点,充分发掘学生学习的能动性和内驱力,真正把课堂还给学生,让学生成为课堂学习的主体。

(四)在体验式学习中迭代探究实践过程

科学探究活动无法脱离教师对探究活动的用心设计,无法脱离学生自身对科学内容的亲身体验感知而独自开展。若情境的创设真实性不足,科学探究活动的设计则缺乏结构性和合理性,探究结论也难以对下一个体验阶段产生实际意义,而体验式学习恰恰对于解决探究活动设计中存在的问题具有显著的有效性。

在评价层面,我们通过观察、记录的方式来体现实验设计在体验式学习背景下的设计要求。观察的内容除了学生对科学知识的理解、掌握情况,还应该充分关注学生在活动过程中表现出来的科学思维、动手实践、与他人合作、整理归纳、交流表达等是否在体验式学习背景下有所突破和进步。

在实践层面,我们发现实验教学能够帮助学生巩固和扩展已有知识,并能在实践中形成新的认知。实验重在“实”,就是要确保学生产生真实的实验体验。如果说高阶思维的培养是金字塔的塔尖,那么实验所带来的事实基础就是其下的基石。只有科学事实的基石搭建得足够稳定立体,才能保证上层的思维塔尖有突破,拔尖创新人才得以被发现培养。体验式实践后的反思则是基石间的黏合剂,反思过程可以帮助学生识别关键见解,找准主要探究点,并将其与更广泛的概念或理论联系起来。在重复的“黏合”之中,让反思进化成多角度的审辨判断,推进研究科学观念的转化,带来创新精神和思维的提升。

实验更在“验”,是在体验基础上抽象概括的方法。体验式的实验教学不是简单的技术操作,不能仅仅按照说明书完成实验,而是个人意志和创造的体现。教师为了确保实验教学的内容既具挑战性又符合学生的认知发展阶段,抓手就是教学方式的创新、教学主体的变化、对学生核心素养的培养。

二、基于个人志趣挖掘的科学体验式学习指向学生个性化培养

从很多科学家们的学术成长经历可以看出,科学学科长链条育人的培养之路不仅有荣誉,更多的是荆棘和挫折。所以要通过科学体验式学习,发掘学生不同方向的科学志趣,让学生清楚自己热爱的科学研究方向,主动作为,利用体验式学习的资源和方法,勇于探究真理。

(一)利用体验式学习解决课堂上产生的实际科学问题

举一实例,湘教版教材四年级上册《影子的变化》单元中拓展了“皮影戏”,据此我们设计开展本节课的主线任务——如何使黑色的影子变为彩色?学生根据自己的生活经验提出解决方法并进行尝试,在此过程中学生的逻辑链会变得完整并且可以体验完整的科学探究过程。学生通过观察生活中光的传播现象,提出光的传播路线问题并做出假设,利用实验进行验证,综合不同场景的相同现象,归纳出光的直线传播性质,培养抽象概括能力。再根据原理创作影子画,并解释相关的“图层”问题(谁先谁后),培养解释预测的演绎推理能力。这能给予学生一个知识体系,能把学生新学的知识与已有的经验建构新的知识体系,使学生的认知水平提升到一个新的高度。

(二)利用体验式学习落地兴趣观察中形成的猜想假设

卓越人才培养首先要选好苗子。笔者班中一个学生饲养了孔雀鱼和斑马鱼,但喂养效果不佳,于是他和小组同学共同讨论,查阅资料,确定了对于这个小型生态系统的进一步研究内容——影响淡水生态系统稳定性的因素探究。其研究聚焦于影响淡水生态系统稳定性的各个因素。通过系统观察与实验分析鱼缸内的水质、生物种群、光照等因素的变化,得出结论,影响水体稳定性因素很多,水质的好坏直接影响鱼类的生长和繁殖。

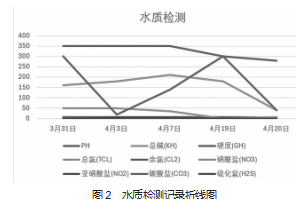

该生通过水质检测试纸,对水的PH值、硬度、总氯、余氯、硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐、硫化氢等含量进行了多次检测(见图2),并及时调整水质环境。随着水体改善,小鱼没有继续死亡,状态转好变得活跃,水草长势很好,螺和虾也很活跃,基本达到了适合小鱼生存的稳定淡水生态系统。此项研究获得北京市东城区教育委员会青少年“海洋牧场”科学观察科普实践活动探究报告一等奖。

三、家校社馆联动是开展科学体验式学习的重要方式

科学学科长链条育人培养,不仅要打破学段壁垒、校际边界,形成一贯制衔接培养体系,更要实现校内外协同,不断汇集丰富资源,建设家校社共育的高水平培养体系。教育资源内外融通和开放共享是重要保障,让科学教育高质量地回归所有学科。

与家长的联合培养。体验式学习不仅仅发生在科学课堂上,也同时发生在家庭生活学习中。家长是学校最好的教育伙伴,通过和家长共同培养,可以有效丰富学生的科学经验。如可以通过“请进来”的活动,将有专业科学科技知识的家长请进校园开展家长讲堂。

与科技场馆合作的联合培养。与科技馆、博物馆、各大高校联合培养则需要“走出去”,让学生在真实环境中发生真实学习,利用各大展馆、实验室等设备资源,开发探究式作业,如使用学习单、活动记录手册、“我是小小科学家”等工具,记录学生体验式学习的真实过程。

综上所述,长链条科学学科育人是一项长期且具有挑战性的工作,需要教师发挥自己的优势特长,通过多层次的课程实施与项目研究,根据长期的实践观察,发掘体验式学习在科学学科育人模式中能发挥的作用,善用有效的科学学科教学策略,持续推进长链条科技拔尖创新人才的落地培养,推动学生科学探究的自主能动性,打造有效的科学一贯制、一体化培养之路。

参考文献:

[1]教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见[EB/OL].(2023-05-29)[2024-06-10].

[2]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022版)[M].北京师范大学出版社,2022.