基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学探索论文

2025-04-15 16:38:41 来源: 作者:xuling

摘要:文章首先概述了探究性社群理论,然后从教学设计四内容、教学支持五系统、教学实施三阶段三个方面论述了基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学实践,最后分析了基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学成效,并进行了反思。

摘要:文章首先概述了探究性社群理论,然后从教学设计四内容、教学支持五系统、教学实施三阶段三个方面论述了基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学实践,最后分析了基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学成效,并进行了反思。

关键词:混合式教学;“制图与识图”课程;探究性社群理论

随着教育信息化的快速推进,建设具有创新性、示范引领性和推广性的一流课程是学科建设和专业发展的重要手段。混合式教学通过线上线下优势互补的二元教学情境,为学生创造了一种高度参与、个性学习、主动探索的学习体验[1],是高等教育教和学演化性变革的核心。美国培训与发展协会(ASTD)把混合式教学视为知识传递领域的十大新兴趋势之一。何克抗等[2]认为,混合式教学是把传统的面授教学方式和现代化网络教学方式积极地结合起来,从而形成新型的混合式教与学的方式。

“制图与识图”课程是四川美术学院(以下简称“我校”)公共艺术专业(城市空间设计方向)二年级上学期的专业主干课程,主要培养学生空间艺术设计和艺术创作必需的专业制图和识图能力。课程共70课时,计3.5学分,教学模式为线上线下混合式教学。从教学实践来看,混合式教学不只是重塑和优化传统课堂,而是会形成一个同步与异步、直接与间接(通过媒介)交流的多边界教学空间,进而有效提高教学效率。

一、探究性社群理论概述

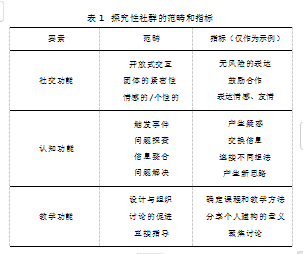

2000年,加里森(Carrison)等提出了探究社群(Community of Inquiry,CoI)的理论框架。探究性社群是一个循环模型,其中每一个核心要素都相互支撑。社交功能、认知功能和教学功能是社群框架的三个要素,用于教和学的研究和设计,如表1所示[3]。2009年,加里森修订了社会存在感的定义,将其界定为在可信赖的环境中,学习参与者通过展现个人特质,能够被群体认同,有目的地进行沟通,从而逐渐发展个人和人际关系的能力。卡斯泰拉诺斯·雷耶斯(Castellanos·Reyes)认为该理论框架是近二十年数字化学习领域应用最为广泛的理论框架之一[4],且其应用领域还应继续扩展。探究性社群理论框架的出现,为在线学习和混合学习研究提供了独特的视角、方法和工具。该理论以学生为根本,以教育体验为目标,通过对学生学习过程的设计,系统引导学生发现并解决问题,可以培养学生的评判性思维、反思性思维和高阶思维[5]。

“制图与识图”课程混合式教学研究以探究性社群理论模型为基础,将社交功能、认知功能和教学功能整合起来,为设计深层次和有意义的教育体验提供了指导性方法。三个要素相互影响、相互依存,能产生深度的教育体验。科学的教学策略可以激发学生的学习兴趣和积极性,从而促进认知功能和社交功能的发展;有吸引力的课程设计为教学提供了指导和支持,是教学功能和认知功能得以实现的有效路径;良好的课程支持系统可以帮助学生更好地适应和利用混合式教学方式,提高他们的学习效果,优化其学习体验。同时,教师和学校也可以通过这些支持系统更好地管理和组织混合式教学活动。“制图与识图”课程探究性社群理论框架具体如图1所示。

二、基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学实践

我校公共艺术专业(城市空间设计方向)“制图与识图”课程开设于2015年,经过9年的教学探索和总结,形成了一套比较完整的以探究性社群理论为基础的教学体系。

(一)教学设计四内容

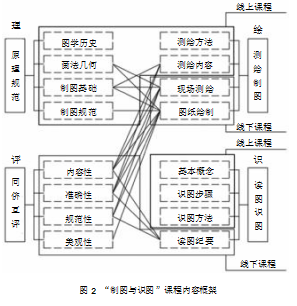

教学设计以测绘与图纸表达为问题导向,以投影原理熟练掌握、建筑空间与结构准确表达、平立面图纸规范准确为教学目标,旨在提升学生的空间设计、图纸规范表达能力,引导学生将制图与识图的方法和技巧应用于解决实际问题,通过理、绘、评、识[6]四个实践应用步骤,不断提高制图与识图的实际应用能力,具体如图2所示。

1.理:原理规范。原理规范共14学时,均为线上课程。理论课程有四个章节,图学历史主要介绍中西方古代及当代的图学思想及成果;画法几何主要讲解点、线、面、体、组合体的投影形成原理及作图方法[7];制图基础主要讲解制图工具、平面图、立面图、剖面图和详图的绘制;制图规范以《房屋建筑制图统一标准GB/T 50001—2017》为参照,主要讲解图线、字体、比例、详图、符号、引出线、定位轴线,以及图例、尺寸标注等制图规范。线下课堂练习要求学生以教室中的讲台或椅子为对象,完成三视图的制图练习。要求:图纸整洁和清晰,正视图、俯视图、侧视图表达准确,尺寸标注、线型等表达规范,有必要的文字说明。

2.绘:测绘制图。测绘与制图是课程的核心内容,分为线上和线下两部分。线上理论部分讲授测绘方法及内容,共4学时。此部分详细讲解测绘和制图中建筑物的平面形状;各种房间的平面布置和分隔;墙、柱断面形状和大小,门窗的布置;建筑外轮廓线及屋顶外形门窗、雨篷、檐口、台阶等的形状和位置;剖切到的屋面、室内外地面、墙身及其门窗等内容。

线下部分为课程实践,共36学时。教师组织学生分组进行现场测绘并绘制草图,之后根据草图,整理并规范绘制平面图、立体图、剖面图、详图等。要求:图纸中的图框、图幅、边框和标题栏等应完整、准确,能够表达出图纸的基本信息;图纸布局美观,各种图形符号、标注和文字的内容应准确、完整,线条和文字清晰、精细,大小适宜,符合设计规范;图纸的比例应合理,能准确表达测绘对象。从教学成果来看,大部分学生能够顺利完成课程作业,学习效果比较好。

3.评:同侪互评。评图的内容为8学时,均为线下。线上上传同侪互评作业,互评内容作为教师对学生知识点掌握情况的参考,不计课时。根据课程内容,教师拟出评价标准和要求,引导学生从图面布局、制图规范和制图内容等方面进行互评。学生按照课程要求,将完成的制图与识图作品上传至学校课程中心“绘图与识图”课程的“讨论”板块,同时找到互评对象的图纸,在“回复”对话框中进行评价。每个学生除了评价指定同学,还可以评价多个作品。线下同侪互评在期中和期末各进行一次。教师要将学生分为四人一组,确定互评组别。根据作业的优缺点,学生以小组的形式给出具体的评图意见,并将评价结果汇总并上交给教师。教师对评价结果进行总结,帮助学生了解自己的互评成果,并对普遍存在的问题进行重点讲解和指导。通过同侪互评,学生可以客观地评价他人的图纸问题,并从中获得提升[8]。

4.识:读图识图。读图识图内容为8学时,线上部分为2学时,主要通过视频、课件及案例讲解读图识图的方法、知识点及读图纪要撰写方法。课程完成后,学生在机房登录课程平台,在“考试”栏目下完成指定图纸的读图及读图纪要撰写,作为考试成绩的一部分。线下部分为6学时,教师在课堂上引导学生通过阅读和分析建筑施工图,理解和识别图纸中的信息和要素,并撰写读图纪要。

(二)教学支持五系统

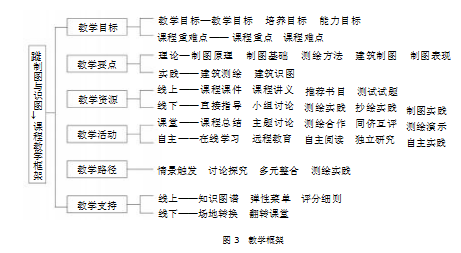

1.教学体系支持—教学框架。“制图与识图”课程的教学体系设计从教学目标、教学要点、教学资源、教学活动、教学路径、教学支持六个方面建构科学的教学框架。学习目标是学习的出发点和归宿,是混合式课程设计的“指挥棒”[9]。根据学习目标,“制图与识图”课程构建了理论和实践教学知识要点,并合理分配了线上和线下教学资源。之后根据教学资源,合理设计课堂和自主两种教学活动,通过多种学习路径,实现线上和线下教学的融合,这也可以帮助教师更好地组织和管理学习资源,提供个性化的教学支持。教学框架如图3所示。

2.教学体验支持—翻转课堂。“制图与识图”课程设计中,基于线上教学和线下教学两方面及课前、课中、课后三个阶段运用翻转课堂教学模式,让学生于课前进行线上预习、于课中进行线下探究、于课后进行线上或线下巩固复习,以充分提高学习效果。在这一过程中,课前强调预习,要求学生根据自身情况自主学习课程的课件、电子教材及讲解视频,了解基本概念、基础知识及制图方法;课中强调探究,要求学生讨论、交流及探究制图与识图的问题和难点,并由教师进行答疑和指导;课后强调巩固,要求学生以作业的形式应用所学知识,提高实践应用能力。

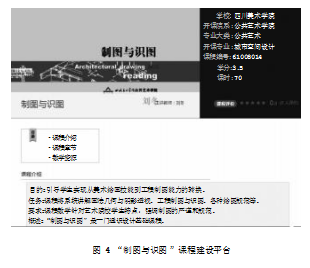

3.教学过程支持——建设平台。“制图与识图”线上课程建设依托我校课程中心平台。课程依托超星电子丰富的电子图书和视频,建设菜单式线上课程。平台分为首页(课程门户)、活动、统计、资料、通知、作业、考试、讨论、管理九大板块,学生可根据自身情况,利用手机或电脑自主学习与讨论。平台如图4所示。

4.教学成果支持—作业与考试。“制图与识图”课程作业由三部分构成,第一部分为理论考试,主要考查学生对制图知识点及规范的掌握程度。第二部分为测绘与制图实践,考查学生对测绘与制图知识点的应用。图纸包括总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图,按A1图幅各制作1张。要求图纸布局规范,制图标准,比例得当,内容完整,能够清晰表达建筑的空间及结构关系。第三部分为读图练习,考查学生对建筑图纸的理解和设计意图的传达能力。

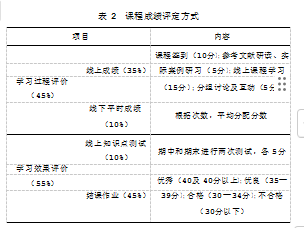

5.学习评价支持—评分细则。学生学分成绩由两部分构成:学习过程评价,占总成绩的45%;学习效果考核,占总成绩的55%。学习过程评价由线上客观评价(包括面授课签到、课堂参与、线上课程学习等线上任务点的完成情况)、线上讨论参与度、线下平时作业等构成。学习效果考核分为知识点理论测试(10%)和结课设计作业(45%)两部分。如表2所示。

(三)教学实施三阶段

“制图与识图”课程混合式教学可以把线下群体学习优势与线上个性化学习优势融为一体,充分体现学生作为学习主体的主动性、积极性和创造性,从而有效提高教学效果[10]。具体如下。

1.线上教学实施。线上教学以课前阶段和课后阶段为主,且主要依托在线教学平台展开。具体而言,在课前阶段,开展线上预习,即教师根据“建筑制图与识图”课程当节课的教学目标和教学内容设计导学案,制作相关的教学视频,搜集整理与当节课相关的电子教材、在线练习题等线上教学资源,并将其统一发布在在线教学平台上,供学生下载应用。学生根据导学案对“建筑制图与识图”课程当节课的制图基础、制图规范等基础知识点进行了解和掌握,同时对建筑制图与识图实践进行自主思考,构建思路,并将自主预习过程中遇到的相关困惑及建议提交至学习平台,形成课前自主学习反馈。在课后阶段,可利用在线教学平台开展复习巩固,即教师可通过线上教学平台跟踪学生的学习进度和效果,并为学生反复观看线上资料,以弥补知识薄弱之处提供机会,以促使学生巩固和强化对知识点的掌握,教师也可以通过在线教学平台发布拓展性探究任务及课后练习作业,训练学生的建筑制图与识图技能[11]。必要时,教师可利用在线讨论论坛或协作工具,使生生、师生之间实现线上交流。

2.线下教学实施。线下教学以课中阶段为主,旨在实现重难点探究、知识内化。即教师依托课堂教学,引导学生对“建筑制图与识图”课程当节课的重难点进行探究。教师先引导学生回顾线上预习内容,进行课堂导入,然后围绕当节课的重难点,以问题为导向,提出探究任务。其间,将学生分组,并准备教学所需的优秀图纸、实践工具等,为学生探究提供实物支持。要求学生以组为单位,通过自主思考、合作分享、图纸互评等一系列过程,达成共识或形成具体可实践的方案,随后各组一一展示探究结果或任务方案,教师则采用讨论引导、测绘示范等方式引导学生对本组的探究结果或任务方案进行优化。之后留出时间,让各组学生依据优化调整后的方案,利用PPT和平板软件的动画模式进行实践活动,从而使学生达成知识掌握、能力提升、情感态度升华等目标。

三、基于探究性社群理论的“制图与识图”课程混合式教学成效与反思

“制图与识图”课程混合式教学旨在通过学生之间的合作和互动,促进他们对制图与识图的理解和掌握。在实施过程中,取得了一些成果,也发现了一些值得反思和改进的地方。

(一)成效

1.教学目标更清晰。混合式教学可以将复杂的教学目标分解为更小、更具体的子目标,并将这些子目标分配到线上和线下不同的教学环节中。线上教学可以专注于理论知识的学习和基本技能的掌握,而线下教学则侧重实践应用、问题解决和团队协作等能力的培养,由此实现明确的目标分解。采用课程混合式教学以后,学生识图和制图能力显著提高,同前两届学生相比,平均分数提高了近2分。

2.课程重难点更突出。在混合式教学中,线上教学内容的设计围绕课程的重难点展开。教师通过录制精讲视频、制作互动课件等方式,对复杂、难以理解的知识点或重要的解题技巧进行深入剖析和讲解。学生能够在自主学习时更加聚焦课程的重难点,从而加深对它们的理解和记忆。根据线下作业完成情况,教师可以了解大部分学生对重难点的把握情况,并增加相关内容的讲解和练习,以确保学生能够充分理解和掌握相关知识。

(二)反思

1.思维转换能力有待提高。“制图与识图”课程是以画法几何为基础的图学科学,要求学生熟练掌握三维空间中的物体形态、结构和位置,并用平、立、剖的三视图形式表达出来。艺术学院的学生比较擅长具象思维的观察和思考,对空间思维、逻辑思维和系统思维的培训较少,故后续在线上课程中需要加强思维练习,提高逻辑思维和系统思维能力。

2.线上线下结合需要更紧密。“制图与识图”涉及大量的基础理论、规范和标准及专业术语,这些内容都需要学生记忆和熟练掌握。在实际教学中可以发现,学生线上学习和线下实践之间的联系不够紧密,很多学生没有在规定的时间内完成线上内容学习,或者学习深度不够,导致在实践中缺乏对理论知识的应用能力。后期将进一步优化线上学习资源,增加一些案例分析、作品分析、视频动画等,从而加深学生对知识的理解和记忆,使理论教学更贴近实际操作。同时,制定相应的制度,督促学生保质保量完成线上学习。

3.评估方式需要更加多样化。课程考核体系是线上平时成绩占35%,线下平时成绩占10%,线上知识点测试占10%,结课作业占45%。考核的重点是抄绘和测绘作业,主要考查学生图纸绘制的规范水平和表达能力。这种考核方式下,仍有很多学生对制图原理、制图规范等知识点的掌握比较薄弱。课程后续将加强线上学习考核,鼓励学生对课程基础知识外的参考书目、设计案例多阅读、多学习、多讨论,具体可引入更多形式的评估方式,如项目展示、实践操作等,以便更好地评价学生的学习成果。

四、结语

“制图与识图”以探究性社群为理论基础,从教学设计、教学支持和教学实施三个方面对教学实践进行探索。通过线上自主学习和线下互动教学相结合的模式,全面覆盖课程内容,强调重难点回顾,提供个性化反馈,促进知识内化与应用,鼓励反思与未来规划,从而使课程教学更加全面且深入。这种教学模式有助于学生更好地理解和掌握知识,提高学习效果和兴趣,并能为未来的学习和发展奠定坚实的基础,帮助学生将所学知识内化为自己的能力,同时鼓励他们将所学知识应用到实际情境中,以加深对课程内容的理解和记忆。通过几年的教学探索,课程取得了较好的成效,也发现了一些问题,需要不断探索和改进教学方法,以更好地满足学生个性化学习的需求,培养学生信息素养和创新思维能力[12],进而提高学生学习质量。

参考文献:

[1]杨璨.基于探究社区模型的“线上+线下”混合式教学模式研究[J].广西广播电视大学学报,2020,31(5):50-55.

[2]何克抗,付亦宁.开创有中国特色的教育技术理论与实践之路:何克抗教授专访[J].苏州大学学报(教育科学版),2017,5(4):98-105.

[3]兰迪·加里森,诺曼·D.沃恩.高校教学中的混合式学习:框架、原则和指导[M].丁妍,高亚萍,译.上海:复旦大学出版社,2019:10.

[4]万力勇,大卫·斯坦,谢魁.探究社区理论框架研究二十年:回顾与展望[J].开放教育研究,2020,26(6):57-68.

[5]褚丹,谢建.面向高阶思维能力培养的混合式学习设计[J].黑龙江科学,2021,12(3):100-101.

[6]李响,范心韵,薛罡,等.环工《建筑概论与制图》“教-测-识-绘”教改实践[J].图学学报,2020,41(5):854-860.

[7]吴碧金,胡志超,崔晓梅.“画法几何及工程制图”教学改革研究与实践[J].集美大学学报(教育科学版),2007(2):82-85.

[8]韩琳琳.同侪互评在《建筑工程制图与识图》课程评价中的应用研究[J].价值工程,2018,37(17):298-299.

[9]李敏之,王阳萍,李海军.新工科建设指引下的西部高校一流本科课程建设:以大学计算机基础课程为例[J].计算机教育,2020(11):89-93.

[10]高晓娟,牟莉,张旭风.程序设计类课程混合教学模式研究[J].商洛学院学报,2020,34(2):59-64,91.

[11]杨玉,陈艳艳.智慧教学工具在混合式教学中的应用与研究[J].科技资讯,2021,19(3):25-27.

[12]迈克尔·霍恩,希瑟·斯特克.混合式学习:用颠覆式创新推动教育革命[M].聂风华,徐铁英,译.北京:机械工业出版社,2015:3.