基于数字媒介技术,初探数学导学模式论文

2025-04-15 16:23:43 来源: 作者:xuling

摘要:本文论述了课前、课中和课后导学积极利用数字技术,开发出新的平台和新的形式,以学生喜欢的方式,帮助他们更好地理解和掌握数学知识,提高他们的实际应用能力。

[摘要]数字媒介技术的飞速发展,为小学数学教学带来了前所未有的机遇。这种技术的进步,不仅改变了传统的教学模式,更为数学导学模式的创新提供了广阔的空间。教师应该积极地利用这些技术,开发出新的平台和新的形式,以学生喜欢的方式,帮助他们更好地理解和掌握数学知识,提高他们的实际应用能力。本文论述了课前、课中和课后导学积极利用数字技术,开发出新的平台和新的形式,以学生喜欢的方式,帮助他们更好地理解和掌握数学知识,提高他们的实际应用能力。

[关键词]数字媒介技术,小学数学,导学模式

数字媒介技术是以计算机为平台的技术,它是计算机技术、通信技术、存储技术、互联网技术的总称。数字媒介技术不仅涉及信息的存储和处理,还涵盖了信息的传输和接收。从微观层面来看,数字媒介是以数字形式存在的内容,包括存储、传输、接收数字媒体内容的设备。从宏观层面来看,数字媒介则是指通过数字技术产生联系和发生关系的一切元素。因此,数字媒介技术是一个涵盖面非常广的概念,它涉及我们日常生活中的方方面面,在我们的教育领域也发挥着巨大优势和作用。

一、数字媒介技术与导学模式的关联意义

数字媒介技术的发展推动着教学手段的创新。一方面,数字媒介平台的丰富便于搭建学习社群,强化家校联动教学。学习社群的搭建方便家长了解教学进度,交流经验,更好地履行辅学义务。另一方面,数字媒介形式的丰富可以帮助学生更好地理解教学内容。例如,“角的初步认识”教学,我们可以进行微视频播放,呈现校园内生活中的角,让学生在声画中感知角的大小、角的作用,以生动有趣的视频方式吸引学生的注意力,提升学生的学习兴趣。

导学模式以导为主线,学为主体,强调学生在教师指导下渐进自主学习。它源于“启发式”教学模式,更加注重对学生学习能力的培养,使学生学会思考、求知、探究、应用、创新,为终身学习打好基础。例如,“角的初步认识”教学,教师结合教材内容和学生具体学习情况,制定不同的导学方案,引导学生思考问题:什么是角?角的大小由什么决定的?如何比较角的大小?让学生自主探究学习。在这一过程中,教师自身的教学工作任务是倾向于对学生进行导学,训练与培养学生的“三会”(会用数学的眼光观察,用数学的思维思考,用数学的语言表达)。把数字媒介技术运用到小学数学导学模式中,能够为教学带来手段、方式上的创新,拓展学习空间,增强教学效果。

二、应用数字媒介技术开展导学模式的价值

人教版小学数学二年级上册“角的初步认识”单元内容对于二年级学生来说是一个全新的,也是十分重要的几何概念。教材结合生活情境,利用学生已有的生活经验和知识基础,引领学生经历由具体到抽象的认识过程,使学生初步认识角。同时通过多种活动及动手操作(拼角、折角、比角等),调动学生多感官的参与,使学生从多角度认识角。“角的初步认识”单元教学中的重点为:认识角和直角、锐角、钝角,知道角的各部分的名称;初步学会用尺画直角、锐角、钝角。难点为:让学生通过直观感知理解角的大小与边的长短无关;会用三角尺拼指定度数的角。

通过应用数字媒介技术,开展导学模式,进行“角的初步认识”大单元教学。它的价值在于能将零散化的知识碎片进行连接,形成系统性的知识网络,突破单元教学的重难点。利用数字媒介技术还可以创设丰富的实践场景和问题情境,引导学生在实践中发现问题、提出问题并尝试解决问题。同时应用数字媒介技术能将抽象问题直观化,帮助学生建立直观的角的概念并理解其特征。通过应用数字媒介技术,将导学模式的教学理念与“角的初步认识”单元的教学理念相结合,教师可以更好地激发学生的学习兴趣和主动性,培养学生的实践能力和创新精神。

三、小学数学导学模式的实施策略

(一)课前导学:精编导学案,激发学习兴趣

导学案联结学生接触数学课题的第一印象,借助数字媒介技术提供的创新平台和生动形式,能够帮助学生做好课前感知和预习。导学案的设计应遵循主体性、趣味性、创新性、结构化、严谨性原则。利用数字媒介的优势,制作有趣、生动、富有挑战性的互动式预习资料,可以包括与课程有关的故事、游戏、动画视频、互动题目等。数学教师通过科学编写导学案,以数学问题为导向,以生活场景为根源,以媒介技术为手段,激发学生学习兴趣和好奇心,帮助学生感知数学、高效学习。

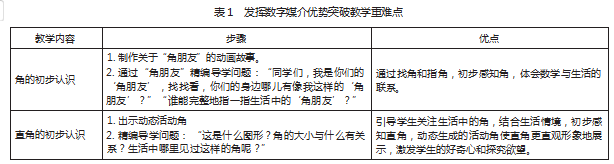

在人教版小学数学二年级上册“角的初步认识”单元教学中,为了使学生更好地理解和掌握教学重点,我们应结合生活场景来设计导学问题,并大力发挥数字媒介技术的优势。如表1所示:

导学案通过数字媒介能够便捷地分享,也能从在线学习平台设置讨论区和留言板得到学生的及时反馈,学生初步感受了新知,教师对学生的已有知识也能做到心中有数,通过收集反馈及时调整教学策略和课堂教学计划。数字媒介技术背景下教师应注重导学案的编写要与实际生活相关联,数学教师应细心体察生活,洞察小学生心理风向,捕捉小学生兴趣点,及时更换导学素材,善于运用媒介平台,以达到更好的导学效果。同时也要合理安排导学内容,加强与家长的沟通与合作,落实“双减”政策。

(二)课中导学:精制微视频,培养探索能力

传统的线下教学以教师面授、板报书写为主,形式比较单一,学生很难在整个课堂教学过程中保持专注。利用微视频能很好地衔接课堂碎片化时间,使整堂课节奏可控、灵动流畅。微视频以教学视频为核心,辅以课件、测试、点评等教学资源,营造出一个半结构化、主题式的教学环境。根据小学生的认知特点和学习规律,微视频的长度一般在5-8分钟,精简内容,围绕特定课题展开。教师提前制作微视频片段,在传递关键知识点时集中播放视频,提醒学生注意接纳重要知识点,提高学习效率。视音频动画传播能够替代枯燥的线下讲授,延长记忆时长,加深学习印象。此外,微视频的设置建立在一对一的交流场景上,学生在观看微视频时,处于独立思考的空间。每个提问都直击心灵,使其有更多的热情参与到课堂互动中来,引导学生自主思考、自主探索,知识点得以化繁为简,化难为易。

在人教版小学数学二年级上册“角的初步认识”单元教学中,“角的大小与开口大小有关,与边的长短无关”这个知识点是教学难点,“角的大小与开口大小有关”这一点学生比较容易消化,而“角的大小与边的长短无关”这个知识点容易引起学生的困惑。教师可以利用直观形象的微视频突破这个重难点。微视频中先出示红角和蓝角争吵的画面。两个角一样大,但是蓝角的边更长。“小朋友你们认识我吗?我叫红角。”“小朋友你们认识我吗?我叫蓝角,是红角的大哥”“什么?你是我大哥?凭什么?”“因为我的边比你的长,所以是你大哥。”“红角,别看你的边比我的长,其实咱俩可是一样大,不信比比看?”通过争吵的画面有效地吸引学生的注意,并引起认知冲突,到底红角说得对还是蓝角说得对?激发学生探究欲望。接着引出重叠法,微视频动画演示两个角慢慢重合,当两个角的两条边和顶点完全重合时,很多学生十分惊讶。这时候微视频画面继续将蓝角的边延长,再延长,学生发现,无论蓝角的边变得多长,蓝角的大小依旧不变。抽象的问题在生动有趣的微视频演示中直观化,难点迎刃而解。微视频的出现以学生喜闻乐见的方式,拉近课堂距离,优化互动效果,开发探索能力,这就要求数学教师应有效利用媒介技术,积极学习视、音频剪辑软件的使用,具备熟练制作微视频的技能。

(三)课后导学:精设视频会,巩固学习效果

数字媒介技术能拉近家校、师生、学生之间空间上的距离,为交流学习创造便利平台。通过在钉钉、微信等软件上开设视频会,能够督促学生及时总结学习效果,查缺补漏。教师可以根据课堂学习内容,特别是针对教学重难点,提前设置课后交流主题,将班级学生分成若干小组,每组4或5名学生,包含不同学力的优等生、中等生和学困生。课后,以小组为单位通过软件平台召开视频会,对当天学习的数学知识进行总结交流,例如:今天学习了什么数学知识?你有什么收获?你遇到了什么数学问题等。设小组长1名,对当天本组解决的问题进行记录,教师根据情况进行评比加分,及时跟踪小组成员的测评结果,对有进步的小组提出表扬。

在人教版小学数学二年级上册“角的初步认识”单元教学中,教师可以组织学生进行小组讨论,让他们分享自己对于角的认识和理解。在讨论中,学生可以互相倾听、交流和分享自己的观点,从而加深对角的概念和特征的理解,明晰直角、锐角和钝角的判断方法是:把三角尺上直角的顶点与被比角的顶点重叠在一起,再将三角尺上直角的一条边与被比角的一条边重合,最后比较三角尺上直角的另外一条边与被比角的另外一条边,并据此作出判断。教师也可以让学生在视频会中交流自己在本单元学习中的困惑和易错点。如:如何在一个梯形中增加一条线段使它增加两个直角,三个直角或四个直角?怎样用纸折一个直角?视频会中还可以展示学生如何利用三角尺实际操作拼出直角、锐角或钝角。针对大家提出的问题,引导组内成员建言献策,提供解决方案。学生在交流过程中可以提醒自己规避组员们容易出现的错误,如可以用一副三角尺中的两个锐角拼出锐角或钝角,而用两副三角尺中的两个锐角可以拼出锐角、直角或钝角。通过交流会推进学生扎实掌握“角的初步认识”单元学习难点和易错点。每天几分钟的微视频交流可以帮助学生养成课后总结思考的习惯,在分享中提升沟通对话能力,培养学生的合作精神和团队协作能力,使教学重点得以巩固,教学难点得以化解。

综上所述,基于数字媒介技术实施导学模式,可以使小学数学教学更加生动、直观,焕然一新。在这种教学模式下,可以通过生动直观的视觉呈现和富有创意的互动方式,让学生感受到数学的魅力和乐趣。学生不仅能够通过数字媒介平台进行自主学习和探索,拓宽自己的知识视野,还能够发挥想象力和创造力,培养创新精神和实践能力。数字媒介技术延展着课堂教学形式创新的可能性,然而,这也对教师提出更高要求。教师应该充分发挥主观能动性,通过网课、培训等形式主动学习新软件的使用,熟练掌握导学案、微视频等各种教学材料的制作技能,充分发挥数字媒介技术的优势,不断创新教学方法和手段,为学生的全面发展提供有力支持。

参考文献:

[1]陈萍.高中思想政治课“学案导学”教学模式的应用研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2022.

[2]周静.“学、思、展、评”导学案教学模式在高中英语教学中的应用研究[D].重庆:西南大学,2022.

[3]徐梦,赵三虎.核心素养下高中化学导学案设计与研究[J].广东化工,2021(2):200-201+205.

[4]孔凡哲,史宁中,赵欣怡.《义务教育数学课程标准(2022年版)》的主要变化特色分析[J].课程·教材·教法,2022(10):42-47.

[5]曹志洁.微课在高中物理教学中的应用探究[D].西宁:青海师范大学,2022.