指向高阶思维的小学语文单篇课文教学进阶学习策略研究论文

2025-03-31 17:20:11 来源: 作者:xuling

摘要:文章探讨在小学语文单篇课文教学中培养学生高阶思维能力的策略,并结合具体案例,提出通过进阶学习活动有效培养学生高阶思维的方法。

摘要:文章探讨在小学语文单篇课文教学中培养学生高阶思维能力的策略,并结合具体案例,提出通过进阶学习活动有效培养学生高阶思维的方法。文章从初阶、中阶和高阶三个层次来阐述实施策略,涉及“读”与“画”、“读”与“评”以及“读”与“写”的结合,旨在通过梳理、评价和创新等活动,提升学生的阅读深度和思维能力。

关键词:小学语文;高阶思维;进阶学习

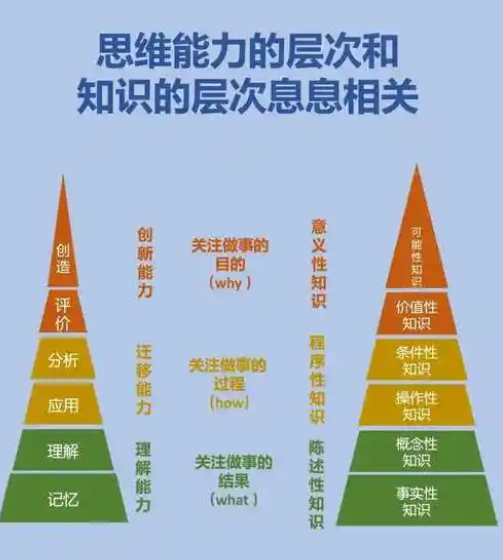

高阶思维是指在解决复杂问题或参与活动时,所表现出的整合、评价和创造等方面的思维能力。在语文学科教学中,教师可以单篇课文为切入点,引导学生运用高阶思维深入解析文本,促使学生迁移文本中的语文要素或价值观念等,展开创新活动,进而实现培养学生思维能力的目标。

“高阶”一词意味着层次和进阶。进阶学习是指学生在学习过程中,先完成一些相对简单的任务或解决相对简单的问题,然后以此为依托,逐步参与更为复杂的学习活动,不断提升学习深度,进而提升个人能力。在小学语文教学中,教师应通过引导学生参与进阶学习活动,切实实现培养学生高阶思维的目标。

一、初阶策略:“读”与“画”结合,促进内容梳理

在教学实践中,教师需要先设计相对简单的阅读活动,辅助学生理解并梳理课文的写作逻辑、文章主题等主要信息"。在此环节,教师可以让学生将“读”与“画”进行结合,以富有趣味性的方式推动他们为参与更加复杂的阅读任务做准备。教师可以根据文本篇幅、课文内容、学生能力等因素设计“画”的任务,具体如下。

(一)画简笔画

针对一些篇幅较短、情节或意象较少的课文,教师可以引导学生通过画简笔画来展现课文内容,以此激发学生分析文本信息、梳理课文内容的兴趣,从而提升阅读效果。例如,在讲授统编语文二年级(上册)第一课《小蝌蚪找妈妈》时,教师可以引导学生在阅读时画出小蝌蚪在找妈妈过程中的经历。教师可以先引导学生阅读课文第一自然段,请学生关注与小蝌蚪形态相关的关键信息,如“大大的脑袋”“黑灰的身子”“长长的尾巴”,并结合这些关键信息画出蝌蚪的形态。此后,教师可以引导学生继续阅读课文其他自然段,关注各个自然段中对蝌蚪形态的描写,画出不同形态下的蝌蚪与其他动物交流的场景。这样,学生在画的过程中,便能了解蝌蚪长成青蛙的过程,即“没有腿且只有一条长长的尾巴—长出后腿—长出前腿—尾巴变短—长成青蛙",梳理小蝌蚪找妈妈的过程。

(二)画结构图

部分课文内容复杂,学生难以用简笔画展示课文中的意象。在这种情况下,教师可以引导学生画结构图,帮助他们梳理不同内容之间的逻辑关系。例如,在讲授统编语文五年级(上册)第五单元中的《太阳》时,教师就可指导学生通过画结构图来整合文本关键信息。教师可以结合问题启发学生思考:“课文可分为几部分?各部分分别说明了什么?”由此,学生可以结合阅读经验快速展开思考,认识到课文可分为两部分,第1~3自然段阐述了太阳的特点,第4~8自然段说明了太阳与人类的关系,从而得出课文的结构图。最后,教师可以展示部分学生的结构图成果,并提示学生对比分析自己与其他学生的结构图的差异,精简或补充细节信息,最终得出完整的课文结构图(如图1)。

在单篇课文教学之初,教师组织学生将“读”与“画”进行结合,可以帮助学生有效梳理文本信息,使其感知阅读活动的趣味性,同时让学生参与分析、整合等思维活动,有助于锻炼学生的高阶思维能力。

二、中阶策略:“读”与“评”结合,强化评判性思维

教师应致力于培养学生运用发散性思维、批判性思维、迁移思维对事物展开客观评价的意识和习惯,帮助学生深入探究作者情感,并锻炼学生在生活中对具体事物或问题进行客观分析的能力2。因此,教师应引领学生从以下视角将“阅读”与“评价”相结合:

(一)评语言建构

教师可引导学生从语言建构层面展开评价。在这一环节中,教师需要根据课文特点提出具有启发性的问题,促使学生在思考过程中自然而然地展开评价,并根据学生的评价成果,适时进行追问,以提升学生在语言建构层面的评价深度。例如,在讲授统编语文三年级(下册)第一单元中的《燕子》时,教师需要关注到该单元的导语板块提出了“体会优美生动的语句”这一语文要素,且课文《燕子》中有很多优美生动的语句,基于此,教师可以提出促评问题:“课文中有哪些值得关注的词语或句子?这些词句或句子用得好不好?为什么?”在问题的推动下,学生将展开深度思考,重点关注课文中的词句,进而对其展开评价。然后,教师需要引导学生分享评价成果,并通过追问提升学生的评价深度。如针对课文第一自然段,学生指出课文中“乌黑的”“轻快有力的”“剪刀似的”等词用得好,并指出这些词语可以展示燕子的特点。在对学生表示肯定的基础上,教师可以追问:“为什么作者要介绍燕子的这些部位?”由此,学生可以提高评价深度,更好地感知第一自然段中文字的生动性,认识到作者是选取燕子有代表性的部位展开写作的。这样,教师通过提问、追问引导学生从语言建构层面展开评价,可以使其更加深刻地理解“优美生动的语句”的内涵,进而形成深度评析作者所用语言的意识。

(二)评人物言行

小学教材中的很多课文皆以人物为题材,因此教师可引导学生就人物言行展开评价。在此过程中,学生或许会提出不同的观点,教师要鼓励他们积极分享自己的见解,并阐述相应的理由。通过相互交流,学生之间产生思维碰撞,有利于培养其多角度审视同一问题的思维习惯和意识3。例如,统编语文五年级(上册)第六单元中《慈母情深》一文的后半部分写道“我用那一元五角钱给母亲买了一听水果罐头”,结合这一内容,教师可以让学生评价和讨论“我”做得对不对。在这个过程中,学生可能会肯定“我”的做法,并通过“母亲瘦弱、手指龟裂,买水果罐头可以给母亲补充营养”“作者不想花母亲辛苦赚来的钱买‘闲书’”等证明自己的观点;也可能会否定“我”的做法,并指出“一元五角钱需要母亲付出大量的辛苦,而一瓶罐头并不能解决母亲瘦弱、手指龟裂的问题”“若不想买书,可以将钱还给母亲”等理由。在学生出现观点分歧后,教师可以组织微型辩论活动,并借助表格梳理学生的评价理由。这样,在评价人物言行的过程中,学生可以有效提升多角度辩证、分析问题的意识和能力。

(三)评生活元素

在学生对课文内容进行深度评价后,教师应引导学生摆脱文本的限制,对现实生活中的元素进行评价。教师可以课文主题为切入点,展示与课文主题相关的生活案例,引导学生对案例中的人物或社会现象等进行评价。此类评价活动有助于培养学生将课文解析成果应用于现实生活的习惯,并锻炼高阶思维能力4。例如,在统编语文四年级(下册)第八单元中《巨人的花园》一文的教学中,通过评价巨人的言行,学生可以认识到“分享的快乐”的道理。由此出发,教师可以分享一些生活案例,如“某学生将自己心爱的篮球带到学校,邀请同学参加篮球比赛”等,请学生结合阅读成果对该学生的行为进行评价。通过本次评价活动,学生将逐渐养成从“分享”的角度审视自身及他人言行的习惯,从而提高批判性思维。

三、高阶策略:“读”与“写”结合,发展创新思维

将“读”与“写”结合,有助于引导学生积极参与创新实践,并在提升学生阅读理解深度的同时强化其创新思维能力。根据阅读材料的特性,教师可以设计如读后扩写、读后续写、读后仿写等多种形式的活动。

(一)读后扩写

读后扩写是指学生在深入解析课文之后,对阅读材料全文或部分内容进行扩写,融入个人见解,从而更加详尽地呈现作者未直接透露的信息。通常来说,教材中的古诗文内蕴丰富,具有较强的传承价值,且古诗文语言精练,能够为学生提供充足的扩写空间。基于此,教师可以在古诗文教学中组织读后扩写活动。例如,在讲授统编语文三年级(上册)第八单元“司马光”一课时,考虑到正文部分字数较少,虽然讲述了一个完整的故事,但未进行人物心理、人物对话等细节描写。对此,教师可布置扩写任务,要求学生在扩写时尝试写出人物的心理和对话等,如针对“众皆弃去”一句,教师可鼓励学生推测其他儿童的心理,如“害怕”“想要寻求大人的帮助”等。这样,学生在扩写的过程中,可以更好地理解其他人物的心理和司马光沉着、冷静、大胆的性格特征。

(二)读后续写

读后续写是指学生在阅读后,基于阅读材料的主题、情节等展开续写的读写融合活动5。在组织学生进行读后续写活动时,教师要适当为学生提供提示,帮助学生找到续写的方向。例如,在讲授统编语文四年级(下册)第六单元中的《铁杵成针》时,在引导学生领悟“坚韧不拔、吃苦耐劳,方能取得成功”的道理后,教师可以组织学生参与续写活动,并为学生提供如下续写引导:(1)李白在完成学业后,仕途之路也充满艰辛……(2)某人在求知过程中遭遇困境,心情郁结之际,他来到了磨针溪……学生可以从上述两个提示中选择一个方向展开续写,也可以结合自身思考独立设计续写主题。鉴于四年级学生的古文运用能力相对较弱,教师需适度调整续写要求,只需要引导学生围绕“有毅力,肯吃苦”展开续写即可,无须强求学生与原文语言风格保持一致。在现代文课文续写方面,除确保主题一致外,教师还应启发学生关注原文与续文风格的一致性,从而提升学生思维的逻辑性。

(三)读后仿写

读后仿写是指学生在完成阅读后,参照课文的一个段落或整体结构进行仿写的活动,此类活动有助于学生内化课文中的表达技巧,搭建独特的语言体系。例如,统编语文四年级(下册)第四单元中的《母鸡》一文采用先抑后扬的表达手法,运用口语化的语言表达了对动物的喜爱之情。教师可鼓励学生借鉴“母鸡”的写作风格创作一篇短文。在此过程中,学生不仅能更深入地理解“母鸡”的创作技巧,还能提升创新表达能力,以便在未来的写作中运用先抑后扬和口语化的语言表达对某一事物的喜爱,从而增强作品的感染力。

(四)读后改写

在学生从语言建构、人物言行角度评价课文的过程中,可能会对课文结构、情节及人物行为等方面产生其他想法,希望作出相应调整。针对此类情况,教师可以设计读后改写活动,以激发学生创造性地传递课文主要情节和价值观念的能力。例如,在讲授统编语文五年级(下册)第二单元中的《景阳冈》时,部分学生认为“文章语言过于难懂,不利于读者了解武松的性格和品质”;还有学生认为“景阳冈”这一题目未能充分凸显主人公武松的地位,考虑调整题目。针对这些问题,教师可以鼓励学生展开改写活动,重新设定标题,并以简洁明了、富有趣味性的语言展示课文的主要内容。

四、结束语

综上所述,在小学语文教学中,教师要充分认识到培养学生高阶思维的重要性,并通过引导学生参与进阶学习,逐步提升他们思维活动的深度,从而实现高阶思维的培养。在单篇课文教学中,教师首先可以运用“画”的方式引导学生梳理文本内容,推动学生理解课文结构和主题,进而提升思考深度。然后,教师可引导学生从语言建构、人物言行、生活元素等角度展开读后评价活动,使其在评价过程中培养批判思维、发散思维、迁移思维等高阶思维。最后,教师可以引入读后扩写、读后续写、读后仿写、读后改写等任务,促使学生提升创新表达能力。

参考文献

[1]王月珲.指向高阶思维力提升的小学语文课堂应然样态探究[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2023(12):56-58.

[2]范保立.指向高阶思维培养的小学语文阅读教学策略[J].教育界,2023(30):92-94.

[3]段潮.在小学语文教学中培养学生高阶思维[J].教书育人,2023(28):62-64.

[4]许艳.指向高阶思维培养的小学语文课堂构建[J].天津教育,2024(16):84-85.

[5]林叶萍.高阶思维训练“四部曲”,让语文课堂向深处前行:以统编版语文四年级上册第一单元教学为例[J].小学教学研究,2024(11):84-86.