小学数学结构化教学实践探索论文

2025-03-25 16:41:39 来源: 作者:xuling

摘要:小学数学结构化教学的优势在复习课的实施中体现尤为明显。文章强调通过前测确定学生的学习目标,对复习内容进行重组和统整,重视学习过程中反馈的导向作用。

摘要:小学数学结构化教学的优势在复习课的实施中体现尤为明显。文章强调通过前测确定学生的学习目标,对复习内容进行重组和统整,重视学习过程中反馈的导向作用,通过优选习题促使学生主动建构知识体系,让学生能将所学的知识连成线、织成网、筑成块,从而不断促进学生对知识的整体掌握,培养学生的数学学科核心素养。

关键词:小学数学;结构化教学;结构化思维

结构化教学是《义务教育数学课程标准(2022年版)》中提出的重要理念,强调应对教学内容进行结构化整合。“平面图形的周长和面积总复习”是苏教版数学六年级(下册)第七单元中的内容。由于时间关系,每学期整册教材往往还没有来得及梳理完,综合练习便接踵而至;等到了梳理某些部分的内容时,教材上的习题便略显简单,对学生而言没有挑战性,学生提不起兴趣。因此,教师有必要对这部分内容进行结构化重组,促使学生加深对这部分知识的理解,从而发展学生的结构化思维和数学学科核心素养。

一、结合前测情况设定学习目标

复习课相较于新课知识点更多,很难面面俱到,因此前测情况是有针对性地开展复习课教学的关键。课前笔者组织学生进行了小练和知识点整理,掌握了学生的大体情况:大部分学生已经掌握基础题型,但变式题错误率较高;大多数学生只能简单地罗列相关知识,不能将知识点进行关联。基于此,笔者为学生设定了本节课的学习目标:(1)加深对平面图形周长和面积意义的理解;(2)掌握常用的长度单位、面积单位及其进率,会进行正确的换算;(3)掌握平面图形的周长计算方法、面积计算公式及推导过程,明晰它们之间的联系;(4)能解决有关平面图形周长、面积的挑战性问题,发展数学思维。以下是课堂教学片段:

师:今天这节课我们一起复习“平面图形的周长和面积”,让我们先来看一下这节课的学习目标。

(出示学习目标)

师:什么是周长?什么是面积?常用的长度单位、面积单位有哪些,它们之间的进率是怎样的?

生1:一个图形所有边的长度总和就是这个图形的周长。物体的表面或围成的平面图形的大小叫作它们的面积。常用的长度单位有千米、米、分米、厘米、毫米。一般相邻单位间的进率是10,如1米=10分米。常用的面积单位有平方千米、公顷、平方米、平方分米、平方厘米,一般相邻单位间的进率是100,如1平方米=100平方分米。

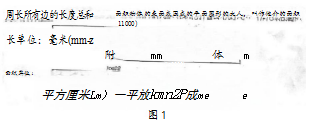

生2:我是用图来表示的(如图1)。

师:大家认为这两名同学的整理有什么值得学习的地方?

生3:我觉得生1整理得比较笼统,但也点出了重点;生2整理得很细致,用图表示更加直观明了。

师:是的。我们的整理不仅要让自己明白,也要让别人一眼就能看明白,相信今后你们都能整理得更好。学以致用,现在让我们来小试牛刀吧!

(出示:54 cm= dm;0.08 km²= hm²)

生1:54 cm等于5.4 dm,因为二者之间的进率是10,小化大除以进率,54除以10等于5.4。

生2:0.08 km²等于8 hm²,因为二者之间的进率是100,大化小乘进率,0.08乘100等于8。

师:没错,知道了单位间的进率还要注意看清换算时的方向,你们都注意到了,非常好!

在本次教学中,笔者在课前通过前测了解了学生当前的知识掌握情况,弄清了哪些是需要教的、要怎样教、需教到什么程度。课始,笔者呈现清晰的学习目标,让学生明白自己要重点复习哪些内容,从而在课上有针对性地学习。在学生整理出单位相关知识点的基础上,笔者用两道试题来帮助学生巩固所学。这样,学生可以初步形成“平面图形的周长和面积”的知识结构图。

二、依据反馈适时调整教学

前测的情况表明学生已经掌握了平面图形面积的基本公式及简单的实际应用,但由于前期的学习不够系统,导致学生对图形的认知呈碎片化的状态。因此,在讲授复习课时,教师的重点不能仅在让学生解题上,还须让学生对照学习目标改进自己的学习过程,理解平面图形面积公式的由来及它们之间的内在关联,并将这些认知主动纳入自己的知识网络1。以下是课堂片段:

师:平面图形的面积公式有哪些?

生1:S正方形=a²,S长方形=ab,S平行四边形=ah,S三角形=ah÷2,S梯形=(a+b)h÷2,S圆=πr²。

师:这些面积公式是怎样推导而来的呢?

生2:平行四边形的面积公式是通过将其转化成长方形推导出来的,三角形和梯形的面积公式是转化成平行四边形推导出来的。

生3:圆的面积公式也是转化成长方形推导出来的。师:你能说说长方形面积公式的由来吗?

(学生的回答支支吾吾)

师:长方形和正方形的面积是三年级学习的内容,看来时间有些久,大家记不清了,那就让我们跟随视频一起来回顾一下吧。

(播放视频:长方形和正方形的面积)

师:圆形的转化相对而言更为复杂,让我们也回顾一下。

(播放视频:圆的面积)

师:通过回顾,你发现这些平面图形面积之间的联系了吗?

生1:我发现三角形和梯形都是通过转化成平行四边形推导出面积公式的。

生2:我发现平行四边形和圆的面积公式都是通过转化成长方形进行推导的。师:正方形呢?

生3:正方形是特殊的长方形。

师:因此所有平面图形的面积公式其实是以什么图形为基础推导出来的?

生(齐):长方形。

师:是的,长方形就像是一棵大树的根,其他图形通过转化,在此基础上开枝散叶,结出自己的果实。

从学生在前测中对平面图形面积公式的整理来看,学生对平行四边形、三角形、梯形的面积公式推导过程比较清晰,而对于长方形和正方形面积公式的由来有些模糊不清。另外,圆是唯一的曲线图形,有些学生在理解将其转化为长方形方面还存在一定困难。基于此,利用视频演示长方形、正方形和圆的面积转化过程尤为必要。此外,教师还要鼓励学生思考图形面积之间的关联,自主构建认知网络,以实现数学的深度学习2。

三、优选习题巩固认知结构

在复习课上,精选或创编优质习题是重中之重。好的习题会激发学生的兴趣,挑起学生的斗志。教师可以在课上组织小组讨论,或采取学生参与习题讲评的方式,把学生的复习课学习状态调至最佳,从而提高教学效果3。以下是课堂片段:

师:理清了知识脉络,接下来轮到同学们大显身手了。

(10分钟后,还有些学生停留在第4题。)

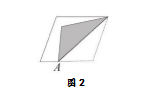

出示题目:(4)如图,点A把平行四边形的底分成1:2的两段,现沿点A和一个顶点进行折叠,如果平行四边形的面积为36 cm²,那么阴影部分的面积是()cm²。

师:现在大家四人一组讨论一下自己没能解决的题目吧。

(讨论异常热烈,5分钟后。)

师:咱们一起交流一下问题最多的第4题吧。

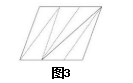

生1:这道题可以把折上去的角放下来(如图3),然后用36除以6再乘2得到12,阴影部分的面积就是12 cm²。

生2:我是这样想的。阴影部分三角形的高就是平行四边形的高,它们的高相等,底之间的比是1:2,

那么平行四边形的面积36除以3等于12 cm²,这一份就是阴影部分三角形的面积。

师:其实这两种讲解本质上是一样的:还原图形本来的模样,发现阴影部分三角形与平行四边形的关系。这道题的关键是对“三角形高一定时,面积和底成正比例关系”知识的应用。

面对存疑的题目,教师应组织学生进行小组讨论,让学生积极思考,尝试自主解决问题。而面对相同的题目的不同解法,教师应给学生提供充分的展示空间,让学生在参与习题讲评的过程中发现自身的问题,巩固知识认知结构,明白知识之间的关联和应用上的联系[4]。

四、释疑解惑延展结构思维

为使学生形成整体性、结构化思维,达到解决相关挑战性问题的目标,教师应设计具有较强综合性的组合题型,使学生主动关联旧的认知经验探究新的知识,并能动地将新旧知识的联系纳入他们原有的认知结构5。以下是课堂片段:

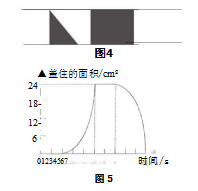

师:将图形的运动与折线图相结合是本次课中最具挑战性的内容。你们敢接受挑战吗?

生(齐):敢!

出示题目:如图4,两条平行线之间放着一个直角三角形和一个长方形的纸片。把三角形以5 cm/s的速度向右平移,直到移出长方形。在这一过程中,三角形盖住长方形的面积变化情况如图5。那么,这个三角形的底是( )cm,面积是( )cm²,这个长方形的面积是( )cm²。生1:我觉得三角形的面积是24 cm²。因为当三角形完全与长方形重叠时,覆盖的面积最大,这同时也是三角形的面积,从折线图上看盖住的面积最大是24 cm²。

(学生齐点头表示赞同)

师:很好,那让我们来看一看这个三角形动态移动的过程,验证大家的想法是否正确。

(播放动画:三角形移动全过程)

师:看来大家的想法是正确的!想必大家通过这节课的学习已经更好地掌握了“平面图形的周长和面积”的相关知识。

如此,教师用富有挑战性的问题激起了学生的斗志,使学生关联了新旧知识,延展了结构思维,对数学知识的认知更加系统化、结构化,由此促进了学生学习能力的提升和数学学科核心素养的发展。

五、结束语

教师在开展小学数学结构化教学时,要结合数学学科知识内容的特点,坚持素养导向,注重整体思考,尊重学生的身心发展规律,选择符合学情的问题,突出知识的本质与系统性、关联性,组织学生开展深度探究,激励学生主动学习。综上所述,小学数学结构化教学有利于学生提升结构化思维,发展数学学科核心素养。

参考文献

[1]王少非等.促进学习的课堂评价[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[2]郑毓信.新数学教育哲学[M].上海:华东师范大学出版社,2015.

[3]张君慧.探索教、学、评一致性的一轮复习新路径[J].教学考试,2022(48):1.

[4]王洪斌,王荣森.新课标下小学数学“教—学—评”一致性的教学设计与思考[J].辽宁教育,2023(9):9-12.

[5]刘文晶.小学数学结构化教学的实践探索[J].数学学习与研究,2023(24):71-73.