小学科学课堂思辨性学习活动的实践探究论文

2025-03-25 16:08:19 来源: 作者:xuling

摘要:当前小学科学课堂中开展的思辨性学习活动,尽管教师普遍认同其重要性,但在实际教学中仍存在诸多问题,如活动设计碎片化、思辨性活动内容浅表化、思辨性任务转化失当等。

[摘要]当前小学科学课堂中开展的思辨性学习活动,尽管教师普遍认同其重要性,但在实际教学中仍存在诸多问题,如活动设计碎片化、思辨性活动内容浅表化、思辨性任务转化失当等。针对这些问题,本文提出了一套系统的思辨性学习活动设计框架,并通过实证研究和案例分析验证了该设计框架的有效性,以此为提升小学科学教育提供新的视角和方法支持。

[关键词]小学科学课堂,思辨性学习活动,实践探究

“思辨性学习活动”是小学科学课堂教学中较常见的活动形式,能够促进学生思辨思维、科学思维能力的提升。依托恰如其分的思辨性学习活动,科学教学实践可以真正落实对学生科学思维、科学态度、科学探究能力的培养。本文聚焦科学课堂中的思辨性学习活动,通过实证研究和案例分析,挖掘和探究出可以促进学生的主动探索、独立思考的新方法和视角。

一、思辨性学习活动现状调查

为更全面了解思辨性学习活动设计现状,笔者在成都市某区选择调查样本开展问卷调查,随机抽取百余名小学科学教师为调查对象。根据研究的实际情况,拟定3个调查维度来设计问卷,主要包括思辨性学习活动开展情况、思辨性学习活动类型和开展思辨性学习活动的困难。通过问卷调查及深度访谈,得到以下结果:

1.绝大多数的教师对思辨性学习活动比较了解。教师对思辨性学习活动的深入了解包括活动目标、活动内容、开展形式等。

2.教师对思辨性学习活动类型的选择较为单一。59.76%的教师选择小组交流的方式,原因是该类型的思辨性活动在课堂上更容易开展,并且适用的科学课堂类型更多,因此被大多数教师所应用。由于受到课堂内容的限制较多,其他类型只能在合适的课堂中选择使用,因此被使用的概率较低。

3.困难在于与课堂结合的思辨点较难寻找。教师在“开展思辨性学习活动的困难”中遇到的问题,整理成问卷选项,大多数教师表示在思辨性学习活动中,遇到的最

大困难是“与课堂结合的思辨点较难寻找”“思辨性活动设计创新较难”,这表明教师在科学课堂中能够有意识地培养学生思辨思维,但较难将教学内容与思辨创新点进行完美结合,并运用到课堂环节中。

二、思辨性活动开展中存在的问题

结合访谈、问卷调查结果,笔者对教师面对思辨性活动的困难点进行深究和思考,发现主要存在以下问题:

(一)思辨性活动设计碎片化

教师在开展思辨性学习活动时,为了实现培养学生科学思维、科学态度等教学目标,较为生硬地创设情境开展教学活动,使得思辨性学习活动设计碎片化,逻辑缺乏整体性。

1.碎片化的知识理解

在教学中没有将科学概念和教学活动紧密联系起来,学生可能无法将新知识与已有知识整合,形成连贯的理解。例如,教师讲解植物的光合作用,设计的思辨性学习活动是“人体为什么不能进行光合作用”,该思考点可以科学地拓展学生的思维,但呈现在课堂中的思辨活动中,缺乏对整堂课教学知识的前后贯穿引导,容易让学生对课堂的重难点产生模糊理解。

2.活动间缺乏连贯性

缺乏整体性的思辨性活动可能导致学生只能停留在记忆和重复信息的层面,而不是进行深入的逻辑推理和批判性分析。例如,教师在教授“简单机械”时,只是让学生列举不同类型的简单机械,而没有引导其思考这些机械是如何工作的,以及它们之间体现的科学联系。

3.活动问题不够系统

如果教师在思辨性活动中提出的问题缺乏层次性和系统性,学生难以逐步深入思考。例如,在探讨“水的循环”时,教师问:“水是怎样循环的?”而没有先引导学生思考水蒸发、凝结和降水等单个过程,这样的提问可能会让学生感到不知所措。

(二)思辨性活动内容浅表化

由于教师对思辨性学习活动与教学内容融汇理解的局限,以及思辨性活动任务的概念提出时间较晚,可挖掘深入的类型和内容较少,导致教师对思辨性学习活动使用的效果不尽如人意。有时候这些活动可能会变得浅表化,没有达到促进学生深层次思维发展的目的。

1.缺乏深度的问题探讨

教师可能只提出表面的问题,没有引导学生深入思考。例如,教师问:“你们喜欢哪种动物?”此问题虽然能引发学生的兴趣,但过于简单,难以促进其对生物多样性、生态系统或动物行为等更深层次概念的理解。

2.强调答案而忽视过程

在讨论活动中,教师可能过于关注正确答案,从而忽视了学生思考的过程。这可能导致学生只是简单记忆信息,没有通过探索和实验来理解科学原理。例如,在探讨植物生长的活动中,如果教师只询问“植物需要什么才能生长?”而不鼓励学生进行实际的种植实验,学生就有可能失去实践探究的机会。

3.忽视学生的先验知识

在设计思辨性任务时,教师可能没有充分考虑学生已有的知识和经验,导致学生无法将新知识与已有知识连接起来。例如,如果教师直接教授关于电路的复杂概念,不从学生熟悉的简单电器开始,学生可能会感到困惑和挫败。

(三)思辨性任务的转化失当

将教学任务转化为思辨性任务是提高学生思维能力和批判性思维的一种教学策略。如果转化不当,可能会导致一些问题,从而影响教学效果和学生的学习体验。思辨性任务要求学生进行深入思考和讨论,如果任务设计过于复杂或超出学生的认知水平,学生难以掌握。例如,教师让学生探讨“光的折射原理”,但没有提供足够的实验操作和现象观察,学生无法通过直观体验来理解抽象的概念,导致无法有效地参与思辨。如果思辨性任务缺乏明确的指导和结构,学生可能会在讨论中偏离主题,导致课堂管理混乱。例如,教师让学生讨论“如何保护环境”,却没有给出具体的讨论点或引导问题,学生可能会谈论与环境保护无关的话题,或者在没有足够信息的情况下做出错误的推断。

三、思辨性学习活动实施策略

针对科学课堂中思辨性学习活动存在的问题及原因,笔者提出针对性解决措施,主要包括如何进行思辨性整体学习活动设计、思辨性活动内容设计以及教学任务和思辨性任务有效转化设计,有针对性地解决当下学习活动设计的困境,为“思辨性学习活动”实践提供理论支撑。

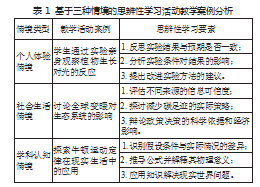

(一)活动设计——创设“启思启辨”的情境

恰如其分的课堂学习活动设计,能够快速地引导学生进入到学习中,学生完成相应的学习活动,让学习自然真正地发生。教师可以将个人体验情境(通过亲身体验来理解科学概念,增强记忆和理解)、社会生活情境(连接科学与社会现实,使学生理解科学对社会的影响和社会责任)、学科认知情境(强化学生对学科内核心概念和理论的理解,培养抽象思维能力)融入思辨性学习活动,促使学生深度思考、批判理解及理性表达(见表1)。

以苏教版小学科学五年级上册“水在自然界的循环”教学为例,设计活动步骤:第一步,介绍水循环的基本概念,引导学生观察生活中的水循环现象,如水循环中蒸发、凝结、降水等环节的微观过程及其影响因素等。第二步,提问,如“雨水怎么进入大气的?”“水藏在自然界的哪些地方”等,引导学生进行深度思考。第三步,在学生思考的过程中,教师可以提供一些社会生活情境相关资料信息,如新闻报道、科普文章等,让学生进行批判性思考,理解水循环对人类生活的影响。第四步,组织学生进行小组讨论,每个小组提出自己的观点,并进行理性表达。第五步,教师根据学生的讨论情况进行点评,引导学生形成正确的认识。

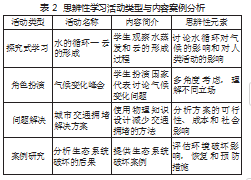

(二)活动开展——呈现“激思激辨”的课堂

教师开展符合思辨性学习的活动内容可以创造情境,让学生在探索科学概念和原理的过程中主动思考、提问、讨论和反思。通过情境设计,让教学内容与思辨学习的自然融洽及科学知识更加丰满地呈现在学生面前,形成对复杂问题的多维度理解和批判性看法(见表2)。

以教科版小学科学五年级上册“维护生态平衡”教学为例,创设“角色扮演”的情境,其活动步骤如下:

第一步,介绍生态平衡的基本概念,包括生态系统的构成、食物链和食物网、物种多样性等。第二步,将学生分小组,每个小组代表一个生态系统,包括森林、草原、湖泊、海洋等。每个小组选择一种生态系统,进行研究。第三步,每个小组需要选择一个角色进行扮演,如生产者、消费者等,从扮演角色的角度出发,讨论并记录下自己的行为如何影响生态系统的平衡。第四步,每个小组需要在班级前展示他们的研究成果,包括影响生态系统平衡的过程,以及影响其他角色的行为。第五步,所有小组展示完毕后,教师引导学生进行讨论,思考人类应该如何行动才能保护生态平衡。

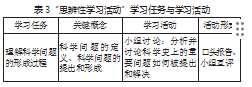

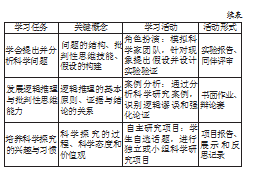

(三)任务转化——聚焦“引思导辨”的核心

对学习任务进行转化时,可以做到:一是聚焦课标,明确任务内涵;二是梳理任务,提炼目标要点;三是整合要素,设计学习活动。具体实施时,可以根据学科课程标准,梳理当堂课的学习任务,明确其聚焦的学科概念,来制定思辨性学习活动,并运用到课堂(见表3)。

以教科版小学科学五年级上册“光的反射现象”教学为例,活动设计如下:(1)梳理学习任务,寻找关键概念。教师需要梳理这节课的学习任务,提炼出目标要点,如学生需要理解光的传播方向、理解光的反射现象、掌握光的反射规律等。(2)整合要素,设计活动。教师可以设计一个实验活动,让学生通过实验观察光的传播和反射现象,引导学生进行讨论和思考,理解光的传播和反射的原理。(3)选择适用的思辨性学习方式。在这个过程中,教师可以用口头报告、小组互评、教师评价的形式开展。可以提出一些引导性问题,促使学生深入思考和讨论“为什么光会按照这样的方向传播?为什么光会在镜子上反射?”等问题。在任务转化过程中,教师的角色不仅是引导者和促进者,而且是信息的传递者。教师设计具有挑战性的思辨性任务,应提供必要的支持和资源,引导学生通过讨论、合作和反思来发展其思辨能力。

综上所述,当前,小学科学课堂中实施思辨性学习活动,在不同层面存在着各式各样的难题。对此,教师应思考解决策略,包括整体学习活动设计、内容设计,以及教学与思辨任务的有效结合方法,旨在优化科学课堂中的思辨性学习环境。作为一线教育工作者,还要深入探讨和创新更加有效的思辨性学习活动,学校也要组织教师针对性地培训和系统性地学习,确保教育实践能够跟上理论发展的步伐。

参考文献:

[1]陈官鹏.基于“学思辨达”课堂的教学优化路径——以“实验:探究碰撞中的不变量”为例[J].中学物理教学参考,2022(8):17-20.

[2]陈伟新.做好科学课堂“问题+”的动力促学——思辨能力在初中科学教学中的培养[J].课程教育研究,2016(30):3-4.