学校美育的内涵及实践路径论文

2025-03-25 11:49:25 来源: 作者:xujingjing

摘要:文章首先介绍了学校美育的发展历程及内涵,然后阐述了学校美育的理论逻辑,最后论述了学校美育的实践路径,包括更新教师美育理念,复归中华传统美育精神;创新美育课程内容,构建生命智慧艺术课程体系;搭建跨学科美育梯队,提升教师跨学科美育能力。

摘要:文章首先介绍了学校美育的发展历程及内涵,然后阐述了学校美育的理论逻辑,最后论述了学校美育的实践路径,包括更新教师美育理念,复归中华传统美育精神;创新美育课程内容,构建生命智慧艺术课程体系;搭建跨学科美育梯队,提升教师跨学科美育能力。

关键词:学校美育;生命智慧;立德树人

2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,提出学校美育工作是立德树人、培根铸魂的事业,将美育提升到教育的战略高度。随着人工智能的发展,技术给教育尤其是美育带来了极大的挑战。由于中国美学领域中审美经验存在“他者编码”,中国美学及美育的研究亟须回归中国传统审美教育的原点,立足中国传统文化,重新审视古代圣贤的美育智慧,以期为新时代学校美育工作提供借鉴。基于此,本文将从学校美育的本质内涵及理论逻辑出发,探讨如何更好地推进新时代学校美育工作,以期提升学生的审美品位。

一、学校美育的发展历程及内涵

(一)学校美育的发展历程

美育是人文教育中非常古老的话题,是学校“德智体美劳”五育的重要组成部分。在西方,自古希腊开始,美育就受到了苏格拉底、柏拉图等哲学家的高度重视。18世纪末,弗里德里希·席勒第一个提出了美育的概念,认为“人唯有通过美感教育才能使得人类的感性、理性与精神动力获得整体和谐的开展,以造就完美的人格,进而促进和谐社会的建立”。西方现代美学中,席勒的著作《审美教育书简》成了第一部关于美育的著作,对后来海德格尔、马尔库塞的美育思想都有一定的影响。

我国学校美育以中华传统美的精神为主,其研究以儒家思想为主体,注重礼乐教化传统,侧重学生人性的自觉、人格的完善、德性的圆满和生命情感境界的提升。如《尚书·尧典》中记载:“帝曰:‘夔,命女典乐,教胄子。”20世纪初,随着席勒的美育思想传入我国,梁启超、王国维、蔡元培等先后大力提倡美育,朱光潜、宗白华、丰子恺等也都深受美育思想影响。其中王国维提出审美境界是物质境界到达道德境界的津梁,且曾在《孔子之美育主义》中提出“然其教人也,则始于美育,终于美育……孔子之教人,于诗乐外,尤使人玩天然之美。”所谓“兴于诗、立于礼,成于乐”,指孔子重视诗教和情志的陶冶,其礼乐教化始终洋溢着审美趣味的兴发。蔡元培将世界分为现象和实体,把美感教育作为联系二者的桥梁,指导人从实体过渡到现象[1]。朱光潜在谈论人的修养时提出:“我们的先民在文艺上造就本极优越,而子孙数典忘祖,有极珍贵的文艺作品而不知欣赏……大家都迷于浅狭的功利主义,对文艺不下功夫,结果乃有情操、驳杂、趣味卑劣、生活干枯、心灵无寄托等种种现象。”这一论断从侧面反映了我国学校美育面临的诸多问题。1999年颁布的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出了美育目标,2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)年》再次强调要加强美育,2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》又一次将美育提升到国家教育战略高度。概言之,美育具有独特的价值意蕴,对于培养学生健康审美、人格心灵具有重要作用,对此,应加强重视,做好美育工作。

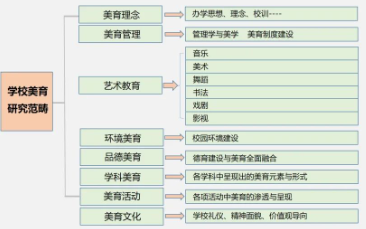

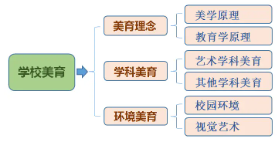

(二)学校美育的内涵

克乃夫·贝尔认为美是“有意味的形式”,“意味”涉及生命意义的符号构筑。美育从字面上理解,是以美为主要内容的教育实践,其指向学生人性的圆满。有学者提出,美育是丰富和发展人的审美经验和创造美的能力,是能提升其审美趣味,促进个体感性和理性和谐发展,实现人生审美化的教育[2]。一般认为,美育即审美教育,也可称情操教育、心灵教育。学校美育的目的是提升学生的审美素养、激励学生的心智、温润学生的心灵、提高学生情操与志趣。美育本质上指向学生的感性教育,并且其本身也应具有感性的品格。美育旨在重建学生心性的平衡,注重学生内在人格的觉醒和追求,其是德育的必由之境,主要可以概括为以下三点内涵。

第一,美育的本质是回归人的本质。弗里德里希·席勒[3]提出“美只是使我们能够具有人性”,有哲学家提出将人看作“普遍的因而也是自由的存在物来对待”,这一论断对美育中的人文本质给出了深刻的诠释,指出美育的本质是使人最终回归人。第二,感性认识的完善。德国哲学家鲍姆加登[4]首次提出美学(Ästhetik,又译为感性学)一词,指出“美的目的是感性认识本身的完善,倡导美育要尊重人类认识的感性领域[5]。由此可见,学校美育注重学生的感性领域,指向学生审美体验和审美判断的引导,具有感性和普遍性特点。由于美是普遍的而非逻辑的,其基础是先验共通感,故康德的“三大批判”可以简单概括为对真善美的探讨。同时,审美判断是感性的普遍性判断,不是对感性特殊与个别性的判断,也就是说,审美是社会性的情感,美是一种社会性感觉。学校美育必须注重社会性情感的培育。正如黑格尔认为美是理念的感性显现,海德格尔认为艺术是真理的澄明,审美的要旨是艺术表象下更为深邃的精神性现象。尼古拉·哈特曼[6]提出审美对象的三个层次包括引起共鸣、引起内心激动,以及终极形而上的精神层面的感受,如普遍意志或命运力量等。简言之,学校美育涉及人的感性认识的完善。第三,美育是使人的精神达成圆满的教育。席勒在《审美教育书简》中提到,当代社会中颓废堕落的状态,源于理性与感性的相反冲动切断了人性的内在联系。想要恢复完整的人性,就必须架起审美教育的桥梁,通过艺术陶冶修复原本纯粹的心灵。学校审美教育对培养学生的精神自由至关重要,它可以使学生摆脱功利主义和理性逻辑的束缚,超越个体生命的有限意义,从而使其获得精神上的自由。即学校美育是关于学生审美的教育,美是感性与理性、形式与内容、真与善、合规律性与合目的性的统一,与人性一样,是人类历史的伟大成果[7]。

二、学校美育的理论逻辑

(一)聚焦立德树人任务,立足人的原点

学校美育本质上是有目的地培养人的一种活动,以立德树人为根本任务。培养什么样的人、如何培养人是学校美育面临的重要命题。诸多学者从哲学、政治学、社会学、生物学、人类学视角出发,对于“人是什么”的问题孜孜求索,从未间断。其中,西方哲学家对于人的探讨有很多,如康德认为“自由是人最本质的属性”;海德格尔认为人是在世的存在(existence),是“此在”,而非存在者;汉娜·阿伦特提出人是“复数”的概念,认为人是被处境规定的存在者;格特·比斯塔认为人是一种无限生成、展出,是在世界中的秀异;马克思认为人的本质是一切社会关系的总和;赫伯特·马尔库塞针对人的教育中出现的问题,提出了单面人(one dimensional man)的概念,认为单面人不能辨别本质与现象,只知物质享受,丧失了精神追求。中国哲学体系对人的理解最精辟的便是“天人合一”思想,天、地、人系统中人是一种复合型的存在,而《黄帝内经》将人分为真人、至人、圣人、贤人四种等级,其中真人提挈天地、把握阴阳、独立守神,能寿敝天地,至人淳德全道,圣人处天地之和,贤人法则天地。“真人”是道家的最高人格形象,因此,学校美育聚焦立德树人,立足人的原点,在审美经验教育中追求以达到真人境界为最终旨归,即审美的超越。

(二)唤醒学生生命智慧,回归育人本质

当人类对美有了自觉意识,美便以“反哺”的形式回馈人类,这便是美的教育价值体现[8]。学校美育回归育人本质,即以唤醒学生生命智慧,提升学生生命情感境界为旨归。然而,探析美育的真谛必须要建立在人性假设的基础上。从中国古代哲学中有性善论、性恶论、性有善恶、性无善恶论,到古希腊柏拉图的人性论将人分为“金质”“银质”“铁质”,纵观古今中外的教育思想家对于人性的不同观点,形成了不同的教育观。如柏拉图提出“教育是要找回失去的灵魂(智慧)”;雅思贝尔斯提出“教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树……一个灵魂唤醒另一个灵魂”;斯普朗格提出“教育要将人的创造力诱导出来,要唤醒生命感及价值感”;孟子的“明人伦”;荀子的“化性起伪”;《中庸》里“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”。通过分析这些不同的教育观,不难看出教育的真谛在于“唤醒”与“解蔽”。而美育作为五育中的重要组成部分,其关键在于学校学科教学中的盲区,如关于生命整全教育的缺失、情感教育的遮蔽等。故学校美育在培养人方面,将主要围绕这两点发挥其育人功能,即学校美育的最终的目的便是回归育人的本质,唤醒学生生命智慧,促进学生生命整全发展,提升学生的生命情感境界,从而让学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(三)完善学生德性人格,复兴中华传统美育精神

中华美育传统以儒家思想为主体,以释、道为补充。其中,儒家思想注重以“礼乐”为主的传统美育,包括“人而不仁,如何乐”的人性自觉,“游于艺、成于乐”的人格完善,“逝者如斯夫,不舍昼夜”的人生领悟,“养吾浩然之气”的道德与修养,以及“日新之谓盛德”的天人同构思想。道家立足老子的道学思想,庄子的“齐物我”“一生死”“超利害”“忘真幻”的人生态度及哲学思想,都是中华美育传统思想的重要源泉,如“逍遥游”的审美态度,“天地有大美而不言”之审美对象的拓展,“无我”的“至人”人格特性,以及“万物与我为一”的人格理想等美育思想。如果说儒家的美育传统精神注重陶冶塑造的心理性情,审美状态处于人际关系和道德领域中,那道家则是一种对“礼乐”“仁义”的超越,是一种更高的人生境界和人格理想。换言之,是对“人”的有限存在的超越,人成为与自然、宇宙相统一的“至人”人格。换言之,中华传统美育精神重在完善个体的德性人格,主要可以概括为以下三点。一是以“中”通美。《周易》坤卦《文言传》提出“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也”。二是以“华”生美。孔颖达在对《左传》关于孔子夷夏之辨的解释中提到“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。华、夏一也”。三是以“和”调美,包括“天人之和”“神人以和”“冲气为和”及“和而不同”。鉴于此,学校美育须以复兴中华传统美育精神为主旨,以学生为本,回归美育的育人本质,注重学生德性人格的培育。

三、学校美育的实践路径

新时代学校美育面临着一些挑战:一是立足中华美学精神,如何实现创造性的现代化转换;二是面对教育数字化的发展,美育如何跟上新时代步伐;三是美育如何规避技艺化倾向,走向中华传统人文精神教育。为应对以上挑战,新时代学校美育须从以下三点着手,切实提升育人效果。

(一)更新教师美育理念,复归中华传统美育精神

新时代学校美育首先要更新教师美育理念,注重感性情感教育,复归中华传统美育精神。学校美育本质上是一种感性教育的活动,但自柏拉图开启理性主义教育以来,教育便更倾向追求培养拥有“理性逻辑”的智者,而忽略了情感方面的感性教育。康德认为如果美没有对主体的情感关系,它本身则一无所有,美是表现自由的情感形象。尊重人类认识的感性领域于18世纪首次被明确提出[9]。可见,站在生存论的立场上重新理解感性,感性就是真理的原始发生地,故美育必须注重感性教育。马克思说:“人在他所造的世界中直观自身,人以全部感觉在对象世界中肯定自己。”[10]人在感性活动中的这种直观与自我肯定,不是逻辑上的,而是体验上的。然而在学校的学科教学中,学生的感性情感总是会被遮蔽。自亚里士多德以来,种种情绪和感情作为课题被划归到心理现象之下,它们通常与表象和意志并列作为心理现象的第三等级来发挥作用,降格成为副现象论[11]。由此可见,学校美育作为感性教育活动,面临着诸多困境与挑战,因此要重新审视中华美育传统,复归中华传统美育精神,这是新时代学校美育的责任与使命。而要想更新教师的美育理念,须做到以下两点。第一,引导教师深化美育理论学习。即学校可组织教师定期阅读美育领域的经典著作和前沿研究,使其深入了解美育理论的发展和应用,尤其是多了解中华传统美育精神的相关内容,为更新美育理念打好基础。第二,指导教师开阔美育视野。即学校可带领教师关注国内外美育的最新动态和趋势,了解不同文化背景下的美育实践,开阔教师的美育视野,使其有机会从中提炼形成最新的美育理念。概言之,更新教师的美育理念是一个持续且必要的过程,有助于教师更好地适应教育发展的需求,了解美育实施途径,以便有效地实施美育,提升学生的审美素养和创造力,从而实现学校美育育人的目的。

(二)创新美育课程内容,构建生命智慧艺术课程体系

席勒认为个体发展中的颓废堕落状态,源于理性与感性的冲突切断了人性的内在联系。要想恢复人性的圆满,必须用艺术陶冶修复原本纯粹的心灵。因此,新时代学校美育必须重新审视知性教育的课程设置,并建构以学生生命智慧为内容体系的艺术课程体系。生命智慧艺术课程体系的总体目标是立“德”树人。构建生命智慧艺术课程体系,须注意以下三个方面。一是提高中国传统艺术教育课程内容比例及增加学时安排,注重立“美”育人。如增设中国元素的舞蹈、中国传统乐器(如古琴)及国画等艺术教育的课程内容,或者在原有基础上增加其课时比例,也可以在原有学科中增设传统美育内容,如在体育中增加传统武术等内容,目的是通过艺术课程内容的增设培养学生一技之长,让学生体悟“真善”之境。二是开发原有学科中的美育元素,注重立“文”化人。如挖掘语文(汉字之美)、数学(对称之美)、物理(结构之美)等不同学科中的美学思想,让美育贯穿所有学科教学全过程,同时基于中华美学精神和中华优秀传统文化,注重以文化人,弘扬民族精神,复兴华夏文明。三是建构跨学科美育课程体系,注重立“学”成人。如建构跨学科的“真善美”之三大美育课程体系,主要以“项目化主题式”的形式建构人与自然之美、人与社会之善、人与自我之真的三大模块体系,目的是让学生学以成人。概言之,新时代学校美育倡导学科融合,对此,只有积极探索有效路径,打破艺术与非艺术领域的界限,才能实现美育的全面发展,培养出德才兼备的社会主义建设者和接班人。

(三)搭建跨学科美育梯队,提升教师跨学科美育能力

学校美育不是简单的知识教育和审美素养的提升,而是关乎学生身心全面和谐发展的教育,是使学生的精神达成圆满的教育,换言之,就是一种德性教育,德性是个体对道的实践所得[12]。德性的唯一目的是使人幸福和快乐,在于让广博的仁爱融化偏狭的自私性而使人类社会达到和平、秩序和幸福[13]。这也正是学校美育的重要旨归。学校的美育工作并非是艺术类课程教师的专利,而应是所有学科教师都必须参与的工作之一。因此,搭建跨学科美育梯队显得尤为重要,具体要做到三点。一是搭建美育教研平台,形成教师美育教研共同体。新时代学校美育须搭建跨学科美育梯队,形成以艺术类课程教师为主、以非艺术类学科教师为辅的美育教研团队,以“美育主题”为教研内容,让不同学科的教师参加,共同研讨,进而开发不同学科的美育元素,提高教师的跨学科美育能力。二是加强非艺术类教师的美学素养。一方面教师要有目的地自学,另一方面可通过美学讲座、网络学习资源及寒暑假教师培训等方式,拓展、提升非艺术类学科教师的美学素养。美育不仅仅是艺术类教师的任务,而应是所有学科教师的任务。因此,要鼓励所有教师加强学习,多浏览有关美育的内容,多搜集有关美育的资料,打磨开展美育的技能,提升自身的美学素养。三是加强艺术类教师的跨学科美育能力。一方面要更新艺术类教师的跨学科美育观念,避免侧重艺术技能的训练而忽略和谐人格的陶冶,因为美育的最终目的是使学生得到和谐人格的陶冶与圆满德性的培育,另一方面要提高艺术类教师的其他学科素养,尤其是人文素养、科学素养,帮助其实现精神境界的提升,对此可以通过相关学术交流、学科培训等方式实现,以提升其跨学科美育能力,从而使其在教学中能将其他学科中的美学元素融会贯通,提升美育的成效,进而达到教学目标和美育目的。

四、结语

国之大计,教育为本,美育为根。基于教育数字化的进一步发展,美育如何应对人工智能时代学生主体性的回归,避免被窄化为只注重艺技训练,是教师亟须解决的重要问题。基于此,重新审视中华美育传统,复归中华传统美学精神,是新时代学校美育的责任与使命。对于教师而言,美育要注重感性情感教育,立足人的原点,回归育人本质,指向个体感性认识的圆满和德性的完善。新时代学校美育工作应以“中和”之美为基点,以立德树人、立美育人、立文化人、立学成人为宗旨,以引导学生身心和谐发展为目标,及时更新美育理念,创新美育课程内容,搭建跨学科美育梯队,形成新时代学校美育的常态化路径,如此才能切实提升美育质量,培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

[1]夏安琪.蔡元培美育思想及对当代美育的启示[J].艺术百家,2019,35(S1):128-131.

[2]易晓明.论美育的本质及当代使命[J].美育学刊,2016,7(3):1-7.

[3]弗里德里希·席勒.审美教育书简[M].冯至,范大灿,译.北京:北京大学出版社,1985:108.

[4]鲍姆加登.美学[M].简明,王旭晓,译.北京:文化艺术出版社,1987:18.

[5]王德峰.艺术哲学[M].上海:复旦大学出版社,2015:2.

[6]HARTMANN N.Aesthetics[M].Berlin:De gruyter,2014:220-221.

[7]李泽厚.美学三书[M].合肥:安徽文艺出版社,1999:209.

[8]顾平.审美发现、美感体验与精神升华、美育意涵的正解[J].上海文化,2022(8):111-121.

[9]王德峰.哲学导论[M].上海:复旦大学出版社,2014:6.

[10]马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,2022:51.

[11]海德格尔.存在与时间[M].王庆节,陈嘉映,译.上海:生活·读书·新知三联书店,1987:175.

[12]张艳艳,王兆璟.新时代全学科阅读育人的逻辑理路与体系建构[J].课程·教材·教法,2022,42(10):114-121.

[13]休谟.道德原则研究[M].曾晓平,译.北京:商务印书馆,2001:14.