新质生产力视角下科教融合在新能源产业人才培养中的应用论文

2025-03-25 11:19:14 来源: 作者:xujingjing

摘要:新质生产力是推动经济社会发展的新引擎,其核心动力源自科技创新。新能源产业作为新质生产力的杰出代表,其发展深受科技创新与人才培养的双重驱动,但同时也面临着人才匮乏和技术创新力不足的双重挑战。科教融合通过整合科研与教育资源,实现资源共享与优势互补,为新能源产业的人才培养开辟了全新路径。科教融合在新能源产业人才培养中具有独特作用和实际效果,尤其在推动科研成果向产业转化、培养创新型人才方面的成效显著。为了促进新能源产业创新人才培养,应加强跨学科人才培养、健全科研成果转化机制及引进高层次创新型人才等,并注重科教融合

摘要:新质生产力是推动经济社会发展的新引擎,其核心动力源自科技创新。新能源产业作为新质生产力的杰出代表,其发展深受科技创新与人才培养的双重驱动,但同时也面临着人才匮乏和技术创新力不足的双重挑战。科教融合通过整合科研与教育资源,实现资源共享与优势互补,为新能源产业的人才培养开辟了全新路径。科教融合在新能源产业人才培养中具有独特作用和实际效果,尤其在推动科研成果向产业转化、培养创新型人才方面的成效显著。为了促进新能源产业创新人才培养,应加强跨学科人才培养、健全科研成果转化机制及引进高层次创新型人才等,并注重科教融合重塑人才培养体系。

关键词:新质生产力;科教融合;人才培养体系;新能源产业

新质生产力以其科技创新为核心要素,正在重塑全球经济格局[1]。新能源产业作为新质生产力的典范,其快速发展不仅有助于实现能源结构的优化和绿色低碳转型,还对经济社会可持续发展具有重大战略意义[2]。然而,新能源产业的快速发展也面临着诸多挑战,其中较为突出的便是人才短缺和技术创新不足的问题。面对新能源产业人才与技术的双重挑战,科教融合成为关键解决方案。它不仅促进了科研成果转化,还加速了创新人才的培养[3]。例如,大连理工大学携手中科院工程热物理研究所,共建吴仲华未来能源技术学院,深度整合双方智力资源与科技资源,展开全方位合作,旨在培育兼备创新实践能力与科研思维的高层次精英人才。此外,中国科学技术大学携手中科院广州能源所,设立新能源英才班,聚焦新能源前沿科研与工程实践,致力于培养科研、教学及管理领域的创新英才,发挥二者在新能源领域的独特培养优势与专业性。

在加快发展新质生产力的背景下,科教融合不仅能够有效应对新能源产业面临的人才和技术挑战,而且能通过跨学科交叉融合,培养具有创新思维和实践能力的高素质人才,加速科研成果的转化应用,为产业的持续发展提供坚实的人才支撑和技术保障。本文旨在从新质生产力的视角,探讨科教融合如何重塑人才培养体系,以适应新能源产业的蓬勃发展。

一、新能源产业现状

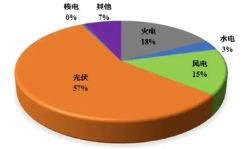

在全球能源转型的大背景下,我国已深刻认识到构建可持续能源结构的重要性。根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,国家整合了更多可再生能源,尤其是太阳能和风能,作为智能电网发展的关键。同时,推广新能源汽车被视为减少碳排放、推动交通绿色转型的重要举措。各地通过政策扶持、基础设施建设和技术创新,加速新能源汽车普及,以实现交通行业低碳化和可持续发展。这些举措彰显了我国坚定支持新能源行业发展的决心,旨在促成能源体系根本性转变,致力于为国家能源安全作出重要贡献。然而,尽管我国新能源产业发展已取得初步成效,但仍面临诸多挑战。

(一)初步成效

第一,科教融合深度增加。近年来,随着新质生产力的快速发展,新能源产业与科教领域的融合日益紧密[4]。高校不仅与科研机构合作开设了新能源相关专业,还与企业建立了广泛的合作关系,共同开展技术研发和人才培养。

第二,人才培养体系逐步完善。新能源产业对人才的需求具有多样性和复合性特点,这促使人才培养体系不断完善。许多高校在课程设置上注重跨学科融合,将物理学、化学、材料科学、电子工程等多个学科的知识融入新能源专业教学中。同时,实践教学环节得到加强,学生通过参与科研项目、实习实训等方式,提升了实践能力和创新能力[5]。此外,企业也积极参与人才培养过程,为学生提供真实的工作环境和职业发展规划,促进了产学研用的深度融合。

第三,科研成果转化效率提升。新能源产业的快速发展离不开科研成果的有效转化。近年来,随着科教融合机制的不断完善,科研成果转化效率显著提升。高校和科研机构与企业建立了紧密的合作关系,共同推进科技成果转化和产业化进程,如通过建立中试基地、产业孵化器等平台,加速了科技成果从实验室走向市场的步伐,为新能源产业的发展注入了新的活力。

(二)挑战

第一,跨学科人才培养难度加大。新能源产业涉及多个学科领域,要求人才具备广泛的知识面和综合能力。然而,当前跨学科人才培养仍面临诸多挑战。一方面,不同学科之间的知识体系和教学方法存在差异,难以实现无缝衔接;另一方面,跨学科人才培养需要投入更多的资源和精力,对高校和科研机构提出了更高的要求。

第二,科研成果转化机制不健全。尽管科研成果转化效率有所提升,但仍存在机制不健全的问题。一方面,科研成果评价体系过于注重学术成果而忽视市场价值和应用前景;另一方面,科研成果转化过程中涉及的知识产权、利益分配等问题尚未得到妥善解决,影响了转化积极性和效果。

第三,高层次创新型人才短缺。新能源产业的发展需要高层次创新型人才的支撑。然而,当前高层次创新型人才短缺问题依然突出。一方面,新能源产业作为新兴领域,吸引和留住高端人才的能力有限;另一方面,现有的人才培养体系难以培养出具备国际视野和创新能力的高层次人才。

二、科教融合对新能源产业发展的促进作用

科教融合作为一种创新的教育模式,其核心在于整合科研与教育资源,实现资源共享与优势互补[6]。在加快发展新质生产力的背景下,这一模式对新能源产业的发展展现出了显著的促进作用。

第一,推动科研成果转化。科教融合通过促进高校、科研机构与新能源企业的深度合作实现资源共享,包括实验室设备、科研数据、技术专利等。这种共享机制有助于减少重复建设,提高资源利用效率,加速新能源领域的技术创新和突破。这种合作模式搭建起科研成果转化和应用的桥梁,不仅加速了新能源领域科研成果从实验室走向市场的进程,还为产业发展提供了有力的技术支撑。通过共同研发、技术转移和产业化示范,科教融合可助力新能源企业掌握关键核心技术,提升产业竞争力。

第二,培养高素质人才。科教融合在人才培养方面也具有独特优势。新能源产业涉及材料科学、电化学、机械工程、信息技术等多个学科领域。通过科教融合,高校和科研机构可以通过设置跨学科课程、开展联合培养项目、实施双导师制等方式,培养出既具备扎实理论基础又拥有实践创新能力的高素质人才。这些人才不仅掌握了新能源领域的前沿知识,还具备良好的创新意识和实践能力,能够满足新能源产业对复合型人才的需求。

第三,促进产学研用一体化。科教融合推动新能源产业与高校、科研机构深度合作,共同构建产学研用一体化的合作机制。在这一机制下,新能源技术的研发、人才培养、产业应用等方面实现了有机衔接。高校和科研机构提供理论支撑和技术创新,企业则负责将科研成果转化为实际生产力,并通过市场反馈不断优化技术和产品。这种紧密的合作模式不仅促进了新能源技术的快速迭代和产业升级,还推动了新能源产业的持续发展。

三、重塑人才培养体系的策略与保障措施

(一)策略

为了适应新能源产业的快速发展需求,必须从发展新质生产力的视角出发,全面重塑人才培养体系。

第一,课程设置。首先,增设跨学科新能源课程。为了帮助学生构建跨学科的知识结构,应增设与新能源相关的跨学科课程,涵盖新能源技术、新能源经济、新能源政策等。这些课程旨在帮助学生全面了解新能源产业的发展现状、技术趋势、政策法规,为其未来的职业发展奠定坚实基础。其次,强化理论与实践结合。在课程设置上,注重理论与实践的结合,增设实验课程和实践项目。通过实验课程和实践项目的训练,学生可以更好地掌握新能源领域的核心技术和实践技能,提升其解决实际问题的能力。

第二,完善科研成果转化机制。首先,完善评价体系。引入市场价值和应用前景作为科研成果评价的重要指标,鼓励科研人员关注科研成果的实际应用。建立多元化的科研成果评价机制,如同行评审、用户反馈、市场表现等,全面反映科研成果的实际价值。其次,解决知识产权和利益分配问题。制定明确的知识产权归属和利益分配政策,确保科研成果的权益得到合理保护。提供知识产权法律咨询服务,帮助科研人员更好地了解法律法规,有效保护自己的知识产权。

第三,教学方法。首先,采用多样化教学方法。为了激发学生的学习兴趣和创新意识,采用案例教学、项目驱动教学等多样化教学方法。这些方法有助于学生更好地理解新能源领域的实际问题,培养其分析问题和解决问题的能力。其次,注重实践能力培养。鼓励学生参与新能源项目的研发和实践,通过实际操作和项目管理,提升其团队协作、创新思维和实践能力。

第四,师资培养。首先,加强师资队伍建设。为了提升新能源领域的教学质量和科研水平,应加强师资队伍建设。引进具备跨学科知识和实践经验的专家学者,并注重对现有教师的培训。其次,建立产学研用合作机制。促进产学研用一体化,建立产学研用合作的师资培养机制。鼓励教师参与新能源企业的研发项目和实践活动,丰富其产业经验,提高其实践能力。同时,可以邀请新能源企业的专家和技术人员来校授课或指导实践,实现师资的互通有无和优势互补。

(二)保障措施

第一,加强政策支持与资金投入。相关部门应加大对新能源产业人才培养的政策支持和资金投入,为高校和科研机构提供必要的经费保障和政策支持,推动科教融合在新能源产业人才培养中的深入应用。

第二,建立产学研用合作的协同机制。应明确各方的职责和权益,推动新能源产业与高校、科研机构的深度合作。通过定期召开产学研用合作会议、共同确立人才培养计划等方式,实现资源共享、优势互补,共同推动新能源产业人才培养的发展。

第三,加强国际交流与合作。应借鉴国际先进的新能源产业人才培养经验和模式,推动我国新能源产业人才培养体系的创新与发展。可以通过与国际知名高校、科研机构建立合作关系,共同开展人才培养和科研项目合作等方式,提升我国新能源产业人才培养的国际化水平。

第四,建立完善的质量监控与评估体系。为了确保教研教改建议的有效实施和人才培养质量的提升,应建立完善的质量监控与评估体系。对课程设置、教学方法、师资培养等方面进行定期的评估和反馈,及时发现问题并进行改进。同时,引入第三方评估机构对人才培养质量进行客观评价,为人才培养体系的持续优化提供有力支撑。

综上所述,本文系统探讨了科教融合在大力发展新质生产力背景下对新能源产业人才培养的促进作用,提出了一系列切实可行的策略与保障措施。通过优化课程体系、改进教学方法、加强师资培养及完善保障机制等方式,科教融合可以为新能源产业培养具有国际视野和创新能力的高素质人才。未来,随着科教融合的不断推广和完善,新能源产业将迎来更加广阔的发展前景,将为构建绿色低碳、可持续发展的现代社会作出重要贡献。

[1]杨广越.新质生产力的研究现状与展望[J].经济问题,2024(5):7-17.

[2]张娜,米倩玉,邓嘉纬,等.新能源崛起对中国新能源产业战略的影响[J].中国软科学,2024(2):1-8.

[3]姬芬竹,徐斌,杨世春,等.基于科教融合的新能源汽车技术课程教学改革[J].大学教育,2022(9):77-79.

[4]孙会来,梁雨田,杨辉,等.科教融合背景下的汽车类专业实验体系构建:以齐鲁工业大学(山东省科学院)为例[J].大学教育,2020(1):64-67.

[5]赵凯,常萌蕾,陈旻,等.新能源产业学院实践探索研究:以佛山科学技术学院新能源产业学院为例[J].广东化工,2021(22):263-264.

[6]胡蕙芳,奚康.科教融汇赋能新质生产力:内在逻辑、现实困境和实践路径:基于高等职业教育的视角[J].职教论坛,2024(5):20-26.