能力罗盘下指向学科育人的初中英语阅读教学设计策略论文

2025-03-18 14:53:29 来源: 作者:xuling

摘要:能力罗盘以学科育人为导向,支持诊断和深研功能,是提升教师教学设计能力的有力抓手。基于能力罗盘,以译林版初中《英语》八年级(下)Unit 6 Reading课文Volunteering for the Special Olympics World Games为例,探讨如何挖掘文本的育人价值。

【摘要】能力罗盘以学科育人为导向,支持诊断和深研功能,是提升教师教学设计能力的有力抓手。基于能力罗盘,以译林版初中《英语》八年级(下)Unit 6 Reading课文Volunteering for the Special Olympics World Games为例,探讨如何挖掘文本的育人价值。指出教师可将育人融入教学目标设计、教学活动设计与教学支架设计,引导学生在主题意义探究的过程中剖析人物情感变化,探析变化背后所隐含的价值取向,从而促进其思维发展,提升其文化涵养,达到育人目的。

【关键词】能力罗盘;学科育人;初中英语;阅读教学设计

阅读素养是英语学科素养的核心,是落实立德树人的基石。语篇是阅读教学的重要载体,为学生传递丰富的文化内涵。《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)在课程实施的教学建议中指出,教师要把握教学主线,挖掘语篇的人文精神和育人理念,引导学生建构对主题意义的深层认知、情感态度和价值判断(教育部2022)。

在现行的初中英语教材中,语篇类型体现出多样性和人文性,蕴含真、善、美的理想追求,促使学生反思自我,感悟积极的情感态度,形成良好品格,具有独特的育人价值。然而,目前的初中英语阅读教学存在以下问题:

一是流于形式,文本解读浅表化。很多教师仅停留在低阶和中阶思维训练,活动以原词填空、原句回答等基础性操练为主,鲜有思辨、开放性讨论,对文本的情感解读不深入,思维难以触及育人层面。

二是缺乏整合,主线引领不明晰。教师阅读教学的模式化痕迹较重,将常规教学流程通用于任一语篇,造成文本理解碎片化,学生难以生成宏观的价值认知。作为一种直白、直观的映射性工具,能力罗盘贯穿教学设计的全过程,能有效诊断教师教学设计的漏洞,引领他们从单元主题意义出发,深思教学目标(“去哪里”)和教学活动(“如何去”),助力最优化教学设计的落实,实现学科育人。

一、能力罗盘的内涵

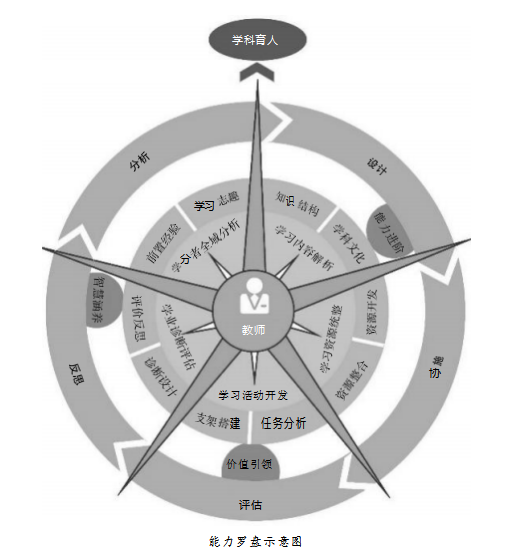

能力罗盘(见下页图1)是围绕教师的分析、设计、实施、评估和反思,指向学科育人的新型教学设计工具。罗盘中的五大模块(“学习者全域分析”“学习内容解析”等)与模块之下的十项维度(“前置经验”“学习志趣”等)建构起诊断分析和调整优化的体系,既能为教师的教学设计提供立体螺旋式的上升路径,又能助力学生在知识、技能、情感态度和价值观上实现多维度、进阶式的发展。

作为引领教师教学设计能力持续提升的标尺,能力罗盘的两大核心功能是诊断及改进。诊断指以能力罗盘为观照,检测教师在学科育人指向下的教学设计要素是否缺失,从而精准诊断出不足之处。改进是通过能力罗盘引领教师聚焦问题,进行设计改良,深研“基于思维品质,铸就核心素养”的最优化教学设计,解决教师依靠自身经验进行教学设计的局限性。

学科育人是英语教学的产出导向,是实施综合性语言学习的输出驱动。教师要坚持育人思想,明确承载育人价值的学习目标,并根据能力罗盘设计出具有指向性和科学性的课堂教学活动,并帮助学生逐步搭建“脚手架”,变被动学习为有意义的主动学习,在深度阅读中丰富对语篇意义的解读,建构对主题的多元认知和正确价值判断。

二、能力罗盘指引下的初中英语阅读教学设计

下面,以译林版初中《英语》八年级(下)Unit 6 Reading课文Volunteering for the Special Olympics World Games(以下简称“课文”)为例,从教学目标、教学活动和教学支架三个方面探讨如何在能力罗盘指引下挖掘新闻语篇的育人价值,引导学生在关注新闻故事的同时,关注文体特征和语言特点,分析报道中隐含的精神内涵,促进学生的思维发展和人格完善,实现从成才到成人的转化。

(一)以终为始,精设目标显育人

能力罗盘的首要指征是基于学生的分析,这为教师指明了教学设计的第一步:明确他们应该理解什么及能够做什么。威金斯和麦克泰(Wiggins&McTighe 2005)提出,最好的设计应是“以终为始”,从预期学习结果开始思考,只有这样,才有可能产生适合的教学行为。

基于学生理解的目标设计要以语篇研读为逻辑起点。课文是新闻体裁,以2007年在上海举行的第12届世界夏季特殊奥运会为背景,报道了主人公刘明(Liu Ming)的志愿者经历。全文共分为五个自然段,首段为导语,与直接导语不同,采用延缓导语的手法,由报道对象刘明的讲话“It’s fantastic to work as a volunteer!”呈现出他做志愿者前后感受的强烈对比,引人入胜,成功激发学生继续阅读的好奇心;第二、三段是新闻背景,通过事实性描述帮助学生了解特殊奥运会在对象和目的上的区别,还介绍了比赛项目及志愿者的义务;第四段以刘明的口吻叙述了他帮助患有智力障碍的游泳运动员李海(Li Hai)超越自我,重拾信心的经历;第五段以刘明的感悟结束全文,突出志愿活动对志愿者、受助者和全世界的影响,全篇语言客观准确,简明生动。学生在阅读中不仅能了解特殊奥运会及其志愿者的特殊意义,还能与刘明的经历产生情感共鸣,萌生帮助他人的强烈意愿,实现社会价值。

《课程标准》在文化意识方面的学段目标是关爱他人,尊重他人,有社会责任感,做到内化于心、外化于行,这正好对接了课文的育人价值,是核心教学目标。作为核心教学目标的支撑,教师要将语篇内容、结构等方面的分析结论融入其中,自下而上、由浅入深地确定总的教学目标(王健2023)。因此,结合《课程标准》、教材和学情,教师确定以下教学目标:理解文章大意,梳理新闻故事的六要素(Who、When、Where、What、How、Why),建构结构化知识;整合语篇信息,概括并合理补充特殊奥运会对各方的意义;描述自身的志愿者经历及改变,呼吁更多人参与其中。三个教学目标呈递进式,有了前两个的基础,方能实现育人目标的“善”境界。

(二)逻辑进阶,链式问题助育人

教师要围绕能激发思考和探究的问题来架构学习,促进学生深入、可迁移的理解(Wiggins&McTighe 2005)。通过能力罗盘中“能力进阶”的指引,教师要帮助学生逐步从知识体系的建构过渡到学科文化的迁移,避免基于纯活动和基于“灌输”的设计。

课文在单元话题Sunshine for all的引领下,归属“人与社会”主题范畴下的子主题“志愿服务与公共服务”,其主题意义是特殊奥运会志愿者帮助智障人士实现人生价值,提高生活品质,据此培养学生积极参加社会公益活动,尽自己所能帮助他人的意识。教师可以聚焦这一观念,借助ORID思维模型(包含四个层面的活动:O—Objective客观类,R—Reflective反应类,I—Interpretive诠释类,D—Decisional决策类),设计层层递进的问题链,引导学生在梳理文章明线(刘明的志愿故事)的过程中,探究暗线(刘明的情感变化),基于反思谈论自身的经历、感悟和思考,推动育人观念的渗透。

教师首先呈现标题和插图,让学生对报道内容进行预测,引入主题,再紧扣特殊奥运会和志愿者工作提出如下客观事实类(O)问题:

Q1:What are the Special Olympics World Games for?

Q2:What do volunteers need to do for the Special Olympics World Games?

通过对标题关键词的提取,结合对插图的预测,学生能判断出课文是志愿者帮助特殊奥运会游泳运动员的新闻报道。在阅读第二、三段后,学生对特殊奥运会的背景知识和志愿者的职责有了客观认知。接着,教师带领学生走进刘明的内心,围绕他做志愿者前后在观念上的巨大改变,提出情绪反应类(R)问题Q3:How did Liu Ming feel about the event before and after the Special Olympics World Games?志愿者刘明从先前的迷茫状态转变为快乐、自豪,学生被两种截然不同的心理反差所吸引,为了循果追因,自然过渡到第四段志愿者经历的阅读。为追求指向理解的阅读而非休闲式阅读,教师引导学生针对段落内容,以采访的形式,从Who、What、Why、How等维度展开自主问答。教师提出问题Q4:Shanghai TV Station is interviewing Liu Ming about his experience.Shall we make up an interview with partners?通过对人物背景—事件经过—参与意义—心理变化的问题链探究,学生亲身经历着默默无闻的智障少年勇敢追梦、刻苦训练、重拾自信的过程,入情入境,联系自我,加深了对体育真谛的认识,促进了对自我人格的完善。

在此环节后,教师聚焦故事内涵,提出引领价值判断的诠释理解类(I)问题Q5:What is the meaning of the Special Olympics World Games?鼓励学生建立逻辑关系,建构meaning to the athletes、meaning to the volunteers、meaning to the world三个视角的意义架构。在层层剖析主旨的过程中,学生对人性善的认知达到高潮:意识到志愿服务的多重意义,乐于付诸实践,主动在日常生活中给予需要的人援助,并呼吁更多人加入志愿者队伍。

基于“茫然无所期—了解特殊奥运会—志愿者职责—志愿者经历—内涵新认知—心境大变化”这一线索,教师引导学生回顾自身经历,提出以下决策行动类(D)问题Q6:What is your unforgettable volunteer experience like?在课文明暗线索的指引下,学生结合自身实际,辩证看待志愿经历前后心理的转变,肯定志愿服务的目的,坚定自己的行为选择。学生在结尾处激昂呼吁“If not me,who?If not now,when?”,师生相视一笑,“育人”概念早已浸润心田。

(三)支架搭建,步步阶梯达育人

能力罗盘的学习活动开发指向任务分析和支架搭建,指引教师在语篇分析的基础上,依据学生的前置经验搭建“脚手架”,增强学习活动之间的关联性和他们探索任务的兴趣。

教师在设计问题、任务等教学支架时,语言表述要明确、简练,便于学生理解和把握。教学支架本身要新颖且具有一定的挑战性,有利于激发学生的学习动机(王健2023)。本课在导入环节设计激趣支架,输出前辅助搭建结构框架,助力学生在价值引领下实现能力进阶。上课伊始,教师带领学生观看奥运会和特殊奥运会的短片,让学生说出这两项体育盛会的名称,并观看特殊奥运会宣传片,从而导入主题。视频具有多感官信息传递的特点,生动、直观地呈现两种运动会在参与对象上的区别。学生在提升阅读兴趣的同时,对特殊奥运会的参与人群有了初步感知,对关爱特殊人群的情感种子已在心中悄然萌发。在此价值观的牵引下,学生通过“Who(志愿者刘明帮助智力障碍运动员李海)—How(刘明做志愿者前后的心态变化)—What(刘明在训练和心理上给予李海的正能量帮助)—Why(志愿服务的意义)”线索,按迹寻踪,建构起文本的结构化知识。在产出环节,教师设计了让学生描述自身志愿者经历的活动。为使学生的表达逻辑清晰,教师搭建了以下问题支架:“Who did you help?How did you feel before and after the voluntary work?What did you do as a volunteer?Why do you volunteer?”契合课文主线,关注情感变化,实现了核心教学目标的育人理念。

综上,作为学科育人的可视化教学设计工具,能力罗盘在宏观上指导教师精准定位教学的起点和远点,在微观上协助教师多角度完善活动的实施,系统建构起目标鲜明、层级分明、支架显明的教学设计,在助力学生思维发展的同时,渗透语篇的价值导向,以期培养学科能力以外的智慧内涵。

引用文献

教育部.2022.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社.

王健.2023.基于语篇分析的英语阅读教学设计策略[J].中小学外语教学(中学篇),(2):13-18.

Wiggins&McTighe.2005.Understanding by Design[J].2nd Edition.Alexandria,VA:Association for Supervision&Curriculum Development:370.