高中生地理实践力的培育 —— 以喀什市为例论文

2025-03-04 14:20:19 来源: 作者:xuling

摘要:文章以喀什市为例,首先分析了高中生地理实践力的培育现状,然后提出了高中生地理实践力的培育策略,包括构建知识体系,夯实学生实践基础;引导学生自主探究,锻炼学生实践能力。

摘要:文章以喀什市为例,首先分析了高中生地理实践力的培育现状,然后提出了高中生地理实践力的培育策略,包括构建知识体系,夯实学生实践基础;引导学生自主探究,锻炼学生实践能力;融入生活元素,贴近学生生活;创设地理实践环境,完善校本实践课程建设;引入新技术,增加实践新途径;优化地理实践评价体系。

关键词:地理实践力;高中生;喀什市

高中地理新课程标准明确提出了培养学生地理实践力的学科核心素养要求,并且随着新课改、新课标和新高考评价体系的颁布实施,传统课堂讲授式的教学模式已难以满足现阶段地理教育对中学生地理实践力培养的要求,因此如何培育和提升学生的地理实践力已成为中学地理教学改革的关键课题。地理实践力是学生通过地理调查、野外实践、模拟实验等综合地理实践活动表现出来的行动能力和品质[1],其培育需要在真实情境中进行,需要学生积极参与课堂内外教学活动的各个行动与实践环节。但在当前的高中地理教学过程中,受学校、教师、场地、资金、家庭、安全等众多因素的影响[2],地理实践力的培养已成为最为薄弱的教学过程和全面提升中学生地理学科核心素养的迫切要求之一。

因此,本文以喀什市为例,通过师生访谈与调查,分析高中生地理实践力的培育现状,探讨培育高中生地理实践力的影响因素,突出培育高中生地理实践力的重要性,从校、师、生三个维度提出培育高中生地理实践力的策略,以期为一线地理教师在地理课堂内外培育学生地理实践力提供参考。

一、高中生地理实践力的培育现状

地理实践活动的开展往往面临着社会、学校、教师、学生、家庭等多层面的限制,其中学校、教师、学生是开展地理实践教学的主体因素。学校的实践环境条件,教师在地理实践中的教学能力和专业素养,学生参加实地考察、地理调查、模拟实验等实践活动的机会,都会影响学生的地理实践力培养情况。

(一)学生缺乏积极性,实践意识与能力薄弱

通过访谈与调查可以发现,喀什市高中生地理实践力薄弱,对地理知识在实践过程中的迁移、运用、同化能力有限,将地理知识应用在实际生活和学习中的能力较弱,缺乏实践操作和解决问题的经验和技巧,导致在实际应用中出现困难。学生对一些简单的地理现象和原理的认知存在主观的片面性,只关注自己所熟悉和感兴趣的方面,对其他地理现象的了解和认知不够全面。在这些方面,喀什市各学校的学生表现出高度的相似性,这说明喀什市高中生的地理实践力薄弱是一个普遍的问题。

除此以外,现阶段高中生学业负担较重,高强度的课业和升学压力使得实践活动的时间被压缩,学生参与地理实践的积极性受到影响,加之地理实践内容单一,地理实践活动过于注重书本知识,以致无法激发学生的学习兴趣和实践动力。另外,学生缺少参与地理实践活动的机会,很少参与田野调查、实验室操作和实地考察探索等实践活动,很难亲身体验和观察地理现象,因此难以将地理知识应用到实际情境中,并且在学习上存在一定的功利心,如为了考试而记忆一些地理实践知识与技能。在地理课堂实践中,学生存在“重理论、轻实践”的现象,只管惯性学习和背诵地理理论知识,不能通过实践操作理解知识,实现学习的“举一反三”。

(二)教师培育方式单一,教学方式亟待改进

通过与喀什市各高中地理教师进行教学研讨交流,可以发现部分教师对课程改革、新课程理念和地理学科核心素养的理解不够深入,在人地协调观、综合思维、区域认知,以及地理实践力的具体表现、水平层次等方面缺乏深入研究。基于此,地理教师的实践指导能力参差不齐,如部分教师可能缺乏开展高质量地理实践活动的相关经验和能力;部分教师在地理教学实践中难以落实跨学科融合,无法提升教学效果。同时,教师对地理实践活动缺乏统一、系统的规划,难以帮助学生形成对地理知识的全面认知。部分教师开展地理实践活动时过于注重理论知识讲授,忽视了实践技能的传授,使得学生的实地操作和实践应用能力严重不足。地理实践活动的评价标准也不够明确,师生缺乏对实践过程和成果的准确评价,无法及时改进以提高学生的实践力。另外,地理实践活动缺乏反思总结环节,导致学生无法对实践中的问题进行深入思考,难以形成自主探究学习和实践操作的意识。

(三)学校实践教育环境缺失,地理实践活动开展受限且质量不高

目前,部分喀什市高中过于重视学生的成绩与升学率,却忽略了素质教育要培养的是全面发展的学生。学生实践力薄弱的缘由具体如下:一是学校实践资源不足,不仅地理实践资源配置不合理,学校经费投入也不充分,缺乏合适的场地、技术、实地考察设备和工具等;二是地理实践活动缺乏专业教师的指导和支持,教师的专业发展和培训机会有限,难以提升师生的地理实践兴趣和能力;三是学校对于实践活动的重视程度不够,缺乏系统的规划和持续性的推进,导致地理实践活动形式单一,且缺少科学的设计和有效的反馈机制;四是学校对于地理实践活动的宣传和支持不足,未能形成鼓励学生参与实践、探究和进行创新的学习氛围。这种实践教育环境的缺失,导致学生对地理实践的理解不深入,参与度也不高。这些因素综合作用,不仅影响了地理实践活动的有效开展,也降低了实践活动的实质性成效,难以达到预期的育人目标。

二、高中生地理实践力的培育策略

地理学科有着较强的实践性特点,地理教材是学生进行地理学习最重要的资源,而地理实践活动是学生地理实践力培育的重要载体,在培养学生的实践能力方面有着无可取代的地位[3]。高中生地理实践力的培育必须要注重地理理论知识学习和实践应用的结合,通过构建知识体系,夯实实践基础,引导学生自主探究,锻炼学生实践能力,同时要融入生活元素,创设生活化情境,以及建设地理实践基地等,从而逐步培育学生的地理实践力,促使学生用地理学科的视角去观察、思考和行动,并在亲身实践中进一步提升地理学科核心素养。

(一)构建知识体系,夯实学生实践基础

高中地理学科知识体系涵盖自然地理、人文地理、区域地理等多个方面[4],培育学生地理实践力是一个多层次、多维度的过程,而帮助学生构建知识体系则是这一过程的核心。因此,培养学生的地理实践力必须要引导学生构建较为完整、系统的知识体系,确保学生具备扎实的理论知识基础。而要想构建知识体系,地理教师应当着重讲授学生必备的地理知识,先确定学生需要掌握的地理基础知识范围,如自然地理、人文地理和区域地理等维度,再将地理知识内容按照不同的主题进行分类整合,帮助学生厘清地理知识之间的联系与关联,指导学生深入学习具体的地理知识,理解其中的原理和机制,培养他们用所学知识分析和解决问题的能力。同时,鼓励学生运用所学地理知识进行实践应用,以加深对知识的理解和掌握。之后,还要定期对学生的学习情况进行评估,及时发现问题并进行调整,使他们在实践中能够灵活运用所学的地理知识,从而夯实地理实践基础。以人教版《普通高中教科书地理必修第二册》中的“全球气候变化”这一单元为例,学生需要理解与分析不同气候类型的分布及其成因。显然,气候图是学生分析气候区划的关键地理工具,因此地理教师的教学过程可以分为理论讲解、实例分析和读图技能培养三个部分。首先,教师讲解气候相关的理论知识,包括气候变化的概念及其表现特征等;其次,教师通过实例分析锋面系统及气候形成成因、气候图的基本组成、不同气候类型的标志性特征等;最后,教师讲授气候图的阅读方法,教会学生如何从大的气候区块入手,基于此,逐步过渡到具体的气候类型,展开细致分析,这样学生既掌握了气候相关的知识,又培养了读图用图的地理实践能力。

(二)引导学生自主探究,锻炼学生实践能力

地理实践力的培养需遵循学生主体性原则,但在现实的高中地理教学中,很少有学校和教师敢将这种自主学习方式“还”给学生。因此,地理教师要改变传统的教学方式,不仅在地理教学中传授知识,还应该积极主动地创设真实情景,引导学生进行自主探究学习,开展符合学生兴趣和贴近身边实际的地理实践活动,以充分调动学生的积极性与主动性,发挥学生在实践过程中的主体地位作用,引导学生自主发现问题及解决问题。在开展地理实践教学活动时,教师要起到引导和指导的作用,但不应该过多地介入学生的自主探究过程,具体可以让学生根据兴趣拟定地理实践主题,自主设计实践活动的计划与方案,通过独立思考或合作交流的方式处理遇到的问题。在学生自主探究期间,教师可以提供一些工具和资源,如地图、数据、仪器设备等,帮助学生自主获取和处理地理信息,进而有效提升学生的实践力。

例如,在人教版《普通高中教科书地理必修二》中的“城市化进程及其影响”教学中,教师可引导学生自主确定地理实践主题和方案,让学生结合自己所在地“城镇的发展变化”,从感兴趣的一条街道、景点或河道入手,搜集所在城镇不同时期的地图、照片、地理数据并进行对比分析,也可以引导学生借助现代地理科学信息技术对“城镇的发展变化”开展自主探究,分析城镇在不同时间序列上遥感影像的变化,让学生利用GIS软件自主制图,得到所在城镇不同时期的发展变化对比图,从而直观感受城镇的历史变迁。因此,自主探究活动在学生教育中扮演着至关重要的角色,学生亲身参与这种自设自主的探究活动,不仅能掌握应用社会调查与地理科学技术的方法,也能锻炼地理实践力。

(三)融入生活元素,贴近学生生活

教师在地理实践活动中融入生活元素,可以使学生更容易理解地理知识并将其应用于实际生活。通过设计学生所在地的户外考察活动,关注学生观察、发现、质疑、探究问题的表现,能够引导学生乐于行动、独立思考、自主认知[5]。在保证安全的情况下,户外考察活动应尽量由学生自主设计,教师则要在户外考察实践过程中引导学生拍照、绘图绘画、录像、采样等[6],积极培养学生获取地理信息的意识和能力。当然,在户外考察中,教师要规划和监督实践活动的全部流程,以保证实践活动按既定目标进行,同时也要顺应实践活动的特点,给学生的生成性表现留下空间。例如,安排学生进行实地考察,观察当地的地貌、气候、生态系统等特征,让学生通过观察社区自然资源、土地利用和城市发展等,了解自己所处地区的地理特点。另外,也可以组织学生进行地理探险活动,如组织学生到当地的山区、湖泊、海滩或其他有名有趣的地方进行考察,探索和了解当地地理景观、生物多样性和历史人文特征。结合以上实地考察实践活动,教师可以让学生绘制自己所居住区域的地图,标注重要的地标、道路、公共设施等,将所学的地理知识与熟悉的地方联系起来,以便更好地理解地图的含义、制作过程和用途。教师在地理实践活动中融入生活元素和创设生活化情境,可以将教学与学生的日常生活相结合,通过分析身边的地理现象来解答学生的地理问题,能够加深学生对地理概念的理解与掌握,也可以使地理学习变得更加生动有趣,激发学生的学习兴趣,并帮助他们将地理知识应用于实际生活。因此,教师应主动探索和整合日常生活中的地理要素,以此扩展课堂内外的教学知识内容,加深学生对地理学科的认识,从而有效提升学生的地理实践力。

(四)创设地理实践环境,完善校本实践课程建设

学校是学生学习和生活的主阵地,若要培育高中生的地理实践力,就必须创建良好的校园实践环境。学校应开设气象观测、地形地貌观察、土壤与植被监测等课程,以培养学生实践能力。为此,学校要建设相应的实践基地,并且地理实践基地应配置地形地貌模型、气象站、小型天文台、地理标本室、地理生态园、“3S”技术实验室及相关的硬软件,打造一个集现代化与信息化于一体的地理实践环境。校本实践课程是学生掌握科学技术方法和培育实践能力的重要途径之一。地理教师要基于学校实践基地和地理实践力培养的视角,加强校本地理实践课程的建设,包括地理户外实践课程、室内实验课程和社会调查课程[7]等。对于地理户外实践课程的设计,教师可根据本地实际情况选择具有代表性的地理事物进行考察,确保教学内容的实用性和针对性,并引导学生积极参与、思考和总结。在社会调查课程的设计中,教师可选取学生身边和社会热点问题,通过让学生设计调查问卷、访谈纲要、调研报告等,对所在地的城市、农业、工业、生态、人文环境的现状进行调查分析,如学校、公交站的设置分布,各类旅游区导路线的优化设计等。学生面对生涩难懂的知识时,可以根据室内实验课程安排进入地理实践基地或实验室开展模拟实验。室内实验课程的设计可以将抽象的地理过程转化为肉眼可见的直观过程,从而实现地理教学过程由抽象到具体的转换,让学生在进行实验的过程中不仅加深了对知识的理解,而且还能提升动手操作等能力,进而促进学生地理实践力的提升。另外,教师要根据学生的反馈和教学效果,不断改进校本实践课程内容和教学方法,提高教学质量,同时学校也应适当增加校本实践课程的课时,以便能够更好地培育学生的地理实践力。

(五)引入新技术,增加实践新途径

在高中地理教学过程中,学生大部分时间无法走出学校参与校外的地理实践活动,而且地理实践活动往往因经济、时间、空间、工具和安全责任等因素的制约,无法有效开展。为此,地理教师在教学中要紧跟时代步伐,借助“3S”技术、虚拟现实技术(VR)、3D打印技术、大数据和AI等多种现代化新技术来突破学生地理实践力培育上存在的限制,有效利用新兴信息技术,并将其作为地理实践力培育的创新途径,实现“足不出校”开展地理实践教学,进而促进学生地理实践力的培育。

随着大数据和人工智能(AI)时代的来临,地理教师应当未雨绸缪,通过探索大数据和AI技术来支持教法变革。在实际教学中,地理教师可尝试打造智能化地理课堂,开展个性化教学,提高学生自主探究和解决问题的能力,培养学生的地理综合思维力和实践力[8]。而为了打造智能化地理课堂,教师需要结合地理教学需要运用VR辅助教学系统,将较大时空跨度的地理场景、复杂的区域地貌和人文景观以直观、全景、多维度、沉浸的形式进行呈现,激发学生的求知欲和探究欲,促进学生地理学科知识的掌握与地理学科核心素养的提升。例如,立足地理教学需要,利用3D打印技术设备,基于地理信息数据制作地形地貌、城市规划等三维地理事物实体模型并进行实验室模拟实验;利用“3S”技术,有针对性地获取大量的地理空间数据,为地理实践教学提供丰富的素材,同时引导学生学习利用该技术监测和预报自然灾害等;利用GIS,使学生更好地理解地理现象和地理事物的时间、空间变化,提高学生数字地图处理的有效性;利用GPS,为学生提供准确的地理位置信息,并将其用于野外考察等方面的教学。总的来说,各类新兴科学技术在高中地理教学中的引入和应用,可以帮助学生更好地理解和掌握地理知识,提高他们的信息技术应用能力和科学探究素养,有效地促进创新思维和实践力的培育。

(六)优化地理实践评价体系

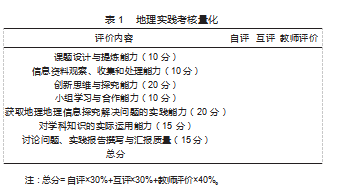

教学评价是依据教学目标对教学过程及结果进行价值判断并为教学决策服务的活动。为了促进学生地理实践力的提升,必须针对现有的地理实践力的评价方式进行优化调整,既要评价学生学习效果,又要评价教师教学效果。其主要目的有三个方面:一是发现教学的优点与不足,借此对教师教学进行科学引导;二是监测学生学习过程的偏差,以便做出适时干预,帮助学生改变学习方式,以提高学习效率;三是找到育人方式与现实需求的差距,以此作为调整教学思路的依据。因此,高中地理教师在对学生开展实践评价时,不能只关注结果,而应将重心转移至过程性与表现性评价方面,制定相应的地理实践考核量化表,如表1所示,并对学生情感、实践能力、创新思维、问题解决能力、学科知识和价值观及学科核心素养的形成给予更多关注。针对学生在解决地理问题过程中表现出来的必备能力和关键品格,要做好全程跟踪和全面监测,形成对教师教学和学生学习效果的客观评价,为地理实践活动方案的设计与优化提供证据支持。

三、结语

实践力是新时代人才要求的重要方面,在高中阶段对高中生进行地理实践力培养是符合时代发展需求的,所以地理学科应利用本学科优势进行地理实践能力培养,这既是为教育目标服务,又是对学科优势教学资源的利用。培养高中生地理实践力时,要通过实验、调查、考察等综合性的实践活动,培育学生回答、探索、解决地理问题的意识和基本能力,同时培养学生的实践能力、观察力、判断力和解决问题的能力,以及认真严谨、科学求实的科学品质[9]。地理实践力所包含的意志品质是与地理实践活动的综合特性自然融合在一起的,在真实、复杂的场景和进行实际操作的综合活动中,学生可获得磨炼意志、陶冶性情、开阔眼界的机会,形成积极能动、负责任的态度,具备独立思考与行动、野外生存、防避灾害等生存能力。地理实践可以更有效地训练学生对地理环境、地理事物和现象的感受力,激发其想象力和好奇心,使其更好地读懂现实地理世界,正确理解地理环境与人类活动之间的关系[10]。

通过对喀什市高中生地理实践力的培育现状进行调查分析,可以发现学生地理实践力薄弱,缺乏实践意识,地理实践活动参与度很低。喀什市学生实践能力差的原因主要有以下方面:教师对于地理实践力的认识不足,专业素养和能力有限,教学方式单一;学校一味强调应试教育,教学资源匮乏,实践教育条件不足,地理实践活动开展受限且质量不高。针对以上存在的问题,教师要转变教学理念与方式,运用新型教育技术,正确引导学生行动,紧贴学生学习生活实际开展地理实践教学。学校应为开展地理实践活动提供教学资源和实践环境支持,同时加强教师培训与专业发展,关注学生的意见和需求,形成系统有效的培育机制。高中生地理实践力的培育是一个复杂而多维的任务,需要学校、家庭、教师、学生及社会各界的共同合作。因此,在今后的教学实践和研究中,要注重从更多层面培育学生地理实践力,同时还要注意对地理实践力量化评价,并不断优化地理实践教学活动,从而更好地培育学生的地理实践力,实现地理学科的育人目标。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:3-4.

[2]梅永华.地理实践力的弱化因素分析[J].贵州教育,2018(21):36-37.

[3]顾松明,孙旭.从课堂走向自然:实践性地理学习活动的实施[J].地理教学,2012(16):38-41.

[4]李小妹,陈昌文.地理核心概念在高中地理知识中的表现及教学实施建议[J].天津师范大学学报(基础教版),2020,21(2):82-85.

[5]教育部关于印发普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版2020年修订)的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2020(6):10-781.

[6]青海省普通高中地理学科教学指导意见(试行)[J].青海教育,2023(5):16-23.

[7]曾呈进.“地理实践力”核心素养的理论探源及其教学落地[J].中国教育学刊,2022(2):88-92.

[8]汪红艳.信息技术赋能下地理教学发生的变化[J].中小学数字化教学,2023(11):75-79.

[9]耿夫相.例谈地理探究性实验活动的建构[J].中学地理教学参考,2014(11):45-46.

[10]章显林.基于小课题研究的地理实践力培育策略[J].中学地理教学参考,2018(8):57-59.