机械工程流动与传热基础课程思政建设与实践论文

2025-03-03 16:18:25 来源: 作者:xujingjing

摘要:立德树人是高等教育的根本任务,是当代高校的立身之本。长期以来,思政理论课一直是高校德育的重要途径,但纯粹的思政课难以实现将思政教育工作贯穿教育教学全过程的目标,因此,课程思政作为一种隐性教育理念被引入高校思政教育体系。专业教师可以通过挖掘专业课程中蕴含的思政教育资源,将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等元素融入教学实践,从而实现全过程、全方位育人目标。以广东海洋大学机械工程流动与传热基础课程为例,探讨如何在课堂教学中探索思政元素、实践课程思政,旨在推动机械工程类专业基础课的课程思政建设。

摘要:立德树人是高等教育的根本任务,是当代高校的立身之本。长期以来,思政理论课一直是高校德育的重要途径,但纯粹的思政课难以实现将思政教育工作贯穿教育教学全过程的目标,因此,课程思政作为一种隐性教育理念被引入高校思政教育体系。专业教师可以通过挖掘专业课程中蕴含的思政教育资源,将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等元素融入教学实践,从而实现全过程、全方位育人目标。以广东海洋大学机械工程流动与传热基础课程为例,探讨如何在课堂教学中探索思政元素、实践课程思政,旨在推动机械工程类专业基础课的课程思政建设。

关键词:机械工程流动与传热基础;课程思政;专业基础课

习近平总书记在2016年12月全国高校思想政治工作会议上提出:“各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,提出“要深入梳理专业课教学内容,结合不同课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果”[2]。作为高校思政教育的重要补充,思政教育内容融入课程教学的各环节、各方面,要围绕“知识传授与价值引领相结合”的课程目标,充分发挥包含专业课程在内的课程育人价值[3]。由此可见,思政教育融入专业基础课,已成为新时代高校思政工作的新理念、新模式。新时代,高校思政教育要在遵循德育教学规律的基础上,进一步结合学生的精神本质与价值追求,着重开展具有操作性与实效性的协同育人模式,使学生思政教育更接近预期目标。机械工程流动与传热基础是机械工程专业的基础课,具备理论深度与应用实践相结合的课程特点,具有更为形象化的研究对象,更容易将思政教育用于激发学生的学习兴趣,发挥专业基础课的育人功能,增强学生爱国情操、社会责任感,进而实现教书与育人的紧密结合,实现专业学习与立德树人互促共进。但如何将思政元素融入机械工程流动与传热基础课程教学的全过程,是一个亟须解决的问题。因此,笔者尝试进行课程思政建设与实践,从而获取一些经验。

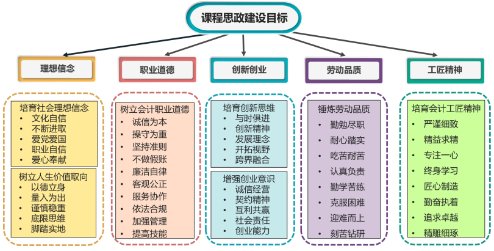

一、明确课程思政培养目标

明确的培养目标是课程建设的基础和前提。专业课和专业基础课的培养目标往往都是从理论知识的掌握和应用两个方面来制定,对思政与德育部分不做过多要求。而课程思政建设中,需要把思政元素引入课程教学,从整体上明确思政教育的目标。为进一步提升学生的爱国情操、民族自信、工程伦理素质、社会责任感,应将思政元素引入机械工程流动与传热基础教学大纲,从而明确相应的思政培养目标,包括:在教学大纲中增添培养学生工程职业素养,增强学生团队协作能力、爱国情操、民族自信、工程伦理等教学目标,并将这些思政元素融入教学的各个环节,从而注重学生人格的塑造。

二、思政内容与专业知识的有机融合

机械工程流动与传热基础是一门抽象且逻辑性强的工科专业基础课,课程的结构特点非常明显,主要包括:引言、流体基础、流体静力学、流体动力学、导热、对流换热、热辐射、换热过程等。作为一门机械工程专业的基础课,该课程不仅包含机械工程学科的基础理论知识,还涉及机械工程方面的实际应用。这可能导致刚接触该课程的学生认为课程的知识面广,理论性非常强,不易理解,学习难度大。因此,将思政内容进一步融入本课程,具有一定的挑战性。不过,该课程本身就蕴含了许多的思政元素,且不同的课程内容涉及的思政元素也存在一定的差异,因此,凝练不同内容中所蕴含的思政元素,形成具有特色的案例是课程思政建设的关键。

(一)流体力学中的思政元素融合

流体力学中的思政元素融入,应从流体力学与传热学发展历程出发,结合流体力学与传热学课程的结构特点,针对不同课程内容深挖知识点中的思政理念,再结合课程原有知识体系,形成新的教学内容。比如:流体力学中的思政元素融入,可以从我国悠久的历史出发,选取我国古代流体力学相关的大工程为典型案例,如秦代的“三大渠”(都江堰、郑国渠、灵渠)、西汉的龙首渠等。这些现今依然保存完好的大型水利工程,对当时的军事、经济、文化发展都起到了至关重要的推动作用。特别是四川的都江堰,经历了两千余年的风吹雨打,目前依然能够正常运转,对当地的水利灌溉起着至关重要的作用。而明代《两河经略》中就已经提出了以河治河、以水攻沙的理念、思路和方法,为我国河道治理提供了非常重要的经验参照。我国古代水利工程如此多的应用,都体现了流体力学在生产生活中的发展。教师可以将这些雄伟而真实存在的千年流体力学应用实例融入课程教学,从而激发学生的民族自豪感,增强其爱国情怀和文化自信,使中华优秀传统文化真正内化为学生自身涵养。

(二)传热学中的思政元素融合

传热学涉及内容规整而独立,每一部分都蕴含着不一样的思政理念,比如导热中基本数学方程的描述,可以分为非稳态和稳态两个阶段,但其微分方程是统一的,仅仅是因为定解条件的不同,产生的导热问题也就千差万别。故在教学内容设计中,教师可将其与人生进行类比:人生的“通解”是基本相同的,但每个人的人生轨迹却存在极大的差异,本质原因是每个人生存环境、目标、原则、信仰是不同的,这就是不同的“定解”调节,决定了不一样的人生。对流换热中涉及的流体力学、边界层理论等,也是传热学理论最重要的部分。这部分内容涉及许多知名学者,比如普朗特、冯·卡门、陆士嘉和钱学森等。尤其是我国著名空气动力学专家钱学森与其导师冯·卡门之间亦师亦友的关系更值得重点讲述。作为力学大师冯·卡门的得意门生和亲密合作者,钱学森在高速空气动力学问题的研究中,创立了卡门-钱学森公式,年仅28岁的他就成为世界顶尖知名的空气动力学专家。他回国的历程更是深深激励着一代又一代中国人。因此,在这部分教学内容中,教师可利用钱学森的感人事迹来激励学生科技报国的决心,用科学家真实的爱国故事,深深感染学生。同时,教师也可向学生明确指出,正是千千万万像钱学森一样为祖国和人民埋头苦干的科学家和普通人民,才构筑了我国科技发展的根基。辐射换热指物体间的辐射与吸收不随人的意志而转移,其发生具有普遍性与必然性。这就可以类比于社会活动中人与人之间的关系,人与人之间存在相互作用与影响是必然的。该理论可以引导学生认清世界存在普遍的联系,引导学生理解每个人都应该自觉融入社会,从而实现“小我”与“大我”的同频共振。在传热学中最好且有效的一种解决传热问题的方法就是热阻法,这也是传热学必须掌握的重点内容。因此,教师在教授热阻法相关内容时,可将方法论融于教学内容,利用传热过程与导电过程进行类比,明确指出万事万物中都存在着千丝万缕的内在联系。

(三)课程中的科技元素融合

流体力学和传热学在工程和生活中都有着广泛应用,许多让祖国人民引以为傲的大国工程中都包含着流体力学和传热学的应用。特别是近些年我国的科技实力也在突飞猛进,涌现出一大批令世界瞩目的研究成果,这些成果大多蕴含着大量流体力学、传热学知识,这也为课程思政教育提供了最佳素材。在课程思政内容中融入科技案例,介绍我国在流体力学与传热学领域取得的相关研究成果,选择的科技案例要具有时效性、衔接性、震撼性等特点,使教学内容与科技案例相呼应,起到引领知识、拓展思路、开阔眼界的作用,激发学生的科研兴趣。

三、巧妙合理地安排思政教学

课堂教学过程是实现思政育人的关键,只有合理安排思政内容才能真正实现思政育人的目标。虽然专业基础课的主要目的是传授最基本的理论知识,但在此过程中如何开展思政教育是实现思政与专业融合的关键点。以往教师在机械工程流动与传热基础教学的过程中,往往更加注重专业知识的讲授,并未重视专业知识中蕴含的思政元素。针对机械工程流动与传热基础这门课程,在课程思政教育的实施过程中,教师需遵循教学活动的基本规律,坚持守正创新,对思政环节进行合理设计。比如:在引言讲解过程中引入我国大国工程的建设案例,在对流换热边界层理论讲解过程中引入优秀科学家事迹等。同时,采用启发式教学方法,激发学生的学习兴趣,如在讲授公式、定理的过程中,引入相关中外科学家事迹,使学生了解他们高度专注的科研精神,学术上求实、开放、严谨的态度,把学术道德规范教育贯穿其中,培养学生的科学精神和科学素养,进而达到润物细无声的育人目的,真正将思政教育融入实际课堂教学。此外,教学过程最重要的是言传身教,“身教”本身就是一种最重要的育人手段。因此,高校教师要以身作则,通过自己的行为来引导学生,进而在潜移默化的教学过程中达到育人目标。而且思政教育与专业教师并不是孤立、分割的,二者是相辅相成、互为促进的关系。思政内容可以拔高教师的家国情怀、科技报国之志;教师的工作可以进一步促进思政教育。因此,机械工程流动与传热基础任课教师可以通过学习不断提升自身思政素养,从而在实际教学过程中实现真正的言传身教。而在此基础上,潜移默化地对学生稍加引导,就可以达到事半功倍的思政教育效果。

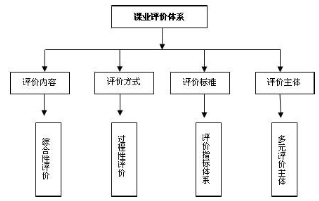

四、完善课程思政评价体系

教学评价是整个教学过程中举足轻重的组成部分,是实现教学过程闭环的重要一环。但课程思政是潜移默化融入专业教学的,单独对其融入效果进行量化考核非常有难度,也违背了思政初衷。因此,教师可以将考核贯穿整个教学过程,引导学生逐步完成学习,以实现对他们学习的客观评价,进而从评学与评教两个方面建设教学评价体系,实现课程思政与知识点的最佳融合效果。

对学生的考核,在传统试卷考核基础上,适当增加一定的思政元素考核内容,设计一些开放性题目。比如“关于国家航空航天的发展,从流体力学和传热学角度分析,还有哪些方法可以助力”,让学生对国家重大战略需求有更深的认知。考核形式采用多样化的方式,如项目报告、课堂演讲与讨论、实践成果分析及案例评价等,多维度考核学生对专业基础知识和思政内涵的把握。

对教师的考核,则是基于过程进行考核,通过校内专家听课,课程教师互评等方式,进而考核教师对思政元素的引入及与专业基础知识的融合度,并将意见反馈给任课教师,做到定期调整,进一步提升课程思政教学效果。

因此,学校相关部门可以通过精心的教学设计、思政元素在课程中的自然融入和课后的及时互动交流,评价学生个人主观能动性的培养、创新意识和辩证思维是否有所提升,从而衡量课程思政的教学效果。整个评价体系具有开放式特点,做到与时俱进,不断完善和更新评价考核指标。

综上所述,经过近十年的教学实践,笔者教学团队深深体会到:手段、方式及多样化的课堂固然重要,但严谨的治学态度与和谐的师生关系才是真正提升教学育人效果的根本。作为一名高校教师,只有让学生信服,才能真正被接受、认可。教师也要让学生明白,教与学、教与考之间并非矛盾关系,最终的考试仅是一种学习效果的检验形式而已,本质是让学生学有所得。只有这样,师生关系才能更为和谐,教师对学生思政方面的引导才更易被接受。“教条式”地将知识点和思政教育内容塞给学生,反而易引起学生反感,导致事倍功半。从这一角度来讲,课程思政教学依然任重道远。教师要更加注重“灵魂上的触动”,而不是“形式上的生动”,在不冲淡思政教育本质的基础上,使课程思政既接地气、聚人气,又强骨气、提底气,这些都需要团队教师全身心地付出。只有师生一心,才能真正将思政教育落到实处,做到“思想有启迪,灵魂有提领,人格有感召”,真正完成立德树人根本任务。

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2024-08-26].

[3]高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思想理论教育导刊,2017(1):31-34.