核心素养指导下初中地理实践力的培养路径论文

2025-03-03 15:53:20 来源: 作者:xujingjing

摘要:本文从初中地理学科核心素养的框架出发,探讨了当前地理实践力培养的现状和存在的主要问题,并提出了培养地理实践力的路径,包括利用互联网资源拓展教学内容、设计户外地理考察活动增强学生实践经验,以及引导开展有效的合作学习提升学生综合实践能力。

[摘要]本文从初中地理学科核心素养的框架出发,探讨了当前地理实践力培养的现状和存在的主要问题,并提出了培养地理实践力的路径,包括利用互联网资源拓展教学内容、设计户外地理考察活动增强学生实践经验,以及引导开展有效的合作学习提升学生综合实践能力。

[关键词]地理实践力互联网资源户外考察合作学习

在当今全球化和信息化迅速发展的背景下,地理教育不再仅是面向自然环境和人文现象。更重要的是,它关乎于学生在理解这个多元世界的同时,能够实际参与和影响这个世界。核心素养强调学生通过学习过程逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。这些能力的培养不仅能帮助学生更好地理解和分析地理现象,还能促进学生在面对复杂的社会和环境问题时,能够采取科学、合理的行动。其中,地理实践力的培养是初中地理教育的核心内容之一。然而,现阶段在初中地理教育中,地理实践力的培养仍面临着诸多挑战。课堂资源的配置不够完善、教学活动设计的多样性不足,以及学科知识之间融合的广度和深度不够等,这些问题均限制了学生地理实践能力的发展。面对这些挑战,如何通过创新教学策略,有效提升学生的地理实践力,成为地理教育领域亟待解决的关键问题。

一、初中地理学科核心素养概述

(一)初中地理学科核心素养

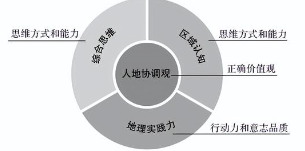

初中地理要培育的核心素养是指通过地理学科学习,学生应当逐步形成的综合能力,包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等。人地协调观强调人与自然环境之间的和谐相处。通过地理教育,学生应该认识到人类活动对自然环境的影响,并学会如何在发展社会经济的同时保护自然环境,实现可持续发展。综合思维是指能够跨学科、多角度地分析和解决问题的能力。地理学科涵盖自然科学和社会科学的知识,需要学生综合运用各种信息和方法来理解地理现象和解决地理问题。区域认知是指能够理解和分析不同地理区域特征的能力。这包括了解各个区域的自然条件、文化背景、经济发展水平等方面的知识。地理实践力是指在实际地理活动中应用知识、技能解决问题的能力。这包括地图绘制和解读能力、野外考察技能、使用地理信息系统等技术进行数据分析的能力。

初中地理实践活动,如野外考察或社会调查,使学生有机会直接接触和观察自然环境和社会现象。这种直接的经验能够帮助学生更准确地理解地理概念和原理。通过实践活动,学生能够亲身体验人与自然的互动关系,感受到自然环境对人类生活的影响,以及人类活动对环境造成的影响。这种体验有助于培养学生的环保意识和责任感,使他们认识到人与自然应该和谐共处。地理实践力的培养强调理论知识与实践技能的结合。通过实地考察、实验和调查等活动,学生能够将课堂上学到的知识应用到实际问题的解决中,实现知识和行动的统一。地理实践活动可以促进学生乐学善学,激发他们的好奇心和探索欲,使学习变得更加有趣和富有挑战性。在地理实践活动中,学生往往会遇到各种挑战和困难,如复杂的地形条件、恶劣的天气情况、难以收集的数据等。面对这些困难,学生需要学会如何坚持不懈、勇于探索地解决问题。这种经历有助于培养学生的韧性和解决问题的能力。

二、核心素养下的初中地理实践力培养路径

(一)借助互联网拓展教学资源,为学生突破实践束缚

随着信息技术的快速发展,互联网已成为开拓教学资源的重要平台。通过利用网络平台和数字化资源,可以极大地丰富地理教学内容和形式。例如,利用在线地图、卫星图像、虚拟现实技术等,教师可以组织学生进行虚拟地理考察,让学生在无法亲自到达的地理位置进行探索和学习。此外,网络平台上的开放课程和专业讲座也可以为学生提供更加广阔的学习视野和更深入的专业知识。

在人教版初中地理下册“山川秀美”的教学中,借助互联网拓展教学资源,教师可以有效提升学生的地理实践力和学习兴趣。教师使用在线地理信息系统平台,进行青藏高原海拔分布的分析项目。教师引导学生搜索并导入青藏高原的地形图层;通过工具箱中的分析工具,指导学生测量青藏高原不同区域的海拔,并使用颜色编码来表示不同海拔区间,最后生成一张海拔分布图。通过这一过程,学生不仅学习到如何使用软件进行地理数据分析,还能实际操作并深入了解青藏高原的地形特征,提升他们的数据处理能力和地理分析能力。教师创建互动式地理教育网站介绍了中国主要的山脉,每位同学需要收集一条中国主要的山脉信息,如黄山、秦岭、喜马拉雅山等,包括山脉的地理位置、地质年代、主要峰峦、生态环境及其对周边环境的影响等。学生需要在网站上制作相应的页面,插入山脉的图片、地图和介绍文字,并设计相关的互动问答,如山脉的海拔范围、流域面积等问题。此外,学生还可以通过视频或动画的形式,展示山脉的形成过程和其对人类活动的影响。通过这种方式,学生不仅能够深入了解中国的山脉地形,还能学习如何整合和呈现信息,提升信息技术应用能力。如在虚拟现实环境中,教师设计一个以黄土高原为背景的“地形探险”项目。学生需要在虚拟环境中寻找并标注黄土高原上的水土保持项目,如梯田、坝地等。学生每找到一个项目,系统就会提供该项目的详细信息,包括项目的实施背景、目的、成效等。学生通过这种方式,不仅能够虚拟“游览”黄土高原,了解其独特的地理和环境特点,还能学习到在地理学中如何应用虚拟现实技术进行地形探索,对水土保持的方法和重要性有更深入的认识。借助互联网拓展教学资源,学生能够在互动和实践中深化对中国山川地理知识的理解,提升自己的地理实践力和信息技术应用能力,为以后的地理学习和研究打下坚实的基础。

(二)设计户外地理考察活动,为学生延伸实践空间

在核心素养指导下提升初中地理实践力的过程中,设计户外地理考察活动不仅仅是地理学习的延伸,更是学生认知世界、理解地理现象与过程、培养实践技能的关键途径。教师设计的户外活动应当能够与课堂教学紧密整合,形成理论与实践相结合的学习模式。目标应覆盖知识理解、技能培养、情感态度与价值观等多个维度,同时与课堂上的地理知识、技能培训相互衔接,确保学生能将课堂所学知识应用于实践中,学生通过实地观察和调研深化理解,实现知识的内化。户外地理考察活动的设计必须充分考虑活动的安全性和可行性。设计户外地理考察活动是一个系统化、多层次的过程,需要教师在确立目标、整合资源、引导过程、保障安全和进行评估等方面进行周密的考虑和精心的策划,以确保活动能有效地促进学生地理实践力的提升。

为了提升初中学生对家乡区域生活特色的认识,并结合人教版初中地理上册课程“各具特色的区域生活”的学习目标,教师设计了户外地理考察活动。这些活动旨在通过实地考察和研究,让学生深入了解家乡的地理环境、自然资源、人文特征及其对日常生活的影响,从而培养学生的观察力、分析力和地理实践力。活动一是家乡地理环境探索,目标是使学生了解家乡的自然地理特征,如地形、气候、水文等。学生通过学习地理基础知识,了解如何描述和分析一个区域的自然环境。学生走访家乡的自然地标,如山丘、河流、湖泊等,记录地标的位置、特征及其对周边环境的影响。学生整理考察笔记和照片,制作地理信息图表,如家乡的气候变化曲线、地形分布图等,在班级中分享考察成果,讨论家乡的自然环境如何影响区域生活。活动二是家乡人文特征调研,目标是让学生探索和理解家乡的历史文化、经济发展和社会生活。学生通过课堂学习,掌握调研人文特征的基本方法,如访谈、观察等。学生选择家乡的历史遗迹、文化地标或者社区、市场等进行实地调研,记录所见所闻。学生整理调研资料,制作报告或者PPT,反映家乡的人文特色和社会现状。活动三是家乡生态环境保护项目,目标是增强学生的环保意识,了解家乡的生态环境保护措施和效果。学生复习有关生态环境保护的基础知识后,了解评估生态环境状况的标准。学生走访家乡的自然保护区、绿化项目或水保工程,观察并记录项目的实施情况和成效。学生整理考察笔记,准备汇报材料,描述生态保护项目对家乡环境和居民生活的影响。活动四是家乡城市化进程观察,目标是使学生了解家乡城市化进程中的地理因素和社会经济影响。学生复习城市化相关的地理概念和理论,了解城市化评估的方法。学生考察家乡的城镇中心、新兴住宅区或工业区,记录城市扩张、交通发展和基础设施建设等情况。学生整理考察资料,通过图表或模型展示家乡城市化的进程和特点,在班级中展示考察成果,分析城市化进程中的地理因素,讨论城市化对家乡社会经济和居民生活的影响。

(三)引导学生开展有效合作学习,为学生完善实践技能

教师鼓励学生以小组形式进行地理实践活动,可以促进学生之间的交流和合作。在合作学习过程中,学生可以共享资源、分工合作,提高解决实际地理问题的效率和质量。通过分组合作的形式,学生可以在团队中分工合作,共同完成地理项目研究、实地考察记录、问题探讨等活动。这种学习方式不仅能够促进学生之间的知识和技能交流,还能培养学生的沟通协作能力、批判性思维能力和问题解决能力。在合作学习过程中,教师的角色是组织者、引导者和协调者。教师应当设计合理的活动框架,明确团队目标,引导学生进行有效的交流和合作,及时给予反馈和指导,确保每个学生都能在合作学习中发挥作用,共同提升地理实践力。

针对初中地理上册“从地球仪上看世界”主题,教师安排合作学习任务,以加深学生对全球多样化自然环境与人类文化的理解,同时培养其实践技能。班级分为五组,每组负责一大洲的研究(亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲)。每组内部再分为三小队,分别负责研究该大洲的自然环境、人文特色和主要城市。自然环境小队研究指定大洲的主要气候带、生物多样性,以及特有的自然景观。如亚洲组的自然环境小队需要收集有关喜马拉雅山脉的气候特点、珍稀动植物,以及该山脉如何影响亚洲其他地区的气候的信息。人文特色小队收集所负责大洲的主要语言、宗教、节日、饮食文化等信息。如非洲组的人文特色小队需探索撒哈拉以南非洲国家的传统节日、独特的部落文化和饮食习惯。主要城市小队选择大洲内的几个代表城市,研究其地理位置、经济发展、文化景点等。如欧洲组的主要城市小队可以选取巴黎、柏林、罗马等城市,研究这些城市的历史地位、文化遗产和现代化发展情况。各组通过图书馆、互联网等多种途径收集信息,整理成报告和展览材料。小组内部定期举行会议,分享信息收集进度,讨论展示方式,如制作展板、PPT、模型或者视频等,准备展示内容。各组进行设置问答环节,激发参观者的兴趣,促进信息的交流和分享。展览结束后,各组收集参观者和教师的反馈,进行自我评价和小组评价。学生将通过这项任务深入了解世界各大洲的独特自然环境和丰富多彩的人文特色。合作学习过程中,学生能够学会如何分工合作,如何公开展示和沟通自己的研究成果。通过“从地球仪上看世界”合作学习任务,不仅能够让学生在实践中学习和应用地理知识,还能增进他们对全球多样性的认识和尊重,为成为具有全球视野的公民奠定基础。

在初中地理教育中,通过系统地培养学生的地理实践力这一核心素养,不仅能够增强学生理解和应对复杂地理现象的能力,还能促进学生对地球家园的责任感和保护意识。当前,虽然存在课堂资源配置不完善、教学活动设计单一及学科知识融合不足等问题,但通过创新教学方法和活动,特别是利用互联网资源、设计户外考察活动以及开展有效的合作学习,可以有效突破这些限制,为学生提供一个更加丰富、互动和实践的学习环境。未来的地理教学应更广泛地整合新技术,以提供更真实、互动的学习体验,帮助学生更好地理解地理知识和技能。借助数字化学习平台,教师可以提供更多个性化和自适应的学习资源和路径,满足不同学生的学习需求和兴趣,激发学生的学习动力和探索欲。同时,教师可以加强地理与其他学科的融合,通过项目式学习等方式,培养学生的综合思维能力和解决实际问题的能力,促进学生地理实践力的全面发展。

[1]马珍琪.新课标背景下劳动素养与地理核心素养融合培养的初中地理教学研究[D].重庆:西南大学,2023.

[2]楚海娇.透过自然本质机制过程,分析自然规律—《自然地理过程》评介[J].地理教学,2023(18):1.

[3]邓肖肖.基于乡土地理的初中生地理实践力培养研究[D].开封:河南大学,2022.

[4]任银凤.核心素养视域下初中生地理实践力的培养研究[D].西宁:青海师范大学,2019.

[5]彭丽慧.新课标下初中生地理实践力的培养路径—以“等高线地形图的判读”为例[J].教学管理与教育研究,2023(13):80-82.