大学生心理健康状况调查及其影响因素分析论文

2025-02-24 13:48:40 来源: 作者:xujingjing

摘要:文章于2022年3月27日至2022年4月9日采用方便抽样法抽取河南省三地6所高校不同院系的部分在校大学生作为研究对象,调查了大学生心理健康状况,并分析了其影响因素,结果显示,焦虑和抑郁与年级、专业、独生子女状况、家庭关系、家庭经济、学业压力、身体健康有关(P<0.05);孤独感与年级、专业、家庭关系、家庭经济、学业压力、身体健康高度相关(P<0.001)。

摘要:文章于2022年3月27日至2022年4月9日采用方便抽样法抽取河南省三地6所高校不同院系的部分在校大学生作为研究对象,调查了大学生心理健康状况,并分析了其影响因素,结果显示,焦虑和抑郁与年级、专业、独生子女状况、家庭关系、家庭经济、学业压力、身体健康有关(P<0.05);孤独感与年级、专业、家庭关系、家庭经济、学业压力、身体健康高度相关(P<0.001)。

关键词:心理健康;焦虑;抑郁;孤独感;大学生

随着社会的发展,人们在社会竞争、经济生活、矛盾冲突等方面的压力不断加大,大学生各方面的心理健康问题日益凸显,并呈现多样化、个性化和复杂化的发展趋势。既往研究显示,超过30%的大学生存在心理健康问题[1],导致这种问题的因素多种多样[2]。随着多种主客观因素的叠加作用,大学生出现了严重的心理危机。尽管目前已有不少关于大学生心理健康问题的相关研究,但研究结果存在明显的差异[3]。本研究旨在通过对当前多所高校不同专业的大学生心理健康状况进行广泛的横断面调查,进一步探讨在校大学生心理健康状况,并剖析其影响因素,以便为下一步开展心理健康疏导与危机干预提供准确的依据,从而切实提升学生心理素质。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

2022年3月27日至2022年4月9日,笔者采用方便抽样法抽取河南省三地6所高校不同院系的部分在校大学生作为研究对象,经所有受试大学生的知情同意,依据自愿原则,通过问卷星进行网络调查。

(二)研究方法

1.一般情况调查表。包括在校大学生的户籍、年级、专业、独生子女状况、家庭关系状况、家庭经济状况、学业压力情况、身体健康状况等社会人口学资料和其他相关信息。

2.广泛性焦虑量表(General Anxiety Disorder-7,GAD-7)。该量表是美国精神医学学会出版的《精神疾病诊断与统计手册》推荐的关于焦虑的量化评估标准[4],共7个条目,采用4级评分法,用于评价过去2周焦虑情绪的发生频率,是鉴别广泛性焦虑症的有效工具。依据评分标准,GAD-7评分分为4组:0—5分、6—9分、10—14分、15—21分,分别对应无、轻度、中度和重度焦虑。本研究中该量表的克朗巴哈系数为0.947。

3.抑郁症状量表(Patient Health Questionaire-9,PHQ-9)。该量表是美国精神医学学会出版的《精神疾病诊断与统计手册》推荐的关于抑郁的量化评估标准[5],共9个条目,采用4级评分法,主要评价过去2周抑郁情绪的发生频率,对抑郁症状的变化非常敏感。按照评分标准,PHQ-9评分分为5组:0—4分、5—9分、10—14分、15—19分、20—27分,分别对应无、轻度、中度、中重度和重度抑郁。本研究中该量表的克朗巴哈系数为0.932。

4.孤独感量表(UCLA Loneliness Scale)。该量表由拉塞尔(Russell)等[6]编制,由20个条目组成,主要评价由对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感,采用4级评分法。根据评分标准,UCLA评分分为5组:20—27分、28—33分、34—38分、39—44分、45—80分,分别对应低度、中等偏下、中度、中等偏上、高度孤独感。该量表适用于各种人群,本研究中该量表的克朗巴哈系数为0.863。

5.质量控制。为保证问卷质量,防止重复填写,问卷设置为同一IP、同一微信号只能填写一次,完成整个问卷需60—180秒,时间少于60秒视为无效问卷。

(三)统计学处理

采用SPSS 25.0软件进行统计分析,采用独立样本t检验、单因素方差分析及无序多分类logistic回归分析。计量资料用均数±标准差表示,计数资料用频数(n)及百分比(%)表示。检验水准为α=0.05。

二、研究结果

(一)调查对象一般情况

本次问卷调查共收回问卷9 830份,剔除无效问卷后,有效问卷为9 215份,有效率为93.7%。其中,农村学生6 382人(69.3%),城市学生2 833人(30.7%);医学生3 618人(39.3%),非医学生5 597人(60.7%);独生子女1 575人(17.1%),非独生子女7 640人(82.9%);家庭和睦学生8 874人(96.3%),家庭不和睦学生341人(3.7%);无家庭经济压力学生4 051人(44.0%),有家庭经济压力学生5 164人(56.0%);有学业压力学生6 741人(73.2%),无学业压力学生2 474人(26.8%);身心健康学生8 682人(94.2%),患有身心疾病学生533人(5.8%)。

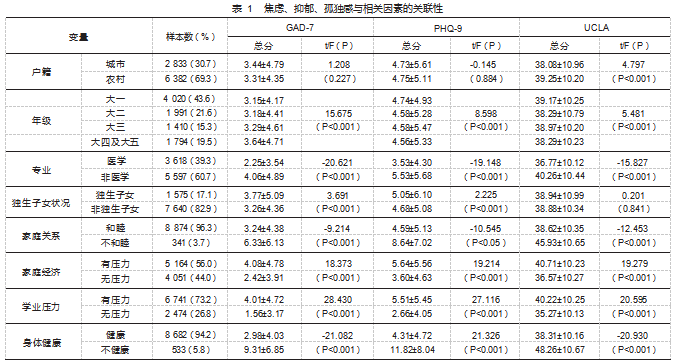

从总体得分情况来看,焦虑和抑郁与年级、专业、独生子女状况、家庭关系、家庭经济、学业压力、身体健康有关(P<0.05);孤独感与年级、专业、家庭关系、家庭经济、学业压力、身体健康高度相关(P<0.001)。具体如表1所示。

(二)大学生心理健康状况及其影响因素

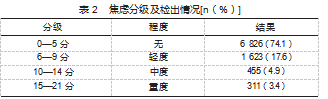

根据评分标准,对焦虑、抑郁、孤独感得分进行统计分类,焦虑与抑郁情绪检出率分别为25.9%和42.3%,中度以上孤独感检出率为66.7%。其中轻度、中度、重度焦虑的检出率分别为17.6%、4.9%、3.4%,轻度、中度、中重度、重度抑郁的检出率分别为29.6%、6.9%、3.5%、2.3%,中度、中等偏上、高度孤独感的检出率分别为13.7%、17.5%、35.5%。结果如表2、表3、表4所示。

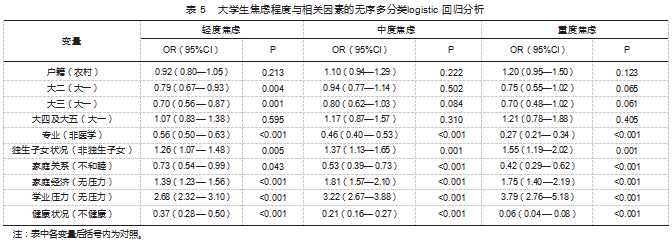

1.大学生的心理焦虑状况及其影响因素。通过回归分析发现,非医学专业、经济压力较大、学业压力较大、身体不健康的学生出现不同程度焦虑的风险更大(P<0.001);独生子女、家庭不和睦的学生发生中重度焦虑的概率更高(P<0.01);大一、独生子女、家庭不和睦的学生更容易出现轻度焦虑(P<0.05)。结果如表5所示。

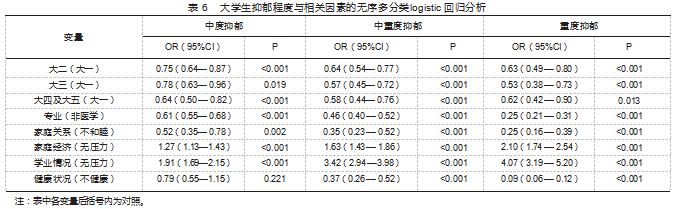

2.大学生的心理抑郁状况及其影响因素。研究结果显示,在大学生的心理抑郁状况方面,非医学专业、经济压力较大和学业压力较大的学生更容易出现中度及以上程度抑郁(P<0.001);家庭不和睦、身体不健康的学生发生中重度及以上程度抑郁的风险更高(P<0.001);家庭不和睦的学生出现中度抑郁的概率更大(P<0.01);大一新生更容易出现抑郁情绪(P<0.05)。结果如表6所示。

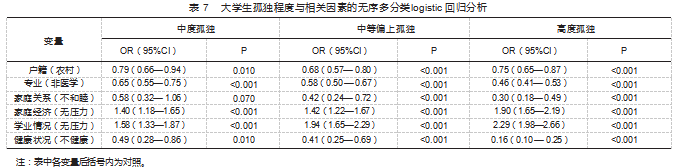

3.大学生的孤独感体验及其影响因素。研究结果显示,在大学生的孤独感体验方面,非医学专业、经济压力较大和学业压力较大的学生更容易体验到中度以上程度的孤独感(P<0.001);来自农村、家庭不和睦、身体不健康的学生发生中等偏上及高度孤独感的概率更大(P<0.001);来自农村、身体不健康的学生相对容易产生中度孤独感(P<0.05)。具体结果如表7所示。

三、讨论

大学生正处于人生成长的关键时期,其心理健康状况容易受到外界各种不良因素的影响,一旦疏导不到位,容易出现焦虑、抑郁和孤独情绪,严重者可能导致严重后果。本研究之所以选择三地六校的在校大学生,旨在调查不同教育背景下在校大学生心理健康状况及其影响因素,探寻其客观性和普遍性。研究发现,焦虑和抑郁的检出率均明显高于国内外相关研究结果[7-10]。同时发现,来自农村、大一新生、非医学生、独生子女、家庭不和睦、学业及经济压力大、身体不健康的大学生更容易出现不同程度的心理健康问题。

大一新生离开父母的监护,彻底切断了与父母在心理上的“脐带”,由于陌生环境适应能力、独立自主能力和人际交往能力不足,更容易出现包括轻度焦虑、中度以上抑郁,章烨等[11]的结论与本研究结果一致。非医学生之所以会出现更强的焦虑、抑郁、孤独感症状,可能是因为非医学生的辨识能力不足,容易受到负面信息的影响;而医学生具有相对丰富的专业知识,能够在一定程度上及时进行自我心理调适,化解问题。本研究结果还显示,农村学生的孤独感明显高于城市学生,这与洪海滨[12]的研究结果一致,原因可能与父母教养方式、情感表达方式、通信联络方式有关,其中缺乏有效的沟通交流及关心关爱缺失是导致大学生孤独感加重的重要原因。独生子女容易产生不同程度的焦虑。相关研究显示,独生子女在人际关系、焦虑得分上高于全国常模[13],原因可能与家庭环境和家庭教养方式有关,缺少子女竞争的家庭环境是导致独生子女更容易出现心理健康问题的直接因素。由于父母过度溺爱,学生错失失败体验和独立成长的机会,因而容易出现社会适应能力及心理承受能力较差的情况。部分学生进入大学后,由于适应能力差,学业规划不合理,专业满意度低,学习动力不足,从而造成学业成绩下降或厌学。而学业成绩的落后,身心疾患的煎熬,导致学生的焦虑、抑郁和孤独感不断加重。家庭功能情况是预测大学生心理健康状况的重要指标之一,感情和睦、经济宽裕的家庭,其成员之间相互关心,在经济、物质、情感上对大学生的支持力度比较大,因此大学生心理韧性更强。相反,家庭贫困的大学生在焦虑和抑郁方面的表现更明显。既往研究显示,焦虑和抑郁是导致亚健康的重要因素[14],国外也已把孤独作为评定心理健康的重要指标之一[15]。因此,在学业、就业和疾病的多重压力下,学生往往心理焦虑、精神抑郁,孤独感明显上升。

与国内外相关研究相比,本研究结果处于较高水平,其严重程度与主客观因素具有高度相关性。鉴于以上结果,对于大学生心理健康问题绝不能一概而论。首先,学校要定期对在校大学生开展心理健康评估与筛查,针对不同的大学生个体,结合其家庭、学业及身体状况进行个性化分析,建立多元的大学生支持体系,及时给予各种帮扶。其次,大学生要树立远大理想,做好职业生涯规划,充分挖掘自己的学习潜力,积极参与校园文体活动,提高环境适应能力。最后,家庭也要适时给予大学生关心关爱和情感支持。

总之,本研究结果表明,部分大学生心理健康状况不容乐观,并与多种主客观因素存在一定的关系,此研究结果将为开展大学生心理健康辅导与研究提供参考依据。尽管本研究在设计上尽可能扩大了样本覆盖面,使用了多种研究工具,但还存在一定的不足之处。首先,虽然本样本选择了三地的6所省内知名院校开展调查研究,具有一定的代表性,但样本量还不够大,覆盖面还有点窄,代表性仍有不足;其次,本研究仅仅采用问卷进行横断面调查,未开展纵向对比研究,缺乏访谈等定性研究。下一步,拟考虑进一步扩大样本覆盖面,增加样本量,并采取纵向研究方式,再次验证该研究结果。

[1]BRUFFAERTS R,MORTIER P,KIEKENS G,et al.Mental health-problems in college freshmen:prevalence and academic functioning[J].Journal affective disorders,2018(225):97-103.

[2]BEITER R,NASH R,MCCRADY M,et al.The prevalence corre-lates of depression,anxiety,and stress inasample of college students[J].Journal of affective disorders,2015(173):90-96.

[3]俞国良.中国学生心理健康问题的检出率及其教育启示[J].清华大学教育研究,2022,43(4):20-32.

[4]SPITZER R L,KROENKE K,WILLIAMS J B,et al.A brief mea-sure for assessing generalized anxiety disorder-The GAD-7[J].Arch-ives of internal medicine,2006,166(10):1092-1097.

[5]MANEA L,GILBODY S,MCMILLAN D.A diagnostic meta-anal-ysis of the Patient Health Questionnaire-9(PHQ-9)algorithm scor-ing method as a screen for depression[J].General hospital psychiatry,2015,37(1):67-75.

[6]RUSSELL D W.UCLA loneliness scale(version 3):reliability,va-lidity,and factor structure[J].Journal of personality assessment,1996,66(1):20-40.

[7]BAXTER A J,SCOTT K M,VOS T,et al.Global prevalence of anxiety disorders:a systematic review and meta-regression[J].Psychol medicine,2013,43(5):897-910.

[8]王蜜源,韩芳芳,刘佳,等.大学生抑郁症状检出率及相关因素的meta分析[J].中国心理卫生杂志,2020,34(12):1041-1047.

[9]许敏兰,张洪波,许娟,等.安徽省有焦虑症状大学生的社会人口特征及社会心理分析[J].中国心理卫生杂志,2006,20(8):510-512.

[10]张凤梅,陈建文,徐恒戬.山东某高校大学生焦虑抑郁状况分析[J].现代预防医学,2014,41(13):2399-2400,2425.

[11]章烨,曹其,张乐陶.2020—2022年苏南某高校大学生心理健康状况研究[J].心理月刊,2023,18(14):202-205.

[12]洪海滨.谈大学生的孤独感以及与焦虑相关的研究[J].新校园(理论版),2011(9):24-25.

[13]刘松涛,张晓娟,芦珊,等.中学独生子女学生心理健康状况和人格特征的相关性[J].中国健康心理学杂志,2019,27(4):620-622.

[14]李业平,刘涛,蒋雪波.护理本科生家庭功能与心理健康水平的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2012,20(11):1752-1754.

[15]李传银.549名大学生孤独心理及相关因素分析[J].中国行为医学科学,2000,9(6):429.