用好用活资料传承红色基因论文

2025-02-18 16:24:22 来源: 作者:xuling

摘要:革命传统类课文肩负着落实革命传统教育的教学重任,但此类课文所描述的时代与学生相距甚远,一定程度上脱离了学生现有的生活经验与认知,因此教师在教学时需积极应用教材内外的相关资料。

摘要:革命传统类课文肩负着落实革命传统教育的教学重任,但此类课文所描述的时代与学生相距甚远,一定程度上脱离了学生现有的生活经验与认知,因此教师在教学时需积极应用教材内外的相关资料。作者认为,教师应以“适”为要,通过巧选资料提供时机、巧用资料内容、巧设资料形式,使资料成为革命传统类课文教学的有力支撑,助力学生走近红色历史,厚植家国情怀,实现课文教学与价值引导的有机统一。

关键词:小学语文;革命传统类课文;资料应用

统编小学语文教材共编排了近40篇革命传统类课文,旨在为学生打上“中国底色”,植入红色基因,对学生进行革命传统教育。但此类课文所处的时代背景特殊,与学生的现实生活经验和认知存在一定距离。因此,教师在教学时需借助教材内外的资料帮助学生更好地理解课文内容。笔者认为,教师应以“适”为要,用好、用活资料,带领学生走进壮阔的革命时代,感悟伟人的家国情怀,学习英雄的伟大品格,使教学在落实语文要素的同时培养学生的精神信仰。

一、巧选资料提供时机,走向英雄人物

(一)课前预学,自主查阅资料

学生若不了解课文的时代背景,就很难产生阅读兴趣。因此,教师应引导学生做好课前预习,通过自主查阅资料,了解课文的时代背景,在预学中拉近自己与课文之间的时空距离,为后续深入领会课文内容奠定情感基础。

例如,在讲授《为人民服务》一课前,教师可布置如下预学任务:

《为人民服务》这篇课文是毛*东主席于1944年9月8日在张*德同志追悼会上的演讲稿。为了能够更好地理解课文,让我们一起来查查资料吧!

(1)特殊名词知多少:新四军、张*德、法西斯、李鼎铭等。

(2)历史背景知多少:毛*东主席为什么要亲自为一位普通的战士作追悼词?“我们的同志在困难的时候”指的是什么时候?具体有哪些困难?

在课前,学生通过查阅相关资料,大致了解了课文所涉及故事的来龙去脉,缩短了自身与文本间的距离。同时,这样的预学也落实了“查阅相关资料,加深对课文的理解”这一语文要素。

(二)课中化疑,补充关键资料

革命传统类课文所讲述的内容与学生的生活相距甚远。在讲授此类课文时,教师应针对学生的疑难处补充关键资料,化解学生的理解障碍,为学生进一步理解课文语言、体悟课文情感奠定基础2。

以《七律·长征》一课为例,具体教学过程如下。

生:面对两万五千里长征的艰难历程,毛*东曾三次落泪,为什么还写下了“红军不怕远征难,万水千山只等闲”呢?

师:好问题!我们来读一读《过雪山草地》的歌词,读后你肯定有所发现。

(出示歌词:雪皑皑,野茫茫,高原寒,炊断粮。红军都是钢铁汉,千锤百炼不怕难。雪山低头迎远客,草毯泥毡扎营盘。风雨侵衣骨更硬,野菜充饥志越坚。官兵一致同甘苦,革命理想高于天。)

师:他们为什么能做到这样?其中一句歌词揭示了答案。这句歌词就是——

生:“革命理想高于天”。

师:为了新中国的革命理想,怎么会怕?毛*席曾说,人是要有一点精神的。(板书“精神”)结合当时的背景,说说你对“精神”的理解。

生:不怕牺牲、无所畏惧、不怕困难、勇往直前……

师:是啊,毛*东就是凭借着这种精神,带领红军战士战胜艰难险阻,创造了人类历史上的奇迹。

课中,教师通过补充歌词资料,带领学生领悟了真实、立体的伟人和军队形象,读懂了永远都要继承与发扬的“长征精神”。这样的学习过程不仅是对革命先辈英勇事迹的重温,还是对中国传统文化基因的寻找和传承。

(三)课后延伸,综合运用资料

革命传统类课文的教学应从课内走向课外。教师可以课文为起点,在课后结合生活实际对课文进行拓展延伸,引导学生继续运用资料,更深入地理解课文中的人文内涵。

例如,在学完课文《为人民服务》后,教师可安排以下学习活动:

活动一:“为人民服务”思想大讨论。组织学生头脑风暴:你看到过哪些为人民服务的情景?在平时的生活中,不同的人能够为人民做哪些服务?

活动二:“光荣榜题词”我来写。阅读“感动中国年度人物”中那些为人民服务的事迹,写一写“光荣榜题词”。

活动三:实践活动我能行。从下面的实践活动中任选一项参加:(1)结合图片或影视资料,制作一张以“为人民服务”为主题的宣传海报;(2)参与“童心赞‘英雄’微话题”活动,写一篇演讲稿;(3)参加“为人民服务——寻找身边的党员故事”寻访活动。

课后,教师依托教材,链接生活,不断拓宽学生的学习领域,并借助多样化的学习方式,把革命精神与学生生活相连接,延续了时代精神,传承了“红色”价值。

二、巧用资料内容,体悟英雄形象

(一)补在认知空白区,铺就理解阶梯

很多革命传统类课文中的内容处在学生的认知空白区,导致学生难以理解课文内容,而资料的补充能有效填补学生的认知盲区。

例如,《十六年前的回忆》中提及的“军阀”“宪兵”等,《延安,我把你追寻》中出现的“窑洞”“土炕”“镬头”“杨家岭讲话”等。这些有年代感的专有名词和事件大多是学生的认知空白区,会让学生感到晦涩难懂,因此,教师可以借助资料对这些专有名词和事件进行解读,为学生铺就理解阶梯,帮助学生克服理解障碍,为其进一步理解课文内容奠定基础。

(二)补在情感冲突点,引发情感共鸣

革命传统类课文所涉及的故事和事件都有相应的历史背景,但由于时代、生活经验等因素的叠加,当前小学生大多难以对课文塑造的英雄形象产生共鸣。

此时,教师可以通过适度拓展、链接各种资料,引发学生情感共鸣。

例如,在讲授《为人民服务》时,学生对“张思德同志的死是比泰山还要重的”这一说法无法产生情感共鸣。这时,教师可出示相关资料,让学生根据自己对抗日战争的了解说一说在那时为人民利益而死的人有哪些,替剥削人民和压迫人民的人卖力的人又有哪些。在学生给出回答后,教师出示补充资料,介绍马本斋、刘老庄连八十二勇士、赵尚志、赵*曼等英雄人物,同时也介绍了抗日战争中的汉奸。在两种人的行为对比下,学生产生高度的情感共鸣。这时,教师提问:“许多英雄都在抗日战争中牺牲了,我们是怎样纪念他们的呢?”在学生思考时,教师出示纪念抗日战争胜利的活动图片,并组织写话训练“为人民服务,就是要……"。然后,教师再组织学生讨论为什么说“张*德同志的死是比泰山还要重的”。此时,学生已经产生了情感共鸣,可以深刻体会到什么是真正的“为人民服务”[3]。

(三)补在思维碰撞点,渗透价值取向

革命传统类课文往往记载了特殊年代、特殊情境下的特殊事件和相关人物的特殊言行,这对小学生而言有较大的理解难度。而资料的引入能有效帮助学生深入感知不同时代背景下的人物形象和家国情怀[4。

例如,在《十六年前的回忆》中,李*钊说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”有的学生对李*钊不顾亲友相劝执意留在北京的行为感到不解。于是,教师可组织学生就“李*钊能不能离开”这一话题展开辩论,并补充以下资料:“(1)李*钊是中国共产主义运动的先驱,是中国共产党的主要创建人之一。(2)1927年4月12日,蒋介石发动反革命*变。7月15日,汪*卫正式宣布同中国共*党决裂,对共产*员和革命群众实行大逮捕、大屠杀。仅三天时间就有300多人被杀,500多人被捕,5000多人失踪。据不完全统计,从1927年3月到1928年上半年,被杀害的共产*员和革命群众达31万人。”

教师针对学生的思维碰撞点,适时补充资料,能够使学生了解到当时局势的严峻,从而真切感受到革命先烈的伟大。

三、巧设资料形式,传承革命精神

(一)借助图文资料,扩展认知领域

革命传统类课文所描述的事物大多与学生的日常生活体验大相径庭。当遇到超出学生生活经验的知识时,教师可借助图文资料,扩展学生的认知领域。

例如,在讲授《朱*的扁担》时,学生对扁担、草鞋、斗笠等事物感到困惑。于是,教师可出示这些物品的图片及其文字介绍,帮助学生弄清楚这些物品是什么、有什么用,扫清在初步了解课文过程中的障碍。在带领学生感受红军在井冈山遇到的重重困难之一——“从井冈山到茅坪,来回有五六十里,山高路陡,非常难走”时,教师可出示井冈山的地形地貌图,呈现从井冈山到茅坪的行程距离和地势特点,引导学生想象战士肩挑重物、行走山路的情景,然后联系朱德的身份和年龄让学生谈谈体会,使他们深切体会朱德的以身作则和战士们对朱*的爱戴之情。这样教学可以帮助学生更好地理解革命传统类课文,扫清阅读障碍,同时也能丰富学生的知识储备。

(二)引入影像资料,深化情感体验

革命历史题材的影视剧、纪录片和访谈录等媒体资源的引入,可将抽象的文本转化为生动可感的影像,使学生的心灵在直观感受中受到净化和震撼。

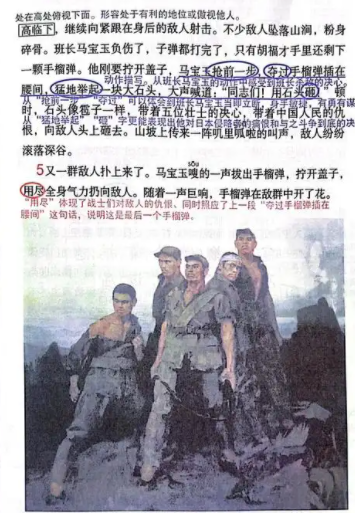

以《黄继光》为例,具体教学过程如下。

师:同学们,战争结束后,黄继光的身躯仍然压在敌人的射击孔上,双手牢牢地抓着周围的麻袋。这个画面让我们永远记住了这位英雄——黄继光。

(学生交流后,教师播放影视片段:烈火焚身仍纹丝不动的邱少云;抱着炸药与敌人同归于尽的杨根思……)

师:战争岁月,英雄辈出,而和平年代,也出现了无数英雄,请看——

(播放和平年代的英雄群像:不畏强敌、血战到底的戍边英雄,临危不惧、齐身向火海的消防员,初心不辍、一生奉献于杂交水稻的袁隆平……)

师:看了这些,你对“英雄”有什么新的理解?生:战争岁月虽已远去,但革命精神永不褪色。

和平年代的英雄们也有自己的战场,也能实现着生命的价值!

在上述教学实践中,教师通过播放影视片段和英雄群像,能够帮助学生感受英雄的光辉事迹,并引导学生从历史走向现实,实现革命传统类课文的价值延伸。

(三)活用阅读材料,开阔阅读视野

在统编小学语文教材中,很多革命传统类课文后面附加了“阅读材料”,主要涉及人文主题、写作内容及表达策略等。运用好这些材料,不仅能开阔学生的阅读视野,使他们深入理解革命传统的内涵,还能使他们习得更多写作方法,提升语言运用能力5。

如统编语文六年级(下册)第四单元设置了《毛主席在花山》《十里长街送总理》《飞夺泸定桥》《狱中联欢》《伟大的友谊》《囚歌》《春天的故事》一组文章。在实施教学时,教师可引导学生围绕各篇文章的表达手法、主题内容等方面进行对比阅读,从中感受文章蕴含的感情,领悟领袖的形象。在学习结束后,教师可推荐学生阅读《红岩》,使他们了解更多为解放*争胜利而舍生取义的革命英雄故事,从而将他们的阅读延伸至更广阔的世界,使其实现深度学习。

四、结束语

资料是革命传统类课文教学助学系统中的重要组成部分。教师应立足于资料的教学价值,遵循其助学原则,在课堂教学中用好、用活资料,从而在有效落实单元语文要素的同时,真正促进学生了解红色历史,厚植家国情怀。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]吴江英,吴淼峰.把握时间线品读“不寻常”:统编教材六年级下册《十六年前的回忆》课堂实录及点评[J].小学语文教师,2022(6):60-64.

[3]沈惠芳.让传承革命文化与落实语文要素有机融合:以第一学段革命文化题材类课文的教学为例[J].教学月刊小学版(语文),2021(3):9-12.

[4]姚海东,黄晨慧.革命题材难文的浅教“突围”:以六下《为人民服务》教学为例[J].小学教学设计,2021(16):31-34.

[5]谢细萍.统编版小学语文革命传统教育类课文的教学探索与实践[J].试题与研究,2024(10):69-71.