智慧课堂中基于互文性理论的中学英语读写结合教学实践研究论文

2025-02-18 11:40:44 来源: 作者:xujingjing

摘要:针对中学英语读写教学过程中存在的割裂现象,通过理论分析和实践总结,提出在智慧课堂中把互文性理论融入日常教学,通过开展读写多维度关联教学活动,引导学生在读中融入写的思维,在深度理解文本的同时,迁移运用所学语言和文化知识,开展扩写、仿写等互文模仿微写作训练和学习评价,进一步实现读写能力协同发展。实践证明,以读促写的教学思路可以有效弥补传统英语写作教学中的不足,有助于提升学生的语言综合运用能力。

【摘要】针对中学英语读写教学过程中存在的割裂现象,通过理论分析和实践总结,提出在智慧课堂中把互文性理论融入日常教学,通过开展读写多维度关联教学活动,引导学生在读中融入写的思维,在深度理解文本的同时,迁移运用所学语言和文化知识,开展扩写、仿写等互文模仿微写作训练和学习评价,进一步实现读写能力协同发展。实践证明,以读促写的教学思路可以有效弥补传统英语写作教学中的不足,有助于提升学生的语言综合运用能力。

【关键词】中学英语;互文性理论;智慧课堂;读写结合;以读促写

一、问题的提出

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)强调语言教学应该围绕语篇进行,明确指出要积极探索有效的教学方式,引导学生观察、分析语篇的文体结构、语言特征和主题意义(教育部2020),帮助他们恰当地使用书面语篇形式进行交流,不断提升读、写等关键语言能力,实现深度学习。《课程标准》为教师如何通过语言教学提升学生的语言综合运用能力明确了方向,但通过相关文献研究和教学观察发现,许多教师往往重视对学生阅读能力的培养而忽视对写作能力的培养,阅读与写作教学明显存在割裂现象(张金秀、蔡琼2022)。教师读写结合教学意识不强,导致学生在阅读环节积累的知识和形成的能力很难成功迁移到写作中,其读写能力未能得到很好的协同发展。

二、互文性理论及实践研究分析

互文性也称文本间性,其概念源于巴赫金(Bakhtin 1981)的对话理论,强调所有话语都存在内在对话性。法国符号学家克里斯蒂娃(Kristeva 1986)在巴赫金的对话理论基础上提出互文性,指出每个语篇都不是孤立存在的,是对其他文本的吸收和转换,它们相互引用和相互吸纳。波格然德和德雷斯勒(Beaugrander&Dressler)认为,互文性是语篇的7个特性之一,从认知心理学的图示理论解释了语篇的互文性(转引自娄琦,2005)。国内学者对互文性理论也进行了深入探究与实践,其中娄琦(2005)、黄文英(2006)、舒奇志(2007)、章玉芳(2020)等从话语分析、语言特征、翻译教学、语篇特点等角度和领域阐述了互文性理论对于提升学生语言能力所起到的作用。通过中国知网检索发现,国内互文性研究偏重于对互文性的定性和定量分析,对篇际互文性的研究偏少。

三、读写结合理论与实践研究分析

沙纳汉和蒂尔尼(Shanahan&Tierney)从认知发展理论的角度指出,阅读与写作虽然是两种不同的技能,但是联系密切,两者结合的教学会更有效,并提出读与写的三个关联途径,即修辞关联途径、程序关联途径和共享知识关联途径(转引自王蔷,2020)。近年来,国内学者对读写结合理论和实践进行了探索。葛炳芳(2018)指出,读和写虽然是不同的技能,但是可相互融合,读在很大程度上影响着写。教师要在读写结合教学中把对学生的思维培养放在首位,设计读写关联活动,为他们写作搭建支架(王蔷2020)。通过文献研究和教学观察,发现在读写教学中存在教学内容碎片化、学生学习浅层化、素养培养割裂化等关键问题(程晓堂2018),导致读前形式化关联、读中浅层低水平扫读、读后脱离文本的牵强性贴标签式的讨论写作迁移(王荣生2012),使得读写教学效果大打折扣。

教师所在学校为安徽省中小学智慧校园示范学校,智慧课堂发展成熟。本文将基于智慧课堂,以互文性理论为指导,设计读写融合教学活动,指导学生在读中融入写的思维,搭建写作支架,以读促写,把在阅读环节积累的知识和形成的能力顺利迁移到写作中,不断推动读、写等关键能力的协同发展(董海丽2020),进一步丰富英语读写结合教学的理论和实践研究。

四、智慧课堂下互文性理论在中学英语读写结合教学中的实践

章玉芳(2020)认为,在教学中常用的互文性通常为语篇互文、媒体互文和师生互文。下面以人教版高中《英语》必修二Unit 4 History and traditions Reading for writing部分的Ireland and its traditions为例阐述互文性理论在英语读写结合教学中的应用。

(一)文本分析

Ireland and its traditions是一篇景物描写类文章,作者从视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉的角度对爱尔兰乡村进行了惟妙惟肖的描写。在写作方面,要求学生通过描写自己熟悉的地点,探索其历史文化价值,表达自己的感受和情感。

(二)教学过程

1.读前:确定学习目标,完成话题输入

在读写结合教学中,读是写的基础,写是读的拓展和深化,读写学习活动结合得越紧密,教学效果就越明显,越有利于目标的达成。因此,在有限的课堂时间内,要想取得理想的教学效果,读写结合教学目标就要紧扣写什么、怎么写(输出)的目标,明确读什么、怎么读(输入)的问题。本课学习活动目标如下:

(1)获取、梳理有关爱尔兰乡村美景的事实性和结构性信息(视觉、嗅觉、味觉、听觉、触觉上给人们带来的直观感受)。

(2)阐释、分析语篇结构、语言特点和写作手法,按照五感顺序开展关联互文仿写、微写作活动,内化运用所学知识。

(3)基于语篇主题互文、结构互文、语言互文开展写作创作活动,描写家乡美景和风俗文化,迁移所学知识,促进读写能力协同发展和文化意识发展。

在完成学习活动目标输入后,通过教学平板向学生推送和播放有关爱尔兰的视频,引导他们通过观看视频欣赏爱尔兰的美丽风光,并思考问题,激活已知,激发兴趣,鼓励参与。

2.读中:深入研读语篇,渗透互文理念

文本分析是读写连接的起点和教学活动设计的基础,为写作任务的设计提供支撑,为写作提供支架(钱小芳、王蔷2020)。教师指导学生基于写的目标,在读中渗透写的理念,研读文本结构、主题内容、语言特点等,为写作作铺垫。

(1)研读语篇结构,为写作结构互文作铺垫。

学生在关键词的指引下快速阅读文本,勾画总起句、过渡句、文本细节关键词和结尾句,整体把握文本主题内容,进一步掌握理解文本应具备以下条件:开头要引人入胜;主体部分要作好衔接,生动地刻画细节并举例;结尾要自然,并且要给读者留下深刻印象,为后面的写作输出作结构铺垫。

(2)研读语言特点,为写作语言互文作铺垫。

学生在阅读景物描写的文本时应注意细节描写手法,关注与感官相关联的用词与表达,在深入理解文本主题的同时,为接下来在写作中丰富自己的语言提供帮助和支撑。

示例1:景物描写手法(五感)(教师平板推送)

Green countries:A true feast for the eyes,with its rolling green hills dotted with sheep and cattle.(视觉、暗喻描写手法)

In the mountains:Feel the sun on your skin,and breathe in the sweet scent of fresh flowers while birds greet the new day with their morning song.(触觉、嗅觉、拟人描写手法、头韵)

(3)搭建读写支架,初步体验互文写作。

葛炳芳(2018)指出,读写结合的过程是感知和模仿语言的过程,教师要帮助学生在探究意义的过程中关注、体验、内化语言,开展有意义的写作活动。在引导学生深入理解文本主题内容的同时,把握写作契机,搭建写作支架,为他们提供即时模仿和实践的机会,开展合理的扩写、改写或仿写等微写作训练,帮助他们不断内化并迁移所学语言,进一步提升其语言表达能力。

示例2:扩写改写训练(以视觉为例)(教师平板推送)

问题1:What can you see in Ireland?

答案:A:I can see the Landscape of the“Emerald Isle”and its many counties.There are sheep and cattle on the hills.(简单句)

B:I can see the peaceful landscape of the“Emerald Isle”and its many green counties with rolling green hills dotted with sheep and cattle.(非谓语动词)

学生在理解文本内容的同时,通过对以上句式的对比分析,在具体语境中进一步理解所学语法项目的表达形式、基本意义和语用功能,不断提高语言表达的多样性和复杂度。

问题2:What can you see in our hometown?

答案:I can see the amazing landscape of the West Lake of Yingzhou(颍州西湖),with Qinglian Pavilion(清涟阁)standing on the island and Zigzag-bridge(九曲桥)stretching across the lake.

学生在熟悉的语言环境中,通过即时模仿进行互文微写作,积极介绍身边的景点,在语境中学会应用语法知识理解和表达意义,不断强化准确、恰当、得体使用语言形式的意识。教师及时通过平板展示学生提交的内容,评价内容和语言表达的得体性,并在线播放视频,补充相关景点及其历史文化知识,不断增强学生的文化意识和对家乡的自豪感。

通过“设问—拓展—仿写”的读写教学模式,引导学生从对爱尔兰乡村的其他“五感”描写理解迁移到对自己家乡的关联互文微写作,进一步落实《课程标准》强调的“以语言运用为导向的‘形式—意义—使用’的三维动态语法教学观”(教育部2020)。

3.读后:开展互文写作,迁移运用所学知识

王初明(2015)指出,在读写教学过程中,教师可以通过“内容要模仿、语言要迁移”的原则开展语言实践教学活动,不断提升学生的语言能力和学习能力,增强他们的思维品质和文化意识。教师要指导学生在学习理解文本内容的基础上,模仿文本内容和结构,开展互文写作活动,迁移运用所学语言知识。

(1)搭建写作支架,梳理整合互文写作素材。示例3:家乡景点“五感”描写(教师平板推送)

The amazing landscape:The West Lake of Yingzhou(颍州西湖),a true feast for the eyes,Qinglian Pavilion standing on the island,Zigzag-bridge stretching across the lake.(视觉)

Quanhe Riverbank(泉河畔):Feel the morning sun,the sweet scent of fresh flowers,the gentle breeze,birds greet the new day...(视觉、触觉、听觉)

通过教学平板向学生推送有关家乡自然景观和历史景点的视频及介绍,引导他们迁移运用文本所学主题内容、描写手法、语言知识,简要描述家乡美景和历史文化,为接下来的互文写作作准备。

(2)开展互文写作,介绍家乡景点。

示例4:学生互文写作创作

写作题目:你的英国朋友下周将到中国游玩,请你写一篇短文介绍你家乡的美景。

写作要求:

①景点:颍州西湖、泉河、清河宋街、双清湾。

②利用所学文本结构特点,注意文章开头、衔接及结尾。

③利用所学描述手法和语言知识,恰当描述家乡景点及其文化细节。

(3)开展师生评价,关注学习效果达成。

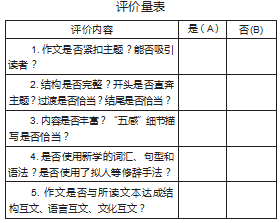

在学生通过平板拍照上传所写内容后,教师选取几名学生的作品进行展示,并请他们从以下视角开展在线互评(参照如下页评价量表),在线提交评价结果,旨在检验教学效果,以及学生的读写能力是否得到协同发展。

通过教学平板在线对比赏析优秀学生作品和教材文本作品,评析互文读写达成效果。

通过与教材对比评价分析,大部分学生能够在有限的时间内有效掌握所学文本结构,正确运用拟人、暗喻等描写手法和相关语法、词汇进行“五感”模仿互文写作,生动地介绍家乡的人文和自然景观,在读、写等关键语言能力得到协同发展的同时,文化意识也得到进一步增强,互文读写教学效果达成。

实践证明,在教学中有效渗透互文思想,在写的目标引导下设计和实施读写教学活动,能够有效引导学生在理解文本内容、语言特点的同时,通过微写作等在语境中迁移运用所学内容,有效解决单一语言技能训练不足的问题,从而促进其语言技能协同发展。在智慧课堂中,学生在线答题、在线开展评价,教师在线测试、在线评价,及时把握学情,让教学过程和学习评价更加多元化、个性化。

程晓堂.2018.基于主题意义探究的英语教学理念与实践[J].中小学外语教学(中学篇),(10):1-7.

董海丽.2020.巧设情景,促进高中生英语读写能力协同发展[J].英语学习,(5):44-48.

葛炳芳.2018.指向读写整合的中学英语课堂教学[J].英语学习,(4):21-38.

黄文英.2006.互文性与翻译教学[J].东南大学学报,(3):106-109,125.

教育部.2020.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社.

娄琦.2005.语篇互文性与外语教学浅谈[J].外语与外语教学,(2):18-20.

钱小芳,王蔷.2020.连接视角下的高中英语读写结合的途径与方法[J].中小学外语教学(中学篇),(12):12-17.

舒奇志.2007.文化意象的互文性与文化意向翻译[J].外语与外语教学,(8):58-60.

王初明.2015.读后续写何以有效促学[J].外语教学与研究,(5):753-762.

王蔷.2020.在英语教学中开展读写结合教学的意义及实施途径[J].英语学习,(5):26-32.

王荣生.2012.阅读教学的基本任务与路径[J].课程·教材·教法,(7):84-91.

张金秀,蔡琼.2022.单元整体教学视角下的写作教学[J].英语学习,(9):4-10.

张献臣.2019.普通高中教科书教师教学用书英语必修第二册[M].北京:人民教育出版社.

章玉芳.2020.互文性阅读在英语教学中的应用[J].基础教育课程,(2):54-59.

Bakhtin.1981.The dialogic Imagination:Four Essays[M].Austin:University of Texas Press.

Kristeva.1986.The Kristeva Reader[M].Oxford:Blackwell.