浅谈小学语文古诗词教学中的美育渗透论文

2025-02-10 16:41:44 来源: 作者:liziwei

摘要:文章以开发小学语文古诗词“以美育人”价值、启迪学生审美意识为目的,对在核心素养视域下的小学语文古诗词教学中渗透美育的方式展开了思考与探究。文章提出的可行方法主要包括“多读多诵,感悟古诗词语言、音韵之美”“入情入境,体会古诗词意境、情感之美”“深思熟虑,感受古诗词思想、哲理之美”。这些方法旨在通过对小学语文古诗词多元美感、美育资源的深入挖掘,进一步促进语文教学与美育的深度融合,助力学生审美鉴赏与创造能力的发展。

摘要:文章以开发小学语文古诗词“以美育人”价值、启迪学生审美意识为目的,对在核心素养视域下的小学语文古诗词教学中渗透美育的方式展开了思考与探究。文章提出的可行方法主要包括“多读多诵,感悟古诗词语言、音韵之美”“入情入境,体会古诗词意境、情感之美”“深思熟虑,感受古诗词思想、哲理之美”。这些方法旨在通过对小学语文古诗词多元美感、美育资源的深入挖掘,进一步促进语文教学与美育的深度融合,助力学生审美鉴赏与创造能力的发展。

关键词:小学语文;古诗词教学;美育渗透

古诗词是小学语文教学中的重要组成部分,也是中华优秀传统文化的精髓。在小学阶段的语文教学中,积极引领学生学习古诗词,不仅有利于彰显语文学科的人文育人价值,还能够开阔学生的文化视野、丰富学生的知识储备、培养学生的综合素质。因此,本文以挖掘小学语文古诗词的美育价值为宗旨,探讨了通过诵读、想象、思考等方式,深化学生对古诗词语言音韵美、意境与情感美、思想与哲理美的感悟与认知的策略。

一、多读多诵,感悟古诗词语言、音韵之美

古诗词是语言文字的艺术。这不仅体现在诗人、词人的炼字锻句上,也表现在古诗词的音韵和格律上。因此,在融合美育开展小学语文古诗词教学时,教师可以诵读古诗词入手,引导学生细致品鉴与体味古诗词别具一格的语言、音韵之美"。同时,针对学生语言能力、思维能力的发展特点,教师可以将现代教育技术和问题导学法合理融入古诗词诵读过程中,让学生在教学支架的良性作用下深刻感知古诗词的语言、音韵之美。

(一)以问促“读”,领略古诗词的语言文字美

古代文人墨客在创作诗词时往往会精益求精,字斟句酌、反复推敲。为确保年龄尚小、认知能力尚未发展成熟的小学生能够更加精准、深入地理解诗人、词人在炼字锻句方面的巧妙之处,小学语文教师可通过设置核心问题的方式,引导学生在诵读古诗词的过程中体会与揣摩其中的语言文字之美。

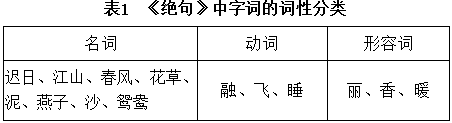

例如,在讲授人教版语文三年级(下册)《绝句》这首五言绝句时,教师可以问题“一日之计在于晨,一年之计在于什么?”激活学生的思维,驱动学生主动答出“春”。在此基础上,教师可引领学生说出自己知道的关于春天的诗句,如描写早春的“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦",描写仲春的“江南仲春天,细雨色如烟”“春风谁道全无主,胡蝶飞来花上争”等,从而在有效活跃小学语文古诗词课堂教学氛围的同时,更自然、高效地导入本课所需学习的古诗——《绝句》,促进学生深度品鉴古诗的语言之美。教师可以引导学生自发朗诵《绝句》,并在学生全面把握诗中生字、生词的读音后,设置如下启发性教学问题。问题一:你们能将《绝句》中的名词、动词和形容词圈出来吗?问题二:你们认为杜甫的《绝句》描写的是春天的哪个阶段?从哪些地方看出来的?问题三:如果将诗句“沙暖睡鸳鸯”中的“睡”改成“卧”或者“躺”,你们觉得怎么样?基于此,学生便会在问题的启发与驱动下自主展开对《绝句》的“三读”。

在“一读”中,学生会通过圈画《绝句》中不同词性的字词(见表1),初步感知诗人杜甫所勾勒的早春春意图的美好,认识到诗人炼字锻句的精妙。在“二读”中,学生会主动结合自身的生活经验以及对春天特点的了解,通过把握诗中“燕子”“春风”“鸳鸯”等意象,体会到《绝句》描写的是早春阶段的景象。在“三读”中,学生会尝试将“沙暖睡鸳鸯”中的“睡”更换为“躺”和“卧”,并展开多元诵读,从而更深刻地感悟到诗人用“睡”一字形容鸳鸯趴卧在泥沙之上入眠的用意,进而学会通过分析古诗的炼字情况感悟古诗的语言文字之美。

(二)范读激“诵”,品味古诗词的音韵格律美

人教版小学语文教材中所收录的古诗多为格律诗,普遍具有对仗工整、抑扬顿挫、朗朗上口的特点,而收录的词多极具音乐性与音律美。因此,在融合美育开展小学语文古诗词教学时,教师可充分利用古诗词的特点,为学生范读古诗词并合理应用现代教育技术优势,对范读的古诗词的节奏、平仄、轻重音以及语气、语速和语调进行精准划分,让学生在规范化、标准化、生动化范读的带动下产生主动吟诵古诗词的积极性。

例如,在讲授人教版语文四年级(上册)《出塞》这首边塞诗时,教师可在学生初步感知了古诗语言文字之美、基本把握了古诗内容及大意后,利用听书软件为学生播放优质的《出塞》范读音频,鼓励学生倾听后讨论交流自己的感受,并基于自身的古诗词阅读见解与审美感悟尝试划分诵读《出塞》一诗时的节奏与轻重音。由此,学生会在多元化的古诗范读驱动下做出如下(见表2)尝试:

之后,教师可组织学生围绕上述几种节奏划分方式反复试诵《出塞》一诗,并鼓励其在齐声朗读的过程中结合诗意与诗句中字词的词性、发音,润色与完善朗读方式,进而得到更符合边塞气氛、更契合王昌龄渴望和平的情感的吟诵方式,即:秦时/明月/汉时关,万里/长征/人/未还。但使/龙城/飞将/在,不教/胡马/度阴山。与此同时,教师还可在学生有节奏、有情感地吟诵《出塞》一诗的过程中,利用多媒体电教设备为学生配乐,让学生在乐曲的感染与带动下更自觉主动地将自己的真情实感融入古诗诵读中,更深刻地感受边塞的寂寥萧条、将士们誓死灭敌的决心与诗人王昌龄对戍边战士的同情,进而产生强烈的情感共鸣,提升古诗词鉴赏水平与审美创造能力。

二、入情入境,体会古诗词意境、情感之美

情景交融是古诗词的显著特点之一,也是古诗词魅力的重要来源3。在小学语文古诗词教学中渗透美育时,教师可通过创设直观情境的方式,将古诗词内隐的意境美、情感美外显在学生眼前,并积极引导学生结合具体情境展开联想与想象,从而在有效锻炼学生思维能力与想象能力的同时,让学生更深入、透彻地感受古诗词中的无尽美感,自发生成对鉴赏古诗词的兴趣,提升古诗词鉴赏能力与审美能力。

例如,在讲授人教版语文四年级(下册)《清平乐·村居》这首宋词时,教师可从学生实际生活入手,提出问题:“同学们,你们有过在乡村居住或去农家乐的经历吗?在你们的印象中,乡村是怎样的?你们知道哪些描写田园生活与村居生活的古诗词?”这样可以驱动学生主动结合已有的生活经验与已知的田园诗词展开对乡村生活的无尽想象,并鼓励学生将自己对美好田园生活、乡村生活的向往之情、喜爱之情表达出来。由此可见,教师通过创设问题情境,在调动学生学习兴趣与鉴赏热情的同时,也拉近了学生与宋词间的距离。

之后,教师可为学生播放《清平乐·村居》的范读音频创设情境,让学生在准确把握词中“清平乐”“茅檐”“翁媪”“锄豆”“亡赖”“卧剥”“莲蓬”等字词发音,词作朗读节奏、语气语调的同时,学会结合词句“茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬”展开想象——在山清水秀的乡村田园中,一对白发苍苍的夫妻在矮矮的茅草屋檐下用软软的吴音交谈,他们的大儿子在田里用锄头锄地,二儿子席地而坐编织鸡笼,而备受宠爱的小儿子则顽皮地侧卧在小溪旁剥莲子……与此同时,教师还可引导学生将想象的画面以铅笔画、蜡笔画等艺术形式展现出来,并说明每幅图中包含的词作意象以及所体现的乡村生活内容,进一步深化学生对词作的感悟,锻炼学生的审美创造能力,使其能更详尽、全面地把握词人辛弃疾在《清平乐·村居》一词中所营造的意境与氛围,感知词人对诗情画意的乡村生活,对幸福美满的乡村家庭以及对安定宁静的村居环境的向往和热爱之情。

然后,教师可再利用多媒体电教设备视听结合、图文并茂的优势将《清平乐·村居》的背景资料及其中所描写的我国古代劳动人民在乡村中其乐融融的生活景象呈现出来,为学生创设更立体的古诗词鉴赏情境。这样一来可以让学生切实把握古诗词“诗中有画”“画中有诗”的特点,得到视听感受的升华与审美体验的深化,二来可以使学生获得身临其境之感,认识到《清平乐·村居》是宋代词人辛弃疾对被贬后安定宁静生活的向往之情的艺术表达,从而学会在今后的古诗词鉴赏与学习中主动结合诗词中的意象,体会其中的意境美与情感美,稳步提升审美能力。

三、深思熟虑,感受古诗词思想、哲理之美

古诗词之所以会被传诵至今,不仅在于其无与伦比的艺术价值,还在于它是我国古代人民精神思想的载体,是中华优秀传统文化的象征,是中华民族智慧的集中体现。因此,在小学语文古诗词教学中渗透美育的过程中,教师应高度重视对古诗词中哲理美、思想美的发掘,并灵活应用多种教学指导策略,引导学生深入探析古诗词中的哲思,从而促使学生实现深度思考、提升审美能力学习。

例如,在讲授人教版语文四年级(上册)《题西林壁》一诗时,教师可聚焦诗人苏轼在古诗中所揭示的哲理,设置“看庐山”这一议题,驱动学生展开小组合作式的古诗探究学习。在此基础上,教师还可围绕议题为各个学习小组布置了四项思考任务。任务一:诗人苏轼在《题西林壁》一诗中从哪几个角度对庐山进行了细致观察?任务二:从不同的角度看庐山,庐山的样子是怎样的?任务三:与《题西林壁》一诗观点一致的文章或古诗词还有哪些?任务四:在现实生活中,若想认清事物的本质,需要怎样做?这样一来,学生就可以在议题与任务的驱动下自主展开对《题西林壁》一诗哲理美、思想美的探析,梳理不同视角下庐山的形象,提取《题西林壁》一诗中心思想,整合阅读类似《题西林壁》一诗的文章与古诗词,从而深入地把握《题西林壁》所蕴含的哲理与启示,学会在现实生活中客观、全面、多角度地观察事物。

再如,在讲授人教版语文六年级(下册)《石灰吟》一诗时,教师可让学生思考“诗人于谦为何要以石灰自喻?”“除了《石灰吟》外,你们还知道哪些托物言志的诗词?”等问题,引发学生的讨论,驱动学生自觉展开李商隐的《无题》与于谦的《石灰吟》两首古诗的对比阅读和赏析,使学生通过挖掘二者之间的相似性与相通性,更深刻地体会诗人“粉骨碎身浑不怕”的高洁理想与高尚人格,进而在现实生活中效仿诗人于谦用石灰那坚韧不拔、顽强不屈、洁身自好的品格来应对困难、挫折及诱惑,进一步发展审美创造能力。

四、结束语

总而言之,在小学语文古诗词教学中渗透美育时,教师可立足古诗词的特点,从语言与音韵、意境与情感以及思想与哲理三个层面引导学生进行对古诗词的诵读、想象与思考,并通过搭建科学有效的教学支架,将古诗词的独特美感以及其中所蕴含的丰富美育资源以“润物细无声”的形式渗透到学生心中,让学生更深刻地把握我国古典文学、传统文化的精髓,进而陶冶审美情操,树立人格思想,发展核心素养。

参考文献:

[1]陈丽萍.有关审美素养视野下小学语文古诗词教学的思考[J].学周刊,2022(29):175-177.

[2]施婧.从意境到意象:浅谈小学语文古诗词教学的课堂审美引导[J].名师在线,2022(25):13-15.

[3]王临霞.小学语文古诗词教学中融入美育教育路径探析[J].国家通用语言文字教学与研究,2022(7):113-115.

[4]康小燕.基于审美情趣培育的小学高段语文古诗词教学研究[D].洛阳:洛阳师范学院,2022.

[5]胡婷婷.“部编版”小学语文高年段古诗词教学中学生审美能力的培养[J].新课程研究,2022(11):126-128.