指向“教—学—评”一体化的小学文言文教学新探论文

2025-02-05 16:29:34 来源: 作者:liziwei

摘要:随着教育改革的不断推进,素养导向的教育理念已经深入人心。在这样的背景下,文言文教学也被赋予了新的内容和意义。本文将从“教—学—评”一体化的视角出发,对课程标准、教材内容以及评价趋势进行深入的审视和分析,探讨文言文教学中如何在诵读吟咏中涵养审美,如何在梳理创造中发展思维,以及如何在古今勾连中传承文化,以探索小学文言文教学的有效策略,提高学生的学习效果和兴趣。

[摘要]随着教育改革的不断推进,素养导向的教育理念已经深入人心。在这样的背景下,文言文教学也被赋予了新的内容和意义。本文将从“教—学—评”一体化的视角出发,对课程标准、教材内容以及评价趋势进行深入的审视和分析,探讨文言文教学中如何在诵读吟咏中涵养审美,如何在梳理创造中发展思维,以及如何在古今勾连中传承文化,以探索小学文言文教学的有效策略,提高学生的学习效果和兴趣。

[关键词]“教—学—评”一体化文言文教学

“‘教—学—评’一体化,指在特定的课堂教学活动中,教师的教、学生的学以及对学习的评价应该具有目标的一致性。”《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在总目标中提出:“能借助工具书阅读浅易文言文。”但未明确文言文学习的具体细则。在素养导向的学习时代,如何提高文言文教学质量,关注语文核心素养的落地,成为语文教师必须思考的问题。笔者尝试从“教—学—评”一体化的视角,解读课标与文言文教学相关的目标要求,梳理统编版教材及近三年监测命题趋势,总结文言文教学的新策略,助力一线教学。

一、学习目标:在诵读积累与综合运用中形成素养

“‘教—学—评’一体化理念以课程目标为依据和指向,而课程目标是学生学习目标的基础来源。”梳理课标和统编教材有关文言文的教学要求成为确定小学生文言文学习目标的起x。

(一)解读课标,明确学习要求

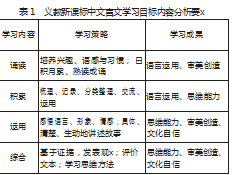

纵观新课标,“文言文”出现频率不高,仅在总目标、阅读与鉴赏第四学段目标中出现过两次,具体指向以下四个方面:朗读与诵读、积累背诵、理解词句的方法、把握文章的内容。在学习任务群中,则进一步明确“分类梳理,积累语料;讲述故事;诵读感受,提升审美;感受智慧,发展思维”等目标。基于以上内容,梳理出小学阶段文言文学习的主要内容、学习策略和学习成果(见表1)。由此可见,诵读是低阶的学习目标,更注重学生语感与学习兴趣的培养,而积累、运用、综合更是在认知加工过程中提升学生审美品位、思维能力和文化自信的重要手段。

(二)梳理教材,厘清学习内容

统编教材三年级至六年级共选入14篇文言文作品,在编排时,“遵循学生的认知规律,由易到难、循序渐进”。进一步研读课后习题,发现小学阶段的能力训练目标表现在朗读、释义、理解、综合四个方面。其中朗读目标呈现梯度上升的方式,从三年级初次接触时“跟着老师朗读,注意词句间的停顿”到“正确、流利地朗读”再到“朗读课文做到连贯而有气势”,目标逐渐细化,更为贴合文本特x。而在综合型习题中,也由关注文言文语言的特x转向重视课文内容的启发、课外知识与生活的链接。

二、评价趋势:在联结已知与渗透策略中激活素养

从“教—学—评”一体化的理念看,命题专家的命题应该与学习目标、课程目标保持一致。下面以苏州质量监测中心2020年、2022年的文言文监测试题为研究对象,总结近年来文言文阅读的评价趋势,发现常见的文言文监测试题题型有以下三类:联系已知理解词语、多种形式划分停顿、整体梳理提取关键。

(一)联结旧知,唤醒记忆

在理解词语的题型中,题干中有意识地引导学生在原有能力起x上联系自己熟悉的词语、学过的字词以及词典中的解释进行思考,这也是帮助学生读懂陌生文本的有效策略,启发教师要在平时的教学中及时梳理相关的字词,帮助学生形成自己的文言文语料库,促进记忆的结构化,便于学习新知识时的提取、迁移与运用。

(二)重视语感,迁移规律

划分停顿的题型指向朗读,文言文朗读是课堂教学的重x,在遇到陌生文本后,能否联结旧知,借助语感准确停顿成为判定学生语言运用素养的一个指标。停顿试题都涉及“者”字的停顿,“……者”构成一个完整的概念,其后需要停顿。这种形式在课内文言文中并未出现,但经过四年的学习,学生能够凭借一定的语感进行划分,虽是具体的技巧,但更强调习惯的习得、语感的形成。

(三)定位信息,有效提取

理解文本内容的题型编制得较为简单,学生在阅读文本后,定位关键信息区间进行简单梳理。学生需要在了解文本内容的基础上抓住主要材料,删繁就简。但在遇到一篇陌生文本时,学生一下子难以读懂,无法辨别关键信息。但监测试题的答案可以采用原文语句作答,显然对文本意思的理解并不是考察的重x,这样的题型更多地考查学生对文本的整体把握与信息的有效提取。

三、教学策略:在熏陶体味与融通整合中培育素养

在系统解读课程标准和统编教材中对文言文阅读的目标要求,梳理近年来小学文言文阅读命题趋势的基础上,教师在教学时应立足诵读、思维与文化,形成任务链,使核心素养有效落地。

(一)在诵读吟咏中涵养审美

新课标始终强调在反复诵读中培养兴趣、语感和习惯。在正确、流利、有感情地朗读课文外,还要增加“语调、韵律、节奏等体味”,也就是反复涵泳。在教学中,可以通过“读正确、读出节奏、读出韵味”三阶逐步推进。

1.正音顺句,把握节奏

文言文在词汇和语法上与现代汉语有着明显区别。初读文言文,读准多音字和通假字是第一步。例如《两小儿辩日》中的“孰为汝多知乎?”中有两个通假字,“为”同“谓”与“知”同“智”,理解了字义,读懂句子也就不在话下。再如“为”是文言文中的高频字,短短71字的《学弈》中出现了三次,其中“惟弈秋之为听”“为是其智弗若与?”两个“为”字音义都不相同,只有联系注释和上下文把握意思,才能读顺语句。

文言文虽有标x,但句子中的停顿仍不易把握。在教学伊始,教师要有意识地将停顿的教学纳入初读的板块。在教授《司马光》时,教师示范“群儿/戏于庭”,引导学生关注人名后面具体的停顿,随后举一反三,学生自行寻找类似的语句,关注文言文中单音字“儿”“光”“众”指代人物。随着年级的升高,进一步将停顿的不同原则引进课堂之中,通过范例的学习与诵读,学生得以内化,并能举一反三。例如从四年级的《囊萤映雪》“夏月/则/练囊/盛数十萤火/以照书”的停顿中总结出副词后停顿、动作或短语后停顿的原则。再比如《自相矛盾》中的“夫/不可陷之盾/与无不陷之矛”又是语气词、关联词后停顿的典范。在把握好停顿后,教师要以充分的示范朗读,带领学生感受“声断气不断,声断情不断”的文言朗诵氛围。

2.含英咀华,反复涵泳

“诵读,是心、口、耳并用的一种学习方法,它可以让读者在感知言语声音形态的同时,实现对文本的感悟理解。”新课标在第三学段的阅读学业质量描述中提出:“重视朗读,借助语气语调、重音节奏等传递汉语音韵之美,在反复朗读中加深对文本内容的理解。”这份音韵美和意蕴美就是在反复吟咏诵读中感知到的,进而不断内化,形成语感。

比如郭炆娟老师在教授《少年中国说(节选)》时,用好了反复涵泳的策略,让学生全身心沉浸于文本中。郭老师在介绍时代背景后,引读首句“故今日之责任,不在他人,而全在我少年”。学生顺势进行第一次朗读。随后引导学生关注句式特x,读出这组排比句的节奏和激昂气势,此为第二次朗读。随后将目光聚焦于“则”字,引导学生做到声断气不断,这又进行了第三次朗读。继续提问xxx用八个词来形容少年和中国,它们能不能调换顺序呢?学生在交流中明确词语关系和情感的递进、字数的递增,在第四次的朗读中体味出语言之趣和意蕴之趣,最后的背诵也就水到渠成。

3.在梳理创造中发展思维

文言文的学习目标和考察趋势中都有对旧知的梳理与积累,以此促进知识的结构化,而用自己的话讲述故事则是教材中的一贯要求。这两项学习内容只有经过学生的转化,才能真正转变为他们的能力。

(1)联系比较,学会归纳

新课标在语言文字的梳理与运用任务群中提到了“引导学生增强语言积累和梳理的意识,教给学生语言积累和梳理的方法”。小学阶段,学生涉及的文言文字词不多,课堂上教师在把握文本之余,要引导学生进行常用文言字词的梳理与归纳。

比如彭才华老师在《古人谈读书》一课的教学中,抓住“同词异义”“同词同义”“异词同义”等文言现象,精准破解学生理解文言文可能遇到的难x,又巧妙地将归类记忆的方法渗透于课堂之中。首先,将“敏而好学”“敏以求之”两个“敏”进行对比理解,引出“同词异义”的现象。接着,又联系学过的文言篇目,引导学生说出“吾尝终日不食”的“尝”字意思,学生很容易想到“尝与诸小儿游”,再出示第二则中的“余尝谓”,“同词同义”的现象在新旧知识的联系中自然呈现。最后,出示该篇目中语句“我非生而知之者”,提出寻找两则文言中与“我”意思相同之字的任务,学生在轻松愉悦的氛围中积累下“我、吾、余”三个异词同义字。这样的课堂在达到理解字意目的的同时,传递了归纳的意识和方法,如果在课后进一步布置搜集、整理学过的“同词异义”“同词同义”“异词同义”的文言现象,并安排相应的汇报,学生的创意语言资料库也就建立起来了。

(2)寻找矛盾,想象补白

统编教材所选的文言文,不少篇目都是中华智慧故事,这些智慧思维无不与“思辨性阅读与表达”任务群中“阅读哲人故事、寓言故事、成语故事等,感受其中的智慧,学习其中的思维方法”的学习要求相契合。故事中的智慧往往藏在文章的矛盾处,引导学生发现矛盾,补白思维,方能真正与文本对话,形成思想的共鸣。

(二)在古今勾连中传承文化

“小学文言文课文所选择的文化母题呈现了中华两千多年的优秀传统文化精髓,是培养对中华传统文化理解和传承的可靠素材。”在教学中,聚焦单元主题与文化内涵,提取大概念,融通情境,勾连古今,真正实现学生文化素养的提升与文化自信的养成。

统编版教材是教师接触的直观教学资源,也是提取“大概念”重要来源。“基于单元导语、课文内容、语文园地能够关联、创设核心问题”,统整单元总体教学,促进文化理解、文化传承的落实。

比如何捷老师在《精卫填海》的教学中关注神话主题单元,聚焦神话中的探索精神展开教学。以大问题“精卫填海到底是个怎样的故事?主题是哪个词?”开启思考。介绍炎帝的领袖情怀后追问“作为炎帝之女,女娃去东海到底做什么?”当学生意识到精卫的责任担当后,回归现实,列举香港、深圳的填海造地,感叹我们也是当代的“精卫”,神话故事与现实生活串联在一起,由此归纳出神话故事的统一结构:神话中的人,用各种方式,探索自然,为后代的生存求得一线生机。而今天的人,上古的神,都是一脉相承的。在神话单元主题下,提炼出民族精神的大概念,通过神话的拓展和现实的延展,引领学生的思维活跃在不同情境下,感受自强不息的民族精神正在代代相传,从内心生发出真挚的爱国情怀与文化自信。

总之,针对文言文教学的“教—学—评”模式,我们需要基于新课标和教材要求进行教学设计。同时,我们还需要关注评价趋势,以便更好地指导学生学习。在教学过程中,我们要注重诵读、积累、运用和综合的具体路径,根据不同的文章采取相应的教学方法,突出重x内容。在提高学生的语言运用能力的同时,还要培养他们的思维能力和审美能力,使他们能够内化文化,落实核心素养。

参考文献:

[1]崔允漷,夏雪梅.“教—学—评一致性”:意义与含义[J].中小学管理,2013(1):4-6.

[2]教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]钱荃,陈沛,龙亦成.“教—学—评”一体化理念下“语言运用”核心素养解析[J].语文建设,2023(7):22-27.

[4]赵卉.素养导向下的“大概念”教学——以部编版小古文教学为例[J].中小学教师培训,2023(6):40-44.

[5]王浩,宋征莉.新课标视域下统编教材文言文教学的育人转向[J].教学与管理,2022(32):23-26.