思政元素融入“卫生统计学”课程教学的路径论文

2025-01-20 16:38:47 来源: 作者:liziwei

摘要:为了全面提高应用型公共卫生人才培养质量,文章具体论述了思政元素融入“卫生统计学”课程教学的路径,包括构建模块化教学内容,巧妙融入思政元素;设计创新性教学模式,系统推进思政育人;引入多维度考核方式,精准提高教学成效。

摘要:为了全面提高应用型公共卫生人才培养质量,文章具体论述了思政元素融入“卫生统计学”课程教学的路径,包括构建模块化教学内容,巧妙融入思政元素;设计创新性教学模式,系统推进思政育人;引入多维度考核方式,精准提高教学成效。

关键词:“卫生统计学”课程教学;思政元素;过程性评价

高校既要教授专业知识和培养实践能力,又要帮助学生塑造正确的世界观、人生观和价值观,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和xxx。2016年,xxx在全国高校思想政治工作会议上强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,指出课程思政建设要在课堂教学各个方面、各个环节中落地落实,将各门课程中蕴含的政治认同、家国情怀、文化素养、道德修养等教育元素与课堂教学有机融合,通过教师的言传身教,让学生能够真心感受到、切身体会到。因此,高校应始终坚持立德树人根本任务,挖掘专业课程蕴含的思政元素,将思政元素贯穿课程教学全过程,力求实现知识传授与价值引领、教书与育人的统一。

大健康背景下,加快高层次、复合型医学人才培养已迫在眉睫。“卫生统计学”是公共卫生专业的核心课程,是提高学生科研思维和科研能力最重要的工具,在学生科研实践、公共卫生工作实践中均发挥着举足轻重的作用。值得关注的是,最新文献研究揭示:近年来课程思政类文章的数量呈现逐年上升趋势,但是仍缺少关于具体实施路径、实施模式的高质量研究;医学类课程思政研究起步较晚,且数量偏少、研究成果质量不高。目前,统计类课程思政仍存在较多的不足之处,主要表现在如下方面:课堂教学中思政元素融入生硬,未找准思政内容与专业知识的契合点;课程思政建设缺乏明确的方向,课程思政建设机制不够完善;对课程思政认识不清,忽视了课程的育人价值。因此,统计类课程应深入开展课程思政改革,注重知识、能力、价值的协调发展,使课程更加具有学术性、趣味性、育人性。基于此,“卫生统计学”课程教学应以“人群大健康”为背景,以培养“高素质应用型人才”为中心,注重卫生统计学方法与思政元素的深度融合,旨在实现“知识—能力—价值”三维一体的高维目标。本文从教学内容、教学模式、教学评价三个核心环节入手,探索课程思政改革的有效路径。

一、构建模块化教学内容,巧妙融入思政元素

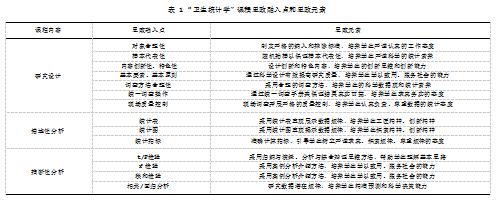

提高专业课与思政教育的融合度是课程思政改革研究的重点。“卫生统计学”课程的教学内容体系包含三大模块:第一个模块为研究设计(包括观察性研究和实验性研究设计);第二个模块为描述性分析(包括定量变量、定性变量的统计描述);第三个模块为推断性分析(包括常用概率分布、参数估计、t检验、方差分析、卡方检验、秩和检验、相关分析、回归分析)。为了有效提高“卫生统计学”课程思政教学质量,本文创新性地构建以“研究设计→描述性分析→推断性分析”为主线的递进式、模块化教学内容,使理论知识、实践能力、思政目标密切结合、融为一体,将思政元素巧妙地融入教学内容和实践工作,进而引导学生在学习过程和实践工作中培养思政素养。以学生近期参与的“广州市公共场所控烟执行情况调查”为教学案例,教师可采用直观易懂、深入浅出的形式引出专业相关的思政内容。①研究设计:观察性研究设计中,为了保证研究对象的合理性,应制定严格的纳入标准和排除标准,由此培养学生严谨认真的工作态度;为了保证样本的代表性,应采用随机抽样方法,但是在总体抽样框难以获得时只能采用非随机抽样方法,以此引出一切从实际出发、理论与实际结合的思想路线,培养学生严谨科学的统计素养;关注设计研究内容的创新性、特色性,注重培养学生的创新思维和创新能力;实验性研究应重点设计三大基本要素和遵循三大基本原则,以便有效提高研究质量,培养学生学以致用、服务社会的能力;现场调查的关键是采用合理的调查方法,以此培养学生的科学数据观和统计素养;问卷调查要统一调查手册,且调查员需要严格按照调查手册要求进行问卷调查,从而保证调查质量的真实性、可靠性,由此培养学生求真务实的态度;现场调查必须开展严格的质量控制,从而保证数据质量,由此培养学生认真负责、尊重数据的统计态度。②描述性分析:定量变量统计描述中(以居民血清铁含量为例),采用直方图和频率分布表对原始资料进行整理,有助于直观展示数据的分布规律;分别列举医学实例,运用热图、蜜蜂图、小提琴图、韦恩图、河流图、玫瑰图、线图等直观展现定量变量、定性变量数据规律,并采用合适的指标准确描述数据规律,由此培养学生的工匠精神、创新精神,使其形成探索规律、尊重规律的态度。③推断性分析:考虑到统计方法具有逻辑性强、抽象难懂的特点,借助学生熟悉的控烟调查等科研案例资料介绍t检验、x2检验、秩和检验、相关回归等方法的基本原理、适用条件,引入归纳与演绎、分析与综合的辩证思维方法,帮助学生理解假设检验的基本思路,培养学生的科学精神、统计素养,以及精准预测和科学决策能力。具体如表1所示。

二、设计创新性教学模式,系统推进思政育人

(一)创新育人方法,实现思政育人功能

如何设计创新的思政育人方法是课程思政改革研究中的难点。传统的“灌输式”教学法具有局限性:第一,授课教师普遍存在创造性思维欠缺、创新性意识不足的问题;第二,学生被动接受知识,缺乏主动思考,导致创新思维和实践能力不足。由此可见,教师必须不断创新教学方法,在教学模式上实现由“以教为主”到“以学为主”的转变,积极引入案例教学法、问题教学法、团队学习法、翻转课堂等多元化教学方法。以上教学法是以讨论为基础的“引导—探究”式教学方法,基本程序均为“提出假设—检验假设—验证假设—得出结论”,更加注重学生自主性、个性化和合作化学习能力的培养,也有助于实现思政育人功能。在既往研究基础上,教研组教师将案例教学法、问题教学法、团队学习法灵活融入“卫生统计学”课程各章节教学,形成以案例教学法为主线、问题教学法与团队学习法为载体的多元化教学改革,在案例教学中自然而然地融入思政元素,如在“广州市公共场所控烟执行情况调查”案例教学中,培养学生吃苦耐劳、坚持不懈、团队合作的科研精神,强化学生的现场组织协调能力、人际沟通能力、实践应用能力。

(二)教学过程融入思政元素,实现思政育人功能

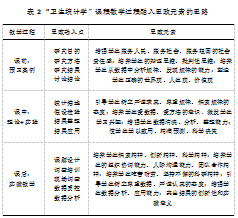

本研究的特色之处是教师积极探索如何将思政元素融入课前、课中、课后教学过程,努力做到课程思政春风化雨、润物无声。以定性变量数据的综合分析为例,以课题组的“新生儿B族链球菌定植及影响因素调查”案例为主线,注重将思政元素渗透课前、课中、课后教学全过程。①课前:要求学生提前预习统计方法和案例资料,从研究目的、方法、结果、讨论等方面入手进行系统学习,其中研究目的方面,注重培养学生服务人民、服务社会、服务祖国的社会责任感;研究方法方面,注重培养学生的辩证思维、批判性思维;研究结果方面,注重培养学生从数据中分析规律、发现规律的能力;讨论和结论部分,着重帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。②课中:注重将思政元素渗透理论和实验教学,从统计描述、假设检验、结果整理、结论应用等方面入手进行递进式教学,帮助学生树立严谨求真、尊重规律、探索规律的态度;培养学生爱数据、爱方法的意识,并激发其学习兴趣;增强学生数据清洗、分析、整理能力,实现学以致用、精准预测、科学决策的目标。③课后:注重将思政元素渗透课后实践教学,具体围绕“课题设计—调查培训—现场调查—数据质控—数据分析”开展实践教学,其中,在课题设计环节,注重培养学生的探索精神、创新精神、科学精神;调查培训环节,培养学生的现场组织协调能力、人际沟通能力、团队合作精神;现场调查环节,培养学生吃苦耐劳、坚持不懈的科研精神;数据质控环节,引导学生树立尊重数据、严谨认真的态度;数据分析环节,增强学生的数据分析、应用能力,注重突出结果的创新性、实践意义,培养学生服务人民健康的社会责任感,坚定学生的文化自信。概言之,以上思政教学模式均在定量资料、定性资料、等级资料综合分析中推广应用,注重将零碎的统计学知识点串联起来,将数据分析思路、科研工作思路、实践工作思路渗透课程思政教学过程,促进教学与科研、教学与思政的融合,以便有效实现“知识—能力—价值”三维一体的高维目标。具体如表2所示。

(三)课程资源库建设融入思政元素,实现思政育人功能

课程资源库建设过程中,深入研究公共卫生专业特色来挖掘潜在的思政元素,并与“卫生统计学”课程方法特点、实践应用融为一体。近十年来,教研组教师与广东省疾病预防控制中心、广州市疾病预防控制中心等多家医疗机构联合培养研究生、本科生,已建立多种慢性病、传染病监测调查的资源库;教研组教师承担国家级、省级科研项目20多项,已构建了大量公共卫生方向科研资源库,能为“卫生统计学”课程思政教学改革提供重要的数据支持和可靠的实践平台。对此,教师要紧紧围绕“培养学生现场调查过程中的组织协调、人际沟通、团队合作、吃苦耐劳等综合素质,引导学生树立尊重数据、尊重规律、严谨认真的科学数据观,增强学生数据质控、数据整理、数据分析、报告撰写的综合能力,培养学生服务人民健康的社会责任感”等思政教育内容,精准设计“统计方法与慢性病”“统计方法与细菌性传染病”“统计方法与病毒性传染病”“统计方法与控烟研究”等公共卫生专业知识与思政元素渗透融合的教学资源,构建原始数据库、调查问卷库、调查质控库、调查案例库、分析报告库“五库”,从而有效拓展课程思政教学内容的广度、精度、深度。

三、引入多维度考核方式,精准提高教学成效

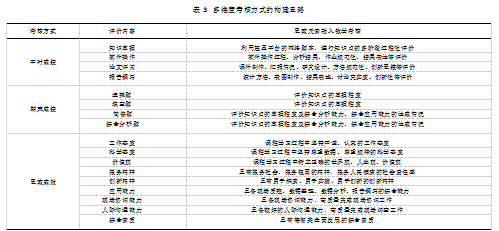

传统的终结性评价方式忽视了学习过程、学习态度、学习行为等方面的评价,重理论、轻实践,忽视了学生创新思维和实践能力的培养,也忽视了价值观念、思政素养、实验操作、应用能力等维度的评价。值得重视的是,过程性评价是基于对学习全过程的持续观察而作出的综合性评价,强调对学生良好学习能力的培养,最终能实现知识积累、技能训练、价值塑造。“卫生统计学”课程思政教学的关键在于实现“知识、能力、价值”多维目标,故课程考核方式改革就显得尤为重要。同时,由于教学内容具有渐进性、模块化的特点,也非常有必要实施过程性评价。既往研究表明,过程性评价逐渐在医学类课程中开展,但当前其在“卫生统计学”课程教学中应用的研究仍较少报道。另外,既往教学研究主要局限于知识目标的教学效果评价,而本文在既往研究的基础上增加能力目标和价值目标评价。教研组在“卫生统计学”课程的过程性评价实施过程中,注重课程教学过程评估与考试方式改革相结合,不仅观察学生在整个教学过程中的学习表现(知识和能力目标),而且关注教学过程中学生智能发展的结果(价值目标),开展“平时成绩、期末成绩、思政成效”三位一体的过程性评价。①平时成绩:采用多阶段过程性评价,包括知识掌握、软件操作、论文评阅、报告撰写四大方面评价。②期末成绩:采用闭卷形式,设置选择题、填空题、简答题、综合分析题等题型,考查学生掌握专业知识程度,重点强调学生对于知识点的掌握程度,以及综合分析能力、综合应用能力的达成情况。③思政成效:创新性增加思政成效的评价,从课程学习过程中的工作态度、科学态度、价值观、服务精神、创新精神、应用能力等评价内容入手,构建思政成效的评价体系,具体如表3所示。

四、结语

面对健康中国建设新目标、人民生命健康新需要,积极推进医学课程教育教学改革,加快高层次、复合型医学人才培养已迫在眉睫。为了培养德智体美劳全面发展的公共卫生技术人才,开展“卫生统计学”课程思政改革。在课程教学中,要以“人群大健康”为背景,以培养“高素质应用型人才”为中心,注重理论与实践密切融合、教学与科研深度融合、卫生统计学与流行病学等多学科交叉融合、卫生统计学方法与思政元素的深度融合,将思政元素融入卫生统计学的“教学内容、教学模式、教学评价”核心环节,最终实现课程思政的全方位育人和立德树人的根本任务,实现知识传授、思政教育、能力培养的有机结合,从而全面提高应用型公共卫生人才培养质量。

参考文献:

[1]xxx在全国高校思想政治工作会议上强调把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2]高宁,王喜忠.全面把握《高等学校课程思政建设指导纲要》的理论性、整体性和系统性[J].中国大学教学,2020,361(9):17-22.

[3]董杰,朱美意.基于文献计量分析的课程思政研究现状统计分析[J].兵团教育学院学报,2021,31(4):28-33.

[4]易大莉,张彦琦,陈济安,等.统计类课程思政研究的文献计量分析[J].中国卫生统计,2022,39(4):616-618.

[5]李滢,张亮,宗义湘.统计学课程思政教学改革探究[J].保定学院学报,2022,35(4):111-114.

[6]侯超,刘慧,宣吉晴,等.基于PACS系统的翻转课堂联合CBL教学模式在超声诊断学实践教学中的应用研究[J].西部素质教育,2023,9(3):22-25.

[7]周星辰,束汉生,张辉,等.翻转课堂结合PBL教学方法在神经外科实习中的应用研究[J].西部素质教育,2022,8(15):132-135.

[8]徐建国,张萌萌,董蕾,等.案例教学法在“食品质量安全检测新技术”课程教学中的应用:以三聚氰胺案例为例[J].西部素质教育,20-22,8(11):155-157.

[9]张梦露,姚进,葛慧敏,等.《眼视光器械学》课程学业评价体系实践研究[J].中国激光医学杂志,2022,31(6):345-349.

[10]林雪梅,袁聪,王莉,等.形成性评价在病理学本科教学中的实践及思考[J].科教导刊,2022,499(31):46-49.

[11]黎书炜,陈敏健,仝娜,等.职业卫生与职业医学课程过程性评价的创新探索[J].基础医学教育,2023,25(1):39-42.

[12]邓莉莹,岳月娟,雷芬芳.基于学习通的形成性评价在基础护理学教学中的实践研究[J].卫生职业教育,2022,40(12):57-59.

[13]赵堃,赵红晔,王月飞,等.形成性评价在医学生理学教学中的应用[J].继续医学教育,2022,36(7):13-16.

[14]徐先林,冯赞杰,李小琼,等.生物化学实验过程性评价改革探索与思考[J].卫生职业教育,2021,39(18):57-59.